Ursula Hirsch „Brunnenfigur“ – „Pain“ – „Hyperbel“ – „Wand“ – 4 Hefte 5_2013

Ansprache Paranoia City Buch & Wein Zürich

www.annelisezwez.ch 24. Mai 2013

Sehr geehrte Anwesende

Liebe Ursula

Für Ursula Hirsch ist der heutige Abend die Krönung monatelanger Arbeit und zwar in doppeltem Sinn.

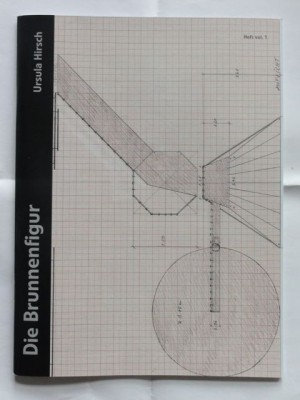

Zum einen halten wir heute abend zum ersten Mal die vier Hefte Brunnenfigur Le pain urbain Maturité, Parabel Hyperbel Energie und Wand in den Händen, glänzende Hefte, kostbare Hefte, reiche Hefte. Zum andern markieren die vier themenbezogenen Hefte aber auch so etwas wie die Wiedergeburt zweier wichtiger Kunst und Bau-Werke im Oeuvre von Ursula Hirsch. Auch wenn die Begehung der Werke vor Ort erst am 6ten respektive 21ten Juni stattfinden wird.

Das aufschlussreichste Moment sind aber nicht die äusseren Parameter, sondern die inneren, das heisst die von der Künstlerin in einem zugleich lustvollen wie staunenden, aber auch nicht ganz schmerzfreien Prozess geleistete Aufarbeitung ihres eigenen künstlerischen Oeuvres. Wie sagte der Schweizer Schriftsteller Urs Widmer kürzlich am Radio: Das Leben teilt sich in drei Abschnitte: Einen zukunftsbezogenen, einen lebens- und einen erinnerungsbetonten. Nun ist Urs Widmer einiges älter als Ursula Hirsch, darum würde ich den dritten Abschnitt hier nicht erinnerungs- sondern lieber bewusstseinsbetonten nennen. Sich selber dessen bewusst werden was man in seinem Werk an roten Fäden verwoben hat. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass Ursula Hirsch sich vor der Arbeit an den Heften nicht im heutigen Mass bewusst war, dass die Brunnenfigur so viel mit der Hyperbel zu tun hat und auch nicht, dass Häuser stets eine Aussen- und eine Innenhaut, eine äussere Form und einen inneren Sinn haben und zusammen einen Organismus bilden.

Doch jetzt greife ich vor. Lassen Sie mich zuerst fragen, ob es denn heute noch Sinn macht, etwas in gedruckter Form vorzulegen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, das zum Teil von Stiftungen und Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Geld in ein Update der Website zu investieren. Denn, ich mache es nicht anders, wenn ich eine Information benötige, frage ich Google. Und meine geliebte! Bibliothek befrage ich erst, wenn ich mich in etwas vertiefen will respektive im Zusammenhang mit einem Text vertiefen muss. Eben war mein Bibliothekszimmer im Kontext einer Arbeit über die 1950er-Jahre in Bern übersät mit offenen Büchern und es machte Spass, damit zu arbeiten.

Also ist die Antwort bereits gegeben, scheint es. Aber, ich bin nicht in den 1980er-Jahren geboren und wenn ich mir die in letzter Zeit zum Teil erstaunlich geschichtsbezogenen Werke junger Kunstschaffender anschaue, dann ist immer klar: Ihre Quelle ist das Internet. Die Frage ist also nicht beantwortet.

Und doch kann man gleichzeitig beobachten, dass auch junge Kunstschaffende danach lechzen, endlich eine erste Publikation vorweisen zu können, dass die Pro Helvetia alljährlich ihre cahier dartistes herausgibt. Da scheint sich etwas zu widersprechen.

Vielleicht kann man es so sagen: Internet ist gut, Publikation ist besser. Und die vier Hefte von Ursula Hirsch geben den Tarif an. Eine Publikation, die nicht mehr ist als Information, ist heute überflüssig. Aber eine Publikation, die mehr ist, die so nur in gedruckter Form möglich ist, die optisch und haptisch und vor allem auch bezüglich grafischer und inhaltlicher Aufarbeitung ein Erlebnis bietet, ist heute nach wie vor relevant. Ursula Hirsch hat ich habe eingangs nicht übertrieben monatelang an diesen Heften gearbeitet; nicht nur weil sie die Grafik selbst besorgte, sondern weil sie sich Rechenschaft ablegen musste, welche Arbeit zu welch anderer in Relation steht, wie ein Thema sich ausgeweitet, gewandelt hat, verschwunden ist und später in anderer Form wieder aufgetaucht ist. Ursula Hirsch hat Arbeit geleistet, um sich selbst auf die Schliche zu kommen.

Und ich kann ihnen sagen: Es ist ein Genuss, diesen bildnerischen Gedankengängen zu folgen, im Kontext festzustellen, dass Reduktion bei Ursula Hirsch immer Verdichtung bedeutet, dass jeder Schritt, jede Farbe, jedes Material vor allem auch, bedacht ist, seine Eigenschaften Teil der künstlerischen Aussage werden.

Nur nebenbei sei angemerkt, dass wir in den Heften auch zahlreiche Informationen und Zitate aus dem Internet finden, dass in diesen Heften kein Krieg zwischen den beiden heutigen Publikationsformen stattfindet.

Schauen wir uns die Hefte im einzelnen an:

Da ist zuerst die Brunnenfigur – für mich bis heute eine ganz wichtige Arbeit von Ursula Hirsch und so lebendig und aussagekräftig wie 1986 als sie entstand, auch wenn die Tatsache, dass es sich um eine Ich-Figur handelt, die Arbeit natürlich in einen kunstgeschichtlichen Kontext stellt.

Die 1980er-Jahre sind bei uns speziell für Frauen ein Jahrzehnt der Selbstbewusst-Werdung.

Die frühesten Arbeiten von Ursula Hirsch entstanden während ihrer Ausbildung in Holland – tragen zwar in der Gefolgschaft von Bruce Naumann das eigene Menschenmass als wichtigen Parameter in sich, halten aber unter dem Einfluss der amerikanischen Minimal Art die in Holland sehr stark rezipiert wurde Distanz zu direkter Körperlichkeit. Licht, Wasser und deren Umsetzung in architektonische Formen waren ihr Thema. Als sie dann nach Zürich zurückkam, mitten ins Umfeld der zweiten Generation der Zürcher Konkreten, galt es, sich davon abzugrenzen. Einen kurzen Moment lang wagt Ursula Hirsch, ihre eigene Befindlichkeit als weibliches Wesen, das Wasser aufnimmt, im Körper verarbeitet und wieder in einen Kreislauf ausserhalb ihrer selbst abgibt, sichtbar zu machen.

Doch sogleich folgt der zweite Streich. Auf dem selben Blatt so schreibe ich in meinem Text erscheint bereits die bis auf einige wenige Details gültige Fassung der Brunnenfigur. Dabei ist die Umwandlung nicht einfach eine kubistische Zerlegung, sondern eine ebenso spontane wie sichere Neuformulierung mit konstruktiven Mitteln.

Wagemutig verfeinert sie den Entwurf, überlegt die Materialien, die Verarbeitung jedes Detail wird geplant. Ursula Hirsch denkt und arbeitet in allen ihren Arbeiten wie eine Architektin, mit dem einzigen Unterschied, dass ihre Arbeiten auf geistigen Gebrauch ausgerichtet sind. Diese Denkweise kann man in allen vier Heften sehr eindrücklich und in jedem Fall gewinnbringend feststellen.

In dem von Urs Widmer richtigerweise als zukunftsbezogen bezeichneten Lebensabschnitt folgt den Plänen sogleich die Realisierung, Kostenfolgen hin oder her irgendwie wird es schon gehen. Und tatsächlich lohnt sich der Aufwand: Ursula Hirsch kommt zur richtigen Zeit mit der richtigen Arbeit. Das ist später nicht immer so und zwar keineswegs, und das möchte ich betonen, aus qualitativen Gründen sondern weil sich viele äussere Faktoren seither geändert haben und man liegt nicht falsch, wenn man die vier Hefte auch als so etwas wie ein Seht her, so schlecht ist meine Arbeit nicht, auch wenn ich nicht als Top-Shot der internationalen Szene gefeiert werde darstellen. Und sie tut dies mit Recht!!

Die Brunnenfigur kommt sie schliesslich in die Kantonsschule Enge, unter eine Treppe. Das ist ihr Glück so entgeht sie Vandalenakten und hat nun in einer aufwändigen, selbstverständlich von der Künstlerin selbst begleiteten Renovierung ein zweites Leben geschenkt erhalten.

In Heft 1 geht es nicht nur um die Brunnenfigur, sondern auch um weitere Werke, in welchen das menschliche Mass zum einen, Geometrie zum andern einen wichtigen Parameter darstellen. Und es ist erstaunlich, wie die scheinbar rein konstruktiven Werke, dieses Menschsein in sich tragen. Die hervorragenden Abbildungen viele doppelseitig machen eine Anteilnahme ohne weiteres möglich, auch ohne die realen Werke direkt vor sich zu haben. Das ist ein wesentliches Stück Qualität!

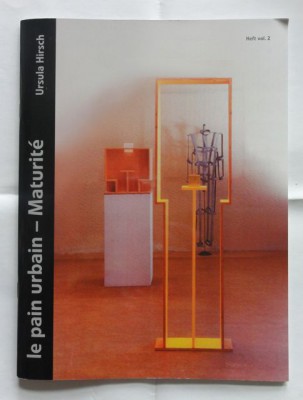

Le pain urbain Maturité spiegelt gleichsam den zweiten widmerschen Lebensabschnitt. Die letzten Arbeiten im Heft Brunnenfigur leiten dazu über die Natur wird ein wichtiger Faktor die Natur als lebensspendendes Organ, das freilich mit der Kunst nicht immer zimperlich umgeht, sie rücksichtslos überschwemmt oder Gesätes nicht keimen lässt. Die Erfahrungen von Ursula Hirsch mit ihren Freilichtarbeiten für die Plastikausstellungen in Môtiers respektive Bex sind zumindest zwiespältig und sie flüchtet sich in ihren eigenen Betrachtungen in Heft zwei schnell in die konzeptuellen Überlegungen.

Es ist analytisch interessant wie das Blatt mit der figürlichen Brunnenskizze und ihrer Mutation in Konstruktion auch in der Begründung der Thematik Brot wieder aufscheint, gänzlich anders. Hier bringt uns Ursula Hirsch einen Textausschnitt, der die Form der Nahrung, des Brotes, in Relation zur Menschheit stellt.

Sie zitiert Rudolf Hauschka, der 1951 festhält: Die Juden erfanden den Sauerteig. Damit bekommt das Brot erstmalig ein Innen und ein Aussen: Krume und Rinde. Die Brotkrume ist durchsetzt ist Luftlöchern. Der Teig wird zum Atmen veranlagt. … Das ist durchaus vergleichbar einer Einatmung und Durchorganisierung des Teiges zu einem Organismus. Das ist es, was Ursula Hirsch interessiert; die existentielle Basis und ihre Durchorganisierung in visuelle Struktur.

So münden die Arbeiten zum Thema Brot als Lebensgrundlage schliesslich in die sechsteilige Installation Säen und Ernten in der Schulanlage Rütihof in Zürich (1996), die zweite kürzlich erneuerte Arbeit im öffentlichen Raum. Sie steht gleichsam in der Mitte zwischen dem Versuch, Weizen zu säen, zu ernten, zu mahlen und Brot zu backen und einer bis an die Grenze des Erzählerischen gehenden Abstraktion. Martin Albers windet der Künstlerin in der Zeitschrift Hochparterre nachgedruckt in Heft Zwei – ein Kränzchen dafür. Er beschreibt den Weg von der Samenbox zum Lavendelfeld, zum Erntehaus und den wachsenden Stahlträgern und notiert als wesentlich: Ursula Hirschs Kunst nimmt strukturell zum Bau Beziehung auf, indem sie sich selbst architektonisch verhält. Sie reflektiert, kommentiert und unterstreicht dabei die Architektur.

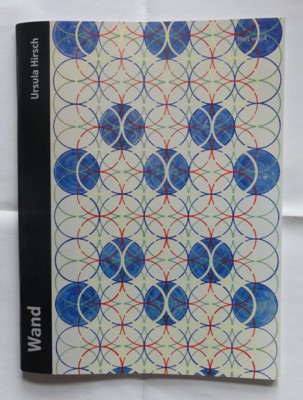

Von hier könnte man sogleich zu Heft Vier überleiten, das der Wandmalerei gewidmet ist, denn auch Fritz Billeter streicht diese Fähigkeit der Künstlerin heraus, wenn er schreibt: Mindestens zwei Prinzipien liegen Hirschs Wandmalereien zu Grunde: die Integration in die Architektur und das Streben nach Einheit. Weder führen ihre Wandmalereien, die Raumstrukturen der Bauten missachtend, ein Eigenleben, noch nehmen sie sich heraus, die Architektur zu ironisieren, noch ist versucht worden, sie zu retten….Integration bedeutet für Ursula Hirsch auch nicht, dass sie sich gleichsam ausgelöscht hat. Ihr Wunsch und Anspruch, so zitiert der Autor die Künstlerin, sei vielmehr,mit der Architektur den gleichberechtigten Dialog aufzunehmen.

Doch vorerst läutet die Rütihof-Arbeit das Thema Form und Kommunikation ein. Unter dem Titel Wir die Sitzgesellschaft beschreibt Ursula Hirsch ihre Grottos: Die Menschen sitzen sich in der Installation konzentriert gegenüber; der Fokus liegt sogleich auf dem Du. Das Leibliche des Ich und Du verschwindet unter dem Tisch. Das Gesichtsfeld Blick, Geste, Sprache, Stimme bestimmt das Szenario.

Das Erstaunliche an der illustrativen Zahl der Abbildungen dieser bis heute in immer neuen Konstellationen erprobten Sitz-Skulpturen: Es sitzen nie irgendwelche Menschen darin. Es geht also sehr viel mehr um Skulptur, um Architektur, um Bühne und den konzeptionellen Hintergrund als um die nun schon manches Jahr grassierende Interaktions-Kunst.

Dasselbe gilt für die Weiterentwicklung der Sitzskulptur zum Haus respektive Haus im Haus, das gewiss auch im fünften, zur Zeit noch nicht geborenen, Heft zum Thema Licht eine wichtige Rolle spielen wird. Denn das Haus ist eine Plattform für Wechselwirkungen von eindringendem und ausgesperrtem Licht, für klare Form und verspielte Organismen im Innern. Wobei wir dann schon wieder beim Brot wären… aber auch beim Ornament und der lichtbestimmenden Farbe, welche gleichsam der Nukleus von Ursula Hirschs Wandmalereien sind. Das Heft Wand mag eine gewisse Distanz zu den anderen drei Heften haben, aber es ist sehr wichtig, weil es uns Raumdimensionen im Werk von Ursula Hirsch vorführt, die wir sonst kaum zu Gesicht bekommen. Auch dies sei nicht zuletzt als Kompliment an den Fotografen Peter Hunkeler erwähnt. Und zusätzlich gibt das Heft einen Schlüssel zu den oft in Ausstellungen integrierten Wand-Stücken, die wir ohne die Wandmalereien im Bewusstsein zu haben, bisher vielleicht unterschätzten.

Es bleibt noch ein eingangs zitiertes Moment aufzuschlüsseln: Die Verbindung von der Brunnenfigur zur Parabel Hyperbel, zum geschmiedeten Karussell. Im Interview mit Kathrin Frauenfelder zeichnet Ursula Hirsch die Verbindungslinien. Indem sie das Karussell als Ich-Figur bezeichnet, verweist sie auf eine persönliche Erfahrung, stellt sich selbst hinein und signalisiert, dass die Assoziation zum tanzenden Derwisch keineswegs falsch ist. Wichtiger aber noch, sie sagt, vor welchem Hintergrund die Figur Gestalt annehmen konnte: 2009 und 2010 kuratierte ich 10 Ausstellungen für die Kunstkammer das ist der Kunstraum der AZB auf ihrem Areal in Schlieren. Ich hatte die Fühler dabei weit auf Sendung ausgefahren, stand allein in der Öffentlichkeit ungewohnt.

In der Winterpause zwischen den beiden Jahren sei dann wohl wie immer am Frühstückstisch, da (wie Ursula Hirsch in einem der Hefte sagt) wo die entscheidenden Weg-Skizzen entstehen da habe Ihr Gefühl eine Form erhalten. Sie erwähnt selbstverständlich die Zusammenarbeit mit dem Kunstschmied Ueli Weidmann, die Erfahrung des Handwerks, aber erstaunlicherweise nicht, dass die Arbeit auch eine Hommage an ihren Vater ist, der Schmied von Beruf war. Nun, man kann nicht alles in vier Hefte packen!

Das geht auch mir gerade im Moment so!! Aber schliesslich soll mein Sprechen ja nicht mehr als ein Appetizer sein!

Was mir aber noch ganz wichtig ist, das Karussell ist nicht gebunden an den skizzierten, persönlichen Hintergrund das zeigen nicht zuletzt die in den Bildern ebenso wie im Interview aufgezeigten Verwandlungen der Skulptur, je nach Kontext. Wichtig und zugleich auf den roten Faden im Schaffen von Ursula Hirsch verweisend, ist die Integration von Naturelementen seien es an die Rundstäbe gehängte, getrocknete Schlacken oder die Ummantelung eines Fruchtbäumchens. Immer gibt uns Ursula Hirsch zu verstehen Kunst ist letztendlich immer eine Metapher für das Leben.

Ich danke fürs Zuhören!