„Geteilter Raum“ mit Werken von Lisa Stauffer (1931 – 2009) und Lorenz Schmid (* 1982) Kunsthaus Zofingen, 16. Januar 2016

Ansprache von Annelise Zwez

Sehr geehrte Damen und Herren Liebe Lisa….. lieber Lorenz

Das Kunsthaus Zofingen hat sich seit dem Amtsantritt von Claudia Waldner als Kuratorin durch mehrere, spannende Themenausstellungen hervorgetan. Ich erinnere an „Nulla dies sine linea“ vor einem Jahr. Ist „Geteilter Raum“ ein Thema? Nein, und doch ein interessanter, weil selten durchdachter Ansatz. Die Bandbreite der Interpretation ist gross.

Sie kann heissen: „Geteilter Raum“ zeigt Werke von zwei Kunstschaffenden, die nacheinander im selben Raum in der alten Papiermühle in der Benkener Klus in Küttigen gearbeitet haben respektive heute ihr Werke da realisieren. „Geteilter Raum“ kann man aber auch dahingehend interpretieren, dass jeder Raum, in dem Menschen gelebt haben oder tätig waren, eine spürbare Geschichte hat, weil wir mit unserem Sein und unserem Tun unablässig Energien freisetzen, die sich … in unendlich kleineren als homöopathischen Dosen…. einschreiben respektive sich durch neu Hinzukommendes wandeln. Wir kennen das Phänomen: In gewissen Räumen ist es uns wohl, in anderen nicht, ohne dass wir das erklären könnten und wahrscheinlich hat das Gefühl ebenso mit uns selbst wie mit den ortsspezifischen Energien zu tun. Ich glaube an die energetische Kraft von Geschichte und Raum. Da aber dieser Ansatz in der esoterischen Welle der 1970er/80er-Jahre missbraucht wurde, muss man – nicht weniger fasziniert vom Gedanken – vorsichtig damit umgehen. Es geht in dieser Ausstellung nicht um eine spirituelle Konstruktion von Gemeinsamkeiten.

Und doch: Denn da gibt es noch einen dritten, einen biographischen Ansatz, also quasi einen äusseren Teil, der sich mit dem inneren verwebt. Zusammen ergeben sie die Dreiheit, welche den „Geteilten Raum“ umschreibt.

Lisa Stauffer war schon in den 1970er-Jahren, als sie an der Bachstrasse in Aarau lebte, mit den Eltern von Lorenz Schmid befreundet. Und so kommt es, dass die Besuche beim Künstlerpaar Knecht/Stauffer in Zofingen in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre zu den ganz frühen, prägenden Erinnerungen von Lorenz Schmid gehören; der Geschmack der Farben im Atelier, die Fäden im Webstuhl. Und das intensivierte sich erst recht ab 1988 als Lisa Stauffer in die Benkener Klus zog und da bis 2008 den grössten Teil der hier und heute zu sehenden Webereien schuf und überdies auch da wohnte.

Ich schiebe eine Doppel-Anekdote ein:

Meine Mutter war eine Pfarrerstochter. Als sie einmal einen Strafaufsatz schreiben musste und der Lehrer ihr das Thema „Was denkst Du an Pfingsten besonderes“ aufbrummte, gab sie das Blatt mit einem einzigen Satz ab, nämlich „an Pfingsten denke ich nichts besonderes“. Lorenz Schmid ist der einzige Sohn eines Musiker-Ehepaars. Wenn man ihn, wie das häufig vorkam, als Kind fragte: „Und was für ein Instrument spielst Du?“, sagte er demonstrativ: Keines.

Das heisst nicht, dass ihn die ständige Präsenz von Musik, von Melodien, Klängen, Rhythmen nicht geprägt hätte. Und vielleicht stellte sich im Atelier von Lisa Stauffer mit den in den grossen Webstuhl oder auch in die kleinen Tisch-Webstühle eingezogenen Arbeiten ein vorläufig noch intuitives Gefühl ein, dass bildnerischer und musikalischer Ausdruck zwei Seiten ein- und derselben Medaille sind und daher ein möglicher Weg für ihn. Umsomehr als Musik für Lisa Stauffer sehr wichtig war – wenn sie stundenlang, tagelang im Atelier am Webstuhl sass, hörte sie oft klassische Musik.

Ich kann mich aber an eine Vernissage von Lisa Stauffer, 1992 im Spittel in Küttigen, erinnern, wo die damals neu in den Aargau gezogene Komponistin und Performerin Esther Roth auftrat – vielleicht war das der Beginn ihrer Freundschaft – und wo es mitnichten klassisch klang, denn Roth vermischte in ihrem Stück auf Band aufgenommene Geräusche von Natur und Industrie mit ihrem Kontrabass und liess die Ton-Band-Folie im Rhythmus der Musik langsam durchs Treppenhaus hinabschlängeln. Ich erzähle ihnen das nicht, um zu beweisen, dass ich mich noch an etwas erinnere, was vor 23 Jahren stattfand – ich habe die Beschreibung, um ehrlich zu sein, im Text gefunden, den ich damals für das Aargauer Tagblatt geschrieben habe. Viel wichtiger ist das wunderbare Bild, das die Performance auf Lisa Stauffer zurückwirft. Die Natur und die Industrie ist in der Benkener Klus als Charakteristik und Geschichte dieses Ortes allgegenwärtig und der Live-Stream und das Band – der Faden – der sich im Raum ausbreitet und zu einem Haufen verdichtet…da ist doch die Lebendigkeit und die Lust und der Humor und zugleich die konzeptuelle Ernsthaftigkeit von Lisa Stauffer gleichsam verbildlicht.

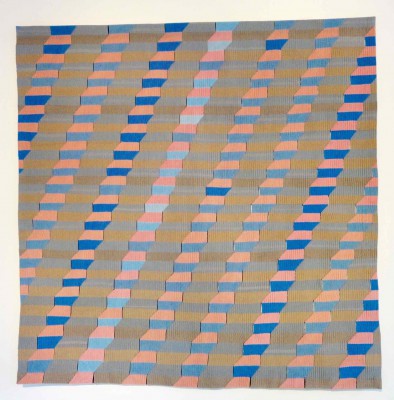

Lisa Stauffer war keine Weberin im klassischen Sinn – sie hat sich das Weben ja auch selbst und somit ihren persönlichen Bedürfnissen und Intentionen entsprechend beigebracht – Lisa Stauffer war ein bildende Künstlerin, die mit den ganz besonderen, materiellen Eigenschaften des Textilen, der glänzenden Viscose, respektive mit den durch den Zettel gegebenen, geometrischen Parametern des Webens arbeitete.

Lorenz Schmid war zum Zeitpunkt der erwähnten Vernissage 10 Jahre alt. Ich weiss nicht, ob er mit dabei war – vielleicht. Klar ist aber, dass ab dem Teenager-Alter andere Prägungen ins Zentrum rückten – Lorenz Schmid war an der Kantonsschule Schüler von Max Matter, der einmal, als er dessen Zeichnungen anschaute – Lorenz erzählte es mir, als wäre es etwas kaum zu Hörendes gewesen – Matter also gesagt habe: „jetzt wird es aber professionell“. Recht hatte er. Und noch einer der ehemaligen „Ziegelrain“-Künstlergruppe gehört zu den später Prägenden: Hugo Suter, der wie kein anderer die Natur und ihr eingeschriebene optische Geheimnisse zu visualisieren wusste. Etwas, das wir speziell in der Hauptinstallation in dieser Ausstellung ebenfalls eindrücklichst erleben.

Doch zurück zu Lisa Stauffer. Ich musste diesen Abschnitt zu Lorenz Schmid dazwischen schieben, um nicht schnurstracks nach der Betonung, dass Lisa Stauffer eine Künstlerin gewesen sei, das zu formulieren, was im Kontext ihres Lebens und dieser Ausstellung dennoch unausweichlich ist.

Lisa Stauffer-Imhoof war von ihrem ursprünglichen Beruf her Grafikerin – ausgebildet an der Kunstgewerbeschule in Zürich, 1947 – da war sie 16jährig – bis 1952; eine Chance für ein Mädchen damals! Und sie arbeitete – auch während ihrer Ehe mit Hans Stauffer (1929-1965) und der Zeit der Geburt ihrer drei Kinder und in der Folge bis anfangs der 1980er-Jahre in diesem Beruf. Ich erwähne das, weil das für diese Generation nicht selbstverständlich ist. Lisa Stauffer war eine emanzipierte Frau. Von ihrem grafischen Schaffen sind mir – als Vertreterin meiner Generation – vor allem zwei lange prägende Signete in Erinnerung, zum einen das rot-schwarze Eulensignet der Stadtbibliothek Aarau und zum andern dasjenige von „Pro 5702“ – der Kulturkommission Niederlenz.

Doch da war – noch vor 1968 – eine weiter gefasste Vision. Sie malte und zeichnete ja auch und dann griff sie 1967 zu Nadel und Faden, begann zu sticken und schuf – auf der Basis dessen, was alle Mädchen in der Schule gelernt hatten – einen ersten Wandteppich. Ihr Bruder erkannte die methodischen Defizite und konstruierte ihr einen Webstuhl Darauf schuf sie 1968 die grossformatige, glücklicherweise wunderbar erhaltene Tapisserie „Bedrohtes Licht“, die wir hier sehen. Im Film, den der in Aarau weilende, indische Gastkünstler B.R. Viswanath 5 drehte, spricht Lisa Stauffer lachend vom „Dilettantismus“ – ich würde eher sagen „Improvisationsgeist“ – der ihr Schaffen damals noch charakterisierte. Wie der „Sprung ins Leben“ – der einzige hier präsentierte Teppich aus der Zofinger Zeit (1975-1988) – wie „Sprung ins Leben“ zeigt, ändert sich das sehr bald und führt zu einer nicht nur durch die Viscose gegebenen, visuellen, sondern auch handwerklichen Brillanz von höchster Qualität. Von Anfang ist klar, dass sie, die von der Grafik her kam, jede Form, später jeden Streifen, als einzelnes Farbfeld betrachtete, das sie mit technischer Rafinesse zu einem Ganzen verwob, zum Teil auch vernähte. Genaues Hinschauen lohnt sich!

Darauf schuf sie 1968 die grossformatige, glücklicherweise wunderbar erhaltene Tapisserie „Bedrohtes Licht“, die wir hier sehen. Im Film, den der in Aarau weilende, indische Gastkünstler B.R. Viswanath 5 drehte, spricht Lisa Stauffer lachend vom „Dilettantismus“ – ich würde eher sagen „Improvisationsgeist“ – der ihr Schaffen damals noch charakterisierte. Wie der „Sprung ins Leben“ – der einzige hier präsentierte Teppich aus der Zofinger Zeit (1975-1988) – wie „Sprung ins Leben“ zeigt, ändert sich das sehr bald und führt zu einer nicht nur durch die Viscose gegebenen, visuellen, sondern auch handwerklichen Brillanz von höchster Qualität. Von Anfang ist klar, dass sie, die von der Grafik her kam, jede Form, später jeden Streifen, als einzelnes Farbfeld betrachtete, das sie mit technischer Rafinesse zu einem Ganzen verwob, zum Teil auch vernähte. Genaues Hinschauen lohnt sich!

In den 1960er/70er-Jahren hatten Wandteppiche Hochkonjunktur – das Aufkommen von kalten Betonwänden rief nach der Wärme wollener Teppiche. Unzählige Gemeinde-häuser, Kirchen, Schulhäuser wurden mit Tapisserien bestückt. Und im Gegensatz zur patriarchalen Kunstszene hatten hier ganz primär die Frauen das Sagen. Auch Lisa Stauffer konnte einige öffentliche Aufträge ausführen. Die Krux war aber, dass es da ein Wespennest gab, einerseits genährt von den Gegensätzen traditioneller und darum zweitrangiger Frauenarbeit und überhöhter Vorstellung olympischer (männlicher) Kunst und andererseits von der Rückweisung derselben Frauenarbeit durch die ersten feministischen Aufrufe gegen alles „Grossmütterliche“.

Die Tapisserie wurde – künstlerisch gesehen – ins Abseits verbannt, feierte da zwar Insider-Erfolge, aber kaum Anerkennung durch die Kunstinstitutionen. Weil die Textilkünstlerinnen primär mit Kunst am Bau beschäftigt waren, gab es überdies sehr wenige Ausstellungen. Auch Lisa Stauffer war in dieser Falle, die wir eigentlich erst heute wirklich auflösen. Darin steckt die Bedeutung dieser Ausstellung, auf zwei Gleisen:

Viele bedeutende Textilkünstlerinnen wechselten im Laufe der Zeit das Medium, weil sie mit der Diskriminierung nicht mehr zu Rande kamen. Als prominente Beispiele seien die Bernerinnen Lilly Keller und Beatrix Sitter-Liver genannt. Anders Lisa Stauffer; sie blieb am Webstuhl und entwickelte ihr spätes Hauptwerk, das wir hier sehen, als kaum jemand mehr von Tapisserie sprach und auch die konstruktive Kunst respektive die Op-Art, welcher ihre Webereien zuzuordnen sind, zwar nicht gänzlich verschwand, aber doch von den „Wilden“, den „Neuen Medien“, dem „Trash“ und anderen Stilrichtungen ins Abseits geschoben wurde.

Erst in allerletzter Zeit findet – vor allem bezüglich der Textilkunst – eine ganz erstaunliche neue Wertung statt. An der letzten Kunstmesse in Basel kam ich nicht aus dem Staunen heraus, textil da, textil dort. Und Massgebliches fand 2014 auch in Aarau statt, mit der Ausstellung von Sophie Täuber. Nicht, dass nicht bekannt gewesen wäre, dass sie viele Textilarbeiten gemacht hatte, aber wie Kurator Thomas Schmutz diese Arbeiten nun präsentierte – mit Skizzen, mit Vorzeichnungen, den Werken direkt nebeneinander – da steckte eine Wertschätzung dahinter, die es bislang nicht gab. Die Ausstellung wurde zu einem Grosserfolg und für viele, vor allem auch ältere Frauen, zu einer hundertfach verspäteten Anerkennung von Wissen und Können, das sie auch heute noch den Männern voraus haben.

Nun stellt sich natürlich die Frage, ob wir auch beim Werk von Lorenz Schmid immer noch in analogen Kategorien denken müssen. Nein! Die Zeiten sind glücklicherweise vorbei, zumindest bei uns. Und doch ist Lorenz Schmids Arbeit nicht Mainstream oder nur einerseits. Wenn ich sein noch junges Schaffen verfolge, so zeigen sich mir zwei Schwerpunkte. Da ist zum einen das Erbe des „Ziegelrain“ oder, anders ausgedrückt, der Generation, die Kunst und Forschung im Bereich der Natur – im weitesten Sinn – faszinierte. Und zum andern das enorme Interesse junger Kunstschaffender, die Fotografie – das technische Sichtbarmachen visueller Phänomene – neu zu erfinden. Zwar zeigt uns Lorenz Schmid keine Fotografien, aber er macht uns Unsichtbares durch ganz einfache, aber genial überraschende physikalische Lichtphänomene sichtbar.

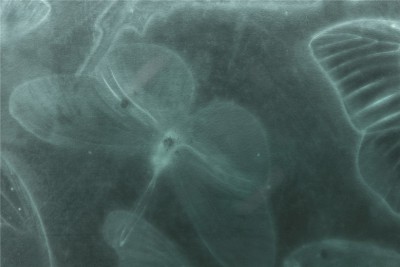

Es war eine Reise in den hohen Norden, die ihm vor etwa sechs Jahren aufzeigte, dass Licht viel facettenreicher ist als nur Mittel, um vermeintlich Wirklichkeit zu zeigen. Und da startete der Tüftler. In verschiedene Richtungen, von denen wir hier im „Jardin claire-obscure“ nur gerade eine sehen. Hat man sein Vorgehen einmal begriffen, kann man es einfach erklären. Die Gläser, die auf Sockeln montiert sind, zeigen unseren Augen – also der uns innewohnenden, normalen Sehfähigkeit – von einem weissen Papier unterlegte Hinterglas-Staub-Spuren alter botanischer Vitrinen; meist gräuliche, selten leicht farbige.

Nehmen wir den vorbereiteten Konus und schauen die Gläser – nein, nicht durchs Mikroskop und nein, nicht wie mit dem Feldstecher – sondern durch den geometrischen Körper an, so sehen wir urplötzlich die integrale Staub-Form, zum Beispiel einen Schmetterling, in wunderbarer, verhaltener Farbigkeit. Es ist die von Schmid entwickelte konische Form, die das „Wunder“ bewirkt indem sie das durch die Dicke des Glases seitlich eindringende Licht bündelt und uns den Staub in „Regenbogen“-Farben, das heisst spektral gebrochen, zeigt.

Was mich neben der Präzision der Versuchs-Anordnung am meisten fasziniert, ist, dass der Schmetterling, von dem ich eben sprach, zu Lebzeiten vermutlich nicht blau war, wie ich ihn nun sehe, sondern dass die Lichtbrechung mir dies vorgaukelt. Also einmal mehr aufzeigt, dass sehen immer etwas relatives, etwas momentanes ist und doch dahinter immer Gesetzmässigkeiten sind, die letztlich zu der für uns unfassbaren Dimension dessen führen, was die Welt im Innersten zusammenhält und vielleicht auch wieder zum „Geteilten Raum“ zurückführen.

Es gäbe non viel zu sagen, zu den heiteren Abdrucken von Webarbeiten von Lisa Stauffer auf den Gläsern der alten Passe-Partouts, die Lorenz Schmid als Hommage an die Künstlerin geschaffen hat, oder von den alten, gehäkelten Mandalas, deren Ornamentik wir nur sehen, wenn wir uns – einem Fotografen des 19. Jh. gleich – unter einem Tuch verstecken, um das seitlich eindringende Licht im Staub-Präparat zu sehen.

Doch, Sie alle haben ja jetzt Lust, selbst zu Forschenden im Bereich Textil, im Bereich Licht zu werden, also beende ich meine Ansprache und danke fürs Zuhören.