-

Newsletter XII 2025

Victorine Müller „Ein neues Sternzeichen entsteht“ – Acryl, Pastell und Rötel auf Leinwand, 120 x 160 cm, z.Zt. ausgestellt in der Galerie da Mihi in Bern.

Für einmal versuche einen Newsletter nicht als Gedanken-Reihe zu Museums-ausstellungen zu schreiben, sondern als Spaziergang. Denn ich besuche ja nicht nur Museen, sondern auch Galerien, Off-Spaces, Ateliers… Spaziergang heisst, Erzählerisches zulassen.

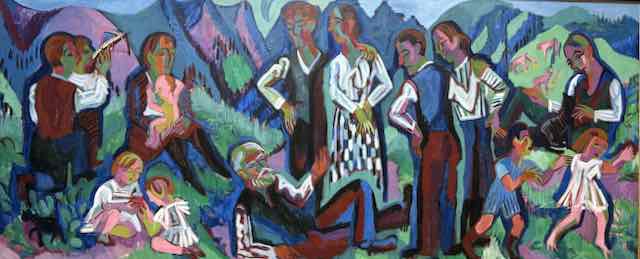

Am 29. Oktober hatte ich einen Termin in Bern. Danach blieb Zeit für Ernst Ludwig Kirchner im Kunstmuseum; wie Luzern die Rekonstruktion einer Ausstellung aus dem 1930er-Jahren. Ein Trend? Eher nein, denn die beiden sind nicht vergleichbar. Die «verrückte» Idee war, Kirchners eine Art Dyptichon bildende Oeuvres Majeures – den «Sonntag der Bergbauern» und den «Alpsonntag» (je 168 x 400 cm, um 1925) erstmals wieder zusammenzuführen. Den «Schlüssel» dazu hatte die Bundesrepublik Deutschland, welcher der «Alpsonntag» gehört.

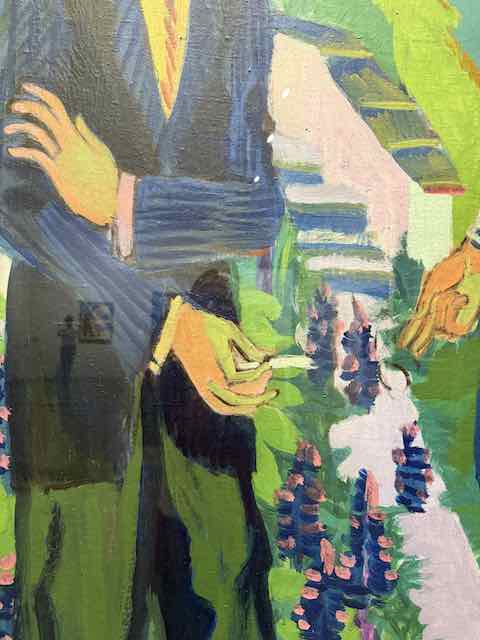

Am 29. Oktober hatte ich einen Termin in Bern. Danach blieb Zeit für Ernst Ludwig Kirchner im Kunstmuseum; wie Luzern die Rekonstruktion einer Ausstellung aus dem 1930er-Jahren. Ein Trend? Eher nein, denn die beiden sind nicht vergleichbar. Die «verrückte» Idee war, Kirchners eine Art Dyptichon bildende Oeuvres Majeures – den «Sonntag der Bergbauern» und den «Alpsonntag» (je 168 x 400 cm, um 1925) erstmals wieder zusammenzuführen. Den «Schlüssel» dazu hatte die Bundesrepublik Deutschland, welcher der «Alpsonntag» gehört.  Im übrigen hatten es die Berner einfacher als die Luzerner – denn mit der Galerie Henze&Ketterer im nahen Wichtrach hatte Nadine Franci und ihr Team Nachlass und Werkdokumentation in Reichweite. Die Ausstellung hatte bei mir nicht oberste Priorität, meinte ich doch Kirchner zu kennen. Doch gefehlt: Es war eine Wonne Kirchner als «Maler» seines Oeuvres zu sehen (diese Lila-Rapporte – wunderbar!) und Nuancen zu entdecken, etwa die Hand mit Zigarette in wechselnder Farbe im Bild «Unterhaltung im Garten» (1927/32). Siehe Bild links.

Im übrigen hatten es die Berner einfacher als die Luzerner – denn mit der Galerie Henze&Ketterer im nahen Wichtrach hatte Nadine Franci und ihr Team Nachlass und Werkdokumentation in Reichweite. Die Ausstellung hatte bei mir nicht oberste Priorität, meinte ich doch Kirchner zu kennen. Doch gefehlt: Es war eine Wonne Kirchner als «Maler» seines Oeuvres zu sehen (diese Lila-Rapporte – wunderbar!) und Nuancen zu entdecken, etwa die Hand mit Zigarette in wechselnder Farbe im Bild «Unterhaltung im Garten» (1927/32). Siehe Bild links.

Unhörbar geknurrt habe ich nur angesichts der beiden Bilder, die damals in der Kunsthalle links und rechts des Eingangs hingen: Der Mann in schwarz mit Kravatte in der Natur, die Frau nackt mit Hut vor einem Bild. Überhaupt: Warum gelang keine Kooperation mit der Kunsthalle, sodass es wirklich eine Rekonstruktion gewesen wäre? Hat man sich überhaupt darum bemüht?

Tags darauf – endlich wieder einmal ein Treffen mit meiner lang-lang-langjährigen Kunstfreundin, der Galeristin Elisabeth Staffelbach, in Luzern. Davor, selbstverständlich, ein Besuch im Museum. «These, Antithese, Synthese» hatte ich eigentlich boykottiert, doch wenn schon da…die Ausstellung war 1935 eine grossartige Momentaufnahme des künstlerischen Aufbruchs, doch ist die Rekonstruktion 2025 wirklich mehr als eine publikumswirksame Kunstgeschichts-lektion mit – zweifellos grossartigen – Bildern? Ist sie nicht eher eine Selbstbeweihräucherung des Museums, welchem eine solche (überteuerte) Rekonstruktion mit Spitzenwerken aus aller Welt gelang?

Ich tauchte lieber in das Werk des jungen, 1998 in Kamerun geborenen Stéphane Bisso ein. Kaum hatte er den Master an der HEAD in Genf in der Tasche, erhielt er 2023 bereits den Helvetia Art Prize und im Jahr darauf den im Rahmen des Kiefer-Hablitzel-Stipendiums vergebenen Göhner-Kunstpreis.  Womit überzeugte er? Vielleicht damit, dass er das von vielen Künstler*innen mit Migrationshintergrund bearbeitete Thema der Identitätssuche – hier zwischen Afrika und Europa – mit emotional-persönlich-poetischer Malerei zu greifen versucht. Damit erleichtert er uns den Zugang in seine Welt, die – wie der offensichtlich belesene Künstler in einem Interview sagt – längst zu einer hybriden (idealisierten?) Vorstellungswelt geworden ist. Die Malerei ist in Luzern vertreten, im Zentrum stehen aber eine Vielzahl identischer Möbelstücke, konstruiert aus vier Stuhlbeinen und einer aus quadratischen Leinwänden gebildeten «Kiste» darauf, die im Turnus ein Bildmotiv in vier Varianten zeigt. Es sind Bilder verschiedenster Art, von Meeresgetier über abstrakte Tupfen bis zu Gesichtern, Masken, Figuren in Bewegung. Wandel von Sichtweisen mit den Mitteln der Malerei, Wandel im Fluss der Zeit und mehr spiegelt sich darin. Gerne hätte ich die Bildmotive etwas verfeinerter ausgearbeitet gesehen, aber nichtsdestotrotz habe ich seinen Kosmos gespürt.

Womit überzeugte er? Vielleicht damit, dass er das von vielen Künstler*innen mit Migrationshintergrund bearbeitete Thema der Identitätssuche – hier zwischen Afrika und Europa – mit emotional-persönlich-poetischer Malerei zu greifen versucht. Damit erleichtert er uns den Zugang in seine Welt, die – wie der offensichtlich belesene Künstler in einem Interview sagt – längst zu einer hybriden (idealisierten?) Vorstellungswelt geworden ist. Die Malerei ist in Luzern vertreten, im Zentrum stehen aber eine Vielzahl identischer Möbelstücke, konstruiert aus vier Stuhlbeinen und einer aus quadratischen Leinwänden gebildeten «Kiste» darauf, die im Turnus ein Bildmotiv in vier Varianten zeigt. Es sind Bilder verschiedenster Art, von Meeresgetier über abstrakte Tupfen bis zu Gesichtern, Masken, Figuren in Bewegung. Wandel von Sichtweisen mit den Mitteln der Malerei, Wandel im Fluss der Zeit und mehr spiegelt sich darin. Gerne hätte ich die Bildmotive etwas verfeinerter ausgearbeitet gesehen, aber nichtsdestotrotz habe ich seinen Kosmos gespürt.

Immer noch in Luzern blieb Zeit, erstmals Evelyne Walkers Galerie Vitrine, von welcher ich seit langem Newsletter erhalte, zu besuchen. Sie ist grösser als ich dachte, ihr aktueller Gast: Ernesto Rodriguez Gonzalez (Kuba). Sein durchaus raffiniertes malerisches Konzept: Gekonnt gemalte «Kopien» sakraler Gemälde resp. Historien-Bilder mit zeitgenössischen Artefakten «aufladen» und so Zeit und Malstil aushebeln. Weil Tratsch zum Kunstbetrieb gehört Folgendes: Beim Einrichten ist ein der Galeristin nicht unbekannter Sammler so begeistert, dass er sagt: Ich kaufe die ganze Ausstellung. Die Galeristin: «Das ist mir noch nie passiert». Vor der Vernissage ringt sie mit sich, ruft ihn an und sagt, sie müsse etwas Schriftliches haben…er ist so beleidigt darob, dass er aussteigt. Doch zum Erstaunen der betrübten Galeristin wiederholt sich die Geschichte; Gonzalez’ Ausstellung wird zur lukrativsten ihrer Geschichte. Allerdings gibt es vielleicht einen «Schlüssel», denn das Hauptwerk (siehe Bild) – das hollywoodreife, genderangepasste Bild einer «historischen Schlacht» durchsetzt mit Selfie-Haltern, Emoji-Bannern etc. und dem Titel «Life-Übertragung» – geht nach Amerika, wo das Interesse an der europäischen Geschichte ihrer Vorfahren, gepaart mit Hollywood einen Nerv trifft. Mir bleibt da nur ein verwundertes Kopfschüttelnob ob dieser Umkehr des dramatischen (und berechtigten!) Lamentos, dass keine Kunst mehr gekauft werde.

Immer noch in Luzern blieb Zeit, erstmals Evelyne Walkers Galerie Vitrine, von welcher ich seit langem Newsletter erhalte, zu besuchen. Sie ist grösser als ich dachte, ihr aktueller Gast: Ernesto Rodriguez Gonzalez (Kuba). Sein durchaus raffiniertes malerisches Konzept: Gekonnt gemalte «Kopien» sakraler Gemälde resp. Historien-Bilder mit zeitgenössischen Artefakten «aufladen» und so Zeit und Malstil aushebeln. Weil Tratsch zum Kunstbetrieb gehört Folgendes: Beim Einrichten ist ein der Galeristin nicht unbekannter Sammler so begeistert, dass er sagt: Ich kaufe die ganze Ausstellung. Die Galeristin: «Das ist mir noch nie passiert». Vor der Vernissage ringt sie mit sich, ruft ihn an und sagt, sie müsse etwas Schriftliches haben…er ist so beleidigt darob, dass er aussteigt. Doch zum Erstaunen der betrübten Galeristin wiederholt sich die Geschichte; Gonzalez’ Ausstellung wird zur lukrativsten ihrer Geschichte. Allerdings gibt es vielleicht einen «Schlüssel», denn das Hauptwerk (siehe Bild) – das hollywoodreife, genderangepasste Bild einer «historischen Schlacht» durchsetzt mit Selfie-Haltern, Emoji-Bannern etc. und dem Titel «Life-Übertragung» – geht nach Amerika, wo das Interesse an der europäischen Geschichte ihrer Vorfahren, gepaart mit Hollywood einen Nerv trifft. Mir bleibt da nur ein verwundertes Kopfschüttelnob ob dieser Umkehr des dramatischen (und berechtigten!) Lamentos, dass keine Kunst mehr gekauft werde.

Den Besuch der Ausstellung « All down the line – drawing now» in der Kunsthalle lasse ich hier weg, um weiterzukommen. Denn schon tags darauf bin ich in Grenchen, eigentlich für das Künstlergespräch mit Eva Gadient und Valentin Hauri, doch weil die Künstlerin sich in letzter Minute wegen Grippe abmeldet, wird es für mich trotz der Bemühungen von Hauri und Museumsleiter Robin Byland zur Enttäuschung.  Aufgehellt hat den Besuch die Grenchner Version von «We care» (ein Sammlungsaustausch zwischen Solothurn, Olten, Grenchen und dem Kanton). Byland wählte als Thema den «Erfindungsgeist» in Anlehnung an die Uhrenstadt. Anstelle von Vielfalt wurde die Schau beinahe zu einer Solo-Show mit Werken des wahrlich erfindungsreichen Gottfried Röthlisberger (1915-1986), dessen Nachlass sich im Besitz des Kantons Solothurn befindet. Während ich mich noch an den stets freundlichen, jedoch klar als Aussenseiter (Outsider) erkennbaren Hilfsarbeiter erinnere, war der Blick in den Nachlass-Fundus für den jungen Kunsthistoriker am Grenchner Museum ganz offensichtlich eine Offenbarung. Begreiflich, denn die Einzel- und die Gedenkausstellung, die André Kamber 1978/1988 dem Fliessbandarbeiter, Hilfselektriker, Strassenwischer in Solothurn widmete, liegen weit zurück. Und Robert Bylands «We Care»-Entscheid, ist absolut berechtigt, denn noch immer verblüfft die Kompositions-Sicherheit, mit welcher Röthlisberger aus (häufig zersägten) Abfall-Gegenständen «Malerei» schuf, sind so frisch und lebendig und Freude erzeugend wie ehedem.

Aufgehellt hat den Besuch die Grenchner Version von «We care» (ein Sammlungsaustausch zwischen Solothurn, Olten, Grenchen und dem Kanton). Byland wählte als Thema den «Erfindungsgeist» in Anlehnung an die Uhrenstadt. Anstelle von Vielfalt wurde die Schau beinahe zu einer Solo-Show mit Werken des wahrlich erfindungsreichen Gottfried Röthlisberger (1915-1986), dessen Nachlass sich im Besitz des Kantons Solothurn befindet. Während ich mich noch an den stets freundlichen, jedoch klar als Aussenseiter (Outsider) erkennbaren Hilfsarbeiter erinnere, war der Blick in den Nachlass-Fundus für den jungen Kunsthistoriker am Grenchner Museum ganz offensichtlich eine Offenbarung. Begreiflich, denn die Einzel- und die Gedenkausstellung, die André Kamber 1978/1988 dem Fliessbandarbeiter, Hilfselektriker, Strassenwischer in Solothurn widmete, liegen weit zurück. Und Robert Bylands «We Care»-Entscheid, ist absolut berechtigt, denn noch immer verblüfft die Kompositions-Sicherheit, mit welcher Röthlisberger aus (häufig zersägten) Abfall-Gegenständen «Malerei» schuf, sind so frisch und lebendig und Freude erzeugend wie ehedem.

Wer Lust auf mehr hat: Da ist der Nachruf, den ich 1986 geschrieben habe:

https://annelisezwez.ch/wp-content/uploads/Gottfried-Roethlisberger-Nachruf-1_8_1986.pdf

8. November mache ich eine Schlaufe über Zürich und besuche die Ausstellung «Nun, da Himmel und Erde und Winde ruhen» (Petrarca). Sie fragt danach, was Künstler *innen der heutigen Welt entgegensetzen, um ihre Sehnsucht nach innerer Balance trotz allem zu finden. Ich freute mich auf die Bilder von Christine Knuchel (*1944), die u.a. so scheinbar Banales wie «Wiesenstücke» in akribischer Genauigkeit malt, sie aber durch Proportionsverschiebungen aus der Reserve holt und auf eine Metaebene stellt. Und tatsächlich, das Umfeld stimmt, die Präsenz ist stark, vor allem auch durch die jüngsten Bilder, welche kleinere, dafür umso kraftvollere Ausschnitte zeigen und der Farbe eine überraschende Autonomie geben. Kurator Simon Maurer hat Knuchel in der Stiftung Rüegg näher kennengelernt und hievt ihr Schaffen nun auf die institutionelle Ebene.

8. November mache ich eine Schlaufe über Zürich und besuche die Ausstellung «Nun, da Himmel und Erde und Winde ruhen» (Petrarca). Sie fragt danach, was Künstler *innen der heutigen Welt entgegensetzen, um ihre Sehnsucht nach innerer Balance trotz allem zu finden. Ich freute mich auf die Bilder von Christine Knuchel (*1944), die u.a. so scheinbar Banales wie «Wiesenstücke» in akribischer Genauigkeit malt, sie aber durch Proportionsverschiebungen aus der Reserve holt und auf eine Metaebene stellt. Und tatsächlich, das Umfeld stimmt, die Präsenz ist stark, vor allem auch durch die jüngsten Bilder, welche kleinere, dafür umso kraftvollere Ausschnitte zeigen und der Farbe eine überraschende Autonomie geben. Kurator Simon Maurer hat Knuchel in der Stiftung Rüegg näher kennengelernt und hievt ihr Schaffen nun auf die institutionelle Ebene.

Ihr inhaltlich am nächsten sind die spezifisch ausgewählten Farbstiftzeichnungen von Sabian Baumann (*1962), die über sanft surreal gestaltete Naturmotive eine subtile Zärtlichkeit einbringen.

Wie ich sehe – und konzeptuell wohl richtig – ist die Schau vielperspektivischer als erwartet. Mit Musik einzusteigen ist stimmig, aber den grossen Saal ganz der 2023 verstorbenen Andrea Muheim (siehe Bild links) zu widmen und dies dicht gedrängt, empfinde ich als Ungleich- resp. Übergewicht. Musste hier Druck seitens des Nachlasses aufgelöst werden?

Das Migrationsthema war im Kontext unumgänglich; die publizierten Lebensge-schichten sind sehr schön geschrieben, sie von Künstler*innen viusuell zu inter-pretieren, ist gut gemeint, haben mich aber nicht restlos überzeugt. Dass auch Resilienz (Widerstand) ein Thema sein kann, spannt den Bogen weit, zeugt aber von einer fundierten Kuration. Es gäbe mehr. (Bis 4. Jan. 2026)

Am 10. November bin ich erneut in Zürich. Ich mag Atelierbesuche – wir Kunstkritiker*innen sind oft Banausen was die künstlerische Praxis der Kunstschaffenden anbetrifft, umso wichtiger sind Begegnungen hinter den Kulissen. Der Weg führt zu Georgette Maag. Um einen Text zu ihrem Stipendien-Aufenthalt in Sciaredo (Gemeinde Barbengo) schreiben zu können, muss ich mehr wissen als ich anlässlich der «Porta Aperta» im Tessin gesehen habe. Seit ich die Künstlerin kenne, fasziniert mich ihr zugleich sinnlicher wie hochpräziser Umgang mit Licht und Schatten, ihre Fähigkeit das Besondere in der Natur wie im Stadtraum zu erkennen und in Form von Fotografien und Videos – auch Zeichnungen – festzuhalten, zu bearbeiten, zu inszenieren. Der Artikel ist inzwischen auf der Website der «Amici di Sciaredo» hochgeladen. (Später dann auch auf dieser Website.)

https://www.amici-sciaredo.ch/stipendium/

Mein Spaziergang-Konzept geht nicht auf. Bald schon leuchtet die rote Lampe auf, die das Erreichen der Höchstzahl an Zeichen signalisiert und ich bin erst in der Mitte des Monats. Darum notgedrungen nur noch zwei Erwähnungen: KosmosKaos im Kunsthaus Zofingen und Victorine Müllers Soloshow in der Galerie da Mihi in Bern.

Die frühere Leiterin des Kunsthaus Zofingen, Claudia Waldner, hat 2024 mit Leiden-schaft (und wenig Geld) eine situative Ausstellung im (abgetackelten) Schloss Gleina (Sachsen-Anhalt) auf die Beine gestellt. «trotzdem» schrieb Paula Wolber (*1987 Leipzig) in Neonlettern an die Fassade. Nun müssen die Werke beweisen, dass sie auch in einem musealen Kontext Kosmos und Kaos, Himmel und Erde, evozieren (oder auflösen). Das tun sie mehr oder weniger, werden ohne die «Himmelsscheibe von Nebra» (gefunden in der Nähe von Gleina), ohne Dreissigjährigen Krieg (Sachsen-Anhalt war ein Brennpunkt), ohne die Nähe von Glanz und Zerfall des Schlosses eher zu einer «normalen» Gruppenausstellung. Die Dokumentarvideos sind kein Ersatz. Besonders beeindruckt hat mich der Einsatz von Ursula Palla (*1961 Chur), die ihr «Caramel-Zimmer» nach Hallwyl (2018), Chur und Gleina nun schon zum (mindestens) vierten Mal – im Zofinger Barocksaal – inszeniert hat. Obwohl die Gussformen bestehen bleiben, ist es äusserst aufwändig die 150 kg Zucker jedes Mal in leicht veränderter Form neu zu karamelisieren. Auf Spiegel gestellt wird die Installation fliessend – zuweilen sogar wörtlich, wenn hohe Temperaturen das Caramel schmelzen lassen und das Thema der Vergänglichkeit ganz real wird.

Die frühere Leiterin des Kunsthaus Zofingen, Claudia Waldner, hat 2024 mit Leiden-schaft (und wenig Geld) eine situative Ausstellung im (abgetackelten) Schloss Gleina (Sachsen-Anhalt) auf die Beine gestellt. «trotzdem» schrieb Paula Wolber (*1987 Leipzig) in Neonlettern an die Fassade. Nun müssen die Werke beweisen, dass sie auch in einem musealen Kontext Kosmos und Kaos, Himmel und Erde, evozieren (oder auflösen). Das tun sie mehr oder weniger, werden ohne die «Himmelsscheibe von Nebra» (gefunden in der Nähe von Gleina), ohne Dreissigjährigen Krieg (Sachsen-Anhalt war ein Brennpunkt), ohne die Nähe von Glanz und Zerfall des Schlosses eher zu einer «normalen» Gruppenausstellung. Die Dokumentarvideos sind kein Ersatz. Besonders beeindruckt hat mich der Einsatz von Ursula Palla (*1961 Chur), die ihr «Caramel-Zimmer» nach Hallwyl (2018), Chur und Gleina nun schon zum (mindestens) vierten Mal – im Zofinger Barocksaal – inszeniert hat. Obwohl die Gussformen bestehen bleiben, ist es äusserst aufwändig die 150 kg Zucker jedes Mal in leicht veränderter Form neu zu karamelisieren. Auf Spiegel gestellt wird die Installation fliessend – zuweilen sogar wörtlich, wenn hohe Temperaturen das Caramel schmelzen lassen und das Thema der Vergänglichkeit ganz real wird.

Fliessen als Form von Zeit ist auch Thema von Eva Borner (*1967), bei ihr über die Metapher des Wassers. Ausgesprochen originell u.a. über einen alten Holztisch, aus dessen Schubladen in wechselndem Rhythmus Wasserklänge entweichen. Interessant ist auch die Arbeit des Duo sarnawirz (Katarina Sarnowski & Roger Wirz *1977/1970 Küttigen/AG). Äusserlich sind es zwar nur zwei Virtual Reality-Brillen auf zwei Stühlen, doch stülpt man sie über und setzt sich, sieht man sich selbst in einem fiktiven Raum, doch die Bewegungen, die man macht, sind nicht die eigenen, sondern jene von sarnawirz. Man versucht sich anzupassen, doch man ist irgendwie ausserhalb seiner selbst; das ist amüsant und unheimlich zugleich. Es gäbe mehr. (Bis 26. Feb. 2026)

Nun springe ich in der Zeit. Am 21. November wird in der verkleinerten, aber nun gut zugänglichen Galerie Da Mihi in Bern (Gerechtigkeitsgasse 36) die Ausstellung von Victorine Müller (*1961 Grenchen) eröffnet. Mit Malerei und Zeichnung. Bekannt geworden mit Auftritten in luftgefüllten, mal tier-, mal engelnahen Hüllen sowie performativen Videos in naturnaher Umgebung, ist es der Künstlerin in den letzten Jahren gelungen ein autonomes, zeichnerisch-malerisches Oeuvre zu entwickeln. Dieses visualisiert eine Traumwelt, die fremd und vertraut zugleich ist, d.h. wir erkennen die Nähe zu Figuren, Tieren, Mischwesen und müssen uns doch auf ihr Tun in einer Anderswelt ohne definiertes Oben und Unten einlassen, um in den Bildfluss hineinzukommen. «Nur wenn ich in einer naturnahen Umgebung ohne Alltagsstörungen bin, kann ich selbst den Flow finden», sagt sie im Gespräch.

Nun springe ich in der Zeit. Am 21. November wird in der verkleinerten, aber nun gut zugänglichen Galerie Da Mihi in Bern (Gerechtigkeitsgasse 36) die Ausstellung von Victorine Müller (*1961 Grenchen) eröffnet. Mit Malerei und Zeichnung. Bekannt geworden mit Auftritten in luftgefüllten, mal tier-, mal engelnahen Hüllen sowie performativen Videos in naturnaher Umgebung, ist es der Künstlerin in den letzten Jahren gelungen ein autonomes, zeichnerisch-malerisches Oeuvre zu entwickeln. Dieses visualisiert eine Traumwelt, die fremd und vertraut zugleich ist, d.h. wir erkennen die Nähe zu Figuren, Tieren, Mischwesen und müssen uns doch auf ihr Tun in einer Anderswelt ohne definiertes Oben und Unten einlassen, um in den Bildfluss hineinzukommen. «Nur wenn ich in einer naturnahen Umgebung ohne Alltagsstörungen bin, kann ich selbst den Flow finden», sagt sie im Gespräch. Ausgestellt sind drei Hauptgruppen: Zwischen Zeichnung und Malerei changierende Arbeiten mit Acryl, Pastell und Rötel auf Leinwand, dann Malerei mit Acryl und Pastell und last but not least Zeichnungen (Bleistift, Gouache, Wachs).

Ausgestellt sind drei Hauptgruppen: Zwischen Zeichnung und Malerei changierende Arbeiten mit Acryl, Pastell und Rötel auf Leinwand, dann Malerei mit Acryl und Pastell und last but not least Zeichnungen (Bleistift, Gouache, Wachs).

Für mein Empfinden sind jene Bilder die stärksten, welche die Traum- oder Anderswelt einer Erscheinung gleich als etwas Flüchtiges zeigen, das sich jederzeit wieder auflösen kann. (Siehe Titelbild). Nähert sich die Künstlerin zu sehr Abbildern der Realwelt, werden sie zu «Märchen» («Celle qui dance avec la licorne» z.B.) oder gar zu imaginären Begegnungen («Mondmahl»), was mir eine Gratwanderung zu sein scheint. Eine überzeugende Ausnahme bildet ein Acryl-Pastell-Bild, das ein Mischwesen aus der Anderswelt in einer Schwebeposition zeigt, das mit einem Schlangen-Lasso eine kaum von Landschaft zu unterscheidende Figur «abholt». (Siehe Bild rechts) Als Ganzes markiert die Welt der Victorine Müller eine markante Position in der Schweizer Kunstlandschaft, abseits der momentan im Vordergrund stehenden Polit-Themen – eigentlich hätte sie auch gut in die aktuelle Helmhaus-Ausstellung in Zürich (s.o.) gepasst.

Mehr in einem Monat!

Annelise Zwez, 30. November 2025

Alle Fotos: azw