-

Newsletter II 2026

LIZA VANDENOFF (*1958 – Moutier) „Le héron pique-boeufs“ , Stickerei 2025 (Cantonale Berne-Jura Musée des Beaux Arts Moutier). Foto: azw

Mit dem Monat Februar geht die Zeit der Jahresausstellungen zu Ende. In Zeiten, da es – mit regionalen Unterschieden – immer weniger Galerien gibt, empfinden die Kunstschaffenden eine Teilnahme als Auszeichnung; oft viel zu sehr. Denn die unterschiedliche Zahl von Bewerbungen und Konzepte machen sie vielfach zur Lotterie: «Man wird ausgewählt, nicht abgelehnt» charakterisierte jemand die Situation. Dennoch ist es erhellend, die Zahlen näher anzuschauen. Luzern kündigte (nach Protesten im Vorjahr) eine XL-Ausstellung an, worauf die Zahl der Bewerbungen in die Höhe schnellte (322) und dadurch der Anteil der Angenommenen – nämlich 43 – bei den obligaten 13.35 % verharrte. Zu wenig für die ganze Innerschweiz. Allerdings ist die Region Luzern die aktivste, was regionale Plattformen (auch Künstlerinitiativen) anbetrifft! Anders im Kanton Bern (+ Jura), wo einmal mehr über die 550 Bewerbungen gestöhnt wurde, dann aber – verteilt auf 11 Institutionen – letztlich fast die Hälfte (270) irgendwo angenommen wurde (einige mehrfach). Interessant sind bei den «Cantonales» die Konzepte und Auffassungen. Sehr kultiviert z.B. die Schau in Thun unter dem Thema «fliessend», stark auf unkonventionelle Arbeiten setzend das Kunsthaus Biel, herrlich «schräg» die Version in einer Fabrikhalle in St. Ursanne usw.

Wie im Vormonat mit Aarau und Olten (resp. Solothurn), veröffentliche ich im Folgenden eine Fotosequenz mit Werken, die mir aufgefallen sind (man beachte die ausführlichen Beschriftungen auf der zweiten Ebene). Anmerkung: Die «Regionale» (BS/D) habe ich nicht gesehen.

Cantonales Bern-Jura:

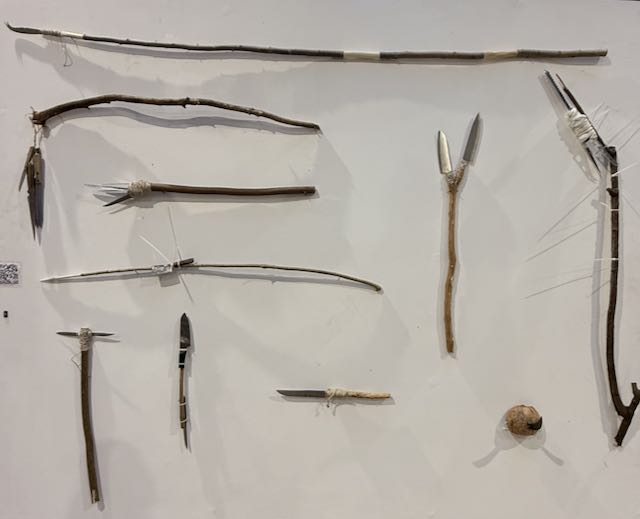

BETH DILLON (*1987 Sydney/AU – Biel/Bienne) beschäftigt sich stark mit dem Thema Mutterschaft, die ihr zuweilen über den Kopf wächst. Das Video-Objekt ist steht einer Staffelei gleich im Raum und ist mit zwei Plüsch-Wölfen (Anspielung an Rom) vernetzt (Kunsthalle Bern). „Jagdwaffen“ nennt Colin Bottinelli (*1994) die Komposition mit Pfeilen, Spitzen „Messern“ u.a. m. ; er hinterfrägt damit die eigenen Kindheit, als er und seine Freunde aus allem, was sie fanden Waffen bastelten („La Nef“/St. Ursanne). Johanna Dobrusskin (*1996) zeigt in Thun eine Hommage an die „Wassernuss“, eine gefährdete, einjährige (im Original grüne) Wasserpflanze, deren Blätter mit Luft gefüllt sind und so auf der Wasseroberfläche (Teichen vor allem) schwimmen.

Cantonales Bern-Jura:

Die Objekt- und Performance-Künstlerin Ernestyma Orlowska (*1987 Stettin/PL – lebt in Bern) zeigt in der Salle Poma des Kunsthaus Biel mehrere, bedrohlich wirkende „Body Mutants“ aus verschiedenen Materialien. – Die zu meinem Erstaunen meist gezeigte Künstlerin der Cantonales Bern-Jura 2025 ist Marietta Schenk (*1985 in Huttwil), die in Biel den Prix Kunstverein erhielt, in Thun (Bild) mit einer Reihe von Hängeobjekten („Who is afraid of getting old“) und in Langenthal mit mehreren Glas-Abfallkübeln vertreten ist. Kraftvoll und überzeugend erlebte ich die „Bestia“ von Caroline Singeisen (*1977 Burgdorf – lebt in Bern) in Moutier.

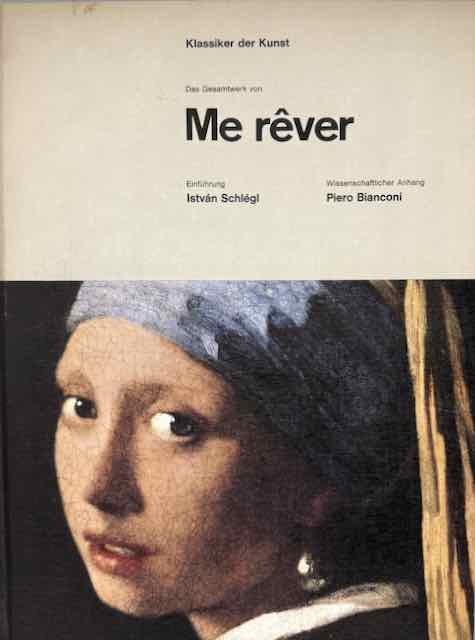

Zentral! – Kunstmuseum Luzern

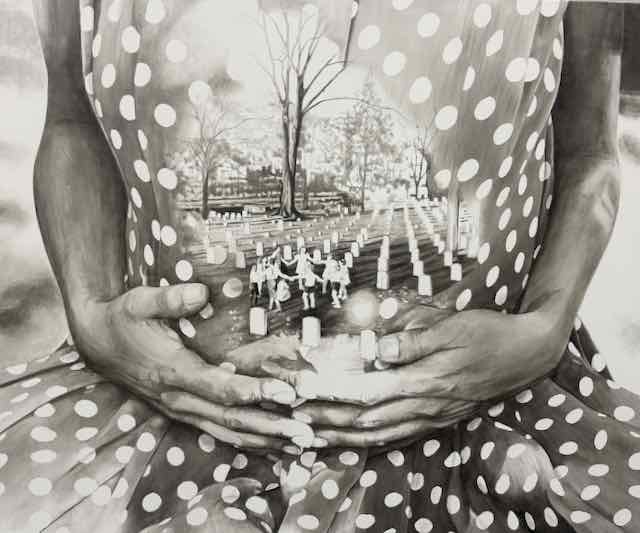

In Bann gezogen haben mich in Luzern u.a. die Acryl-Tusche-Zeichnungen von Irene Bisang (*1981 Luzern). Die Assoziation Julia Steiner täuscht, die Neo Rauch-Schülerin schafft eher unheimliche, metaphorische Szenerien; in „Womb“ (Gebärmutter) sehen wir im Zentrum ein Gräberfeld sowie tanzende Kinder. Ki ist ein allgegenwärtiges Thema; originell fand ich die ausgesprochen bildliche Interpretation im Ölbild „KI frisst die Menschheit“ von Miranda Fierz (*1987/ Luzern). Ein Kunst-Quiz präsentiert Guy Markowitsch (Guy nicht Rémy!), Dozent für Theorie an der Hochschule Luzern, auf einem Regal stehen klassiche Kunstgeschichte-Hefte mit veränderten Namen wie „Me rêver“ – unschwer zu erraten bei diesen Ohrringen! – Aber andere sind ganz schön knifflig und entfachten die Lust der Ankaufskommissionen.

Felix Valloton Lausanne

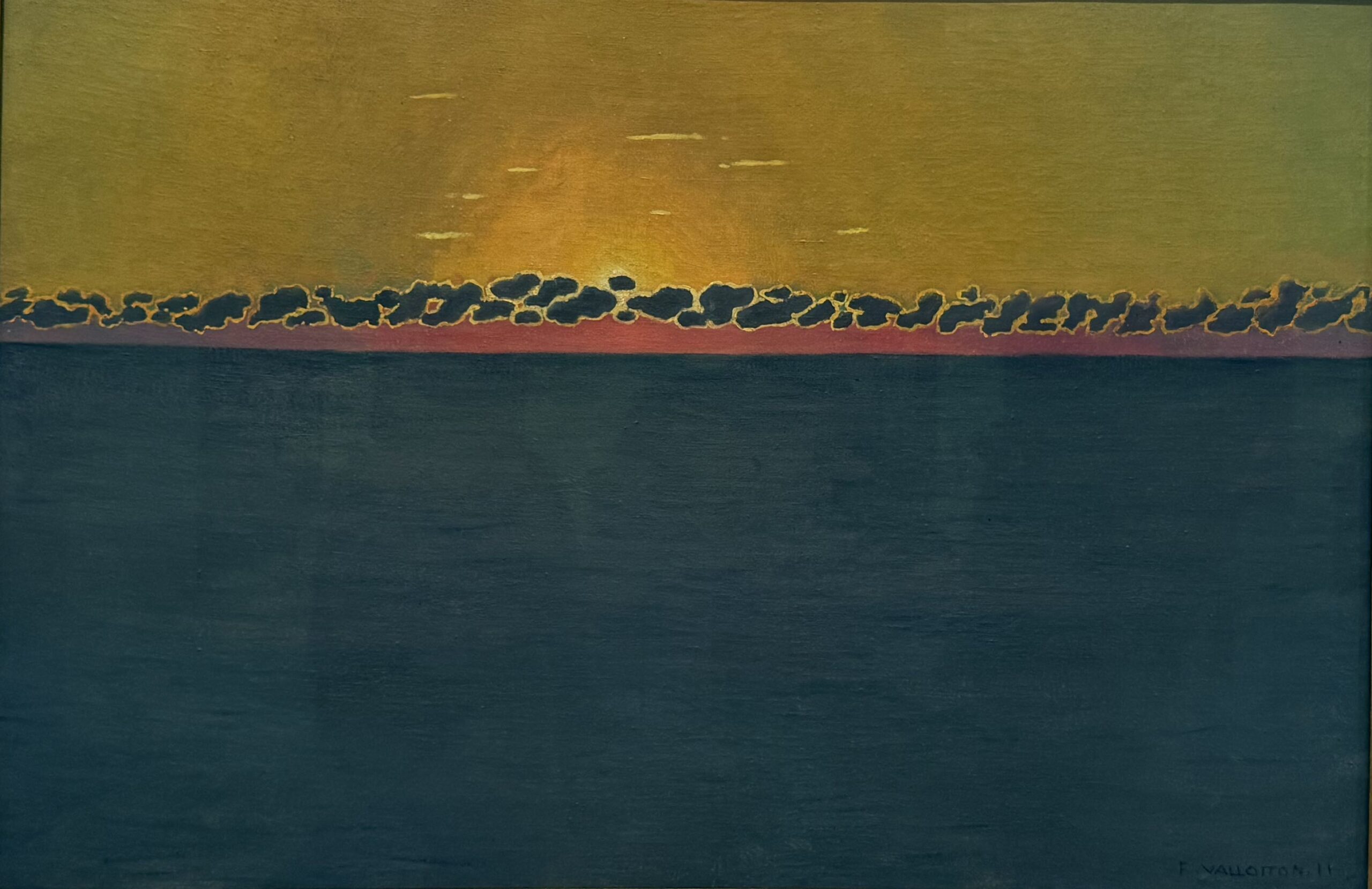

Die Ausstellung von Felix Valloton in Lausanne war für mich eigentlich nicht auf der Prioritäten-Liste zuoberst. Erstens habe ich im Laufe langer Jahre viele Werke von Valloton gesehen, andererseits lösen seine Frauenakte, die meinem Empfinden nach aus einer psychischen Angstvorstellung heraus entstanden, bei mir bei jedem Anblick Antireflexe aus, welche die stimmigen Sonnenuntergänge nicht wettzumachen vermögen.

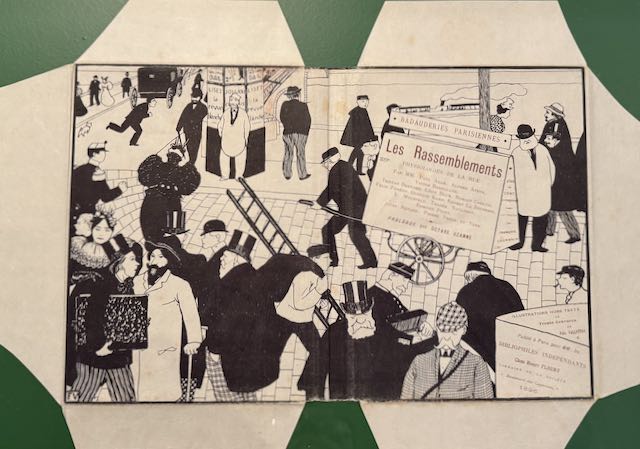

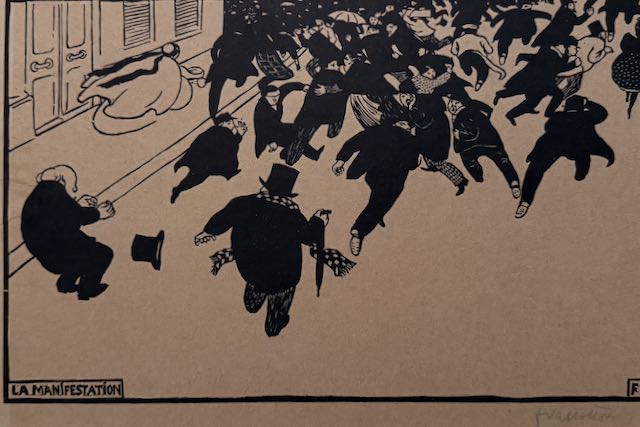

Als die grösste Retrospektive aller Zeiten, wurde sie angekündigt und beworben. Richtig, aber die Essenz liegt nicht beim malerischen Spätwerk, sondern bei der enormen Zahl von Druckgrafiken (meist Holzschnitte), die er im Paris der letzten 19Jh.-Jahre für verschiedenste Zeitungen/Zeitschriften/Magazine mit grösstmöglicher Eigenständigkeit bezüglich der vorgegebenen Themen veröffentlichen konnte. Er war so bebliebt und gefragt, dass man den Eindruck hat, nichts sei in diesem Paris der Jahrhundertwende mehr möglich gewesen ohne seinen kritisch-humorvollen Blick. Ein Highlight sind z.B. die Illustrationen, die er 1896 für das bibliophile Projekt «Les Rassemblements» schuf. Menschenan-sammlungen in Paris’s Strassen sollte er visualisieren. Mit welch scharfen Beobachtungen er hier die « Physiologies de la rue» in Paris einfängt, hier und anderswo auch sozialkritische – letztlich anarchistischen – Momente einschleust, ist grossartig. Seine Ironie ist fein, aber nichstdestotrotz prägnant.

Als die grösste Retrospektive aller Zeiten, wurde sie angekündigt und beworben. Richtig, aber die Essenz liegt nicht beim malerischen Spätwerk, sondern bei der enormen Zahl von Druckgrafiken (meist Holzschnitte), die er im Paris der letzten 19Jh.-Jahre für verschiedenste Zeitungen/Zeitschriften/Magazine mit grösstmöglicher Eigenständigkeit bezüglich der vorgegebenen Themen veröffentlichen konnte. Er war so bebliebt und gefragt, dass man den Eindruck hat, nichts sei in diesem Paris der Jahrhundertwende mehr möglich gewesen ohne seinen kritisch-humorvollen Blick. Ein Highlight sind z.B. die Illustrationen, die er 1896 für das bibliophile Projekt «Les Rassemblements» schuf. Menschenan-sammlungen in Paris’s Strassen sollte er visualisieren. Mit welch scharfen Beobachtungen er hier die « Physiologies de la rue» in Paris einfängt, hier und anderswo auch sozialkritische – letztlich anarchistischen – Momente einschleust, ist grossartig. Seine Ironie ist fein, aber nichstdestotrotz prägnant.

Auch wenn wir ohne vertiefte Auseinandersetzung nicht alle Allusionen begreifen, wegen diesem frühen – auch für die heutige Zeit hoch aktuellen – Werk Vallotons lohnt sich die Reise nach Lausanne allemal.

Auch wenn wir ohne vertiefte Auseinandersetzung nicht alle Allusionen begreifen, wegen diesem frühen – auch für die heutige Zeit hoch aktuellen – Werk Vallotons lohnt sich die Reise nach Lausanne allemal.

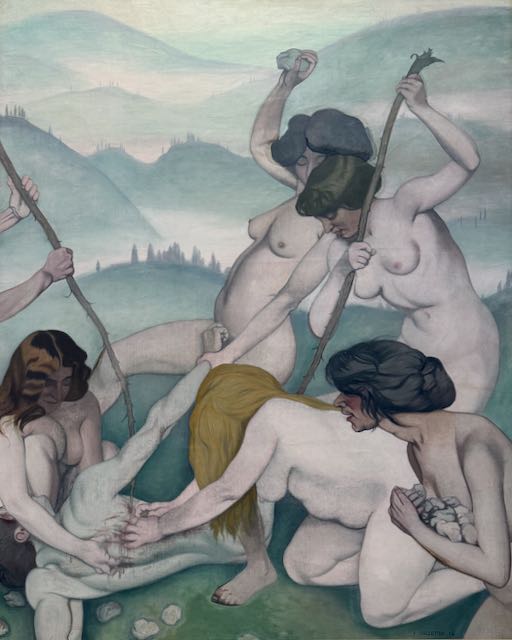

Valloton war sehr früh nach Paris gekommen – schon mit 16 (1881) treibt ihn der Ehrgeiz von Lausanne nach Paris, um ein berühmter Maler zu werden. Anfänglich tritt er denn auch als Maler in Erscheinung und freundet sich mit der Künstlergruppe der Nabis an, die einen symbolistischen und dekorativen Stil suchen. (Bild) Bis er dann den Holzschnitt entdeckt und der Erfolg seiner durchwegs kleinformatigen «Erzählungen» ihn kaum mehr atmen lassen.

kaum mehr atmen lassen.

Dass er gleichsam auf dem Zenit seines Erfolges, die «Reissleine» zieht und sich ab ca. 1900 wieder grossmehrheitlich der Malerei widmet – anfänglich im Stil der Nabis dann immer mehr einer idealisierten Vision des weiblichen Körpers, aber auch der Landschaft – ist erstaunlich, begründet aber letztlich seinen Ruhm bis in die heutige Zeit. Dass man in einem Schweizer Museum Schlange stehen muss, um in die Räume eingelassen zu werden, wie aktuell in Lausanne, ist wahrlich selten (noch bis 15. Februar).

Lynne Gbodjrou Kouassi Zürich

Lynne Gbodjrou Kouassi Zürich

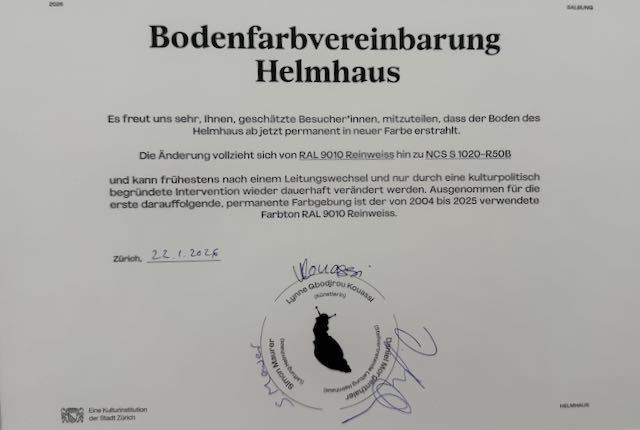

Kürzlich hatte ich in Zürich ein unerwartetes Zeitfenster und landete am Tag nach der Vernissage unvorbereitet in der Ausstellung von Lynne Gbodjrou Kouassi im Helmhaus und kam begeistert wieder heraus. So viel Präzision bis ins kleinste Detail habe ich selten erlebt. In einem weitgefassten Sinn würde ich die Ausstellung/Inszenierung in das aktuelle «Care»-Thema einordnen – im Sinne von dem Menschen dienend, ihn sanft begleitend. Beworben wird die Ausstellung mit der Neueinfärbung des von vielen «gehassten» blendend-weissen Bodens von RAL 9010 zu NCS S 1020-R50B (Lila). Dies wird nicht einfach nur im Saaltext kommuniziert, sondern fein säuberlich und mitsamt Konditionen in einem Vertrag (mit einer Schnecke als Logo) festgehalten.  Es ist dies ein Beispiel für Lynne Kouassis Sorgfalt und Transparenz. Auch die Texte in «einfacher Sprache» zielen nicht einfach auf die Integration von Menschen mit Migrations-Hintergrund, wie man vermuten könnte (die 1991 geborene Künstlerin hat eine Schweizer Mutter und einen in der Elfenbeinküste lebenden Vater, studierte am Goldsmith College in London und der ZHdK in Zürich). Die «leichte Sprache» ist vielmehr eine bis an die Basis praktizierte Genauigkeit. Dass dies nicht «ungebildet» meint, ist den drei lustvoll gestrickten (gehäkelten?) Nanas zu verdanken, in die sich kuscheln kann wer will und dabei den Katalog zur Ausstellung und/oder Bücher zu Pilzen, zu den Farben mikroskopischer Pflanzen, Mineralien u.a.m. konsultieren. Aus dieser Studienrichtung stammt z.B. das Lila des Bodens, das – hält man in einer nicht «möblierten»

Es ist dies ein Beispiel für Lynne Kouassis Sorgfalt und Transparenz. Auch die Texte in «einfacher Sprache» zielen nicht einfach auf die Integration von Menschen mit Migrations-Hintergrund, wie man vermuten könnte (die 1991 geborene Künstlerin hat eine Schweizer Mutter und einen in der Elfenbeinküste lebenden Vater, studierte am Goldsmith College in London und der ZHdK in Zürich). Die «leichte Sprache» ist vielmehr eine bis an die Basis praktizierte Genauigkeit. Dass dies nicht «ungebildet» meint, ist den drei lustvoll gestrickten (gehäkelten?) Nanas zu verdanken, in die sich kuscheln kann wer will und dabei den Katalog zur Ausstellung und/oder Bücher zu Pilzen, zu den Farben mikroskopischer Pflanzen, Mineralien u.a.m. konsultieren. Aus dieser Studienrichtung stammt z.B. das Lila des Bodens, das – hält man in einer nicht «möblierten»

Ecke kurz den Atem an – einen leicht vibrierenden, sphärischen Eindruck vermittelt.

Ecke kurz den Atem an – einen leicht vibrierenden, sphärischen Eindruck vermittelt.

Im langgezogene Raum im oberen Stock hängen in der Diagonale leichte, fast durchscheinende, bodenlange Kleidungsstücke in Gelbtönen mit der Aufschrift «w.hole» und einem Kragen mit zwei kleinen aufgestickten Spritzkannen, die zusammen ein Herz bilden. Darunter die vom Kurator Daniel Morgenthaler im Auftrag der Künstlerin ausgewählten Schlarpen. Zusammen mit dem Porträt kouassis in eben diesem Outfit wird das eingangs erwähnte «Care»-Thema sichtbar: «Schaut zueinander». Was w.hole genau heisst, habe ich zwar nicht herausgefunden, auch nicht mit der auf der Anschrift zusätzlich genannten «milk», aber der leise Sound, eine 30minütige Tonaufnahme vom Familienbett, spricht Bände.

Nicht übersehen sollte man freilich das aus Seiden-Carrés zusammengesetzte Performance-Tuch, das im Nebenraum am Boden drapiert ist und den Kontext weitet, u.a. auch das Wort «Resist» enthält.

Franz Grossert Y Cañameras Sursee

Meiner Überzeugung folgend, dass abseits der grossen Museen Spannendes und vor allem auch kreativ Inszeniertes stattfindet, gilt das letzte Kapitel dieses Newsletters Franz Grossert (1936 – 2009) im Sankturbanhof in Sursee (bis 1. März). Franz Grossert (Bruder des bekannten Bildhauers Michael Grossert ), der sich der Mutterlinie folgend Y Cañameras nannte, war eine schillernde Persönlichkeit. Ursprünglich war er Architekt, dann Kunstgeschichte-Student bis er in den 1960er-Jahren beschloss Künstler zu werden, «Maler, Keramiker, Zeichner, Schreiber, Finder und Nachdenker» wie er in einem Schriftbild festhält. Lebensmittelpunkt war Zürich, wo damals neue Lebensvisionen entstanden, die Fantasie (Utopie) zwischen Surrealismus und Pop Art die Kunst stilistisch beflügelte. Man denke an Friedrich Kuhn, Alex Sadkowsky u.a.m. In diesem Umfeld fand Grossert die künstlerische Sprache, die er lebenslang beibehielt. «Auf der Suche nach Freude sind meine Bilder farbig strahlend, fruchtig», schreibt er.

Meiner Überzeugung folgend, dass abseits der grossen Museen Spannendes und vor allem auch kreativ Inszeniertes stattfindet, gilt das letzte Kapitel dieses Newsletters Franz Grossert (1936 – 2009) im Sankturbanhof in Sursee (bis 1. März). Franz Grossert (Bruder des bekannten Bildhauers Michael Grossert ), der sich der Mutterlinie folgend Y Cañameras nannte, war eine schillernde Persönlichkeit. Ursprünglich war er Architekt, dann Kunstgeschichte-Student bis er in den 1960er-Jahren beschloss Künstler zu werden, «Maler, Keramiker, Zeichner, Schreiber, Finder und Nachdenker» wie er in einem Schriftbild festhält. Lebensmittelpunkt war Zürich, wo damals neue Lebensvisionen entstanden, die Fantasie (Utopie) zwischen Surrealismus und Pop Art die Kunst stilistisch beflügelte. Man denke an Friedrich Kuhn, Alex Sadkowsky u.a.m. In diesem Umfeld fand Grossert die künstlerische Sprache, die er lebenslang beibehielt. «Auf der Suche nach Freude sind meine Bilder farbig strahlend, fruchtig», schreibt er.

1976 folgte er dem Ruf seiner Mutter, kehrte nach Sursee zurück, führte fortan die Spirituosenhandlung der Familie, blieb aber gleichzeitig als Künstler im beschriebenen Sinn tätig. Seine Vorstellung der Welt wird «animistisch» – er nennt es «Animalismus», d.h. alles lebt, wird zum Gesprächspartner. Das Fliegen ist dabei enorm wichtig, weil es die Schwerkraft der materiellen Welt aufhebt. Eines Tages glaubt er selbst fliegen zu können… die letzten 18 Jahre seines Lebens verbrachte Franz Grossert in der Folge in einem Alters- und Pflegeheim. Nach seinem Tod werden seine Werke teils versteigert, gehen im Übrigen samt Dokumentationen an die Gemeinde Sursee.

1976 folgte er dem Ruf seiner Mutter, kehrte nach Sursee zurück, führte fortan die Spirituosenhandlung der Familie, blieb aber gleichzeitig als Künstler im beschriebenen Sinn tätig. Seine Vorstellung der Welt wird «animistisch» – er nennt es «Animalismus», d.h. alles lebt, wird zum Gesprächspartner. Das Fliegen ist dabei enorm wichtig, weil es die Schwerkraft der materiellen Welt aufhebt. Eines Tages glaubt er selbst fliegen zu können… die letzten 18 Jahre seines Lebens verbrachte Franz Grossert in der Folge in einem Alters- und Pflegeheim. Nach seinem Tod werden seine Werke teils versteigert, gehen im Übrigen samt Dokumentationen an die Gemeinde Sursee.

Nun – 16 Jahre später und da die Erinnerung an die Person teilweise verblasst ist – erhält Michael Sutter – bis vor kurzem Leiter der Kunsthalle Luzern – den Auftrag den Nachlass von Franz Grossert Y Cañameras neu zu sichten, das Künstlerische herauszufiltern und im barocken St. Urbanhof-Museum zu zeigen. Er tut dies unkonventionell und ideenreich. Die Ausstellung ist wohl für die meisten Auswärtigen eine Überraschung. Ich jedenfalls hatte, obwohl ich Michael Grossert persönlich gut kannte, nie Kenntnis davon, dass sein Bruder ebenfalls bildnerisch tätig war und formal nicht einmal so weit weg von ihm – zackiger ja, aber der Pop Art-Einfluss ist hier wie dort sichtbar. Sutter zeigt Grossert nicht chronologisch – würde ja auch nicht zu Cañameras passen – sondern themenbezogen – auch mit Rückblenden bis in die 1960er-Jahre. Dabei lässt er die Werke mit den Räumen, den Korridoren und dem Museum interagieren. Da gibt es auch einen kurzen Film, in dem Grossert das Fliegen zu üben scheint. Dann aber – gänzlich konträr – die knallgelben und roten Keramik-Skulpturen in der u.a. den Hinterglasbildern von Anna Barbara Abesch (18. Jh.) gewidmeten Grossvitrine. Ein provokanter in dunkelroten Samt gebetteter Kontrast, der freilich über den Glauben an ein beseeltes Universum auch Verbindungen zeigt

Nun – 16 Jahre später und da die Erinnerung an die Person teilweise verblasst ist – erhält Michael Sutter – bis vor kurzem Leiter der Kunsthalle Luzern – den Auftrag den Nachlass von Franz Grossert Y Cañameras neu zu sichten, das Künstlerische herauszufiltern und im barocken St. Urbanhof-Museum zu zeigen. Er tut dies unkonventionell und ideenreich. Die Ausstellung ist wohl für die meisten Auswärtigen eine Überraschung. Ich jedenfalls hatte, obwohl ich Michael Grossert persönlich gut kannte, nie Kenntnis davon, dass sein Bruder ebenfalls bildnerisch tätig war und formal nicht einmal so weit weg von ihm – zackiger ja, aber der Pop Art-Einfluss ist hier wie dort sichtbar. Sutter zeigt Grossert nicht chronologisch – würde ja auch nicht zu Cañameras passen – sondern themenbezogen – auch mit Rückblenden bis in die 1960er-Jahre. Dabei lässt er die Werke mit den Räumen, den Korridoren und dem Museum interagieren. Da gibt es auch einen kurzen Film, in dem Grossert das Fliegen zu üben scheint. Dann aber – gänzlich konträr – die knallgelben und roten Keramik-Skulpturen in der u.a. den Hinterglasbildern von Anna Barbara Abesch (18. Jh.) gewidmeten Grossvitrine. Ein provokanter in dunkelroten Samt gebetteter Kontrast, der freilich über den Glauben an ein beseeltes Universum auch Verbindungen zeigt

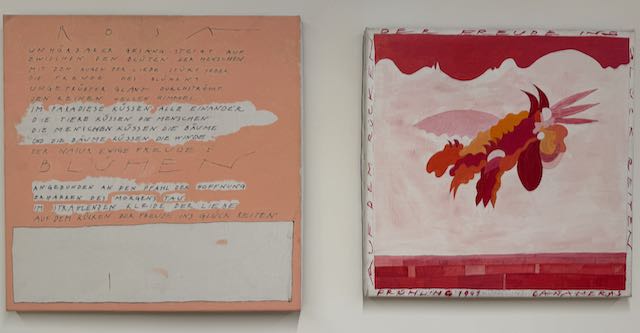

Am meisten beeindruckt hat mich aber die Kombination poetischer Texte mit dazugehörenden Bildern, wie z.B. die «Figuration des Frühlings» von 1991 (!): «BLÜHEN/ange-bunden an den Pfahl der Hoffnung/erharren des Morgens Tau/ im strahlenden Kleide der Liebe auf dem Rücken der Freude ins Glück reiten» und dazu ein Flügel-Krabben-Tier-Vogel, der witzig-heiter-hoffnungsvoll von links nach rechts die luftige Sphäre erkundet.

Die Ausstellung zeigte mir einmal mehr wie nicht nur grosse Namen und Museen Kunsterlebnisse bieten, sondern immer auch wieder in der Geschichte unsichtbar Verstecktes; darüber freue ich mich jedes Mal.

Anmerkung: 2017 kaufte der Architekt Franz Amberg das ehemalige Haus von Franz Grossert am Herrenrain und erwarb bei der ortsansässigen «kunstverkauf.ch» die verfügbaren Bilder Cañameras, die damit nun wieder «zuhause» sind.

Fotos: azw