Facebook Kommentare von azw 2020

- Februar 2020

Lee Krasner. Ich wundere mich: Das Zentrum Paul Klee zeigt zur Zeit eine Retrospektive Lee Krasner (1908-1984). Toll. Aber warum um alles in der Welt weist man im Klee nicht darauf hin, dass das Kunstmuseum Bern 1989 (!) in einer der legendären Paar-Ausstellungen (kuratiert von Sandor Kuthy) Pollock und Krasner in einer bedeutenden Werkschau zeigte? Und dabei unmissverständlich auf die Bedeutung Krasners hinwies. Der Artikel, den ich damals schrieb und der dies gleichsam beweist, ist in der Version der Solothurner Zeitung, auf meiner Website. Direktlink: https://annelisezwez.ch/…/Lee-Krasner-Jackson-Pollock-Künst…

Lee Krasner. Ich wundere mich: Das Zentrum Paul Klee zeigt zur Zeit eine Retrospektive Lee Krasner (1908-1984). Toll. Aber warum um alles in der Welt weist man im Klee nicht darauf hin, dass das Kunstmuseum Bern 1989 (!) in einer der legendären Paar-Ausstellungen (kuratiert von Sandor Kuthy) Pollock und Krasner in einer bedeutenden Werkschau zeigte? Und dabei unmissverständlich auf die Bedeutung Krasners hinwies. Der Artikel, den ich damals schrieb und der dies gleichsam beweist, ist in der Version der Solothurner Zeitung, auf meiner Website. Direktlink: https://annelisezwez.ch/…/Lee-Krasner-Jackson-Pollock-Künst…

Als im Berner Museumsmagazin 2/2019 ein erster Text der Kuratorin, Aleksandra Zdravkovic, zur gestern eröffneten Ausstellung erschien, habe ich ihr geschrieben und sie darauf hingewiesen. Keine Antwort. Und auch jetzt in der Ankündigung: Wir zeigen erstmals im Überblick: Lee Krasner. Überblick stimmt – 1989 lag der Fokus bei der Zeit 1942-1956 – aber mir ist schleierhaft, warum Bern seine eigene Pionierleistung zu Krasner unter den Tisch wischt. Ich jedenfalls habe jene Ausstellung vor 31 Jahren (oh, mon Dieu!) in bleibender Erinnerung!

- Februar 2020

Die Ausstellung „Symbiotic seeing“ von Olafur Eliasson im Kunsthaus Zürich gilt aktuell als Must. Die technisch aufwändigen Ausstellungen des in Berlin lebenden isländisch-dänische Künstlers und Umwelt-Botschafters der Unesco erreichen, wo auch immer sie stattfinden, höchste Besucherzahlen. Kritische Worte sind da kaum mehr erlaubt.

Mein Dilemma: Die These Eliassons’ der Mensch müsse seine Perspektive ändern, die Grenze zwischen Mensch und Natur neu definieren gefällt mir, da sie Natur und Technik nicht in schwarz-weisser Manier trennt, sondern unter dem Stichwort der Kooperation neu denkt.

Aber: Vermittelt die perspektivische Farb/Licht-Installation in Saal 1, die auf Körperwärme reagierende und von einem technoiden Sound aufgeladene, geruchsschwangere „Ursuppe“ über den Köpfen des Publikums im Bührlesaal… vermittelt die das Aussen samt den Besuchenden interaktiv spiegelnden Halbrundgläser in Saal 3 und der Labor-Raum („Body as Brain“) mit Modell-Konstruktionen möglicher Blickfelder den erwünschten Erkenntnis-Schub?

Paradox: Gerade in der Schweiz klagen wir oft über allzu konzeptuelle Ausstellungen, die fast mehr aus Text als aus sinnlich-bildnerischer Gestaltung bestehen. Und jetzt kommt einer und präsentiert uns einzig Erfahrungsfelder, ohne Erklärungen. Und löst so – zumindest bei mir – wiederum ein Manko aus, denn von einer magischen Wirkung der einzelnen Räume resp. Installationen kann ich beim besten Willen nicht sprechen.

Gewiss: Das Alphabeth im Korridor vermittelt die Hintergrund-Recherchen des Künstlers und diese seien auch nicht angezweifelt. Aber die beim Ausgang platzierte Audio-Installation für den Bührlesaal (ein von einem Roboter-Arm bespieltes Cello) wirkt visuell so déjà-vu, dass auch da wieder Fragezeichen aufkommen.

Die für ihre träfen Bemerkungen bekannte Zürcher Kulturrezensentin Daniele Muscionico fragt in ihrem Text in der NZZ in einem Zwischentitel „Kunst für die Krabbelgruppe?“ – Vermutlich ist es genau das, was auch mich umtreibt: Geht vor lauter Wunsch, auch ein nicht kunstgewohntes Publikum zu „verführen“ letztlich die Intelligenz der Arbeiten verloren? Das ist jetzt wahrscheinlich eine ketzerische Frage, aber ich lasse sie auf der Ebene von Facebook jetzt einfach mal stehen.

- März 2020

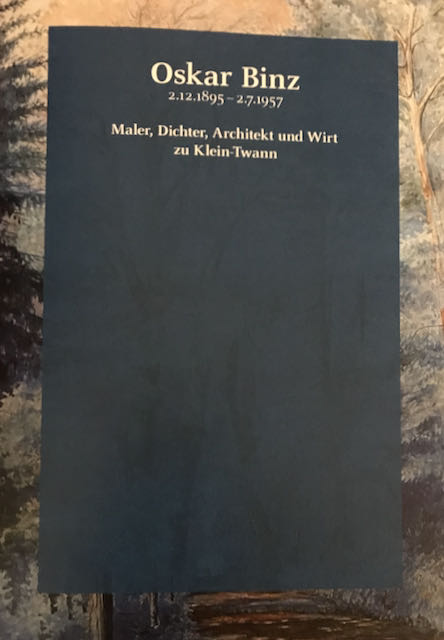

Seit Monaten arbeite ich an einer Ausstellung für den Maler Oskar Binz (*1895 Solothurn † 1957 Klein-Twann), dessen umfangreiches, malerisches Oeuvre (primär Aquarelle) nie aufgearbeitet wurde. Bis jetzt…. Vernissage ist am 16. Mai im Museum in Ligerz. Jetzt geht es Stück um Stück in die Realisierungsphase. Ein Grund, Euch ab und zu vom einen und anderem zu erzählen, z.B. von seiner Verehrung für Leonardo da Vinci.

Seit Monaten arbeite ich an einer Ausstellung für den Maler Oskar Binz (*1895 Solothurn † 1957 Klein-Twann), dessen umfangreiches, malerisches Oeuvre (primär Aquarelle) nie aufgearbeitet wurde. Bis jetzt…. Vernissage ist am 16. Mai im Museum in Ligerz. Jetzt geht es Stück um Stück in die Realisierungsphase. Ein Grund, Euch ab und zu vom einen und anderem zu erzählen, z.B. von seiner Verehrung für Leonardo da Vinci.

Binz schrieb in den 1920ern sein theoretisches Opus Magnum, eine Abhandlung zur Perspektive (er war ausbildungsmässig Architekt!). Darin entwickelt er (vereinfacht) die Theorie, dass das was das Auge sieht, die Erscheinung der Welt ist, dass aber jeder Perspektive-Wechsel neue Erkenntnisse mit sich bringe.

Leonardo respektive die Mona Lisa und die Bedeutung der Perspektive kombiniert, führte 1927 zu dieser Zeichnung: Die Mona Lisa im Profil! – Wie die zweite Abbildung aus derselben Zeitepoche zeigt, war er ansonsten ein Landschafts- ,ein Bielerseemaler, suchte als solcher aber ein Leben lang immer neue Standorte. So viel für heute.

März 2020

Es ist zuweilen eigenartig welche Ausstellungen einem umtreiben….meist jene, zu denen man – vielleicht unerwartet – nicht auf Anhieb den Zugang findet. Ging mir so bei der gross angelegten Retrospektive von Gilbert&George im Löwenbräu in Zürich. Ich ging unvorbereitet hin,

dachte, die kenne ich ja….so markant und unverwechselbar sind ihre „living scuptures“ in Form collageartiger Foto-Prints in schwarzem Raster seit Jahrzehnten. Doch dann kam mir die Ausstellung unglaublich unpersönlich vor. Wie eine Aneinanderreihung von Plakatwänden. Ich schaute zwar, las die Texte, aber spürte nichts. Vielleicht zum Teil weil die Präsentation wider erwarten sehr schriftbetont ist und damit auch „very english“. – Als erstes schaute ich nach, was ich denn 1992 zur ersten Ausstellung von G & G in der Kunsthalle Zürich geschrieben habe. Vieles zu diesem „Männerpaar als Doppel-Ich“ ist immer noch gültig, ausser dass sie nicht mehr um die 50, sondern gegen 80 Jahre alt sind und vor allem, dass der Photoshop-Look der neueren Arbeiten sie in Konkurrenz zur Bild-Maschinerie unserer Zeit rückt, was – zumindest bei mir – a priori Abwehrmechanismen auslöst. Dann bin ich auf Youtube und stiess sogleich auf die hervorragende „Introduktion“, die 2019 für die erste Station der „Great Exhibition“ in Schweden gemacht wurde, ein filmisches Interview mit G&G, in dem sie vieles sagen, was bekannt ist, aber eben doch aus heutiger Sicht (Hans Ulrich Obrist/Daniel Birnbaum). Und vor allem sieht man die beiden auch in ihrem Atelier, spürt – für mich neu – wie sie arbeiten, wie sie keine Marionetten eines Grafikbüros sind, sondern selbst an grossformatigen Bildschirmen sitzen und komponieren. Auch der Blick in die Küche ihres Wohn-Ateliers, in dem man einzig Tee-Wasser kochen kann, ist köstlich und lässt einem wirklich glauben, dass ihr stereotypes Leben mit immer denselben Hemden, Anzügen und Kravatten schlicht der Einfachheit der Organisation des Lebens dient. Und dass wahrscheinlich die Tatsache, dass sich seit den frühen 1990ern nicht mehr Grundlegendes geändert hat an ihrer Kunst (und es auch nicht mehr tun wird) in diese Kategorie gehört.

Man sollte sich diesen Film vor dem Besuch anschauen! – Man muss sich dann nicht im Nachhinein mit der Ausstellung versöhnen! – Interessant ist, dass die Ausstellung wirklich bis ins Jahr 1968 zurückreicht, als die beiden noch junge Kunststudenten waren und um eine damals wirklich neue Auffassung von Skulptur („für etwas anderes hatten wir schlicht kein Geld!“) als „lebendige Skulptur“ im Geist der 68er-Jahre rangen, auch wenn die Produkte dann von Anfang an als Fotoprints erscheinen.

- März 2020

Wer im Aargau in den 1970er/80er-Jahren als Kunstkritikerin tätig war, hat ohne Zweifel mindestens einmal einen Text zu Hans Rudolf Roth (*1942 – nennt sich heute ROJO – lebt in Reinach/AG) verfasst. So auch ich – und nicht nur einen, da er regelmässig in der Galerie Rathausgasse in Lenzburg (der ältesten Privatgalerie ihrer Art in der Schweiz!) ausstellte! Und dies erfolgreich! Seine lasierend gemalten, melancholisch-romantischen Liebeserklärungen an die Seele Spaniens fanden in dem in seinem Kunstverständnis noch sehr konservativen Aargau viel Widerhall und noch heute wird er abseits der Megatrends im Kleinen verehrt.

Wer im Aargau in den 1970er/80er-Jahren als Kunstkritikerin tätig war, hat ohne Zweifel mindestens einmal einen Text zu Hans Rudolf Roth (*1942 – nennt sich heute ROJO – lebt in Reinach/AG) verfasst. So auch ich – und nicht nur einen, da er regelmässig in der Galerie Rathausgasse in Lenzburg (der ältesten Privatgalerie ihrer Art in der Schweiz!) ausstellte! Und dies erfolgreich! Seine lasierend gemalten, melancholisch-romantischen Liebeserklärungen an die Seele Spaniens fanden in dem in seinem Kunstverständnis noch sehr konservativen Aargau viel Widerhall und noch heute wird er abseits der Megatrends im Kleinen verehrt.

Ohne spezielle Absicht meinerseits, fanden die Texte nie auf meine Website. Nachdem ich kürzlich unverhofft auf meine Erinnerungen an ihn angesprochen wurde, habe ich das nun nachgeholt. Zeitzeugnisse.

Bei mir selbst landeten Ende 70er/anfangs 80er-Jahre zwei Bilder – Die „Schöne Spanierin“ (um 1977) und eine typische Sehnsuchtslandschaft in für ihn eine Zeit lang typischen Ocker-Braun-Tönen und der bis heute charakterisierenden, lasierenden Malweise (1981). Manchmal tun Erinnerungen gut! – Wer mehr will – ich habe die Texte auf der Website (www.annelisezwez.ch) unter „Herausgegriffen“ gebündelt.

- März 2020

Gerade noch gerettet. Nach dem Tod meines Grossvaters an den Gestaden des Bielersees (1953), haben seine Pfahlbau-Sammler-Freunde den Ort mit einer Inschrift markiert. Doch eine junge Frau aus Lüscherz ruft mich im Spätherbst 2019 an, um mir zu sagen, der Stein sei von der stetigen Erosion des Ufers bedroht. Ich wusste um den Stein, traute mich aber nicht ihr zu sagen, dass ich ihn nie gesehen habe….

Gerade noch gerettet. Nach dem Tod meines Grossvaters an den Gestaden des Bielersees (1953), haben seine Pfahlbau-Sammler-Freunde den Ort mit einer Inschrift markiert. Doch eine junge Frau aus Lüscherz ruft mich im Spätherbst 2019 an, um mir zu sagen, der Stein sei von der stetigen Erosion des Ufers bedroht. Ich wusste um den Stein, traute mich aber nicht ihr zu sagen, dass ich ihn nie gesehen habe….

Gemeinsam schauten wir die Situation an und jetzt war klar: Allrounder Bruno Kocher aus Gerolfingen soll ihn mit seinem kleinen Bagger hinaufhieven und daselbst neu platzieren.

Zu meiner Freude ist das nun dieser Tage geschehen; mit der Bewilligung der Gemeinde. Mit einer Stahlbürste habe ich den Namen wieder lesbar gemacht. Jetzt muss nur noch eine Metallplakette mit einem QR-Code und Hintergrund-information erstellt werden – eines nach dem andern!

- April 2020

Jetzt wird’s langsam ernst mit der Realisierung der Ausstellung Oskar Binz in Ligerz. Heute traf das Paradestück vor Ort an: „Das Kaninchen“, von dem ich behaupte, es sei das grösste in den 1930er-Jahren in der Schweiz gemalte Aquarell: 150 x 230 Zentimeter an einem Stück. Ausgerechnet von Oskar Binz, der eigentlich bekannt ist für Klein- und Kleinstformate.

Jetzt wird’s langsam ernst mit der Realisierung der Ausstellung Oskar Binz in Ligerz. Heute traf das Paradestück vor Ort an: „Das Kaninchen“, von dem ich behaupte, es sei das grösste in den 1930er-Jahren in der Schweiz gemalte Aquarell: 150 x 230 Zentimeter an einem Stück. Ausgerechnet von Oskar Binz, der eigentlich bekannt ist für Klein- und Kleinstformate.

Wo er nur ein sooo grosses Papier gefunden hat damals? Das Kaninchen muss man fast mit der Lupe suchen! Es ist binzscher Humor, dass das Bild „Das Kaninchen“ heisst und nicht einfach Waldpartie auf der Petersinsel!

Neu hat das auf eine Holzfaserplatte aufgezogene Aquarell jetzt erstmals ein Schutzglas! Dank an die Burgergemeinde Bern.

Es hat in den 85 Jahren seines Lebens auf der Petersinsel einiges erlebt. So wollte mal jemand einen Fleck auswaschen. Auf einem ungeschützten Wasserfarbenbild, oh weh! Denn der Fleck war ausgerechnet über der Signatur…. Darum hat es jetzt da nur noch das O.! Aber summa summarum: Ein tolles, stilistisch für die 1930er-Jahre nicht untypisches Werk, das der Künstler selbst 1938 als eines seiner Hauptwerke bezeichnete. – Die Vernissage vom 16. Mai kann möglicherweise nicht stattfinden, aber die Ausstellung dauert bis 31. Oktober. www.rebbaumuseum.ch

- April 2020

Aus traurigem Anlass habe ich die (erstaunlicherweise) fehlenden Texte zu Markus Raetz auf meine Website geladen und unter „Herausgegriffen“ gebündelt. www.annelisezwez.ch Kennen gelernt habe ich M.R. 1981 anlässlich der von Heiny Widmer (!) kuratierten Ausstellung im Aargauer Kunsthaus. Die erste „Riesen-Mimi“, die man nur von ausserhalb des Hauses als Frauenfigur erfassen konnte, war damals noch echt aufregend. In bleibender Erinnerung habe ich aber auch die noch einen Pop Art-Rucksack tragenden, ornamental multiplizierten Töff-Fahrer. Raetz war damals 40 Jahre alt!

1986 anlässlich der ersten Retrospektive im Zürcher Kunsthaus war ich, meinem Text folgend, begeistert, monierte aber, die kleinen, oft zeichnerischen Werke passten nicht in den Bührlesaal.

1989 kippte meine Wertschätzung dann. Ich fand die erweiterte Kabinett-Ausstellung im Museum für Gegenwartskunst in Basel als zu schulmeisterlich, im Sinn von „stell dich dahin, schau hier durchs Fernglas usw.“

11 Jahre später in Biel, war ich dann wieder Fan – die Installation der metamorphischen Werke in der Salle Poma war schlicht ein Erlebnis, seine ganz auf die Phänomene des Sehens im Wandel unserer Standorte ausgerichteten Werke poésie pure.

Eben engagierte sich Markus Raetz noch für die Erstellung des Werkkataloges des Schweiz. Institutes für Kunstgeschichte….Alexandre Jaquemet, der mit den Werkaufnahmen betraut ist, sagte mir kürzlich (sinngemäss): Für mich ist er der beste Lehrmeister, dem ich je begegnet bin! Sein (unerwarteter?) Sein Tod ist auch da traurige Zäsur.

- Mai 2020

Wir sind knapp an den Corona-Restriktionen vorbeigeschrammt, will heissen wir können die erstmalige Retrospektive des Bielersee-Malers Oskar Binz (1895-1957) im Rebbaumuseum im Hof in Ligerz wie geplant morgen Samstag eröffnen, wenn auch ohne Vernissage und mit den üblichen Corona-Regeln. Immerhin. Darum: Freude!

Wir sind knapp an den Corona-Restriktionen vorbeigeschrammt, will heissen wir können die erstmalige Retrospektive des Bielersee-Malers Oskar Binz (1895-1957) im Rebbaumuseum im Hof in Ligerz wie geplant morgen Samstag eröffnen, wenn auch ohne Vernissage und mit den üblichen Corona-Regeln. Immerhin. Darum: Freude!

Wir geben uns – meinem Credo folgend – sehr Mühe, den Besuchenden möglichst viel über den Maler, der auch Dichter, und Architekt und Inhaber der Wirtschaft zur „Ilge“ in Klein-Twann war, zu vermitteln.

Unsere eigene Begeisterung über die vielen Resultate unserer einjährigen Recherchen schwingt sowohl in der kommentierten Ausstellungsliste mit Kleinstabbildungen von Heidi Lüdi wie in meiner eben aus der Druckerei angekommenen Broschüre zu Leben und Werk (Grafik: Noémi Sandmeier/GFF) mit.

Jetzt warten wir gespannt auf die Reaktionen – es ist ja nicht selten, dass man das eigene Engagement mit dem Interesse des Publikums verwechselt….Nüchternheit ist realistischerweise durchaus gefordert.

- Mai 2020

Rebekka Steiger. Ich muss gestehen, ich habe diesen Lockdown ohne wirkliche Defizite bestens überstanden – war ja auch nicht endlos lang (was, wenn er 6 Monate gedauert hätte?). Aber eines wurde mir doch sehr klar: Das Leben, die Kunst ,die Kultur, alles ist nur wirklich, wenn man das Vis-à-vis spürt, wenn Energie unmittelbar fliesst. Das Internet bietet viel – aber NIE einen Ersatz für das Leben. Das spricht u.a. für die Weiterführung einer aktiven, lebendigen Museumskultur. So bin ich jetzt auch wieder unterwegs. Anatsui in Bern habe ich endlich gesehen und bin beeindruckt – ich hatte bisher die Fülle des Gesamtwerkes nicht realisiert.

Rebekka Steiger. Ich muss gestehen, ich habe diesen Lockdown ohne wirkliche Defizite bestens überstanden – war ja auch nicht endlos lang (was, wenn er 6 Monate gedauert hätte?). Aber eines wurde mir doch sehr klar: Das Leben, die Kunst ,die Kultur, alles ist nur wirklich, wenn man das Vis-à-vis spürt, wenn Energie unmittelbar fliesst. Das Internet bietet viel – aber NIE einen Ersatz für das Leben. Das spricht u.a. für die Weiterführung einer aktiven, lebendigen Museumskultur. So bin ich jetzt auch wieder unterwegs. Anatsui in Bern habe ich endlich gesehen und bin beeindruckt – ich hatte bisher die Fülle des Gesamtwerkes nicht realisiert.

Und gestern sah ich in Grenchen den jüngsten Schweizer Shooting Star, die Werke der 1993 (!) geborenen Rebekka Steiger (lebt in der Schweiz und in China, stellt bei Meile in Luzern und Peking aus). – Zugegeben, ihre meist grossformatige Malerei verströmt Temperament, der Pinsel hat Zugkraft, die „wilde Reiterin“ ist ohne Zweifel sie selbst. Diese „unschweizerische“ Sturm und Drang-Periode muss ihr erstmal jemand nachmachen! Kompliment! – Aber ob das Skizzenhafte auf die Dauer ausreicht, weiss ich noch nicht. Denn wo sie Verdichtung probt, überzeugen mich die Arbeiten weit weniger. Und die Farbgebung scheint mir vielfach reichlich einfach – viele Bilder sind tendenziell monochrom, und zwar direkt ab Farbtube!

Die Arbeiten auf Papier sind zum Teil fast besser, denn der Unterschied zu den Grossformaten ist oft wirklich nur das Format. Ich hoffe auf ein Künstlergespräch (jetzt da solche wieder möglich), das die eingangs erwähnte Energie von den Bildern zur Künstlerin zur Kuratorin zum Publikum spürbar macht und Vertrauen schafft oder eben auch nicht. On verra!

Juli 2020

Greta Brätescu. Siobhan Hapaska. Immer wieder verblüfft mich St.Gallen. Eine Stadt mit Geschichte und Ausstrahlung. Westwärts von Zürich oft zu wenig wahrgenommen. Ein Kunstmuseum mit bedeutenden Ausstellungen. Wenn wir nicht als Provinzmuseum gelten wollen, müssen wir in der ersten Liga spielen, sagte mir Roland Wäspe sinngemäss vor zwei Tagen. Er liess es sich nicht nehmen, mich persönlich durch die Ausstellung der Rumänin Geta Brätescu (1926-2018) zu führen. Grand merci!

Greta Brätescu. Siobhan Hapaska. Immer wieder verblüfft mich St.Gallen. Eine Stadt mit Geschichte und Ausstrahlung. Westwärts von Zürich oft zu wenig wahrgenommen. Ein Kunstmuseum mit bedeutenden Ausstellungen. Wenn wir nicht als Provinzmuseum gelten wollen, müssen wir in der ersten Liga spielen, sagte mir Roland Wäspe sinngemäss vor zwei Tagen. Er liess es sich nicht nehmen, mich persönlich durch die Ausstellung der Rumänin Geta Brätescu (1926-2018) zu führen. Grand merci!

Spätestens seit ihrem One Woman Auftritt an der Biennale Venedig 2017 findet das seit den 70ern nicht etwa im Exil , sondern trotz Ceausescou in Bukarest entstandene fotografische, grafische, zeichnerische Werk internationale Beachtung, nicht zuletzt dank dem finanziellen ( und kommerziellen) Engagement von Hauser &Wirth, was indirekt den Link zur ersten Museumsschau in der Schweiz bildet. Sie zeigt Brätescu repräsentativ, ist aber nicht eine «grosse Kiste». Besonders gefällt mir der unterschwellige Humor, der bei ihr immer wieder durchblitzt, etwa in der Plakataktion von 1974 (!), die als Fotomontage zeigt, wie ein überdimensioniertes Magnet den Leuten die Schlüssel (und mehr) aus den Taschen zieht, was zweifellos so subversiv gemeint ist, wie es sich zeigt! Humor findet sich aber auch in konstruktiv-grafischen Arbeiten und selbst im berührenden Video, das die Hände der 91jährigen zeigt wie sie mit der Rechten einen Filzstift führt und man sie sagen hört, man müsse genau hinschauen, was der Stift tue…. Selbst die Blindzeichnungen «Femei» (1994) wirken lustvoller als die ernsthaften Körperbewusstseins-Arbeiten von Maria Lassnig. Kurator: Lorenz Wiederkehr.

Zwei weitere Einzelausstellungen sind Künstlerinnen gewidmet: «Surrogates» der Aegypterin Iman Issa (*1979) und die Skulpturen/Installationen von Siobhan Hapaska (*1963 in Belfast) in der Lokremise. Die Genderquote ist also mehr als erfüllt, aber dass zusammen mit der Gruppenausstellung «Metamorphosis Overdrive» (total 11 Positionen) nur zwei von in der Schweiz tätigen KünstlerInnen stammen (Ilona Rüegg und Timothée Calame) stellt die Frage, ob diese Balance nicht überdacht werden müsste. Wirklich beeindruckt haben mich primär die für mich neuen Arbeiten von Hapaska. Wie es die Irländerin versteht, strenge, meist konstruktive Skulpturen von respektabler Grösse mit sozialen, politischen, umweltkrischen Themen emotional aufzuladen, ist grossartig. Da ist z.B. eine modernistische Ständerlampe, in deren Innerem ein rotes («ewiges») Licht brennt, das ständig dreht und so unmittelbar die Assoziation akuter «Gefahr» evoziert. Und dann sind da – zentral – drei kleine, von Gurten raumgreifend ausgespannte Olivenbäumchen, die ständig geschüttelt werden, die ihre Blätter verlieren und schliesslich absterben. Das tut weh, bis an die Grenzen und stellt auch die Frage, ob man das darf, aber die Arbeit soll natürlich schmerzen! (Kuratorin: Nadia Veronese).

Ganz anders, konzeptueller, die Arbeiten von Iman Issa, die (meist) antike Skulpturen, Architekturfragmente etc., die sie in Museen und vor Ort fotografierte, in eine persönliche, objekthafte Zeichensprache übersetzte und dann «Surrogates» nennt. Der aegyptische Hintergrund der Künstlerin blitzt durch und formal ist das alles durchaus überzeugend, aber die Arbeiten wirken wie verschleiert in Bezug auf die einstige sinnliche (menschliche) Präsenz an der Basis. (Kuratorin: Nadia Veronese)

Die Ausstellung steht in opulentem Gegensatz zu «Metamorphosis Overdrive», welche unser technologisches Zeitalter ad absurdum führt indem es ihre Formen und Funktionen skulptural verballhornt – skulptural präzise (Ilona Rüegg), zum Kitsch überdreht (Guan Xiao, Diego Perrone) oder schlicht dekonstruiert (Rä di Martino/Film). Dass mir die Ausstellung als Ganzes gefallen hat, kann ich nicht behaupten, aber die einzelnen Positionen und Intentionen kann ich schon nachvollziehen. Zwei für mich positive: Ilona Rüeggs schräg gestellte, durch ein Gitter entrückte, alte Bedienungspulte sind so minimal verändert und trotzdem aufgeladen wie das Werk der Zürcherin als Ganzes. Und dann auch die altes Handwerk zugleich auf den Sockel stellenden wie sinn-entleerenden, an Tore und Boote erinnernden Objekte von Camille Blatrix. (Kurator: Lorenzo Benedetti).

Juli 2020

BEX. Nein, diese Ausstellung kann man nicht online anschauen. Ich meine die Freilichtausstellung in Bex und schreibe auch gleich warum. Vorab: Gratulation an die VeranstalterInnen unter der künstlerischen Leitung von Catherine Bolle, die es gewagt haben, die Organisation der Triennale voranzutreiben, um sie im Juni termingerecht zu eröffnen. Sie ist – wohl coronabedingt – vielleicht etwas regionaler als frühere Ausgaben, aber das macht durchaus Sinn, soll BEX&ARTS doch u.a. Plattform für Westschweizer Kunstschaffende sein. Das Thema heisst dieses Jahr «Industria» – wird aber (wie in früheren Ausgaben) von den KünstlerInnen nicht strikte eingehalten.

BEX. Nein, diese Ausstellung kann man nicht online anschauen. Ich meine die Freilichtausstellung in Bex und schreibe auch gleich warum. Vorab: Gratulation an die VeranstalterInnen unter der künstlerischen Leitung von Catherine Bolle, die es gewagt haben, die Organisation der Triennale voranzutreiben, um sie im Juni termingerecht zu eröffnen. Sie ist – wohl coronabedingt – vielleicht etwas regionaler als frühere Ausgaben, aber das macht durchaus Sinn, soll BEX&ARTS doch u.a. Plattform für Westschweizer Kunstschaffende sein. Das Thema heisst dieses Jahr «Industria» – wird aber (wie in früheren Ausgaben) von den KünstlerInnen nicht strikte eingehalten.

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Altmeister Olivier Estoppey den Vogel abschiesst. Sein «Quartier des fous» bleibt allen Besuchenden mit Garantie in Erinnerung. Nie hätte ich gedacht, dass ein im rechten Winkel zu einem schrägen Hang errichteter Raum unser Hirn so sehr aus den Fugen geraten lässt, dass wir im Nu Schwindel empfinden, uns wie im Wind dagegen stemmen und «verängstigt» an den Wänden halten. Wir kraxeln, torkeln und lachen zugleich. Die Zementfiguren à la façon d’Estoppey krümmen sich derweil in ihrer eigenen, verrückten Welt. Leider ist ihr Kichern ob unserem jämmerlichen Verhalten nicht hörbar.

Bex gehört zu den traditionsreichsten Freilichtausstellungen in der Schweiz; die erste fand in den frühen 1980ern statt! Entsprechend schwierig ist es, diesem Genre wirklich Überraschendes hinzuzufügen. Unter diesem Aspekt haben mir die «Cabeza de Hongo» von Daniel Zea (*1976) gut gefallen: In eine der wunderbaren Baum-«Kapellen» des Szilassy-Parks gehängte «Cymbales» mit speziell für den Ort komponierter, elektroakustischer Musik. Gefallen darum, weil es dem Genfer Musiker mit kolumbianischen Wurzeln gelingt eine Atmosphäre zu evozieren, die hören und sehen und empfinden gleichermassen anspricht.

Bex gehört zu den traditionsreichsten Freilichtausstellungen in der Schweiz; die erste fand in den frühen 1980ern statt! Entsprechend schwierig ist es, diesem Genre wirklich Überraschendes hinzuzufügen. Unter diesem Aspekt haben mir die «Cabeza de Hongo» von Daniel Zea (*1976) gut gefallen: In eine der wunderbaren Baum-«Kapellen» des Szilassy-Parks gehängte «Cymbales» mit speziell für den Ort komponierter, elektroakustischer Musik. Gefallen darum, weil es dem Genfer Musiker mit kolumbianischen Wurzeln gelingt eine Atmosphäre zu evozieren, die hören und sehen und empfinden gleichermassen anspricht.

Akustisches ganz anderer Art komprimiert der aus Klang-Wellen konstruierte «Flügel» von Andrea Wolfensberger; hier überzeugt das Konzept der Umsetzung verbunden mit einer naturnahen und zugleich industriell gefertigten Skulptur.

Im Bistro haben wir «Medaillen» verteilt. Klar, dass meine 18jährige Enkelin die goldige den märchenhaften, roten Epoxy-Kleidskulpturen (Anja Luithle) vergab, die da in den Lüften respektive über dem Grund schwebten. Eine Performance war da (fast) schon Pflicht. Eine Medaille erhielt neben den obgenannten auch der vibrierende Lichtraum («LUMEN») von Anne Blanchet (Genf), gefertigt aus flatternden, gelben Bändern.

Eine sehr schöne Idee fand ich auch den «Premier départ pour Tchan-Zâca» von Jonathan Delachaux (Môtiers). Zentral ist ein Bild mit einer Gruppe von MigrantInnen (Einwohner von Bex), die auf dem Weg zur fiktiven Insel Tchan-Zâca sind. Erzählerisches, Fiktives, Historisches, Aktuelles verbindet sich da zu Vieldeutigkeit.

Es gäbe mehr!

August 2020

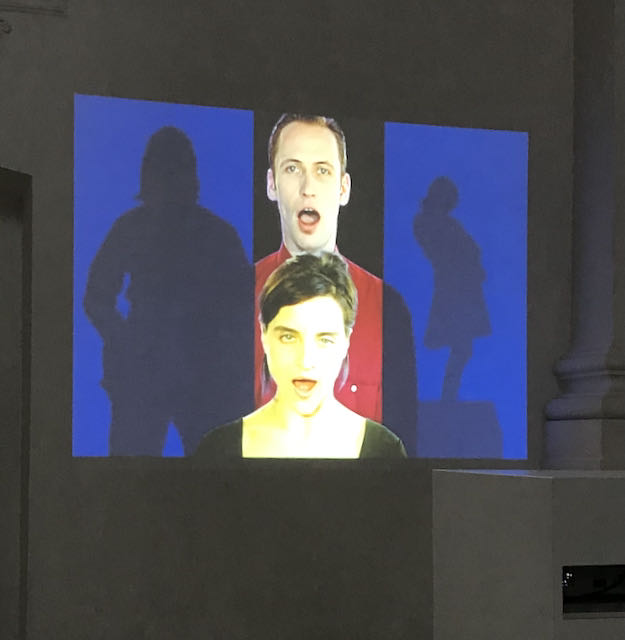

Sound of Music. Die Ausstellung in der Abbatiale de Bellelay im Berner Jura ist für mich jeden Sommer ein Must. Nach vielen Jahren geht es bei der Konzeption (aktuell durch Kuratorin Marina Porobich) auch um die Ausweitung des Formates. Die Idee des «Sound of Music» – der Musik als gestaltendem Moment von Video-Arbeiten – ist verführerisch im mächtigen Kirchenschiff und mit Karin Wegmüller und Andi Aufdermauer (Videocompany) zeichnen zwei (auch technisch) versierte hinter der Umsetzung.

Sound of Music. Die Ausstellung in der Abbatiale de Bellelay im Berner Jura ist für mich jeden Sommer ein Must. Nach vielen Jahren geht es bei der Konzeption (aktuell durch Kuratorin Marina Porobich) auch um die Ausweitung des Formates. Die Idee des «Sound of Music» – der Musik als gestaltendem Moment von Video-Arbeiten – ist verführerisch im mächtigen Kirchenschiff und mit Karin Wegmüller und Andi Aufdermauer (Videocompany) zeichnen zwei (auch technisch) versierte hinter der Umsetzung.

Toll, dass sie nicht auf die Karte «neuest» setzten, sondern bis zurück ins Jahr 1990 («Call me Jacky» von Pipilotti Rist) im Video-Kunst-Fundus der Schweiz recherchierten. Weniges sind Wiederbegegnung, vieles hat man auch als eifrige Kunstgängerin beim Erscheinen verpasst.

Highlights? – Vielleicht Dieter Roths Improvisationen auf dem «Disklavier» von Kunst- und Roth-Sammler Franz Wassmer (1992/2014) – vielleicht Max Philipp Schmids «Combo» von 1995 mit Silvia Buonvicini, Knut Jensen und Jo Dunkel – eine fulminante Rhythmus-Collage aus Tanz, Bewegung, Musik und viel videotechnischem Know-How; da geht die Post ab! – Ganz sicher auch Julian Sartorius «Ballenbergs Türen» von 2018 – eine Perkussion-Performance mit wunderbarem kulturhistorischem Hintergrund und nicht zu vergessen der gruselige, aber authentische «Remix von Tom und Jerry» von Ruedi Steiner (2006), der BielerInnen möglicherweise von einer Ausstellung im Espace libre (zur Zeit als dieser «Aufbahrungsraum» hiess) in Erinnerung ist.

Highlights? – Vielleicht Dieter Roths Improvisationen auf dem «Disklavier» von Kunst- und Roth-Sammler Franz Wassmer (1992/2014) – vielleicht Max Philipp Schmids «Combo» von 1995 mit Silvia Buonvicini, Knut Jensen und Jo Dunkel – eine fulminante Rhythmus-Collage aus Tanz, Bewegung, Musik und viel videotechnischem Know-How; da geht die Post ab! – Ganz sicher auch Julian Sartorius «Ballenbergs Türen» von 2018 – eine Perkussion-Performance mit wunderbarem kulturhistorischem Hintergrund und nicht zu vergessen der gruselige, aber authentische «Remix von Tom und Jerry» von Ruedi Steiner (2006), der BielerInnen möglicherweise von einer Ausstellung im Espace libre (zur Zeit als dieser «Aufbahrungsraum» hiess) in Erinnerung ist.

ABER, ja dieses ABER: Die Ausstellung ist keine Ausstellung, sondern ein nicht frei wählbarer, sondern über 90 Minuten fix programmierter Parcours. Da gibt es kein Ausweichen: Man muss Christoph Rütimanns «Callas» für einen Plattenspieler und zwei Cacteen 14 Minuten lang zuhören und 10 Minuten warten, bis der Sand den Radio von Roman Signer vollständig begraben hat….das ist anstrengend und für Familien mit Kindern (auch Teenagern) eine nicht überwindbare Hürde.

SCHADE, ja dieses SCHADE: Die Idee die Standorte des Abspielens durch Vogelgezwitscher zu markieren ist gut, aber dass nicht die ganze Kirche zur Verfügung stand, sondern nur der vordere Teil mit den sechs Seiten-Kojen, ist eine Enttäuschung. Daniela Keiser schert aus, indem der «Übungsraum» ins Treppenhaus ausgegliedert ist, aber das reicht nicht. Die «Ausstellung» nimmt die Idee des Ortes viel zu wenig auf, wird sich nicht ortsspezifisch ins Gedächtnis einschreiben. Thematisch ist sie anregend, die Verwandtschaft zwischen Bewegung und Musik, das Spiel mit Dramatisierung und Action vielerorten umgesetzt, auch Tragisches ins Licht gerückt («Der Mann im Schnee» von Lutz/Guggisberg), aber eine wichtige Abbatiale-Ausstellung ist es nicht.

Achtung: Die Ausstellung ist im September wegen Konzertproben zum Teil geschlossen! Unbedingt Website beachten – art-bellelay.ch

August /September 2020

Heidi Widmer – Retrospektive in Wohlen (AG)

Tout Wohlen (AG) war gestern in der Halle der ehemaligen Bleichi. Denn die Kulturkommission hat daselbst eine riesige Retrospektive für «ihre» bekannteste Künstlerin, die Zeichnerin und Malerin Heidi Widmer eingerichtet. Mit Werken aus fast 58 Jahren. Von frühesten Arbeiten, die noch an der Kunstakademie in Genf (1962) entstanden, frühen Collagen aus Rom (1969) – eine Überraschung! –, Zeichnungen von der prägenden Rucksack-Reise durch Lateinamerika (frühe 1970er-Jahre) und vielen, vielen weiteren Stationen – mal zuhause in Wohlen, dann wieder unterwegs in Südafrika, in Portugal, in Warschau, in Thailand usw.

Tout Wohlen (AG) war gestern in der Halle der ehemaligen Bleichi. Denn die Kulturkommission hat daselbst eine riesige Retrospektive für «ihre» bekannteste Künstlerin, die Zeichnerin und Malerin Heidi Widmer eingerichtet. Mit Werken aus fast 58 Jahren. Von frühesten Arbeiten, die noch an der Kunstakademie in Genf (1962) entstanden, frühen Collagen aus Rom (1969) – eine Überraschung! –, Zeichnungen von der prägenden Rucksack-Reise durch Lateinamerika (frühe 1970er-Jahre) und vielen, vielen weiteren Stationen – mal zuhause in Wohlen, dann wieder unterwegs in Südafrika, in Portugal, in Warschau, in Thailand usw.

Die Werke – durchwegs auf Papier – auf langen, grossen Tischen auszubreiten kommt der Arbeitsweise Heidi Widmers in hohem Masse entgegen. Immer hat sie sich gesträubt dagegen, einzelne Arbeiten herauszuheben – alles sei im Fluss, das eine rufe dem anderen, nur zusammen würden sie einen Satz bilden sagte sie immer wieder. Das war hier nun möglich.

Nach dem roten Faden im Werk von Heidi Widmer zu suchen, ist kein Kunststück, denn Bänder, die vernetzen, seien sie graphiten oder tatsächlich «rot», durchziehen das Werk, sind für Heidi Widmer Ausdruck dessen, dass alle Menschen – egal welcher Herkunft, welchen Standes – ein immenses «Menschsein» darstellen. Wobei ihre besondere Anteilnahme immer denen am Rande galt. Ihre Not, aber auch ihr trotz allem im Licht Stehen wollte und will sie zeigen.

Nach dem roten Faden im Werk von Heidi Widmer zu suchen, ist kein Kunststück, denn Bänder, die vernetzen, seien sie graphiten oder tatsächlich «rot», durchziehen das Werk, sind für Heidi Widmer Ausdruck dessen, dass alle Menschen – egal welcher Herkunft, welchen Standes – ein immenses «Menschsein» darstellen. Wobei ihre besondere Anteilnahme immer denen am Rande galt. Ihre Not, aber auch ihr trotz allem im Licht Stehen wollte und will sie zeigen.

Hans Ulrich Glarner – heute Kulturchef im Kanton Bern, früher im Aargau – hielt die Vernissagerede – er tat dies so träf, so einfühlsam, dass selbst mir – die ich vor 46 Jahren den ersten Text zu Heidi schrieb und in der Folge viele, viele mehr – fast die Tränen kamen. Die Ausstellung präsentiert ein immenses, kohärentes Schaffen, das jetzt endlich in seiner ganzen Fülle erfasst werden kann.

Sie dokumentiert so nicht zuletzt die Unverständlichkeit, dass die Kunstgeschichte sie bisher nur regional wahrgenommen hat. Zwar gibt es drei Publikationen und 1979 gab es im Foyer das Aargauer Kunsthauses eine kleine Werkschau, aber ansonsten keine einzige Ausstellung in irgendeiner öffentlichen Institution. Klar, Heidi Widmer ist für KunsthistorikerInnen keine pflegeleichte Künstlerin – ganz am Rand hörte ich in Hans Ulrich Glarners Rede das Wörtchen «stur» und lachte hinter meiner Maske – trotzdem hat Heidi Widmer die Anerkennung natürlich auch vermisst. Ich erinnere mich wie sie anlässlich einer Ausstellung in Aarau so sehr hoffte, der Kunsthaus-Direktor (damals Beat Wismer) würde endlich einmal den Weg finden…Fehlanzeige. Und auch seine Nachfolgerin war nie im Atelier – ein Treffen habe sie, so die Künstlerin, platzen lassen und eine Stellvertreterin geschickt…vielleicht war es da auch einfach die falsche Zeit. Aber heute, da die Welt rund um den Globus in Not verbunden ist, zeigt sich wie hochaktuell dieses sozial engagierte und immer wieder in rot, blau und gold die Hoffnung beschwörende Werk ist. Noch strahlt die Künstlerin bewunderswerte Energie aus, aber die Zeit läuft…. wie bei uns allen.

September 2020

Freitag/Samstag am Zurich Art Weekend 2020 verbracht. Ich habe nicht alles gesehen, aber viel und erstaunlich viel, das es wert ist in Erinnerung zu behalten; aus aller Welt, aber mehr mit Bezug zur Schweiz als erwartet (bereits ein Corona-Effekt?). Zum Beispiel die kleine Einzelausstellung von Rosina Kuhn in der Galerie Rosenberg (beide Urgesteine der Zürcher Szene). Unglaublich die Energie, welche die Blumenbilder der 80jährigen Vollblutmalerin ausstrahlen; sie verbringe halt die Corona-Zeit im Garten, sagt sie. Oder die monumentale Schau «Nons and Monks» von Ugo Rondinone bei Presenhuber (Zahnradstrasse). Dieser, wie er sagt, spirituelle Strang seines Werkes gehe auf die Trauer nach dem Aids-Tod seines Partners in den späten 1980ern zurück. Ok. Auch eine Visualisierung des Themas durch Skulpturen, die an natürlich geformten Felsen Mass nehmen, ist stimmig, aber die Umsetzung in knallig-popig bemalter Bronze, lässt einem schon erschaudern.

Freitag/Samstag am Zurich Art Weekend 2020 verbracht. Ich habe nicht alles gesehen, aber viel und erstaunlich viel, das es wert ist in Erinnerung zu behalten; aus aller Welt, aber mehr mit Bezug zur Schweiz als erwartet (bereits ein Corona-Effekt?). Zum Beispiel die kleine Einzelausstellung von Rosina Kuhn in der Galerie Rosenberg (beide Urgesteine der Zürcher Szene). Unglaublich die Energie, welche die Blumenbilder der 80jährigen Vollblutmalerin ausstrahlen; sie verbringe halt die Corona-Zeit im Garten, sagt sie. Oder die monumentale Schau «Nons and Monks» von Ugo Rondinone bei Presenhuber (Zahnradstrasse). Dieser, wie er sagt, spirituelle Strang seines Werkes gehe auf die Trauer nach dem Aids-Tod seines Partners in den späten 1980ern zurück. Ok. Auch eine Visualisierung des Themas durch Skulpturen, die an natürlich geformten Felsen Mass nehmen, ist stimmig, aber die Umsetzung in knallig-popig bemalter Bronze, lässt einem schon erschaudern.

Fast eine Hommage an John Armleder ist die Gruppenausstellung bei Lange & Pult an der Rämistrasse (der neue Hot Spot der Zürcher Galerien-Szene) mit den von ihm in den 1980ern auf den Schild gehobenen Neo-Geo-Künstlern (u.a. Floquet u. Robert Tissot ) aber auch Werken seiner Ex-Partnerinnen Sylvie Fleury und Mai Thu Perret. Zu sehen sind in diesem «Genéve-Festival» überdies Arbeiten von Philippe Decrauzat, Fabrice Gygi, Emilie Ding u.a.m. Ein wichtiger Akzent!

Damit es auch gesagt sei: Der Malerei von Joe Bradley (*1975 Maine/New York) bei Presenhuber an der Waldmannstrasse konnte ich gar nichts abgewinnen und die von Eva Svennung kuratierte Gruppenausstellung bei Francesca Pia – ein verlängerter Arm der Galerie Chantal Crousel/Paris – empfand ich nichtssagend, da kleinere Einzelwerke von hierzulande grossmehrheitlich Unbekannten aus aller Welt in ihrer Relevanz nicht einschätzbar sind; einzig die Licht/Glas-Installation der Japanerin Min Yoon überzeugte mich. Da ist – meiner Ansicht nach – der von Hauser & Wirth neu eingeführte Amerikaner Matthew Day Jackson (*1974 Kalifornien/New York) ein ganz anderes, bildnerisches Kaliber – bildwirksam dem Mythos vom amerikanischen Traum nachsinnend.

Damit es auch gesagt sei: Der Malerei von Joe Bradley (*1975 Maine/New York) bei Presenhuber an der Waldmannstrasse konnte ich gar nichts abgewinnen und die von Eva Svennung kuratierte Gruppenausstellung bei Francesca Pia – ein verlängerter Arm der Galerie Chantal Crousel/Paris – empfand ich nichtssagend, da kleinere Einzelwerke von hierzulande grossmehrheitlich Unbekannten aus aller Welt in ihrer Relevanz nicht einschätzbar sind; einzig die Licht/Glas-Installation der Japanerin Min Yoon überzeugte mich. Da ist – meiner Ansicht nach – der von Hauser & Wirth neu eingeführte Amerikaner Matthew Day Jackson (*1974 Kalifornien/New York) ein ganz anderes, bildnerisches Kaliber – bildwirksam dem Mythos vom amerikanischen Traum nachsinnend.

Es gäbe unter positiven Vorzeichen auch von Matt Mullicans 3 Sphären-Zeichensprache, von Shara Hughes gekonnt und sinnlich vorgetragener Malerei, von Gabi Hamms Keramiken (siehe Bild), von der von abgetakelten Zäunen und fehlgeleiteten Blesshühnern erzählenden Nachbarschafts-Installation von Brigham Baker (*1989 Kalifornien/ Zürich), ja sogar von einer die «Allianz»-Zeit heraufbeschwörenden Ausstellung des Aargauer Malers Rudolf Urech-Seon (1876-1959) u.a.m. zu erzählen.

Es war mal wieder so richtig ein grosser Strauss Kunst! Zwar zum Teil mit Maske vor Mund und Nase – aber was soll’s – besser so als gar nicht!

September 2020

Centre Pasquart. Ausstellung France-Lise Mc Gurn (*1982, wohnt in Glasgow). Wenn ich die Kommentare zur Ausstellung der schottischen Künstlerin in Biel höre, so kann ich mich diesen – für einmal – nicht anschliessen. Ich finde sie nicht belanglos, oberflächlich, repetitiv. Mir gefällt insbesondere ihre sich über die vier Räume erstreckende Wandmalerei mit Akzenten durch einzelne Leinwände.

Centre Pasquart. Ausstellung France-Lise Mc Gurn (*1982, wohnt in Glasgow). Wenn ich die Kommentare zur Ausstellung der schottischen Künstlerin in Biel höre, so kann ich mich diesen – für einmal – nicht anschliessen. Ich finde sie nicht belanglos, oberflächlich, repetitiv. Mir gefällt insbesondere ihre sich über die vier Räume erstreckende Wandmalerei mit Akzenten durch einzelne Leinwände.

Es war ausgerechnet Dexter Dalwod – ein bedächtiger, hervorragender englischer Maler, der 2013 im Pasquart ausstellte und dabei eines der besten, zeitgenössischen Robert Walser-Bilder malte, der Felicity Lunn 2019 gleichsam nach London «zitierte», um ihr eine Ausstellung France-Lise Mc Gurn zu zeigen. Ob ihn – wie mich – die Flüchtigkeit der in grosser Geschwindigkeit gemalten – oft auch mit dem Pinsel gezeichneten – Figuren-Landschaften fasziniert hat? Wie auch immer – Felicity Lunn schloss sich seiner Meinung an und lud die Künstlerin für ihre erste, institutionelle Ausstellung in der Schweiz ein.

Mir gefällt insbesondere das sich über mehrere Räume erstreckende Wandbild mitsamt den als Relief dienenden Leinwänden. Die nackten, weiblichen Körper schweben, fliegen in einem nicht-materiellen Raum. Und als Ganzes ist alles ein luftiger Tanz, jenseits jeglicher Materialität. Es gibt sehr viele Referenzen – an Filme, an Musik, an Stars und Sternchen, Werbung und mehr, doch scheinen sie mir nicht mehr als «Rucksack», sind für mich eigentlich irrelevant; ich spüre die Künstlerin selbst, die – gerade im Lock Down – nicht von der Realität bedrängt wurde, sondern von und mit sich selbst träumt von einem Sein im schwerelosen Raum, meist allein, zuweilen umkost von einem männlichen Du. Die Konturen ihres Selbst sind nicht fix, lösen sich auf, kommen und gehen, vereinzeln sich und finden wieder zusammen.

Stupend finde ich auch die SICHTBARE Geschwindigkeit, mit welcher die Bilder entstanden sind als müsse blitzartig festgehalten werden, was sonst schon wieder fort ist. Das ist nur möglich, wenn die Hand sicher ist, die Läufe und Wege kennt. «Wenn man tanzt, überlegt man auch nicht zuerst, welche Bewegung kommt jetzt», sagte die Künstlerin dazu im Gespräch.

Stupend finde ich auch die SICHTBARE Geschwindigkeit, mit welcher die Bilder entstanden sind als müsse blitzartig festgehalten werden, was sonst schon wieder fort ist. Das ist nur möglich, wenn die Hand sicher ist, die Läufe und Wege kennt. «Wenn man tanzt, überlegt man auch nicht zuerst, welche Bewegung kommt jetzt», sagte die Künstlerin dazu im Gespräch.

Ihre Kunst mag teenagerhaft sein, wie moniert wird, aber Träume haben kein Alter. Es gibt Albträume, nahe an Traumata, aber gleichzeitig träumen wir von Träumen, die davon nicht belastet sind, mit uns fortfliegen und (fiktive) uns Momente von Liebe, Schönheit, Glück ausserhalb der Zeit vorgaukeln. In einer Epoche, da Kunst politisch, anklagend, bedrohlich, in jedem Fall kritisch sein muss, ist France-Lise Mc Gurn politically uncorrect. Aber vielleicht in der Umkehrschlaufe gerade darum eine Bereicherung.

Ein weiterer Vorwurf erwähnt einer Litanei gleich das Repetitive als Schwäche. Das mag teilweise stimmen, aber genaues Hinsehen zeigt das Performative, das immer neue Zueinander, Auseinander, Hintereinander, Übereinander, Untereinander als reicher als auf den ersten Blick wahrnehmbar.

Last but not least: Die Realität hat die Künstlerin schnell eingeholt. Die Rückkehr nach Grossbritannien bedeutete für die ganze Familie (ihr Mann, ihre kleine Tochter, ihre Freundin und sie selbst), ab in die Quarantäne, welche Boris Johnson den RückkehrerInnen aus der Schweiz zwischenzeitlich auferlegte.

Oktober 2020

Galerie C Neuchâtel. Es gibt nicht wenige, die immer wieder klagen, am Jurasüdfuss gebe es keine professionellen Galerien mit überregionaler Bedeutung mehr. Sie haben nicht unrecht; darum sei hier speziell auf die Galerie C in Neuchâtel (gleich neben dem Musée d’art et d’histoire situiert) hingewiesen. Ihrem Leiter – Christian Egger (der deutschsprachige Name täuscht) – bei einer Führung zuzuhören, ist ein Genuss, weil da einer erzählt, der seine KünstlerInnen – und viele darüber hinaus – kennt.

Galerie C Neuchâtel. Es gibt nicht wenige, die immer wieder klagen, am Jurasüdfuss gebe es keine professionellen Galerien mit überregionaler Bedeutung mehr. Sie haben nicht unrecht; darum sei hier speziell auf die Galerie C in Neuchâtel (gleich neben dem Musée d’art et d’histoire situiert) hingewiesen. Ihrem Leiter – Christian Egger (der deutschsprachige Name täuscht) – bei einer Führung zuzuhören, ist ein Genuss, weil da einer erzählt, der seine KünstlerInnen – und viele darüber hinaus – kennt.

Das zeigt sich u.a. daran, dass Egger meist thematische Ausstellungen mit +/- vier Positionen zeigt (entspricht der Anzahl Räume der Galerie). Die gezeigten Werke stammen dabei von markanten welschen, zuweilen aber auch deutschweizerischen KünstlerInnen und mindestens einem von irgendwo in der Welt stammenden Künstler. In „C’est certain, seul l’Amour sauvera le monde“ (frei nach Dostojewsky) sind dies aktuell Sandrine Pelletier, Alain Huck, Laurence Rasti und Zheng Bo. Sie spannen das Thema überraschend weit aus.

Für mich am überzeugendsten sind die Arbeiten von Sandrine Pelletier (*1976 Lausanne), die ich u.a. von ihrer Installation zu „Der einzige Raum“ in der Salle Poma/Centre Pasquart/Biel kannte. Sie weilte 2019 als Artiste en Résidence in Beirut und war darum besonders erschüttert von der Mega-Explosion im Hafen im Sommer 2020.

Sie «musste» hiefür einen Ausdruck finden und hat darum für Neuchâtel neue Werke geschaffen – u.a. eine Reihe von „Chrysanthemen“ aus Keramik, die in ihrer „verrusst“ wirkenden, fragilen Materialität ihre Symbolik von Schönheit, Liebe, Leben und Tod zeigen. Dann ist da aber auch ein riesige Wandinstallation mit zerschlissenen Postern und auf Papier aufgezogenen Fotos von Pflanzen(wurzeln) aus den Strassen Beiruts, die auf andere Art und Weise an Zerstörung und Überleben trotz allem hinweist.

Die 2014 enstandenen Fotos aus der Serie „Il n’y a pas d’homosexuels en Iran“ von Laurence Rasti (*1990 Zürich) machen thematisch Sinn, wurden aber vielleicht schon zu oft gezeigt (und gelobt) und sind auch als Buch (Edition Patrick Frey) verfügbar.

Provokativ und zugleich faszinierend ist die Installation von Zheng Bo (*1974 Peking, lebt in Hong Kong), der sich frägt, warum Liebe auf Menschen, Lebewesen allgemein, reduziert werde und die Pflanzen ausschliesse. Darum heisst er das Publikum sich niederzulassen und sich zeichnenderweise auf ihre Liebe zu Farnkräutern konzentrieren und zeigt als Rahmen ein Video, in dem junge Männer ihre erotische Beziehung zu den Farnen visualisieren.

In der Romandie ein „ganz Grosser“ ist Alain Huck (*1957 in Vevey). Er zeigt in einer – für mich überraschend konzeptuellen – Installation mit Wort und Zeichnung u.a. eine Serie von Bleistiftzeichnungen von gespaltenen Felsen, welche eigentlich zeigen, dass eine zerbrochene Liebe nicht wieder zusammenwachsen kann. Durch den pastellenen Rahmen tönt er aber vielleicht an, dass auch das zu Wärme Liebe und Leben gehört (noch bis 31. Oktober).

November 2020

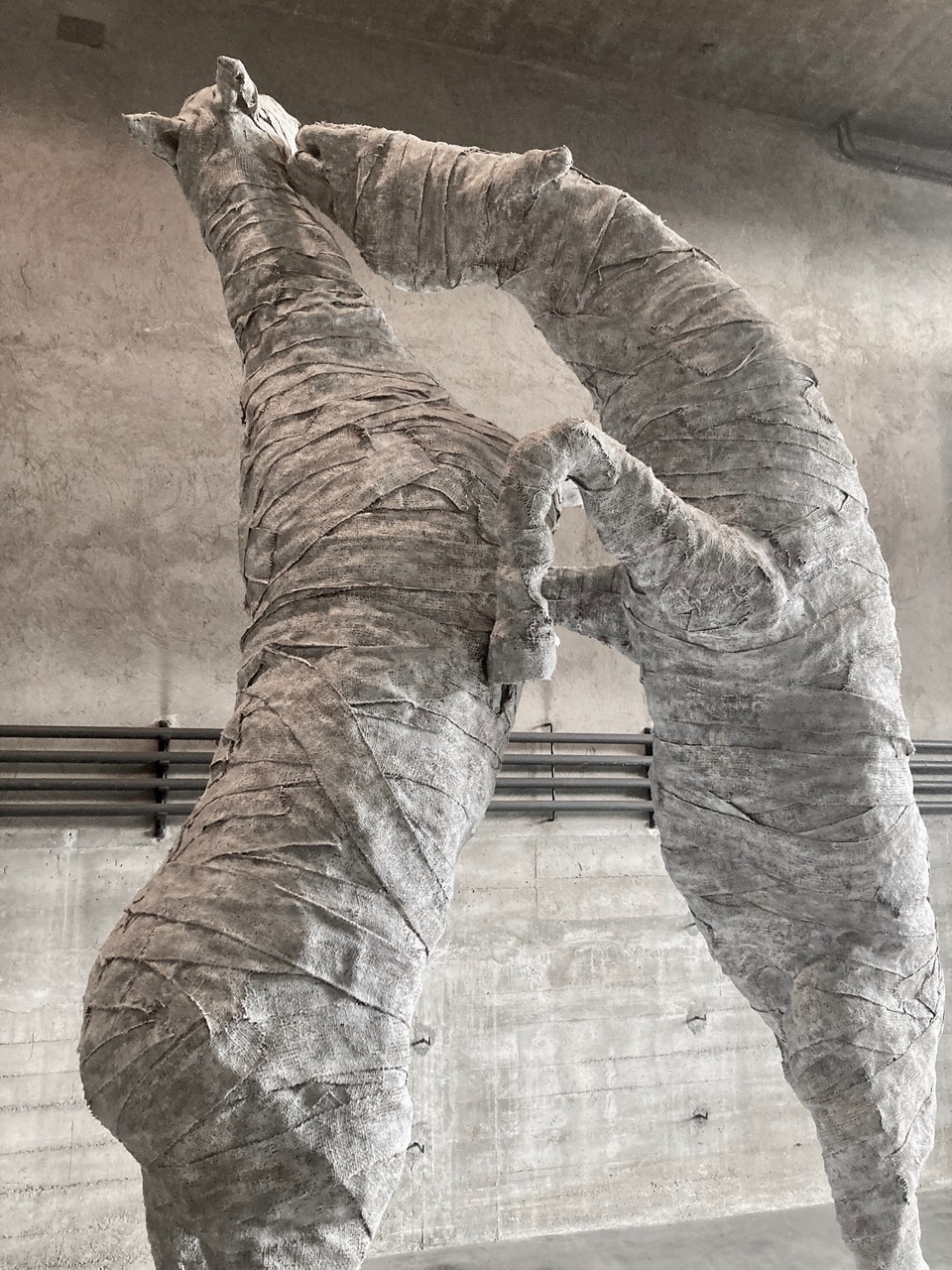

«Tanz der Pferde» von Inga Häusermann

In den letzten Jahren sind immer wieder Künstlerinnen und Künstler von Bern, aber auch anderswo, nach Biel umgesiedelt. Atelier-Räume und günstige Mietzinse, zum Teil verbunden mit der Möglichkeit daselbst zu wohnen, sind ein Grund, Biels Ruf als lebendige und offene und unkomplizierte Kulturstadt ein anderer. Manche sind später auch weiter gezogen. Eine Künstlerin, die vor einiger Zeit von Bern nach Biel kam und seither an der Schwanengasse 50 wohnt und arbeitet, ist Inga Häusermann (*1971). Als sie 2019 zu einer ersten Vernissage mit Werken von Freunden und Freundinnen lud, war halb Bern im Brachland des ehemaligen Güterbahnhofs. Seither hat die Künstlerin u.a. an einer immer grösser werdenden Skulptur gearbeitet, die mittlerweile «Tanz der Pferde» heisst. Was zunächst überschaubar war, forderte immer längere Leitern, um schliesslich auf rund 3.50 Metern Höhe den Pferdeköpfen Gestalt und Ausdruck zu geben. Ein Blick in die Website der Künstlerin zeigt, dass Tiere schon immer eine wichtige Rolle spielten in ihrem Schaffen, zuweilen auch Wesen zwischen Mensch und Tier und Pflanzen. Freilich selten dreidimensional, meist als Gegenstand von Malerei und/oder der für Inga Häusermann typischen «Hinterpapiermalerei». Und nun diese riesigen Pferdeleiber aus Zellulose, Weissleim Sacktuchgebinde und Ölfarbe über einem Holz/Draht-Gerüst, die sich aufbäumen, Nähe zueinander suchen, fast ein wenig ungelenk als wäre ihnen ihre eigene Grösse im Weg. Im Gespräch mit der Künstlerin hat man den Eindruck, sogar sie selbst sei immer noch erstaunt über ihre eigene Arbeit, spüre etwas Neues, das sich da entfaltete und wisse noch nicht so recht, was das nun für die Zukunft bedeute. Dieses Suchende, nicht souverän Macht Demonstrierende wirkt sich auch auf die Betrachtenden aus, lässt subtile Gefühle zu.

Trotz teilweisem Corona-Kultur-Lockdown öffnet Inga Häusermann den temporären Schau-Raum an der Schwanengasse 52 am Wochenende noch einmal, nämlich am Freitag, 6. November zwischen 18 und 20 Uhr und am Samtag, 7. November von 14 bis 17 Uhr. Klar, dass alle Vorsichtsmassnahmen gelten, ev. auch Wartezeiten. Es gebe auch die Möglichkeit zu individuellen Terminen, sagt die Künstlerin (Anmeldung über 079 773 11 16 oder info@ingah.ch).

November 2020 St. Gallen

Berufswunsch Malerin. Da der Kultur-Lockdown in der Ostschweiz weniger weit geht (keine Fallzahlen à la Romandie!), lohnt sich ein Ausflug. Eigentlich wollte ich nach Bregenz (Peter Fischli), aber AU hat die Kultur-Grenzen dicht gemacht. Also: Vaduz («Das Parlement der Pflanzen») und St. Gallen (u.a. Adrian Schiess). Die qualitativ herausragendste Ausstellung habe ich freilich erst in St. Gallen vor Ort entdeckt: «Berufswunsch Malerin!» 11 Wegbereiterinnen der Schweizer Kunst geboren zwischen 1825 und 1895. im HVM. HVM? Historisches und Völkerkundemuseum, gleich hinter dem Kunstmuseum. Ich gestehe: Ich war noch nie da, brachte das Profil nicht mit bildender Kunst im engeren Sinn in Verbindung. Falsch! Das HVM ist das historische Archiv der Ostschweizer Kunst (Ostschweiz von Zürich über München bis Paris und London in etwa). Ein bisschen wie das NMB in Biel. Wie auch immer: Die Ausstellung – eine Initiative von Daniel Studer, Anne-Catherine Krüger und Linda Sotzek – ist grossartig. Fundiert recherchiert, werden 11 Künstlerinnen präsentiert, die im 19ten und teilweise frühen 20. Jahrhundert als professionelle (!) Künstlerinnen tätig waren. Von Anna Elisabeth Kelly (1825-1890) über Louise Catherine Breslau (1856-1927) und Martha Stettler (1870-1945) bis zu Marie Geroe-Tobler (1895-1963). Viele Namen waren für mich unbekannt, was damit zusammenhängt, dass das 19te Jahrhundert zur Zeit nicht «en vogue» ist, was wiederum zur Folge hat, dass all diese Künstlerinnen in der Versenkung verschwunden sind, auch wenn sie zu Lebzeiten mehrheitlich erfolgreich, ja sogar sehr erfolgreich (Breslau z.B.) waren.

Berufswunsch Malerin. Da der Kultur-Lockdown in der Ostschweiz weniger weit geht (keine Fallzahlen à la Romandie!), lohnt sich ein Ausflug. Eigentlich wollte ich nach Bregenz (Peter Fischli), aber AU hat die Kultur-Grenzen dicht gemacht. Also: Vaduz («Das Parlement der Pflanzen») und St. Gallen (u.a. Adrian Schiess). Die qualitativ herausragendste Ausstellung habe ich freilich erst in St. Gallen vor Ort entdeckt: «Berufswunsch Malerin!» 11 Wegbereiterinnen der Schweizer Kunst geboren zwischen 1825 und 1895. im HVM. HVM? Historisches und Völkerkundemuseum, gleich hinter dem Kunstmuseum. Ich gestehe: Ich war noch nie da, brachte das Profil nicht mit bildender Kunst im engeren Sinn in Verbindung. Falsch! Das HVM ist das historische Archiv der Ostschweizer Kunst (Ostschweiz von Zürich über München bis Paris und London in etwa). Ein bisschen wie das NMB in Biel. Wie auch immer: Die Ausstellung – eine Initiative von Daniel Studer, Anne-Catherine Krüger und Linda Sotzek – ist grossartig. Fundiert recherchiert, werden 11 Künstlerinnen präsentiert, die im 19ten und teilweise frühen 20. Jahrhundert als professionelle (!) Künstlerinnen tätig waren. Von Anna Elisabeth Kelly (1825-1890) über Louise Catherine Breslau (1856-1927) und Martha Stettler (1870-1945) bis zu Marie Geroe-Tobler (1895-1963). Viele Namen waren für mich unbekannt, was damit zusammenhängt, dass das 19te Jahrhundert zur Zeit nicht «en vogue» ist, was wiederum zur Folge hat, dass all diese Künstlerinnen in der Versenkung verschwunden sind, auch wenn sie zu Lebzeiten mehrheitlich erfolgreich, ja sogar sehr erfolgreich (Breslau z.B.) waren.

Was auffällt: Mit einer Ausnahme waren diese Frauen nicht traditionell verheiratet, keine hatte Kinder und sie stammten grossmehrheitlich aus gutbürgerlichen Verhältnissen mit finanziellem Rückhalt. Einige lebten mit Lebensgefährtinnen (z.B. Ottilie Wilhelmine Roederstein), andere als Single oder mit nahen, weiblichen Angehörigen (Mutter/Schwester) zusammen. Männer haben in diesem malerischen Universum wenig Platz. Präsent sind sie indes als Lehrerfiguren – ob in Zürich oder München oder Paris – insofern ist das Schaffen dieser Künstlerinnen männergeprägt. Sie sind keine Revolutionärinnen, aber hervorragende Malerinnen, Porträtistinnen, Illustratorinnen, Holzschnitt-, Fayence-,Textilkünstlerinnen und mehr ihrer Zeit. Ein frauenspezifisches Moment ist allenfalls in Nuancen zu erkennen. Eine Frau, die ein Frauenporträt malt, zeichnet diese subtil anders als ein Mann und auch die oft hervorragenden Kinderszenen haben vielleicht einen «mütterlichen» Approach. Die Ausstellung dauert bis zum 21. Januar 2021 und ist allein schon eine Reise nach St. Gallen wert (ehrlich gesagt, mehr als Adrian Schiess im Kunstmuseum!).

November 2020

Sandrine Pelletier / Museum Twann

Weil ich der Meinung bin, dass jede Generation ihre Spuren hinterlassen darf, habe ich in das von meinen Vorfahren angelegte Pfahlbaumuseum ab und on zeitgenössische Kunst eingeschmuggelt. Immer dann wenn meine Fantasie einen assoziativen Bogen zu den Artefakten der Steinzeitmenschen schlug.

Weil ich der Meinung bin, dass jede Generation ihre Spuren hinterlassen darf, habe ich in das von meinen Vorfahren angelegte Pfahlbaumuseum ab und on zeitgenössische Kunst eingeschmuggelt. Immer dann wenn meine Fantasie einen assoziativen Bogen zu den Artefakten der Steinzeitmenschen schlug.

Jetzt ist ein neues Objekt dazu gekommen, eine „Chrysanthème“ von Sandrine Pelletier (*1976 Lausanne). Der Hintergrund: Pelletier lebte 2019 als Artist in Residence in Beirut und diesen Sommer in Aegypten, just als das Quartier in dem sie 2019 gewohnt hatte in die Luft flog.

Betroffen wollte sie ein Zeichen setzen für all die Menschen, die sie letztes Jahr dort getroffen hatte und schuf eine Serie von emaillierten „Chrysanthemen“ (Blumen des Todes, der Trauer aber auch der Liebe). Sie sind, obwohl „verkohlt“ und entsprechend sehr fragil, auch Lebenszeichen. Mit den Händen aus Ton geformt.

Ähnlich sind Spuren der Pfahlbauzeit, die während fast 5000 Jahren in Erd- und Schlammschichten ruhten, mit ihrer Wiederentdeckung, Erforschung und Präsentation Ausdruck der Verbundenheit mit den Menschen, die damals an den Ufern der Schweizer Seen lebten.

P.S. Auch zu finden: Werke von Barbara Graf, Ruth Maria Obrist, Berndt Höppner, Max Matter, Peter Roesch, Esther Lisette Ganz, Heinz Peter Kohler, Marie-Françoise Robert, Lilly Keller u.a.m.

Dezember 2020

Raphael Hefti, Kunsthalle Basel (bis 3. Jan.). Zum ersten Mal begegnet bin ich dem 1978 geborenen Bieler Künstler (wohnt in Basel und London) im obersten Stockwerk der «Krone» an den Bieler Fototagen 2011 zum Thema «Zeit». Er und sein Mitstreiter Alex Rich foutierten sich um das Thema. Themenausstellungen seien ein alter Zopf, meinte er, es gehe um die Baustelle Fotografie.

Raphael Hefti, Kunsthalle Basel (bis 3. Jan.). Zum ersten Mal begegnet bin ich dem 1978 geborenen Bieler Künstler (wohnt in Basel und London) im obersten Stockwerk der «Krone» an den Bieler Fototagen 2011 zum Thema «Zeit». Er und sein Mitstreiter Alex Rich foutierten sich um das Thema. Themenausstellungen seien ein alter Zopf, meinte er, es gehe um die Baustelle Fotografie.

Ein Designerstuhl mit Bauabschrankungen am Erkerfenster illustrierte sein Denken zusammen mit einem grossen, mit so vielen Anti-Reflex-Folien beschichteten Glas, dass nichts mehr zu sehen war ausser der (eigenen) Spiegelung. Ich empfand das damals als arrogant und auch bei späteren Begegnungen mit seinem Werk erfasste ich die konzeptuelle Radikalität seiner zunehmend als «Material-Schlachten» empfundenen Werke noch nicht. Die Ausstellung in der Kunsthalle Basel lässt mich nun aber das künstlerische Potenzial seiner furchtlosen und fordernden Grenzüberschreitungen erkennen.

Als Kontrapunkt zur Digitalisierung setzt er auf die in Erdmaterialien enthaltenen Kräfte und Eigenschaften und lockt sie in grenzwertiger Kombination mit industriellen Bearbeitungsmethoden in den Sichtbarkeitsbereich von Malerei und Skulptur. Wohl kaum jemand unter den Ausstellungsbesuchenden kannte bisher das zur Stickstoffgruppe zählende chemische Element Bismut Bi 83 (ausser den in der Region Basel relativ zahlreichen Chemiker*Innen selbstverständlich).

Hefti reizte im Verbund mit Fachleuten alte Bearbeitungsmethoden aus und liess so ein 6 Meter breites Band von 600 kg Gewicht entstehen, das von einer Basler Truppe von Feuerwehrleuten in die Ausstellung getragen und auf einem Sockel platziert wurde, wo es sich nun im Verbund mit Licht als schillernd-malerische Oberflächenkruste zeigt. Wie Umwelt-Fachleute das Werk beurteilen, weiss ich nicht. Vielleicht besser so. Doch klar ist, das Ausloten von Grenzen betrifft nicht nur die Produktion, sondern auch die Kräfte der Menschen. Die Potenz des Planeten Erde in Relation zu uns «Erdlingen» wird zum Zweitthema.

Etwas zahmer, aber nichtsdestotrotz faszinierend ist die «Malerei» mit Säurebädern, welche manchen Informel-Künstler in den Schatten stellen und auch Dan Flavin verschwindet hinter den riesigen «Tuben» mit fliessenden Edelgasen. Mehr könnte aufgelistet werden und selbstverständlich auch Olafur Eliasson ins Gespräch gebracht werden, auch wenn Heftis bisherige Arbeiten wesentlich kruder – abstrakter – daher kommen und nicht auf ev. sogar moralische Effekte ausgerichtet sind.

- Dez. 2020

Hat von Winterthur zu mir gefunden: Diese Zeichnung von Renate Bodmer (1939-2020), die so typisch ist für die Kunst von Frauen in den 1980er-Jahren. Die Mutter sitzt im Stuhl und strickt. Mit Skepsis schaut sie hinauf aufs Buffet, sieht „ihre“ Kinder tanzen und fragt sich, wohin das wohl führen wird. (Vielleicht hat sie auch nur Angst, der Leuchter könnte herunterfallen!?)

Hat von Winterthur zu mir gefunden: Diese Zeichnung von Renate Bodmer (1939-2020), die so typisch ist für die Kunst von Frauen in den 1980er-Jahren. Die Mutter sitzt im Stuhl und strickt. Mit Skepsis schaut sie hinauf aufs Buffet, sieht „ihre“ Kinder tanzen und fragt sich, wohin das wohl führen wird. (Vielleicht hat sie auch nur Angst, der Leuchter könnte herunterfallen!?)

Über einen 40er-Jahr-Stuhl sind die beiden hinaufgeklettert. Der Bub lacht und knickst, das Mädchen ist noch etwas unsicher, hält sich aber durchaus elegant. Zwischen ihnen eine Schale mit Vögeln – ein Symbol das man in den 1980ern bei Künstlerinnen (oft auch nur als einzelne Flügel) zu Hauf findet. Ich freue mich über die Ankunft der Zeichnung in Twann (sie hängt bereits – vis-à-vis von einem Flügel von Erica Pedretti – bekommt dann im Januar aber noch einen neuen Rahmen mit UV-abschirmendem Glas). Zuletzt: sorry für die leichten Spiegelungen in der Abbildung.

Dezember 2020

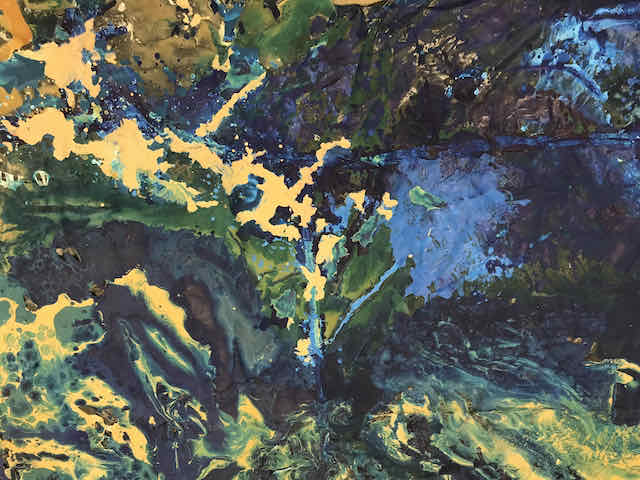

Cantonale Berne/Jura. Centre Pasquart Bie/Bienne. Schon mal was von Hydrofeminismus gehört?  Die «Cantonale» im Centre Pasquart in Biel zeigt einige Werke, welche auf die aktuelle Feminismus-Welle reagieren. Neben einem definitiv nicht jugendfreien Video von Nicole Bussien(*1991 – Frauenkunstpreisträgerin BE 2020) u.a. auch «mm» von Cécile Baumgartner Vizkelety, eine aus «hydrofeministischer Perspektive» auf Plastik ausgegossene Latexarbeit in ozeanisch-blau-grünen Wellen. Inspiriert von den Deckengemälden der Renaissance zerfliesst die Weltentstehung in Ozeane als Geburt der Menschheit, die zu 80% aus Wasser bestehe und (darum?) weiblich sei.

Die «Cantonale» im Centre Pasquart in Biel zeigt einige Werke, welche auf die aktuelle Feminismus-Welle reagieren. Neben einem definitiv nicht jugendfreien Video von Nicole Bussien(*1991 – Frauenkunstpreisträgerin BE 2020) u.a. auch «mm» von Cécile Baumgartner Vizkelety, eine aus «hydrofeministischer Perspektive» auf Plastik ausgegossene Latexarbeit in ozeanisch-blau-grünen Wellen. Inspiriert von den Deckengemälden der Renaissance zerfliesst die Weltentstehung in Ozeane als Geburt der Menschheit, die zu 80% aus Wasser bestehe und (darum?) weiblich sei.

Die «Cantonale» Biel/Bienne hinterlässt als Ganzes ambivalente Gefühle. Es ist zwar klar, dass jede der in sieben Berner Kunstinstitutionen mit je eigenen Juries stattfindenden (coronabedingt z.Zt. leider geschlossen) Ausstellungen aus den eingegebenen Dossiers (heuer 448) ein Profil/Thema herausfiltern kann, damit aber praktisch die gesamte über 40 Jahre alte Künstler*innen-Generation auszuschliessen, ist für eine Ü70-Besucherin wie mich schon etwas schwer verdaulich. Es braucht eine Weile, nicht einfach die Low- ,Comic- und Abfall-Culture-Arbeiten (die ich selten mag) – als Beispiel die Malereien des Bielers Floyd Grimm (*1993) – als «typisch» zu erkennen, sondern insbesondere die Qualität einzelner Video-Arbeiten (es sind mehr denn je vertreten) anzunehmen.

Für mich gehört hierbei die 3K- Videoinstallation «Correlation given_open sheer» der Bernerin Lara Wedekind (*1993) zu den Highlights. Die Begegnungen zwischen 3 Musikern (einem Bassisten, einem Banjospieler, einem Schlagzeuger) und 2 Pferden, einem Bach und einem Baum ist sowas von ergreifend, still, poetisch, dass es dafür kaum Worte gibt, aber beinahe Tränen.

Für mich gehört hierbei die 3K- Videoinstallation «Correlation given_open sheer» der Bernerin Lara Wedekind (*1993) zu den Highlights. Die Begegnungen zwischen 3 Musikern (einem Bassisten, einem Banjospieler, einem Schlagzeuger) und 2 Pferden, einem Bach und einem Baum ist sowas von ergreifend, still, poetisch, dass es dafür kaum Worte gibt, aber beinahe Tränen.

Corona-Arbeiten gibt es kaum (zum Glück!), nur Marie-Françoise Robert (die Ü80-Quotenfrau) nennt ihre schwarz-weissen, assoziativ-erzählerisch-geheimnisvollen Collagen «In Corona-Zeiten». Ist die Generation spürbar? Ja – tendenziell, denn so viel Verdichtung auf engen Raum findet man bei der jungen Generation selten. Es gibt auch ganz andere Arbeiten, die jung, subtil, fein, ungewohnt sind, z.B. die bühnenbild-artige Inszenierung von Leolie Greet (*1995 Abschluss HKB 2020) «whispering in a stone ear», in welcher ein professionell (!) rezitierter, poetischer Text einen fiktiven Monolog zwischen Ich und Du hörbar macht. Für einmal sind die Kopfhörer sinnvoll, weil sie die notwendige Intimität schaffen, um die Nähe der aus Draht geformten Stühle mit den darüberhängenden, leeren Körperhüllen anzunehmen.

Zuletzt die Erwähnung einer der wenigen bekannten Positionen, Julia Steiner (*1982), die in nachvollziehbarer Erweiterung ihres zeichnerisch-plastischen Schaffens eine Reihe transparenter, bemalter Raum-Objekte («Raum 1 – 22») zeigt. – Es gäbe vieles mehr – es ist zu hoffen, dass die Ausstellung (eigentlich bis 17. Jan. angesetzt) verlängert und nochmals sichtbar gemacht werden kann.

Dezember 2020

Sabine Altorfer hat in der AZ ein sehr schönes Porträt zur Aargauer Künstlerin Lea Schaffner geschrieben, die im Rahmen der (leider z.Zt. geschlossenen) „Auswahl 2020“ heuer den CS Förderpreis erhalten hat. In ihrem Werk geht es um Spinnen – in einem positiven Sinn. Wichtig seien sie ihr auch, sagt Schaffner, weil sie ein feministisches Symbol seien. Sabine A. verweist (claro!) auf Louise Bourgeois. Aber mir kam sogleich eine Zeichnung der Aargauer/Solothurner Künstlerin Vreny Brand (*1942) in den Sinn, denn seit 37 Jahren (!) begleitet mich eine Bleistift-Arbeit von ihr, die just das im Stil der 1980er-Jahre thematisiert, was Schaffer heute sagt. Hier ist sie:

Sabine Altorfer hat in der AZ ein sehr schönes Porträt zur Aargauer Künstlerin Lea Schaffner geschrieben, die im Rahmen der (leider z.Zt. geschlossenen) „Auswahl 2020“ heuer den CS Förderpreis erhalten hat. In ihrem Werk geht es um Spinnen – in einem positiven Sinn. Wichtig seien sie ihr auch, sagt Schaffner, weil sie ein feministisches Symbol seien. Sabine A. verweist (claro!) auf Louise Bourgeois. Aber mir kam sogleich eine Zeichnung der Aargauer/Solothurner Künstlerin Vreny Brand (*1942) in den Sinn, denn seit 37 Jahren (!) begleitet mich eine Bleistift-Arbeit von ihr, die just das im Stil der 1980er-Jahre thematisiert, was Schaffer heute sagt. Hier ist sie:

Doch damit nicht genug. In einer Kurzantwort wollte ich auf meine Website verweisen, wo man mehr zu Vreny Brand finde. Doch, oh Schreck, ich stelle fest – die vielen Texte, die ich zu ihrem Schaffen geschrieben habe (bis 2009), sind gar nicht da. Keine Ahnung warum. Weil ich mich dafür geradezu schäme, mache ich mich in einem Sonder-Effort daran, alle Texte, die ich finde zu scannen und fürs Hochladen zu bearbeiten. Denn Vreny Brands Frühwerk gehört zu den wichtigen, wenn man sich für den Aufbruch der Frauen zu ihrer eigenen, oft intuitiv formulierten Kunst interessiert.

Das ist mir jetzt gelungen und damit jene, die es interessiert nicht allzu lange suchen müssen, habe ich sie auf der Home-Seite unter „Herausgegriffen“ gebündelt.

Ende Dezember 2020

Sandrine Pelletier. In der kurzen Zeit, da die Walliser Museen ihre Türen öffnen durften, habe ich nicht gezögert und bin nach Sion gefahren (GA sei Dank). Denn ich wollte die Raum-Installation/Ausstellung von Sandrine Pelletier ( *1976 Lausanne) in der sog. «Ferme-Asile» nicht verpassen. Nicht zuletzt weil seit kurzem eine Keramik-«Chrysanthème» der VD-Kulturpreisträgerin 2020 bei mir im (Pfahlbau)-Museum hängt. Kennengelernt hatte ich die Künstlerin vor einigen Jahren im Pasquart in Biel, als sie eine raumfüllende (!) Holzbalken-Konstruktion in die Salle Poma einfügte. (Für den Literatur-Marathon «Der einzige Ort»).

Es beeindruckt mich – und nach Sion noch viel mehr – wie hier eine jüngere Künstlerin auf handwerklich souveräne Art und Weise mit ihren Werkstoffen umgeht, ihre Beschaffenheit, ihre Tradition, ihre mögliche ästhetische Wirkung zur Geltung kommen lässt und dabei gleichzeitig und ganz klar inhaltliche Relevanz anstrebt. Ins offene, über keinerlei Fenster verfügende Obergeschoss des einstigen Gehöfts hat sie, halbseitig und damit die Länge betonend, eine «Cascade», eine konstruktive Raum-Skulptur aus verkohlten Holzbalken eingepasst.

Es beeindruckt mich – und nach Sion noch viel mehr – wie hier eine jüngere Künstlerin auf handwerklich souveräne Art und Weise mit ihren Werkstoffen umgeht, ihre Beschaffenheit, ihre Tradition, ihre mögliche ästhetische Wirkung zur Geltung kommen lässt und dabei gleichzeitig und ganz klar inhaltliche Relevanz anstrebt. Ins offene, über keinerlei Fenster verfügende Obergeschoss des einstigen Gehöfts hat sie, halbseitig und damit die Länge betonend, eine «Cascade», eine konstruktive Raum-Skulptur aus verkohlten Holzbalken eingepasst.

Das über weite Strecken angekohlte Holz zieht sogleich den Blick auf sich, denn es ist vielerorten beleuchtet, ev. sogar mit Spiegeln multipliziert und mittels entfernter Bodenbrettern zusätzlich ausgeweitet. Das Holz soll also ganz offenbar sich selbst zeigen, nicht an einen Brand erinnern. Tatsächlich wirkt denn auch die Oberfläche im Licht fast wie eine (organische) Schlangenhaut und im (übrigens hervorragenden) Saaltext erfährt man, dass sie jeden einzelnen Balken in einer Art Metallschiene im Garten verkohlt hat, um so, einer alten japanischen Überzeugung folgend, dessen Widerstandsfähigkeit zu verstärken. Etwas, das in Zeiten sich beschleunigender klimatischer Veränderungen und mit neuartigen Krankheitserregern durchwirkten Welt wahrlich Not tut.

Aus dieser Überlegung stammt auch der Titel «Cascades» respektive die einem Domino-Effekt ähnelnde, sich vom Aufgang zur hinteren Raum-Wand fortsetzende Bewegung der Balken im Raum. Nicht zuletzt die den Menschen klein erscheinen lassenden Dimensionen machen die Installation von Sandrine Pelletier wie erhofft zu jenem Erlebnis, das kein Bildschirm – und auch nicht keine 3D-Fotografie – vermitteln kann, da nur der Raum-Körper mit dem eigenen Mensch-Körper in einen direkten energetischen Austausch treten kann.

Als weiteres Element der Ausstellung zeigt Pelletier auf der Galerie eine Reihe von «goldigen» Ton-Platten mit Kürzest-Sentenzen aus arabischen Gedichten (die Künstlerin lebt partiell in Kairo), wie zum Beispiel «The night will end – No matter what» des ägyptischen Oppositionellen Sonallah Ibrahim (*1937). Damit wolle die Künstlerin – so wird sie im Saaltext zitiert – eine philosophische Komponente einbringen, die allzu Düsteres durch eine Art Glauben an Widerstand und Zuversicht zugleich ausgleiche. Eine wichtiges Gegengewicht, das nicht zuletzt die Tiefe des künstlerischen Impakts belegt.

Weil das von Baustellen und Industrie besetzte Rhonetal an einem nebligen Tag im Winter nur eines ist, nämlich hässlich, bin ich – obwohl einige Restaurants offen hatten – nach dem Besuch der Ausstellung schnurstracks wieder zurückgefahren (ein ziemlicher Marathon!).