Newsletter VII Juli 2024

Weil es noch keinen Monat her ist seit ich den Newsletter VI aufgeschaltet habe und die Ausstellungen teilweise noch laufen, habe ich ihn unter «Neueste Texte» hochgeladen, sodass man ihn weiterhin einsehen kann.

Doch zurück, was drängt mich den Newsletter VII zu schreiben? Ganz einfach: Gesehene Ausstellungen, die vertiefter Auseinandersetzung bedürfen. Damit meine ich z. B. When we see us in Basel, Loretta Fahrenholz im Centre Pasquart in Biel/Bienne, Sharyar Nashat in Lugano, Ugo Rondinone in Luzern, Pauline Julier in Aarau, Gergana Mantscheva in Grenchen.

Loretta Fahrenholz (bis 25. August)

Loretta Fahrenholz, geboren 1981 in Starnberg (Bayern). Ihnen kein Begriff? – Mir bisher auch nicht, was heisst, dass ich ihre Ausstellung in der Kunsthalle Zürich 2015 verpasst habe. Wie Paul Bernard, der sie nach Biel eingeladen hat, auf sie gestossen ist, weiss ich nicht. Aber es gibt Galerien, deren Profil darauf ausgerichtet ist, ihre Künstler*innen an Museen zu vermitteln und dies auch mitfinanzieren. Einen von ihnen ist die Galerie Buchholz in Berlin, die gute Beziehungen zur Schweiz hat und bei welcher Fahrenholz unter Vertrag ist. So funktioniert das heutzutage und ist gerade für Schmalhans-Kunsthäuser, wie Biel eines ist, eine ständige Gratwanderung. Im Fall von Loretta Fahrenholz ist es ein Gewinn, denn die Filmerin und Fotografin beobachtet den ständigen Wechsel vieler Menschen zwischen Realität und Rollenspiel auf höchst interessante und intelligente Art und Weise. So begleitete die Künstlerin z.B. die «Höfische Gesellschaft Berlin», in welcher Menschen verschiedenster Herkunft eine Art barockes Theater inszenieren und zeigt dies in einer Serie relativ kleinformatiger Fotografien, wobei Brüche uns ständig auf das Wechselspiel hinweisen.

Zur Kontextualisierung verbindet sie die Reihe einerseits mit malerisch verzerrten Abbildungen barocker Stillleben und andererseits einer Reihe grösserformatiger, mit Face-Tuning veränderter Einzel-Porträts aus der «Court Society». Und zusätzlich taucht sie die Räume in ein pinkfarbenes Licht. Das ergibt ein facettenreiches Rund zu einem gesellschaftlichen Phänomen, das nicht zuletzt auch auf  die Strömung der «Multiple Identity» der späten 1990er-Jahre rückverweist.

die Strömung der «Multiple Identity» der späten 1990er-Jahre rückverweist.

In einem reichen und vielfach skurrilen Video von 37 Minuten, das Fahrenholz zusammen mit der US-Performerin Alicia McDaid realisierte, treibt sie die Thematik auf die Spitze. Ausgangspunkt ist ein vollgestopftes Haus, das die Protagonistin, die auch Influencerin und Video-Clip-Filmerin ist, nach dem Tod ihres Onkels räumen muss. Somit handfeste, materielle Realität. Da hinein verpflanzt Fahrenholz die Auftritte von McDaid für ihre verschiedenen Social Media- und Youtube-Plattformen bis hin zu einer gewaltsamen Entführung (BILD). Zusammen ergibt dies ein ebenso entlarvendes wie absurdes Bild tausender «doppelter Lottchen».

Ugo Rondinone (bis 20. Okt.)

Dass Luzern dem seit den späten 1990ern in New York lebenden Innerschweizer Künstler Ugo Rondinone (*1962 in Brunnen) eine 10 Räume umfassende Einzelausstellung gewährt, ist legitim. Zumal Rondinone spätestens seit seinem Auftritt in Venedig (2007) zu den international erfolgreichsten Schweizer Kunstschaffenden zählt. Von den weiss bemalten Bronze-Olivenbäumen, die er damals in der Kirche San Staë zeigte, gibt es eine direkte Verbindung zu den wie Geäste wirkenden gelben Bronze-Blitzlichtern, die nun den Einstieg in die von Fanny Fetzer kuratierte Luzerner Schau bilden und gleich das Highlight der Ausstellung sind. Hier wie dort verwandelt er Natur-Elemente direkt in Skulptur, wobei die Blitze einer zusätzlichen Umwandlungsrunde bedürfen.

Dass Luzern dem seit den späten 1990ern in New York lebenden Innerschweizer Künstler Ugo Rondinone (*1962 in Brunnen) eine 10 Räume umfassende Einzelausstellung gewährt, ist legitim. Zumal Rondinone spätestens seit seinem Auftritt in Venedig (2007) zu den international erfolgreichsten Schweizer Kunstschaffenden zählt. Von den weiss bemalten Bronze-Olivenbäumen, die er damals in der Kirche San Staë zeigte, gibt es eine direkte Verbindung zu den wie Geäste wirkenden gelben Bronze-Blitzlichtern, die nun den Einstieg in die von Fanny Fetzer kuratierte Luzerner Schau bilden und gleich das Highlight der Ausstellung sind. Hier wie dort verwandelt er Natur-Elemente direkt in Skulptur, wobei die Blitze einer zusätzlichen Umwandlungsrunde bedürfen.

In Raum 1 sitzt auch die einzige naturalistische Figur wie wir sie – oft in Clown-Outfit – von Rondinone kennen (zuletzt in Apropos Hodler). Sie zeigt den jungen Künstler (der immerhin 62 Jahre alt ist inzwischen, auch wenn das seine Kunst nicht ausstrahlt). Sie besagt indirekt, dass «Cry me a river» (so der Titel der Ausstellung) ein Bild seiner Erinnerungen an die Landschaft, die Natur und seine Jugend zeigen will. Auch der Raum mit den 2000 Kinderzeichnungen mit strahlenden Sonnen weist in diese Richtung (und zugleich auf die Kreisscheiben im Frühwerk Rondinones).

Es geht dann weiter mit den am Boden hockenden Vögeln, den fliegenden Fischen und Miniatur-Pferden, mit einem Starkregen aus Stahlketten, fein flöckelnden (Papier)-Schneekristallen und – gewichtig im Wortsinn – den mächtigen Stein-Figuren. Auf all das reagierte ich einerseits freudig, wohltuend befreit vom Druck immer und alles hinterfragen zu müssen (umso mehr als ich die meisten Arbeiten oder Variationen davon kannte). Doch im Hinterkopf drängte bereits die Frage, ob das alles nicht ZU einfach, ob dieses «almost childlike» genüge.

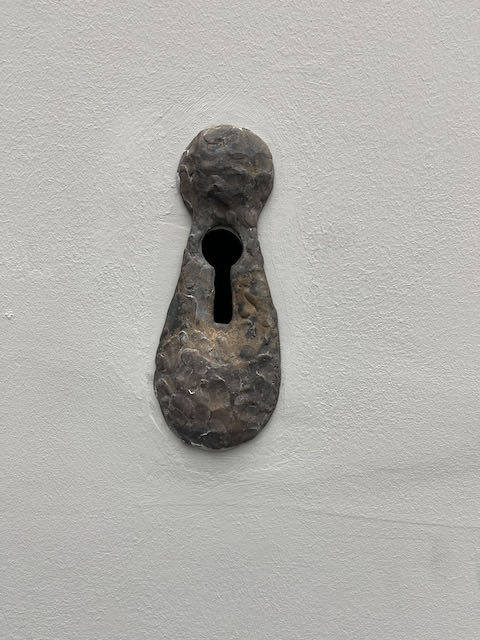

Es sind zwei Arbeiten, die hier etwas Gegensteuer geben. Einerseits ein bronzenes Schlüsselloch (das wohl von den meisten übersehen wird), aus welchem eine Brise strömt. Wer den Saaltext aufmerksam liest, kommt darauf, dass es sich hier um die Umsetzung eines «autofiktiven Tagebuchs» des Künstlers während der AIDS-Krise (1992) handelt und «die fragile Identität des Künstlers als schwuler Mann» thematisiert. Aufgegriffen wird dieser Strang in der Audio-Arbeit «a doubleday and a pasttime» in der – hinter einem goldenen Lametta-Vorhang – eine Stimme aus einer Sound-Glocke tagebuchartig von der alltäglichen Befindlichkeit des Künstlers nach der Ankunft in New York erzählt (gut liegt der Text schriftlich auf, denn verstanden habe ich nichts). Ob man auf diese Bekenntnisse – vielleicht auch in Kombination mit der Herkunft das Künstlers als Sohn einer italienischen Einwandererfamilie – eingehen will, ob nicht der monumentale Anspruch der je einen Raum füllenden Installationen das verunmöglicht, ich weiss es nicht so recht. Denn eigentlich habe ich den Anspruch, dass die emotionale Ergriffenheit, die seine Werke (auch bei mir) auslösen, von Gedanken auf weitere Ebenen dahinter verweisen muss, um mich wirklich zu überzeugen. Und das findet meiner Ansicht nach nicht genügend statt – die Blitze strahlen die im Begleittext erwähnte Bedrohlichkeit nicht aus; es sind jene Blitze, die auch mich beim Blick vom Balkon auf den (Bieler)-See als wunderschönes Naturspektakel faszinieren. In der künstlerischen Umsetzung sind sie visuell einnehmend, mächtig, raumfüllend gewiss, aber nicht mehr (und auch nicht weniger!)

Es sind zwei Arbeiten, die hier etwas Gegensteuer geben. Einerseits ein bronzenes Schlüsselloch (das wohl von den meisten übersehen wird), aus welchem eine Brise strömt. Wer den Saaltext aufmerksam liest, kommt darauf, dass es sich hier um die Umsetzung eines «autofiktiven Tagebuchs» des Künstlers während der AIDS-Krise (1992) handelt und «die fragile Identität des Künstlers als schwuler Mann» thematisiert. Aufgegriffen wird dieser Strang in der Audio-Arbeit «a doubleday and a pasttime» in der – hinter einem goldenen Lametta-Vorhang – eine Stimme aus einer Sound-Glocke tagebuchartig von der alltäglichen Befindlichkeit des Künstlers nach der Ankunft in New York erzählt (gut liegt der Text schriftlich auf, denn verstanden habe ich nichts). Ob man auf diese Bekenntnisse – vielleicht auch in Kombination mit der Herkunft das Künstlers als Sohn einer italienischen Einwandererfamilie – eingehen will, ob nicht der monumentale Anspruch der je einen Raum füllenden Installationen das verunmöglicht, ich weiss es nicht so recht. Denn eigentlich habe ich den Anspruch, dass die emotionale Ergriffenheit, die seine Werke (auch bei mir) auslösen, von Gedanken auf weitere Ebenen dahinter verweisen muss, um mich wirklich zu überzeugen. Und das findet meiner Ansicht nach nicht genügend statt – die Blitze strahlen die im Begleittext erwähnte Bedrohlichkeit nicht aus; es sind jene Blitze, die auch mich beim Blick vom Balkon auf den (Bieler)-See als wunderschönes Naturspektakel faszinieren. In der künstlerischen Umsetzung sind sie visuell einnehmend, mächtig, raumfüllend gewiss, aber nicht mehr (und auch nicht weniger!)

Sharyar Nashat (bis 18. August)

Den grösstmöglichen Kontrast zu Rondinone im aktuellen Schweizer Ausstellungs-reigen bildet «Streams of Spleen» von Sharyar Nashat (* 1975) im MASI in Lugano. Der in Berlin lebende, ebenfalls auf internationaler Bühne agierende Genfer ist ein ausgesprochen intellektueller Künstler, auch wenn – gerade in dieser Ausstellung Körperlichkeit Ausgangspunkt und Inhalt ist. Da gilt es jede Nuance auf ihren doppelten und dreifachen Hintersinn zu befragen. Dass er dabei nichtsdestotrotz auf einer sinnlichen Ebene agiert, macht es spannend, ihm zu folgen.

Den grösstmöglichen Kontrast zu Rondinone im aktuellen Schweizer Ausstellungs-reigen bildet «Streams of Spleen» von Sharyar Nashat (* 1975) im MASI in Lugano. Der in Berlin lebende, ebenfalls auf internationaler Bühne agierende Genfer ist ein ausgesprochen intellektueller Künstler, auch wenn – gerade in dieser Ausstellung Körperlichkeit Ausgangspunkt und Inhalt ist. Da gilt es jede Nuance auf ihren doppelten und dreifachen Hintersinn zu befragen. Dass er dabei nichtsdestotrotz auf einer sinnlichen Ebene agiert, macht es spannend, ihm zu folgen.

Vereinfacht ausgedrückt geht der Künstler zum einen von der materiellen Fleischlichkeit unseres Körpers aus und weist auf ihr Verwandlungspotenzial hin zu abstrahierter Skulptur. Zum andern untersucht er den Weg vom bewegten äusseren Lebensabbild in seine inneren Strukturen, Verbindungen und Abläufe.

Das Doppelsinnige beginnt schon beim Titel «Streams of Spleen» – einen Spleen haben bedeutet eine irrwitzige Idee konsequent zu verfolgen, aber «spleen» benennt im Englischen auch die Milz, die einst in der Medizin als Sitz des Gemüts definiert wurde. Und genau so ist die Ausstellung angelegt.

Dann kommt Nashat der nächste Gedanke, nämlich Boden, Innen- und Aussenwände des zentralen Kubus mit bedruckten (recyclierbaren) Kunststoffplatten zu verkleiden und damit auf die mikroskosmische Struktur alles Seienden hinzuweisen. Im doppelten Sinn unter die Haut gehen dann aber die sechs «Bone out» benannten, blutroten Brustkörper. Da wird man förmlich selbst auseinander gerissen. Der Kunstkontext besänftigt dann aber wieder, indem die aus einer kleinen Knochenformation herausgeholten und vielfach vergrösserten Bodenskulpturen aus Polyesterharz, Fiberglas und Acrylfarbe , die nun liebevoll «Boyfriend» heissen, auf die Schönheit dessen, was Körper in der Kunst sein kann, hinweisen.

Aber halt, von Happy End keine Rede – auf der Aussenwand des Kubus hängen wie eine Klammer um den Inneraum zwei mittelformatige Schlachthof-Bilder (Acrylgel, Tinte, Sperrholz) – Brother_03 und Brother_08.

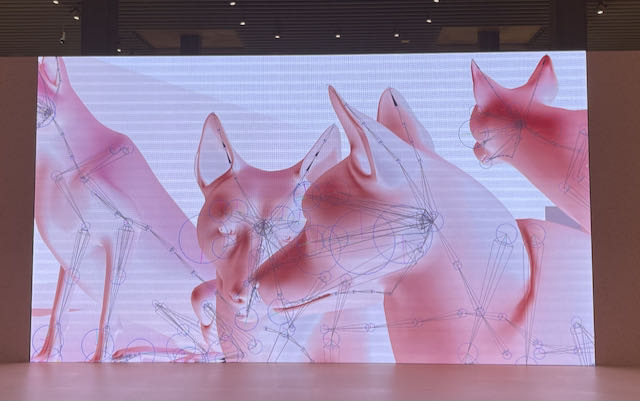

Bereits im Innenraum macht die schwarze Rückwand einer Multimedia-Installation respektive der eindringende Sound neugierig auf die andere Seite. Diese erweist sich dann im Rundgang als grossformatiges Video (7 Minuten), das zunächst in einer vermutlich mit KI-Hilfe animierten Bildfolge ein spielendes Wolfsrudel zeigt. Doch schon nach dem ersten Bildschnitt erscheinen die Tiere ohne Haut, als anatomische Zeichnungen und Angaben zu Bewegungsabläufen, Energieverdichtungen und mehr. Man wird den Verdacht nicht los, sie dienten wohl dazu, sie mit künstlicher Intelligenz in Maschinen, in Roboter umzuwandeln, mit undefinierter aber dennoch als bedrohlich wahrgenommenen Zielsetzung. Sinnliche rot-blaue Intermezzi bringen die Emotionalität zurück ins Spiel, doch erhöht das nur die Zwiespältigkeit. Sicher ist jedoch, Nashat setzt damit einen faszinierenden, bereichernden und intelligenten Kontrapunkt zu den Skulpturen im Innenraum und untermauert damit seine spleenige Vision von der Wandelbarkeit von Körperlichkeit in vielfältiger Hinsicht.

Bereits im Innenraum macht die schwarze Rückwand einer Multimedia-Installation respektive der eindringende Sound neugierig auf die andere Seite. Diese erweist sich dann im Rundgang als grossformatiges Video (7 Minuten), das zunächst in einer vermutlich mit KI-Hilfe animierten Bildfolge ein spielendes Wolfsrudel zeigt. Doch schon nach dem ersten Bildschnitt erscheinen die Tiere ohne Haut, als anatomische Zeichnungen und Angaben zu Bewegungsabläufen, Energieverdichtungen und mehr. Man wird den Verdacht nicht los, sie dienten wohl dazu, sie mit künstlicher Intelligenz in Maschinen, in Roboter umzuwandeln, mit undefinierter aber dennoch als bedrohlich wahrgenommenen Zielsetzung. Sinnliche rot-blaue Intermezzi bringen die Emotionalität zurück ins Spiel, doch erhöht das nur die Zwiespältigkeit. Sicher ist jedoch, Nashat setzt damit einen faszinierenden, bereichernden und intelligenten Kontrapunkt zu den Skulpturen im Innenraum und untermauert damit seine spleenige Vision von der Wandelbarkeit von Körperlichkeit in vielfältiger Hinsicht.

Gergana Mantscheva (bis 15. September)

Im Gegensatz zu Fahrenholz, Rondinone und Nashat ist die Ausstellung von Gergana Mantscheva im Kunsthaus Grenchen die erste Museumsausstellung für die 1974 in Bulgarien geborene Künstlerin. Obwohl seit 25 Jahren in der Schweiz lebend, sind ihre grossformativen «All Over» (so der Titel der Ausstellung) immer noch stark geprägt von den zwiespältigen Erinnerungen an ihre Herkunft. Der Trauer über den Verlust der Heimat begegnet sie mit kompositorisch überzeugenden, farblich «entsättigten» (Thomas Byland) Bildern. Sie erzählen von Resten des sozialistischen Realismus, von den letzten Plattenbauten, aber auch vom Zerfall der Friedhöfe, vom Verschwinden der Andenken an die Menschen, die einst mit ihr da lebten. Während von ersterem nur noch ein paar Fäuste übrig blieben, schafft sie mit klugen Perspektiven, dass die Platten-Architektur zur undurchdringlichen Mauer wird oder – in den Werken von 2024 – von instabilen, «versteinerten» Türmen bedroht wird. Gleichzeitig lässt sie in den Zeichnungen überwachsener Grabsteine, in den Einzelporträts von Bildnissen verstorbener Menschen ihre zutiefst menschliche Liebe zu ihrem Land spürbar werden.

Im Gegensatz zu Fahrenholz, Rondinone und Nashat ist die Ausstellung von Gergana Mantscheva im Kunsthaus Grenchen die erste Museumsausstellung für die 1974 in Bulgarien geborene Künstlerin. Obwohl seit 25 Jahren in der Schweiz lebend, sind ihre grossformativen «All Over» (so der Titel der Ausstellung) immer noch stark geprägt von den zwiespältigen Erinnerungen an ihre Herkunft. Der Trauer über den Verlust der Heimat begegnet sie mit kompositorisch überzeugenden, farblich «entsättigten» (Thomas Byland) Bildern. Sie erzählen von Resten des sozialistischen Realismus, von den letzten Plattenbauten, aber auch vom Zerfall der Friedhöfe, vom Verschwinden der Andenken an die Menschen, die einst mit ihr da lebten. Während von ersterem nur noch ein paar Fäuste übrig blieben, schafft sie mit klugen Perspektiven, dass die Platten-Architektur zur undurchdringlichen Mauer wird oder – in den Werken von 2024 – von instabilen, «versteinerten» Türmen bedroht wird. Gleichzeitig lässt sie in den Zeichnungen überwachsener Grabsteine, in den Einzelporträts von Bildnissen verstorbener Menschen ihre zutiefst menschliche Liebe zu ihrem Land spürbar werden.

Das Highlight der Ausstellung ist meiner Ansicht nach ein Querformat, das in einem Tümpel die Spiegelung der Platten-Architektur zeigt, die im Wasser gleichsam als Erinnerung erscheint. Zudem ist sie auf den Kopf gestellt, indem das Licht die Spiegelung von oben nach unten wiedergibt und damit als mögliche Interpreation die Unsicherheit der Künstlerin gegenüber ihrer eigenen Erinnerung aufzeigt.

Was man vermissen mag sind Ansätze des Aufbruchs. Doch wer weiss, vielleicht wird die malerische und persönliche Entwicklung der Künstlerin sie in Zukunft ans Licht bringen.

Nun sind die 100 Jahre panafrikanischer Malerei in Basel und die recherche-intensiven Filme von Pauline Julier auf der Strecke geblieben; man kann nicht alles.