Text azw für „Bern 70“ – herausgegeben von Michael Krethlow, Gabriel Flückiger, Konrad Tobler. Juni 2017 Edition Atelier

Liebt mich, liebt mich nicht, liebt mich, liebt mich nicht….

Die Künstlerinnen: Zwischen Erfolg, Diskriminierung und Rückzug

Sapperlot! Einen Text über die Künstlerinnen im Bern der 1970er-Jahre möchte man doch beginnen mit: „Aus Anlass des für 1975 ausgerufenen „Jahrs der Frau“ und der Verleihung des Kunstpreises der Stadt Basel an Meret Oppenheim, veranstaltet das Kunstmuseum Bern die erste grosse Retrospektive der Künstlerin in der Schweiz.

Doch nichts dergleichen. In der Liste der Hauptausstellungen in der Kunsthalle und im Kunstmuseum Bern werden zwischen 1970 und 1979 nur zwei Künstlerinnen namentlich erwähnt: Die englische Op-Art-Künstlerin Bridget Riley, welcher Carlo Huber 1971 eine Einzelausstellung in der Kunsthalle ausrichtet, und Niki de St.Phalle, von welcher – ebenfalls 1971 – in der „Kammer-Kunsthalle“ einige Werke gezeigt werden.

Doch Halt! Ist der Blick vielleicht falsch? Die Berner Künstlerin Beatrix Sitter-Liver sagt: „Die 1970er-Jahre waren das erste wirkliche erfolgreiche Jahrzehnt meiner Laufbahn“. 1976 zum Beispiel wird im Zieglerspital ihre wandfüllende, drei mal sechs Meter und 50 Zentimeter grosse Tapisserie mit dem Titel „Medizinmann’s Mantel“ eingeweiht.(1)  Aus einer Vielzahl von gewobenen geraden, gedrehten, losen und gefassten Bändern zwischen blau und violett bestehend, erinnert sie in ihrer Gesamtform an einen weit ausgespannten, monumentalen Umhang. Bereits ab den späten 1960er-Jahren finden Beatrix Sitter-Livers textile Kunstwerke an die Wände von Kirchgemeindehäusern und Schulen im Raum Bern und anderswo. Als Mitglied der Kommission für die Kunsthalle Bern kuratiert sie 1977 mit Johannes Gachnang die 3. Berner Kunstausstellung, die Textilkunst, Werke in Glas, Holz, Ton, Stein, Metall umfasst. Es ist eine Ausstellung mit Arbeiten von Ueli Berger, Verena Brunner, Franz Eggenschwiler, Elsi Giauque, Margrit Linck, Christian Megert, Meret Oppenheim, Markus Raetz, Irène Schubiger u.v.a.m. 13 Männer und 14 Frauen. Da sind sie also, die Künstlerinnen, im Verbund mit ihren männlichen Kollegen. Johannes Gachnang schreibt im Katalog:….es geht „erstens um die….Demonstration der Kunstfähigkeit alter Handwerkstechniken, zweitens, um….die Verwandtschaft all ihrer freien Äusserungen, begründet im gemeinsamen Entstehungsweg und drittens um das Aufspüren eines künstlerischen Spannungsfeldes. Auf die ungewöhnlich hohe Zahl von Künstlerinnen geht er nicht ein, fragt nicht was sie bedeutet, was künstlerische Produktion und Material und Geschlecht miteinander zu tun haben. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Gender-Diskussionen werden in der Schweiz zu dieser Zeit erst in Nischen geführt; zum Beispiel am Kunsthistorischen Seminar der Universität Zürich. Miriam Cahn schreibt erst 1980 mit schwarzer Kohle „Mein Frausein ist mein öffentlicher Teil“ in die Wölbungen der Autobahn-Unterführungen in Basel.(2)

Aus einer Vielzahl von gewobenen geraden, gedrehten, losen und gefassten Bändern zwischen blau und violett bestehend, erinnert sie in ihrer Gesamtform an einen weit ausgespannten, monumentalen Umhang. Bereits ab den späten 1960er-Jahren finden Beatrix Sitter-Livers textile Kunstwerke an die Wände von Kirchgemeindehäusern und Schulen im Raum Bern und anderswo. Als Mitglied der Kommission für die Kunsthalle Bern kuratiert sie 1977 mit Johannes Gachnang die 3. Berner Kunstausstellung, die Textilkunst, Werke in Glas, Holz, Ton, Stein, Metall umfasst. Es ist eine Ausstellung mit Arbeiten von Ueli Berger, Verena Brunner, Franz Eggenschwiler, Elsi Giauque, Margrit Linck, Christian Megert, Meret Oppenheim, Markus Raetz, Irène Schubiger u.v.a.m. 13 Männer und 14 Frauen. Da sind sie also, die Künstlerinnen, im Verbund mit ihren männlichen Kollegen. Johannes Gachnang schreibt im Katalog:….es geht „erstens um die….Demonstration der Kunstfähigkeit alter Handwerkstechniken, zweitens, um….die Verwandtschaft all ihrer freien Äusserungen, begründet im gemeinsamen Entstehungsweg und drittens um das Aufspüren eines künstlerischen Spannungsfeldes. Auf die ungewöhnlich hohe Zahl von Künstlerinnen geht er nicht ein, fragt nicht was sie bedeutet, was künstlerische Produktion und Material und Geschlecht miteinander zu tun haben. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn Gender-Diskussionen werden in der Schweiz zu dieser Zeit erst in Nischen geführt; zum Beispiel am Kunsthistorischen Seminar der Universität Zürich. Miriam Cahn schreibt erst 1980 mit schwarzer Kohle „Mein Frausein ist mein öffentlicher Teil“ in die Wölbungen der Autobahn-Unterführungen in Basel.(2)

Die Situation der Textilkunst

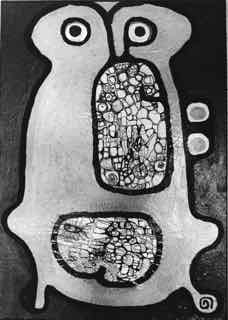

Parallelen zu Beatrix Sitte r-Liver lassen sich unter Berner Auspizien auch aus den Biographien der Textilkünstlerinnen Inga Vatter-Jensen oder Lilly Keller herauslesen. Letztere realisierte ihr textiles Opus Magnum bereits 1969/70 (siehe Bild): Die drei mal zehn Meter grosse Tapisserie für das Gymnasium in Langenthal. Die ausgesprochen „malerische“ Gestaltung des heute noch vor Ort hängenden Wandteppichs zeigt aufs Schönste, dass es Lilly Keller um eine Bild-Komposition geht; stilistisch in den zwischen Pop Art und Surrealismus changierenden Zeitgeist einfügt. Auch für sie waren die 1970er-Jahre höchst erfolgreiche Jahre. Doch die künstlerische Relevanz der textilen Werke nimmt nur ein Insiderkreis zur Kenntnis. Eine vollumfängliche Integration der Textilkunst in die Kunstgeschichte hat bis heute nicht stattgefunden. Auch wenn aktuell festgestellt werden kann, dass bezüglich Rezeption und Präsentation ein Umdenken im Gange ist. (3) Darum erstaunt es nicht, dass die drei genannten Künstlerinnen ihre Ausdrucksweise mit textilen Materialien später aufgeben, weil sie deren Diskriminierung gegenüber der sogenannt freien Kunst nicht mehr aushalten. Sie wechseln zu anderen Materialien und Techniken, Inga Vatter gar von der Kunst in die Kunstvermittlung.

r-Liver lassen sich unter Berner Auspizien auch aus den Biographien der Textilkünstlerinnen Inga Vatter-Jensen oder Lilly Keller herauslesen. Letztere realisierte ihr textiles Opus Magnum bereits 1969/70 (siehe Bild): Die drei mal zehn Meter grosse Tapisserie für das Gymnasium in Langenthal. Die ausgesprochen „malerische“ Gestaltung des heute noch vor Ort hängenden Wandteppichs zeigt aufs Schönste, dass es Lilly Keller um eine Bild-Komposition geht; stilistisch in den zwischen Pop Art und Surrealismus changierenden Zeitgeist einfügt. Auch für sie waren die 1970er-Jahre höchst erfolgreiche Jahre. Doch die künstlerische Relevanz der textilen Werke nimmt nur ein Insiderkreis zur Kenntnis. Eine vollumfängliche Integration der Textilkunst in die Kunstgeschichte hat bis heute nicht stattgefunden. Auch wenn aktuell festgestellt werden kann, dass bezüglich Rezeption und Präsentation ein Umdenken im Gange ist. (3) Darum erstaunt es nicht, dass die drei genannten Künstlerinnen ihre Ausdrucksweise mit textilen Materialien später aufgeben, weil sie deren Diskriminierung gegenüber der sogenannt freien Kunst nicht mehr aushalten. Sie wechseln zu anderen Materialien und Techniken, Inga Vatter gar von der Kunst in die Kunstvermittlung.

Die Weihnachtsausstellungen

Zum Stichwort „Künstlerin“ und „erfolgreich“ gehören im Bern der 1970er-Jahre auch die lokal äusserst beliebten „Weihnachtsausstellungen“ in der Kunsthalle. 1971/72 zum Beispiel sind von den 128 (!) mitwirkenden Kunstschaffenden nicht weniger als 42 oder rund ein Drittel weiblichen Geschlechts. Das gibt es sonst nirgendwo in dieser Zeit. Graciela Aranis-Brignoni, Greti Arni, Ellen Bauer, Claire Brunner, Ruth Burri, Gertrud Guyer, Elsbeth Gysi, Rena Hubacher, Hanni Krebs-Nencki, Hanni Pfister, Judith Müller, Helene Pflugshaupt, Fridel Sonderegger, Vreni Stein u.v.a.m. sind mit dabei. Die Verwunderung findet bald ihren Hintergrund. Offensichtlich sind es primär die „von Mühlenen“-Schülerinnen (4) respektive die Mitglieder der GSMB+K5, die hier von einer speziellen Gunst der Stunde profitieren, während die junge Generation weitgehend fehlt.

Doch selbst in dieser Konstellation wachsen die Bäume nicht in den Himmel: Von den 45 verkauften Werken im Betrag von 62’000 Franken stammen nur deren zehn im Wert von 11’000 Franken von Künstlerinnen. Obenaus schwingt dabei ein malerisch frei abstrahiertes Acryl-Stillleben von Jeannie Borel (1928-2007) (5), das mit 3000 Franken zu Buch steht, gefolgt von Werken von Greti Arni, Graciela Aranis, Gertrud Guyer, Rena Hubacher u.a. 1972/73 ist das Verhältnis noch extremer: Vom Gesamterlös aus Verkäufen in Höhe von 45’000 Franken gehen 3’800 Franken an Künstlerinnen.

Die Gunst der Stunde bezüglich der Annahme-Quote schlägt den Künstlerinnen aus einer besonderen Situation heraus. Als die GSMBA – in welcher 1971/72 noch keine Frauen vertreten sind – nach der legendären Attitüden-Ausstellung von 1969 die Entlassung von Harald Szeemann als Leiter der Kunsthalle postuliert und damit auch Erfolg hat, treten die progressiveren Berner Künstler geschlossen aus der Künstler-Gesellschaft aus.(6) Deren Position als Veranstalterin der Weihnachtsausstellung ist damit geschwächt, jene der Frauen-Gesellschaft, der GSMB+K, aber nicht.

Die jüngeren Künstlerinnen solidarisieren sich freilich mit ihren Kollegen und bewerben sich ebenfalls nicht um eine Teilnahme. Das Gesicht dazu findet man in der Parallel-Ausstellung in der eben erst gegründeten und von Marlies Kornfeld geleiteten Berner Galerie. Da treffen sich bereits 1970/71 Künstler wie Urs Dickerhof, Roland Werro, Christian Megert, Walter Vögeli, Konrad Vetter, Alfred Hofkunst, Reini Rühlin, Daniel de Quervin, Herbert Distel, Willy Weber, Bernhard Luginbühl, Harold Studer…..ach ja, auch Lilly Keller, Meret Oppenheim, Marianne Grunder und Margrit Jäggli.

Nach Harald Szeemann

In den „gloorreichen“ 1950ern und 60ern hat sich in Bern eine ausgesprochen patriarchale Kunstszene entwickelt. (7) Diese befindet sich nach dem Abgang von Harald Szeemann in einer Art Schockstarre, wichtige Vertreter verlassen Bern, die übrigen versuchen sich neu zu formieren, was mit der Berner Galerie, dem Weissen Saal, der Aktions-Galerie, den Galerien Krebs, Gerber, Schindler auch gelingt. Dennoch ist Herbert Distels internationales „Schubladenmuseum“ vielleicht ein adäquates Bild für die Zeit. Künstlerinnen findet man unter den 500 Künstlern übrigens nur mit der Lupe (z.B. Valie Export, Rebekka Horn, Beate Hulbeck, Lilly Keller, Muriel Olesen, Meret Oppenheim).

Auch das von Urs Dickerhof und Bernhard Giger herausgegebene Buch „Tatort 76“ ist eine Art Manifest für Bern seit den 1950ern (unter Beteiligung einiger weniger Frauen). Es leuchtet ein, dass dieses Klima des Festhaltens und zugleich des Aufbäumens den in den 1970ern erstmals und noch nicht mit Sieben-Meilen-Stiefeln zu eigenem, körperlichen Ich-Bewusstsein vorstossenden Künstlerinnen in Bern eine besonders schwierige Situation bot. „Ideen? Jede wirklich neue Idee ist eine Aggression“, sagt Meret Oppenheim in ihrer legendären Ansprache in Basel 1975. „Und Aggression ist eine Eigenschaft, die im absoluten Widerspruch steht zum Bild des Weiblichen, das die Männer in sich tragen und das sie auf die Frauen projizieren.“

Kein Dokumenta-Ticket für M.O.

Meret Oppenheim ist im Bern der 1970er ein Idol. Bewundert, verehrt, aber nicht rundum beliebt. Im Rückblick trauen sich einige Zeitgenossen und Zeitgenossinnen Begriffe wie „schnippisch“ oder „arrogant“ zu verwenden. Gebrannt von ihren Erfahrungen in den 1930ern in Paris, wehrt sie sich dagegen zum emanzipatorischen Aushängeschild gemacht zu werden.  Sie pflegt zwar einen kleinen Frauen-Freundschaftskreis (8) um sich, doch die Förderung von Kunst von Frauen sieht sie nicht als ihre Aufgabe. Die Frauen instrumentalisieren sie nichtsdestotrotz, vielen ist sie bis heute ein Leitstern. Fakt ist indes, was Harald Szeemann der hier Schreibenden 1992 in einem Gespräch anvertraute: „Mit den Wolkenbildern jener Zeit hatte ich halt schon etwas Mühe“ und auch Toni Gerber gestand damals, er habe in den 1970ern (noch) nicht eigentlich begriffen, was die Qualität der Werke von M.O. ausmache. (7) Daraus wird klar, warum Meret Oppenheim 1972 nicht mit auf dem Ticket an die „documenta“ in Kassel ist, die Siebner-Delegation aus Bern eine rein männliche ist. Den Berner Künstlerinnen hätte ihre Teilnahme zweifellos Schub gegeben.

Sie pflegt zwar einen kleinen Frauen-Freundschaftskreis (8) um sich, doch die Förderung von Kunst von Frauen sieht sie nicht als ihre Aufgabe. Die Frauen instrumentalisieren sie nichtsdestotrotz, vielen ist sie bis heute ein Leitstern. Fakt ist indes, was Harald Szeemann der hier Schreibenden 1992 in einem Gespräch anvertraute: „Mit den Wolkenbildern jener Zeit hatte ich halt schon etwas Mühe“ und auch Toni Gerber gestand damals, er habe in den 1970ern (noch) nicht eigentlich begriffen, was die Qualität der Werke von M.O. ausmache. (7) Daraus wird klar, warum Meret Oppenheim 1972 nicht mit auf dem Ticket an die „documenta“ in Kassel ist, die Siebner-Delegation aus Bern eine rein männliche ist. Den Berner Künstlerinnen hätte ihre Teilnahme zweifellos Schub gegeben.

Bild: Meret Oppenheim „Drei Wolken“. Kunstmuseum Thun. Foto: Helmle

Die Vorkämpferin

Ein gutes Beispiel, das dies alles illustriert, ist das Werk der Berner Stein-Bildhauerin Marianne Grunder (1926 – 2016).  Sie ist eine unermüdliche Vorkämpferin für die Präsenz von Künstlerinnen in der Berner Kunstszene, sie ist die erste Frau im Vorstand der Berner Kunstgesellschaft, wirkt in kantonalen und städtischen Kommissionen und mehr. Sie wird auch bei Kunst am Bau-Aufträgen immer wieder berücksichtigt und ist eine durchaus erfolgreiche Künstlerin. Doch ihre Steinskulpturen wirken in den 1970ern (noch) seltsam gedrungen, die Lebenslust ist wie eingeschlossen in den Stein, obwohl sie tausendfach an ihm hämmert, um ihm Form, Volumen und Kraft zu geben. Häufig „hocken“ die Skulpturen gleichsam am Boden. Erst 1986 kommt die Befreiung, welche letztlich zum Opus Magnum der Künstlerin – der einzigartigen, skulpturalen Nachgestaltung des Ateliers von Meret Oppenheim in Paris in der Salle Poma des Centre PasquArt führt (2000).

Sie ist eine unermüdliche Vorkämpferin für die Präsenz von Künstlerinnen in der Berner Kunstszene, sie ist die erste Frau im Vorstand der Berner Kunstgesellschaft, wirkt in kantonalen und städtischen Kommissionen und mehr. Sie wird auch bei Kunst am Bau-Aufträgen immer wieder berücksichtigt und ist eine durchaus erfolgreiche Künstlerin. Doch ihre Steinskulpturen wirken in den 1970ern (noch) seltsam gedrungen, die Lebenslust ist wie eingeschlossen in den Stein, obwohl sie tausendfach an ihm hämmert, um ihm Form, Volumen und Kraft zu geben. Häufig „hocken“ die Skulpturen gleichsam am Boden. Erst 1986 kommt die Befreiung, welche letztlich zum Opus Magnum der Künstlerin – der einzigartigen, skulpturalen Nachgestaltung des Ateliers von Meret Oppenheim in Paris in der Salle Poma des Centre PasquArt führt (2000).

Bild: Mariann Grunder „Skulptur“, 1979 Schilfsandstein, Kunstmuseum Thun. Foto: azw

Auftauchen und Abtauchen

Andere hatten nicht so viel Kraft, um sich dem subjektiv empfundenen Berner Klima entgegenzusetzen. Suzanne Baumann und ihre ebenfalls künstlerische tätige Partnerin May Fasnacht ziehen sich bereits um 1970 aus dem ihnen „borstig, undurchdringlich, verletzend“ (9) erscheinenden Berner Kunstbetrieb zurück. Sie beschliessen, sich in einem alten Bauernhaus in Marfeldingen (Gemeinde Mühleber g) eine eigene Kunstwelt zu erbauen, inmitten von Tieren, Pflanzen, Kunst und Sammelstücken aus aller Welt. Suzanne Baumann war 1967 als erfolgreiche Jung-Künstlerin angereist, um ihr von Skandinavien geprägtes, offenes Frauenbild nach Bern zu tragen.

g) eine eigene Kunstwelt zu erbauen, inmitten von Tieren, Pflanzen, Kunst und Sammelstücken aus aller Welt. Suzanne Baumann war 1967 als erfolgreiche Jung-Künstlerin angereist, um ihr von Skandinavien geprägtes, offenes Frauenbild nach Bern zu tragen.

Die Ausnahme-Erscheinung von Meret Oppenheim hatte in ihr die Vorstellung geweckt, dass ganz Bern sei wie Oppenheim. Das entpuppte sich freilich bald einmal als Illusion und mit ihrem gesellschaftskritischen Geist löste sie in der männerbestimmten Berner Kunstszene Aggressionen aus. Zwar entstehen in den 1970er-Jahren noch zahlreiche, künstlerisch überzeugende Kunst-Objekte – oft Assemblagen aus Fundstücken – aber auch Arbeiten auf Papier, welche den Hintergrund Baumanns als wissenschaftliche Zeichnerin verraten. Zu öffentlichen Ausstellungen kommt es bis Ende der 1980er-Jahre jedoch nicht mehr.

Bild: Suzanne Baumann „Die Blendung“, Objekt 1974. Foto: azw

Karriere in den Wind geschlagen

Zeitlich versetzt, aber letztlich doch nicht so anders, verläuft die Biographie der gleichaltrigen Margrit Jäggli. Auch sie steigt früh und begeistert in die Kunst ein. Mit den auf das Pop Art-Frühwerk folgenden Spiegelbildern findet sie ab 1969 grosse Beachtung; in Bern und weit darüber hinaus. Eine internationale Karriere bahnt sich an. Doch es kommt anders.

Ihre Malweise bezeichnet Jäggli als „psychologischen Realismus“ (10) und verweist damit auf die existentielle Dimension, die sie mit ihren teils bekleideten, teils nackten Bildnissen vermitteln will.  Durch den Zusammenzug verschiedener fotografischer Aufnahmen gelingt ihr eine faszinierende Intensität. In der Wechselwirkung der Realität des Spiegels als Bildobjekt einerseits und des auf die Spiegelfläche gemalten Porträts andererseits finden die Werke ihre treffendste Charakterisierung. Belasteter Existenz-Begriffe bedürfen sie nicht. Die suggerierte Dreidimensionalität gibt den Bildern eine scheinbar haptische Qualität. Das gibt allen, aber insbesondere den Ganzkörper- und, noch einmal potenziert, den Nackt-Porträts, eine unglaubliche Präsenz, die sich – gerade in Bern, wo sie mit ihrem Mann ab 1970 die Aktionsgalerie betreibt – gleichsam auf die Malerin als Person legt. Es mag sein, dass diese intuitive Übertragung vom Bild zu Margrit Jäggli selbst letztlich einer der Gründe ist, dass sie Vernissagen nicht mehr aushält, sich ab 1979 ihren Galagos (Halbaffen) zuwendet und anfangs der 1980er-Jahre aus der Kunst aussteigt. Ob darin eine Gender-Dimension enthalten ist, kann nicht eindeutig beantwortet werden, ist aber im im generellen – oft von Unsicherheit geprägten – Lebensgefühl der Frauen in den 1970er-Jahren doch angelegt.

Durch den Zusammenzug verschiedener fotografischer Aufnahmen gelingt ihr eine faszinierende Intensität. In der Wechselwirkung der Realität des Spiegels als Bildobjekt einerseits und des auf die Spiegelfläche gemalten Porträts andererseits finden die Werke ihre treffendste Charakterisierung. Belasteter Existenz-Begriffe bedürfen sie nicht. Die suggerierte Dreidimensionalität gibt den Bildern eine scheinbar haptische Qualität. Das gibt allen, aber insbesondere den Ganzkörper- und, noch einmal potenziert, den Nackt-Porträts, eine unglaubliche Präsenz, die sich – gerade in Bern, wo sie mit ihrem Mann ab 1970 die Aktionsgalerie betreibt – gleichsam auf die Malerin als Person legt. Es mag sein, dass diese intuitive Übertragung vom Bild zu Margrit Jäggli selbst letztlich einer der Gründe ist, dass sie Vernissagen nicht mehr aushält, sich ab 1979 ihren Galagos (Halbaffen) zuwendet und anfangs der 1980er-Jahre aus der Kunst aussteigt. Ob darin eine Gender-Dimension enthalten ist, kann nicht eindeutig beantwortet werden, ist aber im im generellen – oft von Unsicherheit geprägten – Lebensgefühl der Frauen in den 1970er-Jahren doch angelegt.

Bild: Margrit Jäggli. Porträt Lisbeth Kornfeld. Foto: zvg

Die Unfassbare

Jeder Fall ist anders, so auch jener von Esther Altorfer, die um 1964 als fragile Figur in der Berner Kunstszene auftaucht, einem schillernden Bernstein gleich. Eine Gefahr ist sie nicht für die Männer, im Gegenteil, gefährdet ist sie selbst. Man vergesse nicht, die 1960er-Jahre sind auch Experimentierfeld in Sachen psychedelischer Wirkstoffe. Dass sie die Nähe Meret Oppenheims sucht, verwund ert nicht; ihre zum Teil malerischen, zum Teil skripturalen Zeichnungen (Filzstift/Tusche), ihre kleinformatigen Objekte erzählen davon, auch wenn bei Altorfer von Anfang an etwas unbarmherzig Bohrendes, verzweifelt nach Sinn Suchendes an die Oberfläche drängt und oft dazu führt, dass sie ihre Werke selbst wieder zerstört.

ert nicht; ihre zum Teil malerischen, zum Teil skripturalen Zeichnungen (Filzstift/Tusche), ihre kleinformatigen Objekte erzählen davon, auch wenn bei Altorfer von Anfang an etwas unbarmherzig Bohrendes, verzweifelt nach Sinn Suchendes an die Oberfläche drängt und oft dazu führt, dass sie ihre Werke selbst wieder zerstört.

Doch gerade das Nicht-Fassbare fasziniert ihr Umfeld. Sie ist die einzige Künstlerin, welcher Toni Gerber eine One-Woman-Show gewährt (1970). Naheliegend ist ihre Präsenz in der von Meret Oppenheim und Lilly Keller kuratierten Ausstellung „Die andere Realität“ im „Weissen Saal“ des Kunstmuseums (1971). Der Aufenthalt bei Michael Buthe in Marokko (1972) wirkt sich fatal auf ihre psychische Stabilität aus. Sie lebt fortan und bis zu ihrem selbst gewählten Tod 1988 immer wieder in psychiatrischen Kliniken. Noch grösser ist jetzt die Sorge der Berner Kunstszene, die sie nicht fallen lässt und die ihre nun vermehrt expressiven Bildarbeiten in zahlreiche Ausstellungen integriert, sei es in der Berner Galerie oder im Kunstmuseum Luzern, wo Markus Raetz 1975 „7 Geschichten von 7 Prinzessinnen“ zeigt.

Bild: Esther Altorfer, „Zauberin“, 1974. Kunstsammlung der Stadt Biel. Foto: zvg

Nachtflug am Berg

Es gibt zweifellos auch in anderen Kunstregionen der 1970er/80er-Jahre Künstlerinnen, die früher und später „aussteigen“ (man denke zum Beispiel an Anna Winteler in Basel); ihre Zahl ist im Raum Bern aber eklatant.

Zu den Abgetauchten gehört auch Marie Bärtschi, die in den 1970er-Jahren als Romande mit einem betont literarischen Hintergrund in den Raum Bern kommt und hier als Autodidaktin zur Malerei – insbesondere dem Aquarell – wechselt, um das „Sprachliche“ in eine neue Ausdrucksform zu wandeln. Ihre oft Schicht um Schicht angelegten Arbeiten haben entsprechend erzählerische Qualitäten. Die meist klein- bis mittelformatigen Werke tendieren einmal zum Zeichenhaft-Symbolischen, Dinghaften, zeigen ein anderes mal surreal-poetische, von Objekten „besiedelte“ Landschaften.  Die Nähe zur Literatur verraten Titel wie „Das Meer findet den Weg zu den Quellen“ oder „Nachtflug am Berge“. Ihre Arbeiten fügen sich stilistisch in einen gemässigten Zeitgeist und finden im Raum Bern (auch Burgdorf und Biel) zu Recht ein gutes Echo und werden 1976 mit einem Aeschlimann-Corti-Stipendium ausgezeichnet. Doch eines Tages, gegen Ende der 1980er-Jahre kommt Marie Bärtschi zum Schluss, die Kunst sei ihre Sache nicht (mehr) und zieht sich aus der Kunstszene zurück.

Die Nähe zur Literatur verraten Titel wie „Das Meer findet den Weg zu den Quellen“ oder „Nachtflug am Berge“. Ihre Arbeiten fügen sich stilistisch in einen gemässigten Zeitgeist und finden im Raum Bern (auch Burgdorf und Biel) zu Recht ein gutes Echo und werden 1976 mit einem Aeschlimann-Corti-Stipendium ausgezeichnet. Doch eines Tages, gegen Ende der 1980er-Jahre kommt Marie Bärtschi zum Schluss, die Kunst sei ihre Sache nicht (mehr) und zieht sich aus der Kunstszene zurück.

Noch einmal ein anderer Fall ist jener von Ruth Grünig, die in den 1960er-Jahren als Textilkünstlerin in Erscheinung tritt, dann aber in den Bereich der kolorierten Zeichnung wechselt und bereits 1970 für ihre collageartigen, dicht verschlungenen, zum Teil grossformatigen Figuren-Zeichnungen ein Aeschlimann-Corti-Stipendium erhält. Es ist der Auftakt zu einem Jahrzehnt mit reicher Präsenz in Ausstellungen, sei es in der Berner Galerie, bei Martin Krebs oder der Aktions-Galerie von Rudolf und Margrit Jäggli. 1976 erhält sie ein Eidgenössisches Stipendium. Doch ihr gesellschaftskritischer Geist stellt vieles in Frage und so geht denn mit ihrer Übersiedlung nach Berlin 1982 die Ära öffentlicher Auftritte zu Ende.

Bild: Marie Bärtschi, Double-Objet III, Aquarell, 1979. Kunstsammlung der Stadt Biel. Foto: zvg

Auf der Suche nach der Essenz

Ein letzter „Fall“ sei hier noch erwähnt. Jener von Mili Jäggi. Die 1931 geborene Grafikerin und Eugen Jordi-Schülerin gehört schon in den 1950ern zum Kreis rund um die Zeitschrift „spirale“, doch gelingt ihr eigenes Heraustreten nicht. In kleiner Zahl schafft sie subtile, figürliche Bleistift-/Farbstift-Zeichnungen – meist Stillleben – bis ab 1977/78 dann erste Studien zu ihren nachmalig bekannten hochformatigen, von Landschaft inspirierten Farbfelder entstehen, die sie auf figurähnlich gerissene Papiere aufträgt. So wie die Natur nach aussen erscheint, nach innen aber hoch komplex ist, so sind ihr die Farben, die Farbverläufe, die Intensität, die Proportionen Instrumente zur Erkundung von Essenz. Am alchemistischen Nichtfinden des „Goldes“ verzweifelnd, bleiben die Arbeiten eingeschlossen, kommen erst 1990 erstmals an die Öffentlichkeit.

Keine „gefährliche Schau“ für Bern

Jedes dieser Beispiele hat andere Hintergründe, können als Einzel-Biographien gelesen werden. Doch es bleibt das Faktum, dass die Künstlerinnen im Bern der 1970er-Jahre mit wenigen Ausnahmen – dem genannten Bereich der Textilkunst zum Beispiel – grosse Mühe haben ein künstlerisches Selbstverständnis zu entwickeln. Ob bewusst oder unbewusst erleben sie das Klima als feindlich, es fehlen feministische Leitfiguren, die ihnen unmittelbar Mut gemacht hätten – wie Monika Diller, Miriam Cahn und andere „Damengöttinnen“ im Basel der Jahre um 1979/80. Eine Ausstellung wie sie im Strauhof in Zürich 1975 unter dem Titel „Frauen sehen Frauen – eine gefühlvolle, eine gescheite, eine gefährliche Schau“ stattfindet, ist im Bern der 70er undenkbar. (12)

Jedes dieser Beispiele hat andere Hintergründe, können als Einzel-Biographien gelesen werden. Doch es bleibt das Faktum, dass die Künstlerinnen im Bern der 1970er-Jahre mit wenigen Ausnahmen – dem genannten Bereich der Textilkunst zum Beispiel – grosse Mühe haben ein künstlerisches Selbstverständnis zu entwickeln. Ob bewusst oder unbewusst erleben sie das Klima als feindlich, es fehlen feministische Leitfiguren, die ihnen unmittelbar Mut gemacht hätten – wie Monika Diller, Miriam Cahn und andere „Damengöttinnen“ im Basel der Jahre um 1979/80. Eine Ausstellung wie sie im Strauhof in Zürich 1975 unter dem Titel „Frauen sehen Frauen – eine gefühlvolle, eine gescheite, eine gefährliche Schau“ stattfindet, ist im Bern der 70er undenkbar. (12)

Meret Oppenheim ist eine inspirierende Frau, aber keine Feministin, wehrt sich auch dagegen, als solche betrachtet zu werden. Dazu gehört, dass das Körperthema, das Frauenthema der ersten Stunde par excellence, im Bern der 1970er-Jahre nur zögerlich auftaucht, zum Beispiel in der – wie beschrieben – gedrungenen Form von Marianne Grunders Stein-Skulpturen oder in den heiteren, comicverwandten Wesen von Ruth Burri. (11)

Bild: Ruth Burri. O.T. , Acryl auf Holz. Foto: Simone Oppliger

Zu den wenigen lustvoll und subversiv Malenden gehört die in Bern aufgewachsene, in den 1970er-Jahren aber bereits primär im Jura (teils auch in Carona) wohnhafte Lis Kocher mit ihren seriellen Multiplikationen, ihren „Couvert-Bildern“ und den „Jura-Libre“-Handzeichen.

Nochmals erwähnt sei hier auch Lilly Keller, die in den 1970ern nicht ausschliesslich textile Werke schafft, sondern auch eindrückliche Gouachen, die stärker als die Tapisserien, zu einem halbabstrakten Surrealismus hin tendieren. Ebenso kombiniert sie in dieser Zeit Malerei und (Natur)-Fundstücke zu raffinierten Objektkästen.

Namhafte Professorinnen

An der Universität Bern gibt es (erstaunlicherweise) mehrere wichtige Professorinnen in den 1970er-Jahren, doch ist die Verehrung, die sie unter den Studentinnen geniessen, in einem intellektuellen, nicht in einem feministischen Sinn vorbildhaft. Gemeint sind hier insbesondere die Historikerin Beatrix Mesmer, die 1975 in den USA zum ersten Mal den dortigen „Woman Studies“ begegnet und – vor allem dann in den 1980ern – Frauengeschichte zu einem ihrer Kernthemen macht. (13) Sowie die Kunsthistorikerin Ellen Beer, die ab 1971 eine Professur für Mediävistik innehat. Ihre Publikation zur Lichtmystik (1972) wird heute noch zitiert. Es sind in der Erinnerung von Zeitzeugen weniger die Themen an sich, mit welchen sie die Studentinnen (und natürlich auch die Studenten) in ihren Bann zog, sondern ihre neuzeitlichen, vermehrt auf Funktion und Hintergründe angelegten Lehr-Methoden.

Neue Namen

Auf die Berner Kunstszene wirkt sich dies freilich nicht unmittelbar aus und es bleibt die Beobachtung der zahlreichen Rückzüge einerseits und der relativ kleinen Zahl von jüngeren Künstlerinnen, die in den 1970er-Jahren auftauchen und sich später einen überregionalen Namen schaffen. Wichtig ist zweifellos 1973. Ab diesem Jahr nimmt die GSMBA (endlich) auch Künstlerinnen auf. Viele wechseln daraufhin von der GSMB+ K zur GSMBA, andere bleiben in beiden Gesellschaften.

1974/75 übernimmt Johannes Gachnang die Leitung der Kunsthalle und mit ihm kommen auch die „sezessionistischen“ Künstler zurück an den Helvetiaplatz und mit ihnen auch einige neue Künstlerinnen, zum Beispiel Irene Henke, die – dem Trend der sogenannten „Spurensuche“ folgend – Fundstücke aus der Natur zu mystischen Objekten fügt.

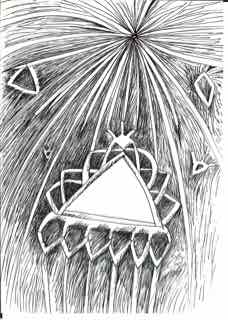

Oder Ka Moser (erstmals bereits 1972), die in dieser Zeit unter anderem repetitive Bewegungen und Rhythmen als impulsgebende Kräfte entdeckt und in wellenartige oder strahlenförmige Zeichnungen und Aquarelle übersetzt. Dieses umfangreiche Frühwerk ist heute (leider) kaum mehr bekannt, obwohl die Künstlerin in den 1970er-Jahren in zahlreichen Ausstellungen in Bern, Basel, Zürich, Thun vertreten war. Sie selbst stellte es bisher hintan, da sie ab den 1980er-Jahren ihre Musik-Performances als Hauptwerk betrachtete.

Oder Ka Moser (erstmals bereits 1972), die in dieser Zeit unter anderem repetitive Bewegungen und Rhythmen als impulsgebende Kräfte entdeckt und in wellenartige oder strahlenförmige Zeichnungen und Aquarelle übersetzt. Dieses umfangreiche Frühwerk ist heute (leider) kaum mehr bekannt, obwohl die Künstlerin in den 1970er-Jahren in zahlreichen Ausstellungen in Bern, Basel, Zürich, Thun vertreten war. Sie selbst stellte es bisher hintan, da sie ab den 1980er-Jahren ihre Musik-Performances als Hauptwerk betrachtete.

Bild: Ka Moser, Füllfeder-Zeichnung auf Papier, 1977. Foto: azw

Zu den „auftauchenden“ Namen gehören Ende der 1970er-Jahre auch Elsbeth Böniger und Heidi Künzler, deren Werke in den 1980er-Jahre Bedeutung erlangen.

Für die Kunstszene Bern von Bedeutung ist Johannes Gachnangs Idee, zusätzlich zur Weihnachtsausstellung sogenannte „Berner Ausstellungen“ mit eingeladenen Künstlern und Künstlerinnen zu veranstalten. Ist die erste noch rückwärts gewandt, treffen sich in der zweiten (1975) rund 30 Positionen der damals tonangebenden Berner Kunstszene unter dem Stichwort „Grossformate“. Dass hier nur wenige Künstlerinnen auftreten, ist naheliegend, waren „amerikanische“ Formate doch in dieser Zeit nicht ihr primäres Anliegen. Mit dabei einzig die seit Jahren erfolgreiche Japan-Bernerin Teruko Yokoi (14) , Marianne Grunder und Lis Kocher, die 1975 ihr monumentales Serienbild malt („Selina“, Acryl auf Leinwand, 390 x 227 cm).

Gegensteuer gibt die bereits erwähnte dritte Berner Ausstellung (1977) mit Werken aus verschiedensten Materialien.

Die „Berner Ausstellung“ von 1978 hat eher Weihnachtsausstellungscharakter, fast austariert zwischen Künstlerinnen und Künstlern. Neben den treuen GSMB+K-Künstlerinnen Greti Arni und Claire Brunner tritt hier auch die künstlerisch von einem Brasilien-Aufenthalt geprägte heiter-erotisch-figürlich malende und plastisch gestaltende Ruth Burri (*1935) erstmals in einem grösseren Zusammenhang auf. Johannes Gachnang, der in seinem Hauptprogramm profilierte, oft deutsche Kunst zeigt, gelingt es mit den „Berner Ausstellungen“ die lokale mit der internationalen Szene zu vernetzen und sich so die Gunst der Stadt und der Künstlerschaft zu erhalten. Als wachsamen Förderer der sich in den 1980er- und 1990er-Jahren mehr und mehr Bahn brechenden Kunst von Frauen kann man ihn gleichwohl nicht bezeichnen; diesbezüglich behält Jean-Christoph Ammann (Kunsthalle Basel) die Nase vorn, wenn auch erst anfangs der 1980er-Jahre!

1 Mit einer Kostenstelle von 32’000 Franken ist „Medizinmann’s Mantel“ der höchstdotierte Auftrag, den die Stadt Bern in dieser Zeit vergibt. Während langen Jahren bleibt er am ursprünglichen Ort, wird dann aber vor 10, ev. 15 Jahren aus baulichen Gründen aus der Cafeteria entfernt und andernorts platziert. Und jetzt, da das Zieglerlspital geschlossen wurde? – Eine Kontaktnahme mit der Künstlerin fand nicht statt. Telefonische und schriftliche Nachforschungen führten wochenlang ins Leere. Weder die Stadt noch der Kanton noch die Spitäler führen „Medizinmann’s Mantel“ in ihrem Kunst-Inventar. Zuständig waren die einen und anderen früher einmal, aber jetzt…..Geduld und Ausdauer und Hartnäckigkeit waren gefragt. Doch leider brachten sie keinen Erfolg. „Medizinmann’s Mantel muss als verschollen gelten.

2 Vgl. „Damengöttinnen am Äquator“, Vortrag von Annelise Zwez im Kunstmuseum St. Gallen, 12. August 1997 (abrufbar über www.annelisezwez.ch)

3 Man denke zum Beispiel an die Ausstellung von Sophie Täuber-Arp im Aargauer Kunsthaus 2014, welche die textile Umsetzung vieler Werke mit Skizzen und Entwürfen betonte und nicht – wie früher – nur in Nebensätzen erwähnte. Oder auch die Ausstellung von Etel Adnan im Haus Konstruktiv in Zürich 2015, welche die textilen Arbeiten der 80jährigen Libanesin geradezu altarmässig inszenierte.

4 Bereits ab 1940 betrieb der Maler Max von Mühlenen zusammen mit seiner Frau Vreni (-Stein) eine private Malschule in Bern. Vor allem um die Tageskurse auszulasten, wurden von Anfang an auch (zahlungskräftige) Frauen aufgenommen. Das führte dazu, dass es in Bern in der Mitte des 20. Jahrhunderts überdurchschnittlich viele Malerinnen gab, von denen sich eine stattliche Zahl im Grossraum Bern einen Namen machte und bis weit in die 1980er-Jahre, zu einem (kleinen) Teil bis heute aktiv ist. Genannt seien zum Beispiel Elsbeth Gysi, Judith Müller, Claire Brunner.

5 GSMB+ K = Gesellschaft Schweizer Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen. Da die Sektion Bern auch Künstlerinnen aus der Romandie umfasst und die Gesamtsektion teilnahme-berechtigt ist, erscheinen in den Berner Weihnachtsausstellungen sowie in den Sektionsausstellungen (z.B. 1971) immer auch Neuenburger, seltener Waadtländer Künstlerinnen.

6 Gemäss Gespräch mit Urs Dickerhof, Biel November 2015

7 Vgl. Annelise Zwez in „Künstlerinnen im Kraftfeld der Berner 68er-Jahre“ publiziert in „Suzanne Baumann Werke Sammlung“, Aargauer Kunsthaus, 1992

8 Zu diesem Freundeskreis zählen insbesondere Suzanne Baumann, May Fasnacht, Esther Altorfer und Lilly Keller

9 Vgl. Vernissage-Ansprache von Annelise Zwez zur Ausstellung Suzanne Baumann, Esther Altorfer, Meret Oppenheim in der Galerie Rigassi in Bern, September 1992

10 Vgl. Text Eveline Suter im Katalog zur Ausstellung Margrit Jäggli im Kunsthaus Langenthal, 2012

11 Vgl. „Dem Sein im Körper Sprache geben“, Text von Annelise Zwez im Katalog „hauttief“, herausgegeben vom Helmhaus Zürich, 1994.

12 Mit dabei u.a. Rosina Kuhn, Christina Fessler, Bice Curiger, Manon, Doris Stauffer, Bigna Corradini. Eine wichtige Figur im Hintergrund ist Heidi Bucher, die 1974 aus Amerika in die Schweiz zurückkehrt und den Zürcher Künstlerinnen von ihrem Begegnungen mit wichtigen feministischen Künstlerinnen in den USA berichtet.

13 Vgl. Beatrix Mesmer „Ausgeklammert – eingeklammert – Frauen und Frauenorganisatioenn in der Schweiz des 19. Jahrhunderts“ Verlag Helbing & Lichtenhahn, 1988.

14 Teruko Yokoi (*1924) kam 1962 von Japan über San Francisco, New York und Paris nach Bern. Sie war die erste Frau von Sam Francis. Ihre Natur-Motive erfreuen sich grosser Beliebtheit. Sie stellt in den 1970ern hauptsächlich bei Martin Krebs in Bern aus.