Vernissagerede für Brigitta Malche und Christina Käuferle

Ausstellung Galerie im Zimmermannshaus,Brugg, 23. Sept. 1995

Annelise Zwez

Sehr geehrte Damen und Herren

Dass Brigitta Malche und Christina Käuferle 1991 im Kunsthaus in Zürich gemeinsam ausgestellt haben, ist insofern Zufall als beide Künstlerinnen, die sich zuvor nur am Rande kannten, Projekte für Raum-Installationen eingereicht haben, die von der damaligen GSBK-Jury (zusammen mit einer Arbeit von Marianne Klein) zur Realisierung vorgeschlagen wurden. Brigitte Malche zeigte in der Ausstellung „Drei Räume“ den atmosphärisch dichten Farb-Klang-Raum „Vier Elemente“, Christina Käuferle den schwarz/weiss gegliederten, theaterraumähnlich bestuhlten „Segment-Raum“. Für beide Künstlerinnen war es die erste Gelegenheit, ein aufwendiges Installationsprojekt in raumfüllendem Rahmen auch wirklich auszuführen. Vor vier Jahren war es noch praktisch eine Vorbedingung, von einer Kunsthalle oder einem Kunstmuseum eingeladen zu werden, um ein Innenraum-Projekt samt Sponsoring realisieren zu können. Das heisst, Kunstschaffende mussten erst einmal auf diesem Niveau Akzeptanz finden, bevor sie ihre Raum-Projekte überhaupt umsetzen konnten. Erst heute gibt es vereinzelt mutige Galeristen und Galeristinnen, wie zum Beispiel Marlies del Buono, die bereit sind unter grossem Aufwand aller Beteiligten Ausstellungen zu realisieren wie wir sie hier und heute erleben dürfen. Das grosse Dankeschön sei hier schon mal vorweg formuliert. Dass diese ideell positive, ökonomisch aber gleichzeitig die existentiellen Ränder berührende Entwicklung Spiegelung komplexer Umwälzungen des Kunstbegriffs sind, sei hier nur angetönt. Wir dürfen uns an der schönen Seite freuen, indem wir Kunst als uns umfassendes Erlebnis erfahren können.

„Kunst ist auch eine Kunst der Möglichkeiten“, ich muss diesen wichtigen Satz von Hanna Gagel schon wieder zitieren, denn sowohl für Brigitta Malche wie für Christina Käuferle war das Vertrauen, das sie damals bezüglich eigener Raum-Projekte erfuhren und in äusserst positiven Reaktionen nachgedoppelt erlebten, partieller Neubeginn und Aufbruch für ihr Schaffen. Dies zu wissen und zu bedenken, ist die Verantwortung, die sich heute allen, die Kunst lieben und sie in die Zukunft hinübertragen wollen, stellt. Die zeitgenössische Kunst ist heute gefährdet und zwar sowohl politisch wie ökonomisch. Wie sagte doch Ingeborg Lüscher am Symposium in Ittingen so träf: „Je besser meine Kunst wurde, desto schwieriger wurde es, sie überhaupt noch schaffen zu können“.

Nichtsdestotrotz: Die Qualität der Zürcher Arbeiten von Brigitta Malche und Christina Käuferle gab beiden dank viel Engagement die Möglichkeit weitere Installationen zu realiseren und zu zeigen. Für beide ist die Raum-Arbeit zum integralen Bestandteil ihres Gesamtschaffens geworden – beiden ist es indes gleichzeitig ein Anliegen, die grossen Entwürfe in stilleren, kleineren Arbeiten mit traditionellem Bild-Charakter zu verdichten.

Was ich bisher antönte, waren äussere, gemeinsame Strukturen. Von der Essenz her wichtiger sind jedoch die inneren, die mir eigentlich erst jetzt, in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit den beiden Künstlerinnen bewusst geworden sind. Ich kann sie, bevor ich auf die einzelnen Werke eingegangen bin, vorerst nur antönen: In beiden Arbeiten treffen sich zwei verschiedene Bewusstseins-Ebenen, eine äussere und eine innere. Brigitta Malche gestaltet sie als „Polarität“ – so der Titel des hier nach Linz 1994 zum zweiten Mal inszenierten Farb-Klang-Raumes – als Kontraste, die direkt aufeinanderprallen. Christina Käuferle interessieren hingegen primär die „Zwischen-räume“, oder, wie der zweite Teil des Titels lautet, „Der Weg zum Reisfeld“ – zum eigenen wohlverstanden. So stehen sich in Brigitta Malches Installation das Aussen – das Rot,die Kommunikation, der Lärm, des blinkende Gelb – und das Innen – das Stille, das Lautlose, das Blau – als Gleichgewichte zu beiden Seiten des Gongschlages gegenüber. Während Christina Käuferle quasi den Gongschlag, den Weg vom äusseren Agieren zum inneren Nachdenken thematisiert.

Nichts geschieht zur Unzeit. Gerade die Kunst, die wie ein Seismograph horcht auf das, was geschieht und oft aus noch unbewussten Strukturen heraus Gültigkeiten formuliert, kann uns dies aufzeigen.

Christina Käuferle ist ein Jahr vor Kriegsausbruch in Dessau – wo damals noch das Bauhaus stand – geboren. Die Kindheit war Krieg und Nachkriegszeit, doch das Schicksalshafteste war die Flucht, kurz bevor sich der eiserne Vorhang schloss, kurz vor Abschluss der Matura ( übrigens Typus A mit Griechisch und Latein), kurz vor dem Erwachsensein. Weil die DDR als Herkunftsort sowohl in West-Deutschland wie in der Schweiz belastete, um nicht zu sagen diskriminierenden Charakter hatte, wurde die DDR und damit eigentlich die ganze Jugend für Christina Käuferle zum Tabu. Und wie bei allen, die aus welchen Gründen auch immer Teile ihrer selbst einschliessen müssen, führt dieser Umstand letztlich zu einem nie ganz Verstandenwerden, einem nie ganz Oeffnenkönnen. Mit der Wende – nach 30 Jahren Mauer – kam für Christina nicht einfach das grosse Glück, sondern der mühsame und zugleich faszinierende Aufbruch zum „Reisfeld“, zum eigenen, unverstellten Selbst. Als Künstlerin bot sich ihr die Möglichkeit, die Suche nach der Fülle hinter den Barrikaden auf einer weit über die eigene Biographie hinausweisenden Ebene zu visualiseren. Zwischenräume gibt es erst dann, wenn feste, geschlossene Zonen sich auftun und einen Blick dahinter ermöglichen. Wenn Christina sagt, sie hätte die Linie, die sich im Feld oder im Raum rhythmisch vervielfacht, in der Sitzfläche der Gartenstühle – damals im Segment – Raum – entdeckt, so stimmt das zweifellos, aber nur weil das Bild dem entsprach, was sie als Bild suchte. Seither haben sie die Linien, die Bänder eher, und die dazwischen geschobenen Sehschlitze nicht mehr losgelassen. Es entstanden sowohl lineare Arbeiten auf Papier respektive Leinwand wie auch dreidimen-sionale Werke, ausgehend von Transport-Paletten. Gleichzeitig fand eine konsequente Reduktion auf die Farben schwarz und weiss statt, die in ihrem harten Kontrast Räumlichkeit ganz besonders betonen. Man hatte oft den Eindruck, dass die feste Form nur dazu diente, davon zu erzählen, dass es dazwischen und dahinter noch anderes gibt.

Erst in dieser Ausstellung tritt die Fläche, als Quadrat, als Rechteck, sowie der Tupfer als zurückhaltendste Form von Schrift, von Akzent hinzu. Somit ist der Weg der Oeffnung zwischen den Räumen hindurch zum symbolischen Reisfeld auch formal vorgezeichnet. Ich denke, er beginnt auf dem grossen Leinwandbild an der Rückwand der Galerie mit den einer Leiter gleich horizontal und rhythmisch übereinandergelegten, schwarzen Balken. Die dunklen Gegenwarts- oder Realzonen sind vereinzelt vom Licht getroffen, sodass ihre Materialität durchlässig wird, Vorder- und Hintergrund zu vibrieren beginnen. Und ich denke, dass die Künstlerin damit in gewissem Sinn den Zwischenraum öffnet. Und was sichtbar wird, sind wiederum Räume. Nur ganz subtil notiert Christina die Raum-Rahmen , die in feiner malerischer Verjüngung einen Trichter nach hinten zu bilden scheinen, auf kleine Blättchen. Sie sind an einem schwarzen Balken aufgemacht, ohne Rahmen, ohne Halt, einfach so – als verletztliche kleine Papiere, die alle im Fluchtpunkt einen weissen Tupfer haben, ein Reiskorn – unscheinbar und kostbar zugleich. Elektronikgewohnt wie wir sind, haben wir keine Mühe mit veränderten Grössendimensionen, mit Verkleinern, Vergrössern; und auch dieses Fokussieren ist uns – nicht zuletzt vom Fotografieren her – bekannt. Und so stelle ich mir eigentlich vor, dass die zentrale Installation hier makrokosmische Materialisation der kleinen weissen Tupfer in den Fluchtpunkten der kleinen Blättchen sind. Reiskorn – Reisfeld. Jedes Korn ein Mikrokosmos in sich und alle zusammen Leben, Wachsen, Denken. Rudolf Steiner sprach immer vom Denken als weltformender Energie. Jedenfalls befinden wir uns in einer Zone der Imagination – jede Pflanze ist Symbol für einen lichtdurchlässigen Gedanken. Alles ist indes in eine Ordnung gebracht, zumindest vom Ansatz her – ich habe Christina schon am Donnerstag gesagt, dass ich mich darüber freue, dass die einzelnen Pflanzen aus satiniertem Pergament ihre Blätter individuell ausfächern. Und ich bleibe dabei. An die eine Längs- und die eine Querseite hat Christina ihre dunklen Paletten gelegt, sie wirken wie ein Schutz, aber auch wie ein Steg, der es erlaubt, das Feld abzuschreiten, die „Gedanken“ aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Zu benennen sind sie nicht – ich spüre sie – wenn ich sie in meinem Körper zu lokalisieren suche – auch nicht im Kopf, sondern da – im Sonnengeflecht, da, wo Stummheit beredter ist als Worte. Es scheint, dass es auch Christina so ging, denn die kleinen „Briefe“, die sie – hier auf der Seitenwand – auf Reispapier schrieb, sind nur für jene lesbar, welche die Reiskornschrift kennen.

Die Installation von Christina Käuferle ruft nach Stille, nach Einsamkeit mit sich selbst. Brigitta Malches „Polarität“ hingegen ruft die Menschen zusammen, auf dass sie Hören und Schauen. Erleben, dass das Pulsieren des Tages und die Stille der Nacht, das Kommen, Gehen, Sprechen auf der einen, das Ausatmen und still Werden auf der andern Seite einander bedingen wie Yin und Yang. Einander bedingen heisst aber auch: beide Phasen zulassen, beide Phasen nutzen, sie wach wahrnehmen. Es ist nicht Fülle und Leere, die einander begegnen – denn wir sind es, die Fülle und Leere bestimmen, wo auch immer. Brigitta spricht von „Parallelen Welten“.

Die Mittel, die Brigitta Malche einsetzt, spannen den traditionellen Kunstbegriff weit aus, zum Beispiel auch durch die enge Zusammenarbeit mit Technikern. Zwar gehören mit Strom erzeugte Neonfarben seit der Minimal Art zur Kunst – denken sie an Dan Flavin, an Christian Herdeg, an Bruce Naumanns gelbe Gänge – gerade jetzt im Zürcher Kunsthaus oder, raumbezogener und mystischer, an James Turells Lichträume. Auch das als Raumkörper gebaute Rechteck könnte als plastische Form an sich Minimal Art sein. Der Klang aber dringt erst seit vielleicht zehn Jahren als mitbestimmender Bestandteil in die Kunst ein. Es waren zum einen die Video-Künstler und -Künstlerinnen, die hiezu beitrugen – denken Sie an die kaum aushaltbaren Schreie, die Bruce Naumann 1992 durch das Friedericianum der „documenta“ jagte, an die Hilfeschreie aus dem kleinen im Boden eingelassenen Video von Pipilotti Rist in der „Moral“-Ausstellung in der Basler Kunsthalle oder an „Sophies Zehe“, die Installation mit Video, Musik und Glühbirnen von Muda Mathis in der Karthause Ittingen. Es waren aber auch die Musiker, welche die Raum-Klänge real umzusetzen begannen – denken Sie etwa an die Klang-Installation von Walter Fähndrich im Aargauer Kunsthaus oder an die Sprechgeräusch-Sender von Nika Spalinger, damals in der Kaserne in Basel.

Brigitta Malche kombiniert Farbe, Klang und Raum und schafft damit eine neue Dimension. Sie taucht uns durch die Dynamik des Wandels in ein Wechselbad der Befindlichkeiten. Bei den Geräuschen horchen wir und suchen nach den unsichtbaren Bildern dazu, eingetaucht in feuriges, verzehrendes Rot und geschüttelt von gelb-leuchtenden Stromimpulsen. Unruhe, Nervosität, aber auch befreiendes Lachen breitet sich aus. Dann der Gong-Schlag – kräftig, Zäsur markierend – daraufhin Stille: am Anfang fast Schock, dann durch das aufsteigende Blau das Ausatmen, Entspannen, Ruhen, Sinnen. Dann wieder los – drei Phasen sind es, die im Konzept von Brigitta Malche die Innenwelt, den Menschen im Austausch zwischen innen und aussen, und zuletzt die Aussenwelt symbolisieren. Die Töne wechseln – die Stille bleibt; die Töne bestimmen uns von aussen – die Ruhe hingegen bestimmen wir selbst. Das Aktive des Lärms erzeugt passives Erleben, das Passive der Ruhe jedoch bewirkt innere Aktivität. Polarität auch da, reziprok: Der passive Lärm und die aktive Ruhe. Ein Paradox? Nein, eben gerade nicht.

Was treibt die Künstlerin dazu, gerade so und nicht anders zu arbeiten. Manches. Ein Moment, das sicher ganz wichtig ist, fusst auf dem Kulturschock, den die Künstlerin durch den Wohnortwechsel von Zürich nach Peking und dann wieder von Peking nach Zürich erlebt hat. Zwei Welten, die in sich zu vereinen, die Künstlerin viel Zeit und Kraft gekostet hat. Die Installation hier im Zimmermannshaus nun clichéhaft mit lärmigem Westen und stillem Osten gleichzusetzen, wäre indes fatal. Es geht vielmehr um das Bewusstmachen verschiedener Daseinsformen und -zustände, um Leere und Fülle, wo und wie auch immer. Noch etwas anderes treibt die Künstlerin: Wenn sie im Louvre, im Prado oder in der Dresdener Akademie die Leute beim Bilderschauen beobachten, sehen sie von aussen kaum, was im Innern der Menschen vorgeht. Denn meistens beschränkt sich das Schauen auf die Interaktion zwischen Augen und Hirn. Hier hingegen schauen wir unweigerlich mit unserem Körper, zumindest mit unserem ganzen Gesicht, weil die emotionale Ebene als unmittelbare Schwingung auf uns trifft. Und so werden wir mit unserem sichtbaren Reagieren auf die Erlebnisstruktur zum integralen Bestandteil der Installation, umsomehr wenn mehrere Menschen miteinander da sind und die Interaktion zwischen den Menschen als weitere Dimension hinzukommt. Dass es der Mensch ist, der die Kunst durch seine Denken überhaupt erst zur Kunst werden lässt, ist in der Kunsttheorie ein alter Zopf. Aber dass wir durch den emotionalen Ausdruck unserer Befindlichkeit, die das Denken selbstverständlich nicht ausschliesst, zum Schöpfungs-prozess der Kunst gehören, das ist eine der spannenden Entwicklungen der neueren Kunst, nicht nur bei Brigitta Malche.

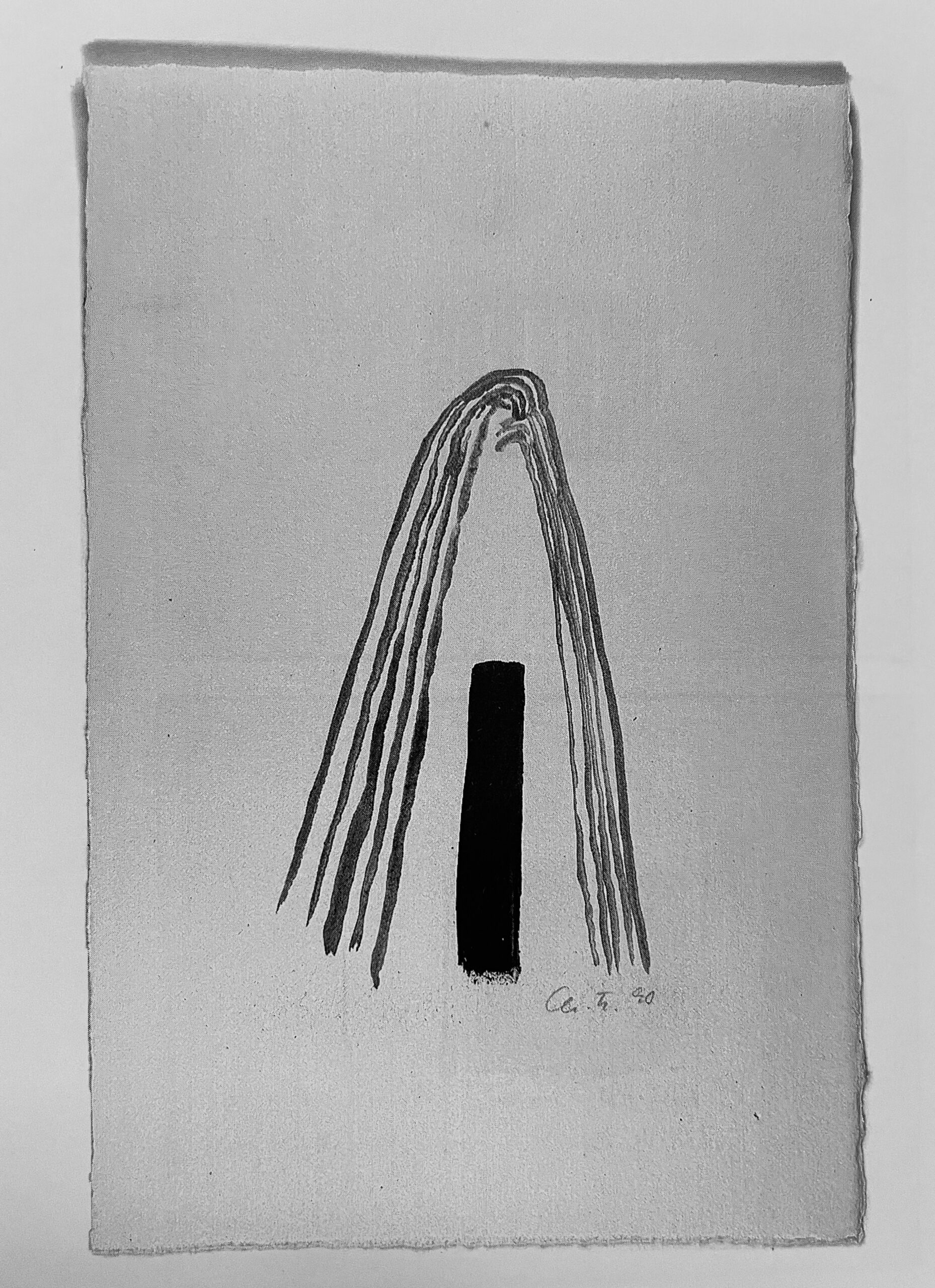

Brigitta Malche zeigt in dieser Ausstellung nicht nur die Installation „Polarität“, sondern auch eine Reihe von Bildern. Ich denke, es ist nicht schwer, die Bilder dem Blau zuzuordnen, der Fülle in der Stille. Es sind zumeist einfache, geometrische Formen, mit Kohle und Kleister auf Chinaseide gemalt – die Künstlerin sagte mir einmal, sie liebe das Geräusch so sehr, wenn die Kohle über den Stoff fahre. Die Formen sind nicht definiert wie in der konstruktiven Kunst, sondern in einer Art Schwebezustand zwischen Formation und Auflösung. Denken Sie zwischendurch schnell an das grosse Leinwandbild von Christina Käuferle, da ist dieses Auflösen auch. Auflösen heisst auch Hindurchgehen oder Spüren, dass es zwischen dem Festen, Greifbaren und dem Materielosen, Gedachten eigentlich gar nicht so grosse Unterschiede gibt. Wie sagte doch Beuys: Der Gedanke ist Skulptur. Und wie sagte Steiner: Denken ist Form. Ich danke fürs Zuhören.