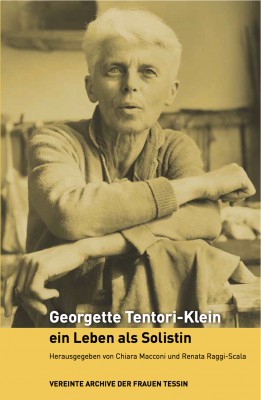

Georgette Klein – Das schöpferische Werk – Text für die Publikation „Georgette Tentori-Klein – Ein Leben als Solistin“ (2014)

Georgette Klein – Das schöpferische Werk – Text für die Publikation „Georgette Tentori-Klein – Ein Leben als Solistin“ (2014)

«Ob wir es in Worten tun, im Ton, im Holz, in der Musik, immer schreiben wir nur die neuen Phasen unserer Reife auf» 1

Georgette Tentori-Klein (GEO) hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen. «Mon métier + mon art c’est vivre» zitiert sie Michel de Montaigne (1533-1592) im Tagebuch von 1950 und verweist damit auf ihre eigene Vision der Durchdringung von Leben, Erkenntnis und kreativem Schaffen. Einzelne Facetten herauszugreifen ist nicht unproblematisch, da sie nicht einzeln, sondern als Ganzes die Ausserordentlichkeit dieser belesenen, nimmermüde forschenden und kreativ hoch begabten Künstlerin ausmachen.

Wenn wir zum Beispiel bedauern, dass sich die kaum je für andere als sie selbst gespielten Klänge ihrer Geige unwiederbringlich verflüchtigt haben, werden wir in den Tagebüchern zurückgeholt und auf die Verbindung von Klängen und Farben hingewiesen «…a-dur scheint grün zu entsprechen, c-moll = weinrot oder lila, d-dur = gelb…» 3.5.1937). Wenn wir nun irritiert denken, sie habe doch gar nicht gemalt, so verweist sie auf ein »am falschen Ort gesetzes Blau» im Entwurf für einen Wandteppich (1950), auf die Wirkung der Bekleidung ihrer Marionetten respektive Handpuppen und ihre Stoffe für Kleider: «Mit je mehr Farben man sich zu umgeben weiss, umso reichhaltiger wird man mitschwingen.»

Einmal wagt sie eine partielle Annäherung ihrer Ausdrucksformen in «4 états de conscience», nicht ohne vorher festgehalten zu haben: «man kann es nicht genug sagen: créer est un état de conscience – sich rechenschaft geben +zwar nicht nur so im allgemeinen, sondern in den kleinen + kleinsten dingen». Dann konkreter: Der Tanz sei die Bestätigung der Eigenbewegung des Körpers, die Musik des «Rütmus» und des Tönens, die Plastik die Grenzzone in den Raum, im Gedicht endlich werde der Reflex aller drei andern Bewusstseinszustände festgehalten.

Wenn gleichwohl versucht werden soll, einzelne Sparten näher zu betrachten, so nicht zuletzt, um die einen künstlerischen Ausdruck in sich bildende Eloquenz ihres täglichen Schreibens in Relation zur Materialität des Geschaffenen zu stellen. Denn was sie einmal zum Arbeiten mit Plastilin im Vergleich zum Holz schrieb, nämlich: «man muss den modellierten Stenogrammen gegenüber sehr wählerisch zu sein wissen – sie enthalten heil + unheil dicht beeinander», das gilt auch für die Wechselwirkung von intellektuell Formuliertem, theoretisch Erkanntem und real Umgesetztem.

Wie alles begann ist leicht zu fassen: Die Germanistik-Studentin Georgette Klein schult im extrem männerlastigen Zürcher Universitätsbetrieb der 1910er-Jahre ihren Intellekt mit Bravour, aber Herz, Hand und Körper verkümmern (siehe hiezu Text Gisa Lang). Die Musik ist eine Fluchtroute, die sie mit Talent verfolgt, das Textile eine andere. Das Beherrschen textiler Handfertigkeiten wie stricken, sticken, nähen und mehr gehört zu Beginn des 20. Jahrhunderts und noch viele Jahrzehnte mehr zur Basis weiblicher Erziehung und Schulung. Georgette Klein konnte somit auf bereits Erlerntes zurückgreifen.

Dennoch lassen ihre Anfänge als Textilkünstlerin aufhorchen. Bereits 1919 – im Jahr ihres Doktorats – wird sie eingeladen, ihre textilkünstlerischen Arbeiten parallel zur «Weihnachtsaustellung der Winterthurer Künstler» im Kabinett des 1916 eröffneten Kunstmuseums Winterthur zu zeigen. Die 17 im Katalog aufgeführten Nummern umfassen «Teppich auf schwarzem Grund», «Kissen, blau», »Tasche, violett und grau», «Gürtel», »Halsschmuck» und mehr. Offensichtlich stiess sie damit auf ein gutes Echo, denn in der Folge erhält sie vom Kunstverein den Auftrag, eine Decke für den runden Tisch im Anton Graff-Saal (wo der Vorstand des Vereins tagte) zu entwerfen. Es entstand die 118 x 120 cm grosse «Tovaglia» – ein Highlight ihres gesamten künstlerischen Oeuvres.

Erhellend ist hiezu ein Blick auf die Kultur Winterthurs in jener Zeit. Die Industrialisierung hatte der Stadt Wohlstand gebracht; unter den begüterten Familien – zu nennen sind u.a. die Namen Reinhart, Hahnloser, Bühler – entstand geradezu ein Mäzenaten- und Sammler-Wettbewerb. Klar, dass sie den Bau des Kunstmuseum förderten und die Geschicke des Kunstvereins lenkten. Georgette Klein war als Tochter von «Sulzer»-Direktor Rodolfo Klein quasi eine der ihren. Obwohl nicht belegt, ist es sehr wohl möglich, dass sich Hedy Hahnloser-Bühler2, die selbst kunsthandwerklich tätig war, für die junge Kollegin einsetzte. Möglich ist auch, dass Georgette Klein in einer von Hahnlosers legendären «Kaffee-Runden» in der Villa Flora die damals oft in Winterthur weilende Genfer Künstlerin Alice Bailly (1872-1938) kennenlernte oder im Kontext zumindest ihre Bilder. Denn die singuläre Tischdecke weist in ihrer freien, ornamentalen Dynamik «malerische» Vergleichsmomente auf.

Dennoch gibt insbesondere die gestalterische Einmaligkeit der gestickten Tischdecke von Georgette Klein nach wie vor Rätsel auf. Ein Augenschein vor dem Original mit Lucia Angela Cavegn und Ursula Gerber3 im Oktober 2013 löste erneut Staunen und Begeisterung aus. Es war von einem Wellenkranz die Rede, von einem sich öffnenden Behältnis, von einem Klangteppich, einer Wolke, einem Kosmogramm, Tonalität und Dissonanz, von Geometrie und Auflösung, aber auch von Ferdinand Hodler, Alice Bailly, Franticek Kupka und der ganzen Palette der farb- und formbetonten Moderne. Die reiche Farb-Palette merzerisierter Baumwolle, die sie verwendete, stellte ihr möglicherweise der Textil-Unternehmer und Kunstvereinspräsident Richard Bühler zur Verfügung.

Leider findet man im Tagebuch von 1920 keinerlei Hinweise auf die Tischdecke, was aber dahingehend nicht verwundert, als dass die Tagebücher von 1916 bis 1929 nur in einer 1930 neu zusammengefassten, abgeschriebenen Version vorliegen und darin die Auseinandersetzung der jungen Frau mit sich selbst dominiert. Immerhin gibt es im Fotoalbum wenige Aufnahmen, die zeigen, dass die Künstlerin damals auch Kissen, Wandbehänge und Decken in ähnlicher, wenn auch nicht so reicher Formensprache schuf. Parallel dazu schrieb sie Gedichte und verfolgte ihre musikalische Ausbildung am Konservatorium.

Dass sie die »barocke» Gestaltungssprache nicht beibehielt, dürfte mit der Annäherung an die Kunstgewerbeschule Zürich, wo sie ab 1921 Kurse bei Carl Fischer belegte, zusammenhängen. Carl Fischer (1888-1987) war ein der Tradition des frühen 20. Jahrhunderts verpflichteter, figürlich arbeitender Zürcher Bildhauer. Sein konservativer Einfluss auf GEOs holzbildhauerisches Schaffen ist gross. «Moderner» war Fischer in Bezug auf das sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Zürich zu besonderer Blüte entwickelnde Marionetten-Theater. Georgette Klein begibt sich von Anfang an mit Verve in diese Verbindung von Gestalterischem und Sprachlichem. An der Kunstgewerbeschule begegnete sie aber zweifellos auch Sophie Taeuber und ihren modernen, das Kunsthandwerk keineswegs verneinenden Werken. Der Bauhaus-Gedanke war an der Kunstgewerbeschule in dieser Zeit omnipräsent. Und Georgette Klein saugt ein, was ihr die Umgebung bietet.

Die Stickerei scheint ihr dazu nicht adäquat. Darum reist sie bereits 1922 für zwei, ev. drei Monate nach Weybridge im Süden Englands, wo sich damals unter der Führerschaft von Elizabeth Peacock (1880-1969) eine neue Generation von Weberinnen etabliert. Georgette Kleins Textilkunst konzentriert sich in der Folge auf Gewobenes. Die wenigen erhaltenen Arbeiten und auch Fotos aus der Zeit zeigen, dass sie die Sprache der geometrisch-ornamentalen, aber auch der zeichenhaften Abstraktion beherrscht und damit zu spielen weiss. Auffallend ist ihre Liebe zur Symmetrie; viele Werke haben eine deutliche, zuweilen baumähnliche Mittelachse, von welcher aus sich florale, tier- oder figurnahe Zeichen, aber auch streng geometrische Kompositionen ausbreiten. Da die Fotos schwarz/weiss sind, müssen uns die Vermerke der Künstlerin fin Vorstellung ihrer Farbigkeit eit sen uns die Vermerke der Künstlerin fürittelachse, von welcherrch und durch modernen, zugleiür eine Vorstellung ihrer Farbigkeit reichen. Da heisst es zum Beispiel: «grund: blau – rand: nègre – früchte: rot und gold» oder »nègre auf grünem Grund». Während die vereinzelten frühen Textilarbeiten im Nachlass eine verhaltene, mal eher dunkle, mal zum Licht tendierende Farbigkeit zeigen, belehren uns die 2012 durch einen Glücksfall4 im Depot des Museums Bellerive in Zürich zum Vorschein gekommenen textilen Arbeiten aus den 1920er-Jahren, dass sie auch sehr helle, leuchtende Farben einsetzte.

Georgette Klein hat ab ca.1923 ein Atelier in der Stadt Winterthur und nimmt die Möglichkeiten, ihre Werke zu zeigen, rege wahr; zum Beispiel im Rahmen der Weihnachtsausstellungen der Gewerbemuseen von Winterthur und Zürich. Auf Fotos finden wir aber auch Hinweise auf Präsentationen in Paris. Zusammengefasst kann man Georgette Klein in den 1920er-Jahren als Pionierin der modernen Textilkunst im Raum Zürich/Winterthur bezeichnen. Umsomehr als sich die dahinter stehende, »moderne» Haltung auch in ihrer Kleidung spiegelt.

Und ebenso gehört die Faszination «Tanz» in dieses Kapitel – die Strömungen rund um Rudolf von Laban gingen nicht spurlos an ihr vorbei – mehrfach nahm sie an Workshops teil und war fasziniert von den Wechselwirkungen von Tanz und Musik. Man vergesse nicht: Sie spielte ja auch Violine und dies auf dem Niveau des Winterthurer Sinfonieorchesters! Aus späterer Zeit sind zahlreiche Zeichnungen5 zum Thema erhalten, z.B. zu Jaques Dalcroze- dem Begründer der rhythmischen Multiplikation – sowie ein gutes Dutzend Studien zu Ferdinand Hodler («La femme en extase» zum Beispiel).

Und ebenso gehört die Faszination «Tanz» in dieses Kapitel – die Strömungen rund um Rudolf von Laban gingen nicht spurlos an ihr vorbei – mehrfach nahm sie an Workshops teil und war fasziniert von den Wechselwirkungen von Tanz und Musik. Man vergesse nicht: Sie spielte ja auch Violine und dies auf dem Niveau des Winterthurer Sinfonieorchesters! Aus späterer Zeit sind zahlreiche Zeichnungen5 zum Thema erhalten, z.B. zu Jaques Dalcroze- dem Begründer der rhythmischen Multiplikation – sowie ein gutes Dutzend Studien zu Ferdinand Hodler («La femme en extase» zum Beispiel).

Und dann waren da auch noch die Anregungen, die ihr der Schweizerische Werkbund insbesondere im Bereich Wohnen und Architektur vermittelte. Bindeglied war hier zweifellos der Winterthurer Architekt Robert Rittmeyer, der zusammen mit Hedy Hahnloser Raumkunst-Ausstellungen veranstaltete und überdies im Vorstand des Kunstvereins amtete. Auch Georgette Klein tritt als Raumgestalterin in Erscheinung und fertigt Lampen im Bauhaus-Stil an.

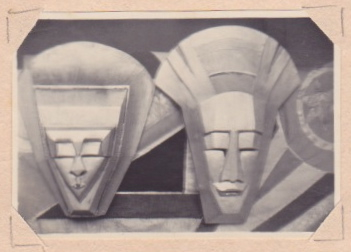

Eine Sonderstellung nehmen in dieser Zeit betont geometrische, in Holz geschaffene und anschliessend silbern bemalte Masken von 1924 ein, die – so die Bildlegende im Album – »getragen» werden konnten. Hat sie sie wirklich selbst geschnitzt oder dem Drechsler, der auch die Füsse ihrer Lampen fertigte, in Auftrag gegeben? Sie mochte diese Masken so sehr, dass sie sie auch 1932, zusammen mit anderen Masken, in die von ihr selbst organisierte Ausstellung im Kursaal in Lugano integriert.

Was in der Aufzählung erfolgreich klingt, ist in der Realität höchst ambivalent. Einerseits gibt es diese aktive Künstlerin, die an die Öffentlichkeit tritt und auch am Leben der Stadt teilnimmt. Fotos im Familienalbum «erzählen» zum Beispiel auch von ihrer Freude an der Fasnacht! Gleichzeitig zeichnet sie aber in ihren Tagebüchern ein völlig anderes, von Unsicherheit und Verzweiflung geprägtes Bild von sich.

Eine ähnliche Zweiteilung gibt es auch im künstlerischen Werk. Während Textilarbeiten und Design für sie unproblematisch sind, da sie in den Bereich Kunsthandwerk gehören, sieht sie in den holzbildhauerischen Arbeiten den Weg zur Kunst. Und Kunst ist für sie etwas unendlich Grosses, das sie vielleicht nie erreichen wird. Es ist eine Vorstellung, die einerseits von den Idealen des 19. Jahrhunderts geprägt ist, andererseits aber nicht das repräsentativ Grosse sucht, sondern die existenzielle Erforschung dessen, was sich in der Erkenntnisfähigkeit des Menschen manifestiert und in der Kunst spiegelt. So modern sie im Bereich des Kunsthandwerks agiert, so traditionell zeigt sie sich in der Holzbildhauerei. Zwar macht sie auch hier im Laufe der Zeit grosse Schritte und findet im Spätwerk zu einer abstrakten Darstellung dessen, was sie als die Wachstumskräfte der Natur erkennt.

Doch zuvor interessiert sie im Holzbildnerischen «nur» der Mensch und das, was an Komplexität in sein Gesicht geschrieben ist. «….eigentlich genügt die darstellung von köpfen vollauf, denn dort + nur dort – befindet sich das spectrum mundi, der brennpunkt in dem alle aufforderungen sich kreuzen.» (4.2.1945).

Aus heutiger Sicht fragt man sich angesichts dieser, ihrer Vorstellungen sogleich: Wie hatte sie es mit C.G. Jung? Sie hätte ja in den 1920er-Jahren die Gelegenheit gehabt seine Vorträge in Zürich zu besuchen. Doch erstaunlicherweise bricht das «Jung-Fieber» erst um 1950 im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Geisteskrankheit ihres Ehepartners aus. Es erobert sie dann aber im Sturm und legt zusammen mit der Beschäftigung mit fernöstlichem Gedankengut die erkenntnistheoretische Basis für das offene und reiche Werk der letzten Jahre. Zuvor gilt über Jahrzehnte die Gleichung GEO = EGO, das heisst sie meint – zwanghaft fast – ihren Weg allein gehen zu müssen.

In der Beurteilung und im Nachvollziehen des künstlerischen Weges von Georgette Tentori-Klein stösst man immer wieder an Grenzen, da im Nachlass nur sehr wenige Arbeiten der 1920er bis 1950er-Jahre erhalten sind. Und nur wenige Standorte der verkauften Werke bekannt sind. Über weite Strecken müssen Fotos die reale Auseinandersetzung mit den Originalen ersetzen und auch hier stehen der Fülle an Abbildungen bis etwa 1940 deutliche Lücken bis Mitte der 1950er-Jahre gegenüber. Einzig das Spätwerk – das heisst die Holzskulpturen der Jahre 1960 bis 1963 – sind fast vollständig vorhanden.

So weit fassbar entstanden in den 1920er-Jahren erst wenige eigentliche Holzskulpturen und wenn, dann vermutlich primär Reliefs, die noch keine eigenständige Handschrift erkennen lassen. Im Vordergrund standen neben dem Textilen vor allem die Marionetten, die ein Leben lang eine ganz wichtige Rolle im schöpferischen Tun von Georgette Klein einnahmen. Viel später, d.h.1951, schreibt sie einmal im Tagebuch warum dem so ist. Da hat sie nämlich in einer Zeit, da sie sich ausgiebig mit Molière befasst, eine Idee: «Jedes Jahr zur Karnavalszeit im Lyceum (gemeint ist der Lyceum-Club Lugano) eine ältere Komödie geben…wahnsinnig: wie ich mich dabei amüsiere – eine möglichkeit meine begabungen + was ich gelernt habe an eine Sache zu verwenden – literarisch, schnitzen, kostümlich – alles in eine Agogik zu lenken, d.h. zu einem leben zusammen z. bringen, lebendig werden zu lassen.»

Es gibt auch andere Äusserungen: «Ich muss die burratini als kompensation haben, weil ich das leben immer zu sehr durchschaut habe, die burratini verlängern mir das leben.» (21.1.45).

Das heisst für eine Betrachtung des künstlerischen Oeuvres sind die Burratini ernst zu nehmen. In den Köpfen für die Charakterpuppen konnte sich GEO aus dem belastenden Zwang dauernder Erkenntnissuche lösen und jedem Kopf seine Rolle zuordnen. Das Feld, in dem sie agieren, ist nicht das spirituelle Über-Ich, sondern das Leben, die Gesellschaft. Da spiegeln sich neben literarischen Vorbildern auch die täglichen Beobachtungen der Künstlerin. GEO hat in ihrem Leben Hunderte von Marionetten und Handpuppen geschaffen und keine ist wie die andere. Es gibt wohl Köpfe unterschiedlicher Pointiertheit, aber jeder Kopf ist ein kleines Kunstwerk in sich und jedem geht eine intensive Auseinandersetzung mit dem, was die Puppe ausdrücken soll, voraus. Insofern sind sie eher der Kunst als dem Kunsthandwerk zuzuordnen.

Doch zurück in die 1920er-Jahre. Diese bringen bezüglich Georgette Klein als Textilkünstlerin und Designerin bereits das Hauptwerk hervor. Ernsthaft Gültiges entsteht auch im Bereich der Lyrik (doch das muss ein Kapitel für sich sein). Im Feld des Puppenspiels sind es reiche Lehrjahre mit ersten Höhepunkten (s.Text Hana Ribi). In der Holzbildhauerei bringen die 1920er-Jahre die handwerkliche Basis für das später Entstehende. Gleichzeitig sind die 1920er-Jahre auch die Jahre der einzigen öffentlichen Auftritte als Musikerin und überdies der grossen Reisen in europäische Städte wie Paris, Antwerpen, Amsterdam und andere mehr. Hunderte von Postkarten und reiche Notizhefte erzählen davon.

Ein Ereignis von lebenslanger Tragweite ist Ende 1928 der Umzug in den von ihren Eltern erworbenen Palazzo Triulzi in Barbengo. Nach der Zeit als Leiterin des Figurentheaters an der »Saffa» in Bern wollte sie nicht zurück in die Nähe ihrer Eltern und auch nicht in jene von Frederik Bodmer. Dass dies für sie emotional Aufbruch, für ihr künstlerisches Schaffen aber eine enorme Bremswirkung bedeutete, konnte sie im Moment nicht erahnen. Ohne die direkten Anregungen städtischer Kultur war sie auf sich selbst zurückgeworfen und macht es auch zu ihrer Aufgabe, jeden noch so kleinen Schritt aus sich selbst heraus zu entwickeln. «….das leben in der stadt bietet unendlich mehr möglichkeiten + dinge, aber dafür auch allen ballast…. der uns den Weg verstellt. (25.4.1938).

Anfänglich gelingt ihr vieles. Sie schafft sich Kontakte zu kunsthandwerk-orientierten Boutiquen in Ascona, in Lugano, am Bielersee und tritt auch weiterhin in Winterthur in Erscheinung. Sie veranstaltet eine Ausstellung im Kursaal Lugano (1932). Ihre textilen Arbeiten tragen Etiketten mit dem Vermerk «Atelier GEO» und sie integriert nun auch holzbildhauerische Arbeiten in ihr Angebot.

Beflügelt vom eigenen Aufbruch, dem Entschluss Luigi Tentori zu heiraten, in einem Haus nach ihren eigenen Massen zu leben und zu arbeiten, werden die 1930er-Jahre zum Füllhorn. Sie ersetzt sich die Stadt durch intensive Lektüre und schneidet aus der Neuen Zürcher Zeitung, aber auch Revuen aller Art aus, was sie interessiert – zu Kostümen, zu Mode, zu Masken, zum Themenbereich der Physiognomie, zur Bildhauerei, zur Kunst allgemein, zum Thema der Passion und vor allem auch der Madonna mit Kind, zu Engelsdarstellungen und – zahlreich – zur Tradition der «presepio» (der Krippen). In den 1950er-Jahren wird sie die Ausschnitte in Ordnern klassifizieren und so sind sie auch erhalten.

Für die 1930er-Jahre erzählen sie, an was sich GEO in Sachen Kunst orientiert und hier wird sogleich augenfällig, dass eine Auseinandersetzung mit der Moderne, auch des Expressionismus oder des Surrealismus praktisch nicht stattfindet. Es infiltriert sich da einerseits die übergeordnete gesellschaftliche Entwicklung, die in den 1930er-Jahren unter dem Einfluss der Machtergreifung der Nationalsozialisten deutliche retrospektive Züge annimmt, andererseits der Wissenshintergrund aus der Zeit des Studiums an der Universität Zürich, das in den 1910er-Jahren noch ganz auf den Eckpfeilern der griechischen und römischen Antike aufbaute. Es kommt hinzu, dass diese Tendenzen im Tessin, das nun zum Blickfeld und auch zum Ort der Rezeption von GEOs Arbeiten wird, besonders ausgeprägt sind. Aldo Patocchi schreibt in einem Rückblick auf die 1930er-Jahre: «Die Kunst im Tessin war im Rückstand was den Geschmack des Publikums wie die ungelösten Aufgaben der Kunst betraf.» Weder die Künstler aus dem Norden, die sich in und um Ascona tummelten, noch die italienischen Futuristen oder die Metaphysik eines De Chirico hätten die Tessiner Kunstszene vorwärts zu bringen gewusst.6

In GEO’s Oeuvre der 1930er-Jahre ist in Bezug auf die Holzarbeiten zu beobachten wie sich die Grenzen zwischen Kunsthandwerk und freier Kunst immer mehr verschleifen. Sie analysiert das nicht explizit (d.h. in den Tagebüchern), vermutlich weil es für sie nicht wichtig war. Es ist alles Ausdruck der «Verfeinerung» – ein Begriff, den sie immer wieder benützt. Damit meint sie nicht etwa die Oberfläche – hier ist ihr eine Politur suspekt: »…eine glatte oberfläche ist – moralisch und künstlerisch – 1 postulat bürgerlichen geborgen-sein-wollens» (30.6.1937). Sie aber will Anteilnahme herausfordern. »Kunst ist nichts Abgeschlossenes, es ist ein Objekt des Denkens.»

Zwei Themengruppen stehen im Mittelpunkt: Da sind zum einen die Krippen, die sie – der sizilianischen Tradition folgend – als eigentliche Versammlung der Heiligen Familie, der drei Könige aus dem Morgenland, von Hirten, Tieren, Musikanten und Musikantinnen, zuweilen auch Kerzenträgern beiderlei Geschlechts versteht. Sorgfältig schneidet sie jede Figur oder Figurengruppe zunächst aus einem Block Plastilin heraus und überträgt die Form ins Holz. Leider ist kein einziger Standort einer Krippe bekannt. Nur qualitativ mediokre, kleinformatige Fotos berichten von den etwa 30 bis 35 Zentimeter hohen, in der Horizontalen frei arrangierbaren Konstellationen.

Dabei ist keine wie die andere. Es gibt zwar im Kunsthandwerklichen wiederkehrende Themen, aber nichts, das man mit «Produktion» bezeichnen möchte. Da ist das Jesuskind in eine strahlenähnlich reliefierte Nische mit Ochs und Esel eingepasst – GEO schreibt einmal wie sehr sie das Spiel mit konvexen und konkaven Formen liebe – da tritt der Knabe als Einzelskulptur gleichsam aus dem Holz heraus, da liegt das Kind – wiederum mit Ochs und Esel – auf einer gerade geschnittenen Vertiefung im Holzstamm usw. Auch die Könige sind nie dieselben, ihre Köpfe sind – fast schon in Richtung Burratini gehend – Ausdruck verschiedener Charakteren. Um eine religiöse Darstellung ging es der Künstlerin ganz offensichtlich nicht, sie komponierte die Versammlung als eine Art Theaterbühne. Gleichzeitig waren Krippen natürlich auch etwas, das sich verkaufen liess.

Das zweite grosse Thema der 1930er-Jahre (und darüber hinaus) war der weibliche Kopf, seltener die weibliche Büste und vielfach »Mutter und Kind». Letztere orientieren sich deutlich an der Tradition von Maria mit dem Christuskind – sowohl in den Ordnern wie in den Tagebüchern erscheint als Verweis die berühmte Madonna mit Kind-Darstellung von Raffael. In einer Bildlegende ist aber auch eine «Maternité» in einer alten Fassade von Cassina d’Agno als Inspiration erwähnt.

Auffallend ist hier und anderswo, dass es keine Skizzen gibt, GEO arbeitet direkt aus dem Holzblock heraus, den sie immer wieder anders in die Werkbank einspannt und so von allen Seiten bearbeitet. Daran ist zu spüren, wie wichtig ihr die dreidimensionale Arbeit war, das Betrachten und Erarbeiten von allen Seiten – so wie es auch ihrem Denken und ihrem Erforschen des menschlichen Wesens in der Welt entspricht. Mehrfach betont sie in den Tagebüchern wie die Malerei doch «arm» sei mit ihren zwei Dimensionen. «…les sculpteurs sont plus forts de vitalité que les peintres», schreibt sie zum Beispiel am 17.1.1945. Allerdings verzichtet sie dennoch nicht selten auf eine Rundum-Bearbeitung und lässt die Köpfe aus der stehen gelassenen Rückwand des Blockes herauswachsen. Welche Hölzer sie verwendete, ist nirgendwo thematisiert, aber in Bildlegenden finden sich Verweise auf »Linde» und »Gelso» (Maulbeer). Ebenso finden sich daselbst vereinzelt Grössenangaben; sie variieren zwischen 25 und 45 Zentimeter (gemeint ist sicherlich die Höhe).

Die Mutter-Kind-Beziehung erscheint in ganz verschiedener Art und Weise. Einmal schaut das Kind mit ihr zum Betrachter, ein anderes Mal ist es das intime Moment des Kusses der zwei einander seitlich zugewandten Köpfe, das sie herausschält oder es ist das bis zur Halbfigur reichende heitere Miteinander der Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm. Auffallend sind bei letzteren die grossen Hände, die von der Künstlerin inhaltlich wie bildhauerisch als markante Zeichen eingesetzt werden.

In einem zahlenmässigen Gleichgewicht dazu findet man einzelne Köpfe und Büsten von Frauen. Auch hier überrascht und fasziniert, dass jeder Kopf, ob frontal oder leicht zur Seite geneigt, ein Individuum ist und zwar nicht in einem naturalistischen Sinn. Zwar schreibt sie öfters von «Porträts» und sicher stehen Beobachtungen im Hintergrund, aber primär ist es die Arbeit am Holz, die massgebend ist.

Stilistisch kann man eine intensive Auseinandersetzung mit den Werken von Ernst Barlach7 und Wilhelm Lehmbruck feststellen. Formal ist es insbesondere Barlach, der sie die Reduktion auf das Wesentliche lehrt. In ihrer Formulierung (1937) heisst es: «Die reduktion zum künstlerisch brauchbaren besteht nicht in der stilisierung der realität, d.h. in der einzwängung in geometrische formen oder irgendeinem anderen erstarrungsprinzip…sondern einfach im auslassen (gegenüber der realität) des überflüssigen.»

In einer Tagebuch-Abhandlung setzt sie sich zum Beispiel intensiv mit der Art und Weise auseinander wie Barlach mit «Falten» umgeht, wie er sie als bildhauerisches Mittel der Komposition einsetzt. Von Lehmbruck hingegen übernimmt GEO die Poesie des Ausdrucks. Steht bei Barlach die psychische Gewalt des Krieges als treibende Gestaltungsvision im Vordergrund, ist es bei Lehmbruck die Visualisierung eines eher introvertierten, stillen und freundlichen Da-Seins. Bei Barlach findet man auch sehr viel häufiger Ganzkörperfiguren, während es bei Lehmbruck ähnlich wie bei GEO oft der Kopf oder die Büste ist. Somit charakterisieren sich GEO’s Köpfe durch eine Reduktion der Form, die da und dort an die Stilmerkmale der «Sachlichkeit» erinnern, andererseits durch einen subtilen, feinfühligen, anteilnehmenden, dem Menschen wohlgesinnten Ausdruck. Etwas, das sie immer wieder beschäftigt sind die Haare, die zuweilen in farblicher Abgrenzung schwarz eingefärbt sind. «…natürlich hat ein mensch haare, aber wenn die form besser zum ausdruck kommt, significativer wird dadurch, dass ich die haare weglasse, so tue ich es…. desgleichen mit dem auge: wenn ein mensch nach innen schaut + es anders nicht zum ausdruck zu bringen ist als durch weglassen des auges, so muss man es tun.»

Nie ausser Acht zu lassen ist, dass es GEO wohl um formale Bewältigung, um bildhauerischen Ausdruck ging, dieser aber immer hinterlegt ist von ihrer breit – sehr breit – angelegten Vertiefung in die französische, deutsche und im Laufe der Zeit auch die italienische Philosophie, Literatur und Kunst-Theorie.

Ein weiteres spannendes Motiv, das es schon in den 1930er-Jahren gibt, sind die Kollektiv-Darstellungen. Auch wenn erst im Tagebuch von 1950 eine Notiz dazu auftaucht, so gilt sie doch bereits jetzt: «…häufig reizt mich auch die kollektive anordnung, wie in den »flüchtlingen», dann in den »zuschauer im theater», dann im «drachentöter». Jetzt schwebt mir vor: hinter einer schranke lauter köpfe + arme: leute die einem fussballmatch zuschauen: tifos: auch die «mädchen in der loge», «mädchen am fenster» waren ansätze dazu. = die parallelität der geste mit immer neuem ausdruck.» Hiezu verwendet sie die Grundform des Stammes, den sie mit Stichel und Hammer zurückdrängt, um den Köpfen oder auch einer Vielzahl von Halbfiguren Raum zu geben; sei es in einer 360°-Darstellung oder als ⅔-Rundung.

Diese nicht allzu zahlreiche Gruppe von Skulpturen bilden zudem eine Art Brücke zur parallel verlaufenden Beschäftigung mit den Handpuppen.8 Die Verbindung zeigt sich in der Ausarbeitung kleinerer Köpfe hier und dort, die in einem formalen, aber auch ausdrucksmässigen Dialog stehen.

Von den Tagebüchern her betrachtet, fällt auf, wie »verbissen» sie an der Weiterentwicklung der Skulpturen arbeitet, wie sie Rückschläge kritisiert, sich selbst schreibenderweise Mut zuspricht, das Langsame lobt, das Voranschreiten als Evolution sehen will, während sie bei den Burratini sehr viel lustvoller vorangehen kann, da sie an den lebenden Menschen Mass nehmen und keine Transzendenz fordern.

Am 10. November 1937 schreibt sie: «…nach längerer Zeit wieder Köpfe für handpuppen gemacht – in keiner weise mehr einer formel verschrieben, einer gefälligen kurve – nichts auffälliges mehr, denn alles exzentrische berührt fremd + lässt kalt… nur kleine asymetrien… das wirkt am lebendigsten… nicht ausgesprochen lustig, nicht bloss ernst… sondern durchkreuzt sich… besonders in der kleidung alles viel selbstverständlicher…1 x fertig ziehen sie mich dermassen an, dass ich immer wieder hingehen muss um sie anzusehen.»

Zum Kreuzpunkt zwischen Skulptur und Handpuppen gehört auch folgender Eintrag vom 20. Juli 1937 zur Bedeutung der Mundpartie: «…sie ist der mobilste teil unseres gesichts. In dieser gegend bleiben alle spuren eingedrückt von dem was man redete (+somit dachte), falten des lachens, des schmatzens, des agressivseins (was nur 1 form von abwehr ist) usw. auch die verbitterung sitzt um den mund herum. Auch die schlaffheit, auch die entschlossenheit, die sicherheit usw.» – Tatsächlich ist ein vergleichender Blick auf die Art und Weise wie GEO mit dem Mund umgeht, höchst aufschlussreich…auch amüsant.

Die 1930er-Jahre sind in jeder Hinsicht ein Füllhorn. Zum Positiven gehören sicherlich auch die Vertriebskanäle, die sie sich für ihre Arbeiten schafft. Aber gleichzeitig sind sie auch problematisch, wobei der Gender-Aspekt hier mitgedacht werden muss. Eine Frau, die sich in den 1930er-Jahren ohne männliche Schirmherrschaft als Künstlerin – und dazu noch als Bildhauerin! – etablieren will – das ist schiergar ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei daran erinnert, dass die Künstlergesellschaft (die GSMBA – heute Visarte) bis 1972 keine Frauen aufnahm! Und die Künstlerinnengesellschaft (die GSBK – heute SGBK) hatte im Tessin keine eigenständige Sektion.

Eine Art Stellvertreterfunktion hatte im Raum Lugano der Lyceum-Club und da war GEO Mitglied, das war ihr Netzwerk, da gab es in bescheidenem Mass Ausstellungsmöglichkeiten, da spielte sie auch ihre Puppenspiel-Stücke. Da kam sie in Kontakt mit anderen Tessiner Künstlerinnen, stellte auch vereinzelt mit ihnen aus. Von einer übergeordneten Wahrnehmung durch den (patriarchalen) Kunstbetrieb kann allerdings nicht die Rede sein.

So waren denn die auf Kunsthandwerk ausgerichteten Boutiquen9 nicht der schlechteste Ersatz dafür, obwohl – und das ist die Problematik – hier niemand die durch und durch künstlerischen Ambitionen und Visionen von Georgette Klein erfasste und somit ihre Kunst zum Kunsthandwerk degradierte.10 Georgette Klein scheint in keinem Verzeichnis, in keinem Künstler-Lexikon11 auf. Das trägt dazu bei, dass bei den Käufern und mittlerweile deren Nachkommen kein entsprechendes Bewusstsein vorhanden ist und nicht zuletzt darum die heutigen Standorte der Arbeiten weitgehend unbekannt sind. Dies umso mehr als sie ihre Arbeiten selten ausführlicher als mit GK und (ev.) einer Jahrzahl signiert hat.

In den Boutiquen bot GEO nicht nur Krippen,«Mutter und Kind»-Skulpturen respektive Köpfe, Büsten und «Zuschauer» zum Verkauf, sondern stets auch eine Vielzahl von Burratini sowie den Handpuppen verwandte, manchmal bemalte Ganzfiguren mit beweglichen Köpfen und Armen (Höhe: 25/30 cm).

Last but not least gehörten zum Angebot auch Spielzeug – oft Holztiere, die unverhofft zu kleinen «Monstern» mutieren konnten. Und dann war da auch Textiles – weiche Puppen, Stoffe, Tücher, Wandteppiche, vielleicht sogar Kleider und mehr.12

Ist das Nachvollziehen der künstlerischen Arbeit und Entwicklung Georgette Tentori-Kleins bis 1940 aufgrund weniger Originale und vieler Fotografien einigermassen möglich, so wird dasselbe ab 1940 sehr viel schwieriger, denn die Fülle der Werk-Fotos versiegt. Einen ersichtlichen Grund dafür gibt es nicht, denn die Vielzahl der um 1940 entstehenden Zeichnungen – insbesondere Körperstudien – geben keinen Hinweis auf eine Depression. Genannt seien die zwischen 1936 und 1943 entstandenen 53 Akt-Zeichnungen von Luigi Tentori und die betont lustvolle Serie, die sie im Sommer 1942 mit einer Freundin als Modell zu Papier bringt.

Das Fehlen von Werkfotos mag auch erklären, dass wir sehr wenig über GEOs figürliches Schaffen in Ton wissen. Im Tagebuch tauchen immer wieder Vergleiche auf zwischen der »weniger endgültigen» Arbeit in Ton und dem ein »abtasten» fordernden Holz, doch Belege gibt es nur wenige. Gemäss der Korrespondenz mit dem Atelier Geiger-Wörner waren es Figuren, Reliefs, Vasen und mehr. Was sich im Nachlass hingegen in grosser Zahl befindet, sind ungebrannte kleine Köpfe aus Ton. In bisherigen Texten wurden sie als »Skizzen» für die Burratini interpretiert , bei näherem Betrachten sind sie aber oft von solcher Qualität, dass es treffender ist von eigentlichen Kopf-Studien zu sprechen. Werke im engeren Sinn sind es keine, denn sie lassen sich eigentlich nur betrachten, indem man sie in der Hand hält.

Einige 1940er-Jahr-Fotografien zeigen Burratinis auf den Fenstersimsen der Casa Sciaredo oder mit der Spielerin in Aktion. Das verwundert nicht, denn die 1940er-Jahre waren aufgrund der Bekanntschaft mit der Puppenspielerin und Theaterpublizistin Olga Gloor (siehe Text Hana Ribi) die intensivste Puppenspielzeit. Somit entstanden auch zahlreiche Handpuppen, was bildhauerische und textile Arbeit miteinschloss. Sowohl in der Bibliothek wie bei den zur Seite gelegten Zeitungsartikeln finden sich Verweise auf eine intensive Beschäftigung mit Masken, insbesondere der Antike13. Im Nachlass finden sich auch die damals für Auftritte verfassten Stücke, die in enger Wechselwirkung zu den Charakteren der Burratini gehören.

Gebündelt erhaltene Gedichte von 1944 weisen gleichzeitig – und doch anders – auf intensive literarische Tätigkeit. Sie sind eine Reaktion auf die um 1944 immer detailreicher werdenden Informationen zum europäischen Krieg. «alourdis… alourdis par les morts…qui traînent sur les champs de bataille… nous vivons…abassourdis par les plaintes…qui viennent des plaines sanglantes…nous écoutons… les yeux ouverts sur le spectacle…du monde déchu… nous regardons.»

Im Holzbildhauerischen darf angenommen werden, dass GEO zum einen die in den 1930er-Jahren entwickelten Leitlinien weiter verfolgte, sich aber auch an komplexere Darstellungen wagte. Eine Halbfigur von 1939 mit expressiv und wuchtig ausgearbeiteter Schulter- und Armpartie zeigt wie bildhauerisch die Künstlerin agiert, wie sie das Arbeiten aus dem Holz heraus zu Ausdruck steigert. Auch eine nicht datierte, aber möglicherweise hier anzusiedelnde Skulptur, in welcher ein Kopf auf einer schlangenähnlichen, aus einem pflanzenartigen Kelch wachsenden Arm-Rundung ruht, deutet auf neue Themen.

Auf der Theorieebene fällt die Auseinandersetzung mit einem damals umstrittenen Buch auf: Der 1948 erschienene «Verlust der Mitte» von Karl Sedlmayr, eine äusserst konservative Kulturkritik. «Die Verlagerung des Schwerpunktes des Menschengeistes zum Anorganischen hin…ist eine kosmische Störung… eine Verkümmerung jener geistigen Organe und Fähigkeiten, die dem organischen Leben und dem Leben des Geistes entsprechen», schreibt Sedlmayr. Den zahlreichen Unterstreichungen im Buch nach zu schliessen, ist GEO zumindest aspektweise seiner Meinung.

Mag sein, dass der bildhauerisch beachtenswerte «Januskopf» aus der Zeit um 1950 dies zum Ausdruck bringt. Auffallend ist, dass sie das weniger durch Expressivität als durch Nachdenklichkeit gekennzeichnete Doppelgesicht nun nicht (mehr) an eine Rückwand bindet, sondern frei im Raum stehend konzipiert und so die Forderung einer Vollplastik erfüllt, die von allen Seiten äquivalent ist.

1950 trifft ein überraschender Brief in Barbengo ein: eine Anfrage der Stadt Winterthur für einen Wandteppich in der Treppenhalle der Mädchen-Gewerbeschule. Im Tagebuch quittiert sie die Einladung zum Wettbewerb:.«…+ lächelnd sagt man sich: wie gut, dass du nicht gestorben bist, bevor du die Wand bekamst (ich hab sie ja noch gar nicht.)» – In der Folge setzt sie sich über ein halbes Jahr intensiv mit möglichen Motiven und den dazugehörenden technischen Bedingungen auseinander. Zwischen den Zeilen spürt man, dass ein Auftrag mit lebensgrossen Figuren eigentlich ihre Grenzen (und jene ihres Webstuhls obendrein) sprengen würde.

Eine Absage ist nirgendwo erwähnt, aber eine Notiz vom 2. 6. 1951, wonach sie nach 5 monaten wieder mit weben begonnen habe, deutet die vorausgegangene Enttäuschung indirekt an. Die Absage ist verständlich: In Winterthur hatte man keine Ahnung mehr, was die einstige Georgette Klein umtrieb und erwartete vermutlich einen Entwurf in der Folge der Textilarbeiten der 1920er-Jahre und als sie dann ein gänzlich figuratives, traditionelles Projekt eingab, so entsprach das nicht den Erwartungen und auch nicht mehr der Zeit. 1953 notiert sie: «J’avoue, le textile ne m’émeut plus».

Die frühen 1950er-Jahre sind, gegeben durch die Krankheit ihres Mannes, eine schwierige Zeit für Georgette Tentori-Klein. Zwar ist sie ohne Unterbruch an der Arbeit, doch eine Entwicklung ist kaum möglich. Dennoch erscheinen zu ihrem 60. Geburtstag in diversen Zeitschriften freundliche Porträts. In jenem der Winterthurerin Elisabeth Kägi im Schweizer Frauenblatt (31. Juli 1953) findet sich der schöne Satz: «Ihren Figuren und Köpfe sind von innen nach aussen gedacht – die subtile Oberfläche wird gleichsam die verletzliche zarte Schicht, wo die innere Bewegung stehen bleibt.»

Einige Zeit nach dem Tod von Luigi Tentori bricht die Künstlerin indes noch einmal auf. Zum einen ist da die Befreiung von einer Last, die sie beflügelt, zum andern ist da aber auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die in den 1950er-Jahren Hoffnung auf eine bessere Zukunft schöpft. Sie kann an ihren Verkaufs-Standorten mehr Arbeiten veräussern denn je; vor allem aus Biel sind Sätze wie: «Wir haben ihre Krippen schon vor dem Eintreffen derselben verkauft und wünschen und uns noch mehr» keine Seltenheit. Sie beschickt auch wieder Ausstellungen.

So kommt es, dass sich im Landesmuseum in Karlsruhe sechs Burratini befinden, die 1962 anlässlich einer Ausstellung angekauft wurden. Die bescheidenen Preise lassen allerdings die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Dennoch: Die Situation trägt dazu bei, dass sie nun auch im Holzbildhauerischen noch einmal einen grossen Schritt voranzugehen vermag.

Die intensive Lektüre der Werke von C.G. Jung, aber auch die Vertiefung in den Buddhismus, befreien sie von inneren Zwängen und führen zu einer Westliches und Östliches verbindenden Sicht, die nicht mehr an sie persönlich gebunden ist, sondern den Kräften des Wachstums und ihren inneren (weiblichen) Symbolen Ausdruck zu verleihen vermag. Die nunmehr ungegenständlichen Skulpturen strahlen eine Ruhe und Selbstverständlichkeit aus wie nie zuvor. In den Tagebüchern fragt sie sich, warum sie so alt habe werden müssen, um endlich zu ihrer Sprache zu finden und freut sich über den Fluss des Werdens.

Gleichzeitig liegt da auch eine Tragik. Die Jahre der Krankheit von Luigi Tentori haben ihre bescheidenen Aktivitäten in und um Lugano fast ganz zum Erliegen gebracht. So geht der persönliche Aufbruch einher mit einer Verstärkung ihrer Einsamkeit auf dem „goldenen Hügel“; von einer späten Anerkennung ihres künstlerischen Schaffens über eine retrospektive Ausstellung oder ähnlich kann nicht die Rede sein. Für die Nachwelt hat dies den paradoxen Vorteil, dass ihr enorm produktives, holzbildhauerisches Schaffen der letzten Jahre fast lückenlos im Nachlass erhalten ist.

Anmerkungen:

1 Tagebuch 22. August 1949; hinzuzufügen wäre «am Webstuhl».

2 Hedy Hahnloser-Bühler (1873-1952) war die Tochter des Spinnerei-Besitzerehepaars Bühler-Blumer. Sie litt ähnlich wie Georgette Klein unter dem strengen Erziehungskorsett ihrer Zeit; im Gegensatz zu GEO wehrte sie sich aber dagegen. Sie studierte an der Malschule in Gauting bei München. 1898 heiratete sie den Winterthurer Augenarzt Arthur Hahnloser und eröffnete mit ihm eine Praxis. Ab 1907 trat sie als Kunstgewerblerin an die Öffentlichkeit, später jedoch vornehmlich als Kunstsammlerin und Kulturförderin. Aufgrund gesundheitlicher Probleme lebt sie ab den 1920er-Jahren teilweise in Cannes.

3 Lucia Angela Cavegn ist Kunsthistorikerin und betreibt in Winterthur eine vielseitige Agentur für Kunstvermittlung (www.kunstweise.ch); Ursula Gerber ist Objektkünstlerin, arbeitete früher mit textilen Materialien, heute vor allem mit Industriegeweben und Geflechten aus Stahl, Bronze und Kupfer.

4 Im Zug von Recherchen zum Puppenspiel bat Hana Ribi die für die Sammlung des Museums Bellerive zuständige Konservatorin, Kirstin Haefele, in ihren Verzeichnissen nach Georgette Klein zu suchen. Und siehe da….

5 GEO hatte ein unschlüssiges Verhältnis zur Zeichnung; einerseits spricht sie ihr Bedeutung ab, da sie »zu oberflächlich» sei, andererseits gibt es eine Vielzahl von Studienblättern, mit Bleistift oder Kugelschreiber auf Durchschlagpapier (Format A4) gezeichnet, die sie grossenteils in Ordner ablegte. Auch thematische Hefte mit Studien zu Händen, Köpfen, Tieren, Pflanzen u.a.m. sind erhalten.

6 Aldo Patocchi (1907-1986) war nicht nur ein bekannter Tessiner Holzschneider, sondern vor allem auch ein aktiver Kulturpolitiker. In den 1930er-Jahren war er Chefredaktor der Wochenzeitschrift »Illustrazione ticinese», später trat er u.a. als Präsident der GSMBA Tessin sowie als Stiftungsrat der Pro Helvetia in Erscheinung. In den Tagebüchern von GEO taucht der Name nicht auf, in den Ordnern findet sich jedoch ein Zeitungsporträt mit Abbildungen. Der zitierte Text erschien 1981 in »Dreissiger Jahre Schweiz – ein Jahrzehnt im Widerspruch» (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Kunsthaus Zürich).

7 Zu Ernst Barlach (1870-1938) gibt es in GEOs Bibliothek die 1931 im Rembrandt-Verlag Berlin erschienene Monographie von Carl Dietrich Carls. Eingelegt sind zwei Zeitungsartikel von 1937 von Peter Meyer (»Werk») respektive Max Altorfer.

8 Fotos von 1930 zeigen, dass GEO zu Beginn der Tessiner Zeit Marionetten in grosser Zahl herstellt, im Laufe der 1930er-Jahre dann aber zu Handpuppen wechselt, was im Bildhauerischen einige Anpassungen erfordert; so muss der Kopf nun Hohlraum für die eingreifende Hand bieten.

8a Die Tessiner Künstlerinnen waren formell der Zürcher Sektion der GSBK zugeordnet, doch nur wenige im Tessin lebende Künstlerinnen machten davon Gebrauch, zum Beispiel Anna Baumann-Kienast, Regina Canti, Anny Bodmer, Maria Geroe-Tobler, später auch Rosalda Gilardi u.a.m. Da GEO Mitglied des Werkbundes, Sektion Winterthur war, machte eine solche Mitgliedschaft für sie offenbar wenig Sinn.

9 Einer Visitenkarte folgend sind das im Tessin die Boutiquen von E.G. Boerlin in Morcote als wichtigstem Standbein, ferner Bossi-Riva und Krüsi in Lugano sowie Geiger-Wörner in Ligerz (später Biel).

10 Mit E.G. Boerlin in Morcote (leider wird ihr Vorname nirgendwo ausgeschrieben) verbindet GEO eine eigentliche Freundschaft, ihr Name taucht auch in den Tagebüchern auf. Eine besondere Beziehung hatte GEO auch zum Bielersee-Maler Ernst Geiger (1876-1965), den sie wohl während einer seiner zahlreichen Aufenthalte in Porto Ronco kennenlernte. Bereits in den 1930er-Jahren lädt er sie ein seine jährlichen Kunstausstellungen im »Hof» in Ligerz zu beschicken. Später übernehmen sein Sohn und seine Schwiegertochter, Hans und Clara Geiger-Wörner die Vermittlung von Werken GEOs. Sie betreiben in Ligerz eine Handweberei mit erweitertem Angebot und führen später in Biel ein eigentliches Verkaufsgeschäft. Bei deren Sohn, dem Numismatiker Dr. Hans-Ulrich Geiger, in Zürich befindet sich bis heute der «Januskopf» – eine wichtige Holzskulptur aus der Zeit um 1950.

11 Erst 2012 erscheint in Band 80 des Allg. Künstlerlexikon aller Zeiten, aller Künstler, aller Länder (Saur Verlag/Walter de Gruyter-Gruppe) ein erster Lexikon-Beitrag, verfasst von A. Zwez.

12 Eigenartigerweise liess GEO ihre Holzskulpturen immer wieder fotografieren – sie selbst besass keine Kamera – auch Porträtaufnahmen zeigen sie entweder mit Handpuppen oder in der Bildhauerwerkstatt, aber nie am Webstuhl und aus der Tessiner Zeit gibt es – im Gegensatz zur frühen Epoche in Winterthur – nicht ein einziges Bild einer Webarbeit, auch keine Fotos von Frauen, die ihre Kleider getragen hätten. Und was an Textilem bei ihrem Tod blieb, fiel später Insektenfrass zum Opfer (vgl. Text zur Stiftung Sciaredo).

13 Zum Beispiel: «Archaische Plastik der Griechen» von J. Charbonneaux, Büchergilde Gutenberg, 1942, erworben aufgrund einer Rezension in der NZZ.