Anmerkung: Ausstellungen, die ich auf Facebook kommentiert habe, sind hier nicht erwähnt (vgl. Facweboock-Kommentare)

Newsletter Website Jan 2021

Es ist das erste Mal, dass ich mir überlegen muss, was ich denn in den nächsten Newsletter schreiben soll. Sonst ist es doch eher eine Qual der Wahl mit welchen Ausstellungen ich mich etwas vertieft auseinandersetzen und sie im Newsletter kommentieren will. Jetzt habe ich aber coronabedingt seit Wochen praktische keine Ausstellungen mehr gesehen! –

Nun: Auf Facebook gibt es eine Seite, die heisst «Kunst daheim». Das gibt mir die Idee, einige Werke aus meiner Ansammlung von Zeichnungen, Bildern, Fotografien, die mir aus verschiedensten Gründen besonders nahe sind, ins Blickfeld zu rücken. Grundsätzlich habe ich zu allen Werken, die aktuell bei mir hängen, eine Zuneigung. Andere, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind, lagern in der «Bilderkammer» und wieder andere sind gar nicht hier, sondern in meinem Studio in Lenzburg oder an den Wänden bei meinen Kindern in Bern, in Wohlen, in Stäfa.

Das Titelbild von M.S. BASTIAN, die «Bastian-Bar», datiert von 2003 und ist seit 2005 bei mir. Gekauft habe ich das auf der Kopie einer Arbeit von Edward Hopper beruhende Bild in der One-Man-Show von M.S. Bastian (damals signierte er noch nicht mit «Bastian und Isabelle») im Kunsthaus Grenchen und zwar weil ich schnell erkannte, dass es eine Art Schlüsselbild ist, weil Bastian hier alle jene «porträtiert» hat, die ihm wichtig sind, von Hans Schärer über Atak, David Shrigley, Tintin, C. Lambert, August Walla bis… Isabelle. Auch fand ich die Idee, den Hopper nicht selbst zu kopieren, sondern ihn von einem «Plakatmaler» (in Sri Lanka?) malen zu lassen, gefiel mir als eine Art Win-Win-Aktion.

Das Titelbild von M.S. BASTIAN, die «Bastian-Bar», datiert von 2003 und ist seit 2005 bei mir. Gekauft habe ich das auf der Kopie einer Arbeit von Edward Hopper beruhende Bild in der One-Man-Show von M.S. Bastian (damals signierte er noch nicht mit «Bastian und Isabelle») im Kunsthaus Grenchen und zwar weil ich schnell erkannte, dass es eine Art Schlüsselbild ist, weil Bastian hier alle jene «porträtiert» hat, die ihm wichtig sind, von Hans Schärer über Atak, David Shrigley, Tintin, C. Lambert, August Walla bis… Isabelle. Auch fand ich die Idee, den Hopper nicht selbst zu kopieren, sondern ihn von einem «Plakatmaler» (in Sri Lanka?) malen zu lassen, gefiel mir als eine Art Win-Win-Aktion.

Aus ganz anderem Grund habe ich das Bild von LEX VÖGTLI , «Der Wächter» von 2007 für diesen Newsletter gewählt. Mich faszinierte an der Jahresaus-stellung in Olten die Assoziation zu «Le singe peintre» von Chardin respektive dessen Aneignung durch Rémy Zaugg und dann natürlich (wie so oft bei mir) auch der surreale Touch und ebenso die Kaffeetasse in deren «Satz» eingeschrieben scheint, was der «Wächter» so alles sieht mit seinen Kugel-Augen. Das Bild hängt seither neben meinem Arbeitsplatz und der Blick des kleinen, aufmerksamen Narren bringt mich bis heute immer wieder zum Schmunzeln.

Aus ganz anderem Grund habe ich das Bild von LEX VÖGTLI , «Der Wächter» von 2007 für diesen Newsletter gewählt. Mich faszinierte an der Jahresaus-stellung in Olten die Assoziation zu «Le singe peintre» von Chardin respektive dessen Aneignung durch Rémy Zaugg und dann natürlich (wie so oft bei mir) auch der surreale Touch und ebenso die Kaffeetasse in deren «Satz» eingeschrieben scheint, was der «Wächter» so alles sieht mit seinen Kugel-Augen. Das Bild hängt seither neben meinem Arbeitsplatz und der Blick des kleinen, aufmerksamen Narren bringt mich bis heute immer wieder zum Schmunzeln.

Erneut ein ganz anderer Hintergrund für die Wahl:  Die Zeichnung von ILSE WEBER, die ich 1994/95 von Marie-Louise Lienhard erhalten habe, und die seit langem in meinem Schlafzimmer hängt, so unglaublich stimmig für die frühen 1970er-Jahre als die KünstlerInnen insbesondere im Aargau und der Innerschweiz die eigene Befindlichkeit, oft in sehr poetischen Umsetzungen, zu thematisieren versuchten. Und überdies ist sie ein sehr schönes Beispiel dafür wie ältere Künstlerinnen (Ilse Weber lebte von 1908 bis 1984) mit und nach der 68er-Bewegung gleichsam jung wurden.

Die Zeichnung von ILSE WEBER, die ich 1994/95 von Marie-Louise Lienhard erhalten habe, und die seit langem in meinem Schlafzimmer hängt, so unglaublich stimmig für die frühen 1970er-Jahre als die KünstlerInnen insbesondere im Aargau und der Innerschweiz die eigene Befindlichkeit, oft in sehr poetischen Umsetzungen, zu thematisieren versuchten. Und überdies ist sie ein sehr schönes Beispiel dafür wie ältere Künstlerinnen (Ilse Weber lebte von 1908 bis 1984) mit und nach der 68er-Bewegung gleichsam jung wurden.

Und noch einmal anders: Eines Tages erhalte ich von einer Galeristin einen Anruf. Sie sagt: Ich habe da im Lager noch eine Figur von RUTH BURRI für die ich einfach keinen Platz mehr habe. Aber ich weiss, so meint sie weiter, einen Ort, wo es dafür Platz hat: Bei Dir im Estrich! Das konnte und wollte ich nicht ablehnen, denn a) gab es da tatsächlich einen sehr guten Platz für die Skulptur und b) kannte ich sie. Eine Foto davon bildete 1992 das Cover des Kataloges der GSMBK-Wanderausstellung durch die Tschechoslowakei, die ich in Plzen (Pilsen) besucht und darüber geschrieben hatte. Künstlerisch ist es aber vor allem der heitere, freche, der Frauen-Zeit gewidmete Ausdruck der Figur, die ich mag. Und die Tatsache, dass Ruth Burris frau- und körperbetontes Schaffen bis in die frühen 1970er-Jahre (als sie mit der Familie in Sao Paulo lebte) zurückreicht, sie also eine Pionierin des feministischen Aufbruchs ist. 2019 ist Ruth Burri verstorben.

Und noch einmal anders: Eines Tages erhalte ich von einer Galeristin einen Anruf. Sie sagt: Ich habe da im Lager noch eine Figur von RUTH BURRI für die ich einfach keinen Platz mehr habe. Aber ich weiss, so meint sie weiter, einen Ort, wo es dafür Platz hat: Bei Dir im Estrich! Das konnte und wollte ich nicht ablehnen, denn a) gab es da tatsächlich einen sehr guten Platz für die Skulptur und b) kannte ich sie. Eine Foto davon bildete 1992 das Cover des Kataloges der GSMBK-Wanderausstellung durch die Tschechoslowakei, die ich in Plzen (Pilsen) besucht und darüber geschrieben hatte. Künstlerisch ist es aber vor allem der heitere, freche, der Frauen-Zeit gewidmete Ausdruck der Figur, die ich mag. Und die Tatsache, dass Ruth Burris frau- und körperbetontes Schaffen bis in die frühen 1970er-Jahre (als sie mit der Familie in Sao Paulo lebte) zurückreicht, sie also eine Pionierin des feministischen Aufbruchs ist. 2019 ist Ruth Burri verstorben.

Last but not least: Eine Fotografie von  KATHRIN FREISAGER aus der Serie «Color of Skin», welche 1998 in New York entstand. Die Künstlerin verstand sich in dieser Zeit sowohl als. Fotografin wie als Regisseurin. Entsprechend ist die Abgebildete nicht Kathrin F., sondern eine Schauspielerin, mit welcher die Künstlerin die Einsamkeit in einem Hotelzimmer in NY zum Ausdruck zu bringen sucht. Als die ich Arbeit bei der damaligen Galerie Art Magazin in Zürich entdeckte, wusste ich von meinen Studienjahren in Grenoble respektive Cambridge sooo gut wie sich das anfühlt, dass ich vier zusammenhängende Beispiele aus der Serie erwarb. Bis heute hängen sie in meinem Schlafzimmer und erinnern. Andernorts im Haus hängen weitere Foto-Arbeiten von Kathrin Freisager.

KATHRIN FREISAGER aus der Serie «Color of Skin», welche 1998 in New York entstand. Die Künstlerin verstand sich in dieser Zeit sowohl als. Fotografin wie als Regisseurin. Entsprechend ist die Abgebildete nicht Kathrin F., sondern eine Schauspielerin, mit welcher die Künstlerin die Einsamkeit in einem Hotelzimmer in NY zum Ausdruck zu bringen sucht. Als die ich Arbeit bei der damaligen Galerie Art Magazin in Zürich entdeckte, wusste ich von meinen Studienjahren in Grenoble respektive Cambridge sooo gut wie sich das anfühlt, dass ich vier zusammenhängende Beispiele aus der Serie erwarb. Bis heute hängen sie in meinem Schlafzimmer und erinnern. Andernorts im Haus hängen weitere Foto-Arbeiten von Kathrin Freisager.

So viel für heute – ich gehe davon aus, dass der Newsletter Februar ganz einfach eine Fortsetzung sein wird!

Newsletter Februar habe ich vergessen zu schreiben!

Newsletter Website März 2021

Der 2. März war für mich wie ein Startschuss. Mit Heisshunger habe ich mich auf den Weg gemacht, nach Aarau, nach Solothurn, nach Grenchen, nach Zürich. Weitere Ausflüge werden folgen.

Als erstes fuhr ich nach Aarau, da mich als „Veteranin in Sachen Emma Kunz“ die von Yasmin Afshat kuratierte Ausstellung „Kosmos Emma Kunz“oder „Emma Kunz im Spiegel der Gegenwartskunst“ sehr interessierte. Meine ersten, positiven Eindrücke habe ich auf Facebook notiert. Vertieft bleibe ich bei meiner positiven Haltung gegenüber dem Gesamt-Konzept, aber ich komme nicht um einige Anmerkungen herum. Zunächst muss ich meiner „Empörung“ gegenüber dem Text von Daniele Muscionico in der Aargauer Zeitung Ausdruck geben. Ich weiss, sie schreibt immer aus einer subversiv stachligen Optik heraus (und wenn es nicht mich betrifft, lache ich zuweilen sogar darüber), aber diesmal löste es eine teilweise schlaflose Nacht aus. Eine solche Verzerrung! Und vor allem eine derartige Schnodrigkeit gegenüber allen, die sich seit 1973 (der ersten Ausstellung) mit dem Werk von Emma Kunz befasst haben, das machte mich als eine der Autor/innen der Monographie von 1998 natürlich betroffen (und wütend). Als hätten wir damals nur „Klatsch und Tratsch“ geschrieben, mit dem die aktuelle Ausstellung nun endlich aufräumt.

Als erstes fuhr ich nach Aarau, da mich als „Veteranin in Sachen Emma Kunz“ die von Yasmin Afshat kuratierte Ausstellung „Kosmos Emma Kunz“oder „Emma Kunz im Spiegel der Gegenwartskunst“ sehr interessierte. Meine ersten, positiven Eindrücke habe ich auf Facebook notiert. Vertieft bleibe ich bei meiner positiven Haltung gegenüber dem Gesamt-Konzept, aber ich komme nicht um einige Anmerkungen herum. Zunächst muss ich meiner „Empörung“ gegenüber dem Text von Daniele Muscionico in der Aargauer Zeitung Ausdruck geben. Ich weiss, sie schreibt immer aus einer subversiv stachligen Optik heraus (und wenn es nicht mich betrifft, lache ich zuweilen sogar darüber), aber diesmal löste es eine teilweise schlaflose Nacht aus. Eine solche Verzerrung! Und vor allem eine derartige Schnodrigkeit gegenüber allen, die sich seit 1973 (der ersten Ausstellung) mit dem Werk von Emma Kunz befasst haben, das machte mich als eine der Autor/innen der Monographie von 1998 natürlich betroffen (und wütend). Als hätten wir damals nur „Klatsch und Tratsch“ geschrieben, mit dem die aktuelle Ausstellung nun endlich aufräumt.

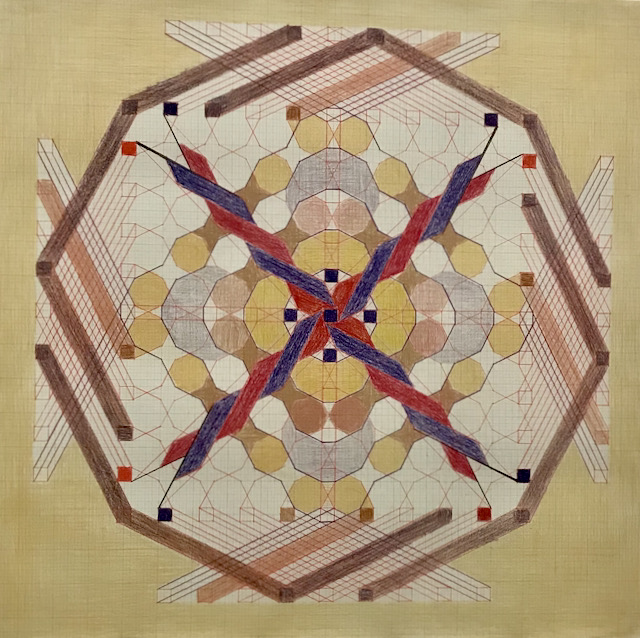

Eine erweiterte und aus dem Heute heraus formulierte Sicht auf Leben und Werk von EK macht Sinn, auch das Abstreifen esoterischer Verherrlichung, wie sie teilweise stattfand, aber bitte differenziert! Emma Kunz sei im Vergleich mit den zeitgenössischen Positionen die „modernste“, schreibt D.M. Was sie damit genau meint, weiss ich nicht, aber auch mir scheint, dass letztlich keine der in Dialog gestellten Werke die Tiefe und Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit des Schaffens von Emma Kunz erreicht. Was nicht heisst, dass die zeitgenössischen Positionen nicht interessant sind und aus verschiedensten Lebens- und Werkhaltungen heraus das Bild öffnen und Emma Kunz in einen „Kosmos“ stellen. BILD: Agnieska Brzezanska (geb. 1972 in Gdansk/Polen) – Body of Light.

Eine erweiterte und aus dem Heute heraus formulierte Sicht auf Leben und Werk von EK macht Sinn, auch das Abstreifen esoterischer Verherrlichung, wie sie teilweise stattfand, aber bitte differenziert! Emma Kunz sei im Vergleich mit den zeitgenössischen Positionen die „modernste“, schreibt D.M. Was sie damit genau meint, weiss ich nicht, aber auch mir scheint, dass letztlich keine der in Dialog gestellten Werke die Tiefe und Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit des Schaffens von Emma Kunz erreicht. Was nicht heisst, dass die zeitgenössischen Positionen nicht interessant sind und aus verschiedensten Lebens- und Werkhaltungen heraus das Bild öffnen und Emma Kunz in einen „Kosmos“ stellen. BILD: Agnieska Brzezanska (geb. 1972 in Gdansk/Polen) – Body of Light.

Last but not least bin ich für mich (und wohl aus meiner Generation heraus) zum Schluss gekommen, dass mir ein positives Bindeglied zu 1973 auch dahingehend fehlt, dass mit keinem Werk auf die Wirkung der ersten Ausstellung auf die Kunst eingegangen wird. Konkret: Es fehlt ein Kabinett Max Matter (*1940 Aarau), dessen berühmte, grossformatigen Pendel-Zeichnungen von 1974 (ca.) viele heutige Positionen – sorry – in den Schatten stellen würden.

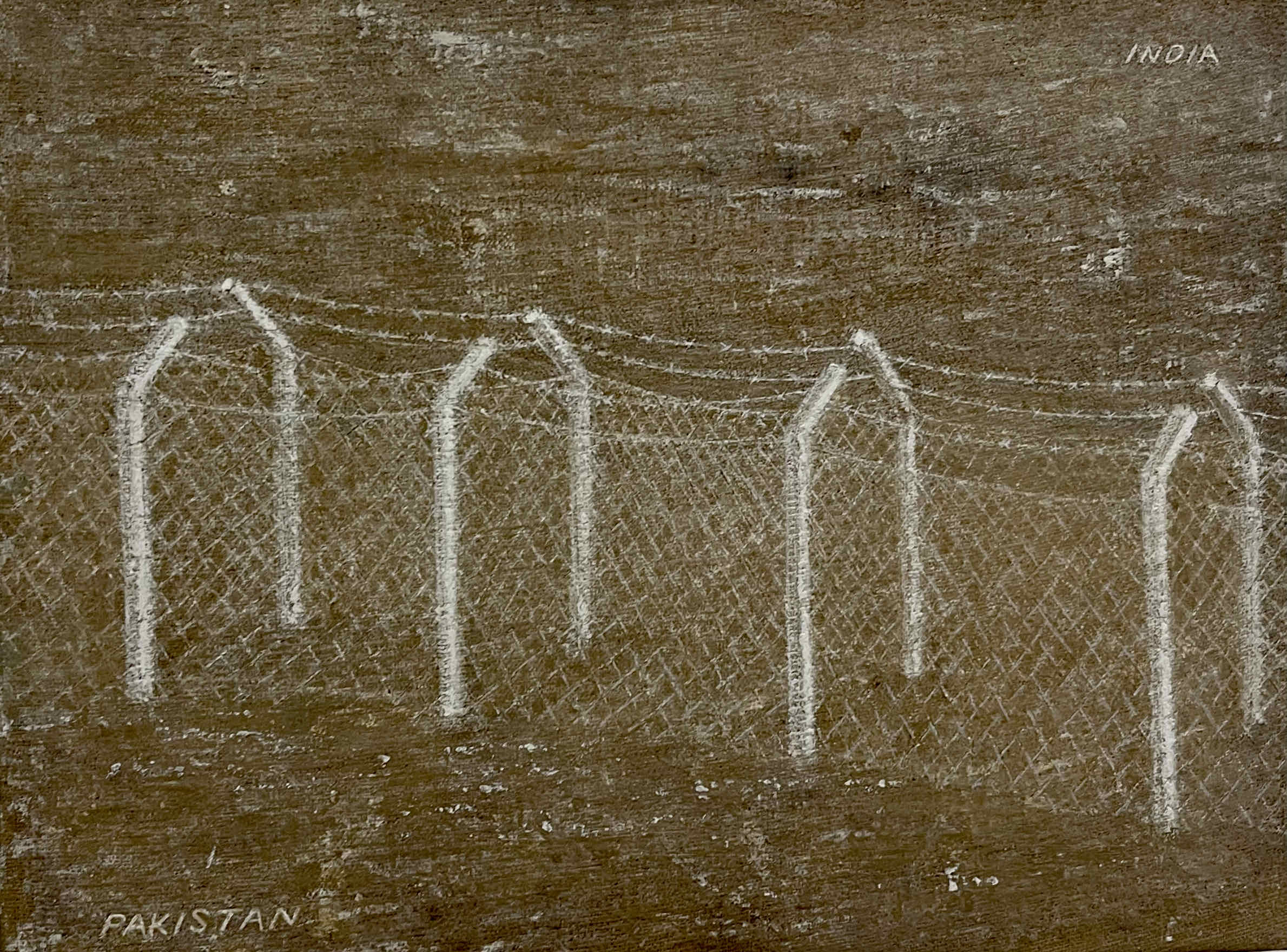

Doch weiter: Solothurn. Die Retrospektive des erstmals spartenübergreifend (Fotografie, Film, Malerei, Skulptur) gezeigten Oeuvres von Claudio Moser (geb. 1959 in Aarau). Überzeugend und überraschend. Und begleitet von einem Buch-Katalog, der das Werk fundiert ausleuchtet (Christoph Vögele). Und einer der schönsten Ausstellungstitel, die ich in letzter Zeit wahrnahm: „Gegen Osten“. Damit verortet er sich im Hier, das heisst in der westlichen Welt, aber sein Blick geht nicht in den „Wilden Westen“, sondern in ein Streben nach innerer Ruhe und zugleich Fülle wie sie im Zen-Buddhismus enthalten ist. Wie viele seiner Fotografien – ob Grossformat oder vielteilig als Serie – zeigen, ist ein stilistisches Mittel, mit der er dahin zu gelangen sucht die Raumtiefe, das Sichtbarmachen mehrerer Schichten. Zäune aller Art können dazu dienen, zuweilen ist aber auch nur eine Distanz zum Bildgeschehen, sei es durch Perrons an Bahnhöfen, Glaswände und Terrassen ausreichend.

Doch weiter: Solothurn. Die Retrospektive des erstmals spartenübergreifend (Fotografie, Film, Malerei, Skulptur) gezeigten Oeuvres von Claudio Moser (geb. 1959 in Aarau). Überzeugend und überraschend. Und begleitet von einem Buch-Katalog, der das Werk fundiert ausleuchtet (Christoph Vögele). Und einer der schönsten Ausstellungstitel, die ich in letzter Zeit wahrnahm: „Gegen Osten“. Damit verortet er sich im Hier, das heisst in der westlichen Welt, aber sein Blick geht nicht in den „Wilden Westen“, sondern in ein Streben nach innerer Ruhe und zugleich Fülle wie sie im Zen-Buddhismus enthalten ist. Wie viele seiner Fotografien – ob Grossformat oder vielteilig als Serie – zeigen, ist ein stilistisches Mittel, mit der er dahin zu gelangen sucht die Raumtiefe, das Sichtbarmachen mehrerer Schichten. Zäune aller Art können dazu dienen, zuweilen ist aber auch nur eine Distanz zum Bildgeschehen, sei es durch Perrons an Bahnhöfen, Glaswände und Terrassen ausreichend.

Claudio Moser lebte im Laufe der Jahre an verschiedensten Orten, in Paris, in New York, in Tel Aviv u.a.m. Die eine und andere Fotografie zeugt davon, doch auf die inhaltliche Ausrichtung hatte das, so scheint mir, nie einen Einfluss.

Neu ist die Integration von Malerei und Skulptur, was vordergründig einen autobiographischen Hintergrund hatte (sie entstanden mehrheitlich während einer schweren Krankheit), verweisen in ihren abstrakten Farbverläufen und -verdichtungen auch ganz stark auf eine in ihrer Art neue persönliche Präsenz des Künstlers. Und so wundert eigentlich die erstmalige Realisierung eines erzählerischen 16mm-Filmes nicht. Im letzten Raum der Ausstellung gehen auf zwei gegenüberliegenden Projektionen ein Mann und eine Frau aufeinander zu und wieder auseinander; still und doch energetisch stark verbunden. Sehr schön! Es gäbe mehr zu sagen.

Kleine Klammer: Zu meiner grossen Freude, habe ich Claudio Moser in der Ausstellung getroffen und wir haben ganz privat und ohne ein Glas Wein „angestossen“ auf unser Jubiläum. Vor exakt 40 Jahren veranstaltete der angehende Student der Filmwissenschaft in Genf eine erste Foto-Ausstellung in Aarau und als Schreiberin vom Dienst habe ich darüber geschrieben; wohlwollend, aber noch nicht ganz überzeugt!

Eine Kostbarkeit ist auch die Ausstellung im Kabinett in Solothurn, insbesondere die Postkarten-Korrespondenz zwischen Johanna Fülscher und Otto Morach.

Grenchen. Zu meinem grossen Erstaunen, hat mich die Ausstellung „Wald“ im Kunsthaus Grenchen enttäuscht. Warum? Schwer zu sagen: Einerseits gibt es (für mich) wohl zu viele ältere Werke, die ich so oder ähnlich bereits kannte (Julian Charrières Holzfäller-Filmcollage, Marianne Engels nachtleuchtende Pilze, Esther van der Bies Kunststoffschläuche, Alex Hanimanns Fotofallen-Bilder u.a.) oder ich fand sie nicht gewichtig genug (Angela Lyn, Felix Studinka z.B.) oder zu wenig hintergründig ( Luca Mengonis feuerbearbeitete Holzstämme).

Grenchen. Zu meinem grossen Erstaunen, hat mich die Ausstellung „Wald“ im Kunsthaus Grenchen enttäuscht. Warum? Schwer zu sagen: Einerseits gibt es (für mich) wohl zu viele ältere Werke, die ich so oder ähnlich bereits kannte (Julian Charrières Holzfäller-Filmcollage, Marianne Engels nachtleuchtende Pilze, Esther van der Bies Kunststoffschläuche, Alex Hanimanns Fotofallen-Bilder u.a.) oder ich fand sie nicht gewichtig genug (Angela Lyn, Felix Studinka z.B.) oder zu wenig hintergründig ( Luca Mengonis feuerbearbeitete Holzstämme).

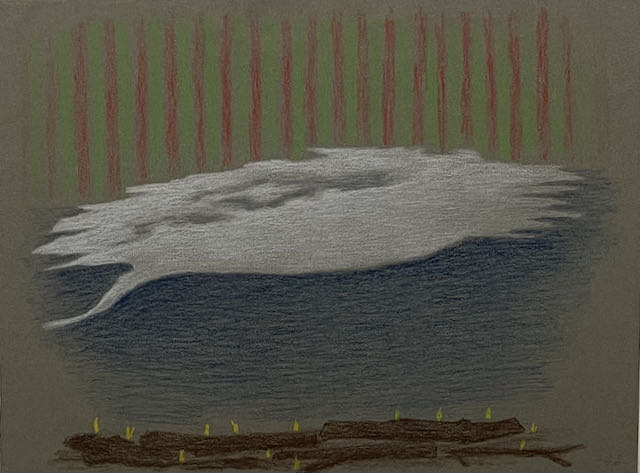

Gefallen haben mir hingegen die verkohlten Tropenholzplanken von Julian Charrière mit den eingravierten Zeichnungen nach Alfred Russel Wallace (1823-1913), einem englischen Naturalisten der Kolonialzeit in Verbindung mit dem Titel „To observe is to influence“ und vor allem auch Marcus Maeders wissenschaftliches Labor, mit welchem er die Wasserströme in Pflanzen hörbar macht. Vielleicht waren meine Erwartungen zu hoch und/oder ich halt einfach eine Insiderin, deren Wissen nicht verglichen werden kann mit jenem vieler Besucher*innen. BILD: Yann Amstutz (*1973 Lausanne), aus der Serie «Bahia Drake», Tusch-/Bleistift-Zeichnung nach Projektion.

In Zürich musste ich erkennen, dass ich in meinem Alter nicht mehr x Ausstellungen nacheinander anschauen kann, wenn ich sie wirklich verstehen und nicht anderntags schon wieder vergessen haben will. Darum galt (notgedrungen): weniger ist mehr. Die Highlights sind klar: Uwe Wittwers Holzfäller-Wandzeichnung/Installation bei Kilchmann an der Zahnradstrasse und Zilla Leuteneggers „Intérieur“ bei Kilchmann an der Rämistrasse. Sorry, 2x Kilchmann, ich habe keine Aktien, aber so ist es.

In Zürich musste ich erkennen, dass ich in meinem Alter nicht mehr x Ausstellungen nacheinander anschauen kann, wenn ich sie wirklich verstehen und nicht anderntags schon wieder vergessen haben will. Darum galt (notgedrungen): weniger ist mehr. Die Highlights sind klar: Uwe Wittwers Holzfäller-Wandzeichnung/Installation bei Kilchmann an der Zahnradstrasse und Zilla Leuteneggers „Intérieur“ bei Kilchmann an der Rämistrasse. Sorry, 2x Kilchmann, ich habe keine Aktien, aber so ist es.

Gefallen hat mir aber auch die punktuelle Retrospektive von Mary Heilmann(USA * 1940) bei Hauser&Wirth im Löwenbräu, Ihre Bilder sind farbbetont und konstruktiv, lassen sich aber nie in ein Korsett einbinden, scheren aus (Beat Wismer zeigte sie schon 1995 in „Karo-Dame“ im Aargauer Kunsthaus und 1997 zeigte sie Lucy Grossmann im Museum für konstruktive und konkrete Kunst in Zürich). Gerne in Erinnerung behalte ich auch die „Kleinformate“ von Phyllida Barlow, (*1944 in Newcastle GB), deren „gebastelte“ Architekturen, Skulpturen, Installationen aus verschiedensten, oft farbig gemalten Materialien mich schon früher an der Ars Unlimited in Basel, in der Kunsthalle Zürich oder dann und vor allem im Englischen Pavillon an der Biennale in Venedig durch ihre Unkonventionalität, ihr lustvolles (!) und gleichwohl mit scharfem Blick gelenktes Bauen überzeugte. Hauser&Wirth/Löwenbräu 3. Stock. Sorry, auch hier 2x dieselbe Galerie, aber, ist so.

Gefallen hat mir aber auch die punktuelle Retrospektive von Mary Heilmann(USA * 1940) bei Hauser&Wirth im Löwenbräu, Ihre Bilder sind farbbetont und konstruktiv, lassen sich aber nie in ein Korsett einbinden, scheren aus (Beat Wismer zeigte sie schon 1995 in „Karo-Dame“ im Aargauer Kunsthaus und 1997 zeigte sie Lucy Grossmann im Museum für konstruktive und konkrete Kunst in Zürich). Gerne in Erinnerung behalte ich auch die „Kleinformate“ von Phyllida Barlow, (*1944 in Newcastle GB), deren „gebastelte“ Architekturen, Skulpturen, Installationen aus verschiedensten, oft farbig gemalten Materialien mich schon früher an der Ars Unlimited in Basel, in der Kunsthalle Zürich oder dann und vor allem im Englischen Pavillon an der Biennale in Venedig durch ihre Unkonventionalität, ihr lustvolles (!) und gleichwohl mit scharfem Blick gelenktes Bauen überzeugte. Hauser&Wirth/Löwenbräu 3. Stock. Sorry, auch hier 2x dieselbe Galerie, aber, ist so.  Genauso wie mir leider die beiden Ausstellungen bei Eva Presenhuber – Wyatt Kahn (*1983 NY) an der Zahnradstrasse und Torbjørn Røland (*1970 Stavanger) an der Waldmannstrasse nicht gefielen. Zu repetitiv die mit Leinwand überzogenen Konstruktionen aus Rahmenleisten des Amerikaners, zu sexistisch die Fotografien des Norwegers (Bild).

Genauso wie mir leider die beiden Ausstellungen bei Eva Presenhuber – Wyatt Kahn (*1983 NY) an der Zahnradstrasse und Torbjørn Røland (*1970 Stavanger) an der Waldmannstrasse nicht gefielen. Zu repetitiv die mit Leinwand überzogenen Konstruktionen aus Rahmenleisten des Amerikaners, zu sexistisch die Fotografien des Norwegers (Bild).

Reich ist hingegen die Gruppenausstellung CH in der Galerie Mai 36 mit Werken von Pia Fries, Remy Zaugg, Christoph Rütimann und Ian Anüll, dessen Schnappschüsse zur Corona-Pandemie trefflich sind.

Doch zu Uwe Wittwer. Erstmals bestückt der Zürcher Künstler (*1954) eine Ausstellung mit Kohlezeichnungen – zum einen direkt auf der Wand, dann auch auf Papier und – interessant – auf Glas, das anschliessend gebrannt wurde und nun in Metallfüssen direkt im Raum steht, beidseitig betrachtbar.

Kurz nach dem Studium habe er viel gezeichnet, erzählt Wittwer, doch dann traten andere Medien (Aquarell, später Öl auf Leinwand) in den Vordergrund und jetzt feiert die Kohlezeichnung ein Revival. Und wie! Virtuos, inhaltlich vielschichtig – in der Literatur, in der Kunstgeschichte, in der eigenen Biographie verankert. Die Zürcher Installation integriert Sätze aus Eliot’s Epos „The waste land“, das die Weltveränderung nach dem 1. Weltkrieg zum Thema hat und nicht an Aktualität verloren hat. Diese Situation bettet er verfremdet in die Welt seiner Grosseltern und seines Vaters, den er zuweilen bei Holzfäller-Arbeiten im Wald begleitete (man sieht den Künstler vage als kleinen Buben auf einer der Glas-Zeichnungen. Mit einer Portion Sarkasmus gesellt Wittwer eine Zeichnung mit dem Titel „Narrenschiff“ (vgl. Hieronymus Bosch, 1500) dazu.

Obwohl erzählerisch, gleiten die Bilder nie ins Anekdotische ab, behalten ihre zeichnerische Autonomie.

Zum Schluss Zilla Leutenegger: Über mehrere Stockwerke inszeniert sie Wohnen zur Zeit des Lockdown und des „Bleiben Sie zuhause“. In der ihr eigenen, kantig vereinfachten Malweise zeigt sie uns Ausschnitte aus Innenräumen, bei Tag oder auch bei Mondschein, wenn die Katzen gross und die Figuren klein werden, gar zum künstlichen «Mond» selbst werden oder auf einem weissen Piano das 3. Konzert von Rachmaninoff spielen und die Schatten auf der Wand tanzen.

Newsletter Website April/Mai 2021

Was ich in den letzten Wochen an für mich wichtiger Kunst gesehen habe, beschrieb ich zumeist bereits auf Facebook (u.a. das Art Weekend in Zürich, Gerhard Richter im Kunsthaus, Joachim Bandau in Basel). Das da nicht viel mehr ist, hat seinen Grund darin, dass mich mehrere kunstferne, geschichtliche Themen beschäftigt haben.

Ein Forschungsfeld ist für mich immer wieder die Epoche der Pfahlbauer, insbesondere der Jungsteinzeit als es rund um den Bielersee zahlreiche Siedlungen jener ersten «Bauern» gab. Der persönliche Hintergrund ist, dass meine Familie mütterlicherseits – der Stammbaum der Irlet von Twann – schon im 19. Jh. Sammler von Artefakten aus der Zeit um 3500 vor Christus waren und sich diese zu Werkzeugen, zuweilen auch Schmuck, verarbeiteten Stein-, Horn-, Knochen-Funde bis heute im Fraubrunnenhaus – dem Sitz der Irlet seit 1804 – erhalten haben und zum Teil auch in einem Museum sichtbar sind. Lust und Last, man glaube mir!

Die Wanderausstellung der Archäologie Bern zum 50-Jahr-Jubiläum ihres Bestehens 2020 rief in Erinnerung, dass ihre Gründung direkt mit meiner Wohngemeinde Twann in Verbindung steht, wurde hier doch 1975/76 anlässlich des Baus der Nationalstrasse 5 die bisher grösste Grabung durchgeführt. Viele haben das inzwischen vergessen. So habe ich in Kombination mit dem Jubiläum 10 Jahre Unesco Welterbe das «Geschichts-Schaufenster» im Dorf zu diesem Thema gestaltet. Hiefür das damals gefundene, älteste Brot (ein Sauerteigbrot aus Weizenmehl) unter Anleitung nachzubacken, war eines, aber wie genau ging die 11/2 Jahre dauernde Grabung beim Bahnhof von statten und was waren die wichtigsten Funde? Da musste ich zuerst «büffeln» und kam dann zum Schluss, dass ich Knochenfunde ins Zentrum rücken wollte, da in Twann erstmals eigentliche Archäozoologie betrieben wurde. Ich lernte u.a. dass der Hirsch das wichtigste Tier für die Weiterverarbeitung in Werkzeuge war und dass im Bereich Knochen die «Tibia» (Unterschenkel) der geeignetste Skelettteil war, weil schön gerade. Oder dass mehrere, halbierte Rippen, des Hausrindes z.B., mit Birkenrindenteer verklebt wurden und als Flachshechel dienten.

All das versuchte ich über Funde, Fotos, Kurztexte nachvollziehbar zu machen, mit dem Ziel, dass die Twanner an ihre Bedeutung im Zusammenhang mit der Pfahlbauforschung erinnert werden und die durchs Dorf schlendernden Touristen neben ein paar Flaschen Wein auch ein bisschen Kulturgeschichte mitnehmen.

Gleichzeitig wurde ich durch die von Felix Müller verfasste Biographie des Berner Archäologen und Erfinders Jakob Wiedmer-Stern ( 1876-1928) auf eine archäologische Grabung ob Twann 1911 aufmerksam und erfuhr «uf dr Gass» (funktioniert in einem Dorf immer noch als Ort des Austauschs), dass der Archäologische Dienst des Kantons just den exakten Ort dieser Grabung verifizieren will. Interessant ist, dass es eine historische Foto des Expeditionsteams gibt und Initiant der Bildhauer Karl Hänny (1879-1972) war. Wanderungen bergauf führten die aktuell an der Forschung Beteiligten durch Rebberg und Wald hinauf zur Sonnenfluhmatte, wo der «Reginenstein» sich orten liess. Überraschend fand sich vor Ort am Fels ein nur noch teilweise erhaltenes ovales Relief (Frostabplatzungen). Klar, dass die Aufgabe hier zu forschen, bei mir blieb. Die Vermutung, es könnte von Karl Hänny stammte, musste ich nach eingehenden Recherchen verneinen. Hänny, der unter anderem die noch dem 19. Jh. verpflichteten Skulpturen (Neptun auf dem Ross und Europa auf dem Stier) am Eingang zum Rosengarten in Bern geschaffen hat, war primär Mensch und Tier gewidmet und überdies war Hänny nicht Steinbildhauer.

Gleichzeitig wurde ich durch die von Felix Müller verfasste Biographie des Berner Archäologen und Erfinders Jakob Wiedmer-Stern ( 1876-1928) auf eine archäologische Grabung ob Twann 1911 aufmerksam und erfuhr «uf dr Gass» (funktioniert in einem Dorf immer noch als Ort des Austauschs), dass der Archäologische Dienst des Kantons just den exakten Ort dieser Grabung verifizieren will. Interessant ist, dass es eine historische Foto des Expeditionsteams gibt und Initiant der Bildhauer Karl Hänny (1879-1972) war. Wanderungen bergauf führten die aktuell an der Forschung Beteiligten durch Rebberg und Wald hinauf zur Sonnenfluhmatte, wo der «Reginenstein» sich orten liess. Überraschend fand sich vor Ort am Fels ein nur noch teilweise erhaltenes ovales Relief (Frostabplatzungen). Klar, dass die Aufgabe hier zu forschen, bei mir blieb. Die Vermutung, es könnte von Karl Hänny stammte, musste ich nach eingehenden Recherchen verneinen. Hänny, der unter anderem die noch dem 19. Jh. verpflichteten Skulpturen (Neptun auf dem Ross und Europa auf dem Stier) am Eingang zum Rosengarten in Bern geschaffen hat, war primär Mensch und Tier gewidmet und überdies war Hänny nicht Steinbildhauer.

Offen bleiben muss auch die Frage ob die Assoziation eines Fötus gerechtfertigt ist oder ob Frostabplatzungen hier gleichsam einen Fötus geschaffen haben. Im Infoblatt der Gemeinde Twann habe ich die Recherchen veröffentlicht und es scheint tatsächlich, dass eine Fährte zur Lösung des Rätsels führen könnte. Aber das in einem Zusatz, wenn die Fakten auf dem Tisch sind.

Ein Nachtrag zum Newsletter vom Januar dieses Jahres sei hier noch angefügt. Damals berichtete ich über die Lieblingsbilder an den Wänden bei mir zuhause. Dabei störte mich enorm, dass ich nicht von allen Werken gute Bildaufnahmen habe. Das gab den Ausschlag, einem Grafikbüro mit Fotoabteilung den Auftrag zu geben, die schwierigen Bilder bei mir zuhause zu fotografieren; angesichts der schwierigen Arbeitssituation für Grafikbüros ein willkommener Auftrag, sozusagen Win-Win! – Und ich habe z.B. die mir wichtigen «Königinnen» von Miriam Cahn endlich in präsentabler Bildqualität.

Newsletter Website Mai/Juni

Nun hat es doch noch gereicht für einen Newsletter im Mai. Ich habe einige, einzelne Aufnahmen aus Ausstellungen ausgewählt, die mir hier und dort in den letzten Wochen besonders aufgefallen sind, wobei ich Galerie- und Off—Spaces den Vorzug gab gegenüber Museen, aber nicht nur!

Das Titelbild (das ein Ausschnitt ist!) entstand während eines einzigen Tages – die drei jungen Bieler Künstlerinnen haben schon mehrfach zusammengearbeitet, aber diese mehrteilige, raum-füllende Malerei-Installation für den Bieler «Jolimai» scheint mir wirklich ausserordentlich. Nicht nur weil die Lebensfreude, die sie ausstrahlt einem aktuell besonders wohl tut, sondern weil es gelang eine für diesen Tag bestimmte, gemeinsame Bildsprache zu entwickeln. Man kann nicht unterscheiden, welche Figur, welches Zeichen von Lea Krebs, Annina Schmid oder Mirja Thomer gemalt wurde, sie spielen sich alle «in die Hände» und überdies bilden die Formen und Farben eine wunderbare Melodie. Es geht hier nicht um Tiefgang, sondern um Lust, um Heiterkeit, um Freude an Möglichem und Unmöglichem und das ist im Moment die beste Medizin wider den Corona-Koller. Ein spezieller Dank bei dieser Gelegenheit an die Veranstalterin des «Jolimai», die Visarte Sektion Biel/Bienne für die tolle Dokumentation der einzelnen Beiträge. Hier zu finden: https://visarte-bielbienne.ch/index.php?id=1352

Das Titelbild (das ein Ausschnitt ist!) entstand während eines einzigen Tages – die drei jungen Bieler Künstlerinnen haben schon mehrfach zusammengearbeitet, aber diese mehrteilige, raum-füllende Malerei-Installation für den Bieler «Jolimai» scheint mir wirklich ausserordentlich. Nicht nur weil die Lebensfreude, die sie ausstrahlt einem aktuell besonders wohl tut, sondern weil es gelang eine für diesen Tag bestimmte, gemeinsame Bildsprache zu entwickeln. Man kann nicht unterscheiden, welche Figur, welches Zeichen von Lea Krebs, Annina Schmid oder Mirja Thomer gemalt wurde, sie spielen sich alle «in die Hände» und überdies bilden die Formen und Farben eine wunderbare Melodie. Es geht hier nicht um Tiefgang, sondern um Lust, um Heiterkeit, um Freude an Möglichem und Unmöglichem und das ist im Moment die beste Medizin wider den Corona-Koller. Ein spezieller Dank bei dieser Gelegenheit an die Veranstalterin des «Jolimai», die Visarte Sektion Biel/Bienne für die tolle Dokumentation der einzelnen Beiträge. Hier zu finden: https://visarte-bielbienne.ch/index.php?id=1352

Noch bis 13. Juni präsentiert die Berner Aeschlimann/Corti-Stiftung die Nominierten und die Preisträger*innen des diesjährigen Stipendienwettbewerbes. Hauptpreisträgerin ist Eva Maria Gisler. Persönlich hätte ich dieses jedoch Lorenzo Salafia (*1983) gegeben. Seine Einzelteile zu einer variablen Skulptur zusammenfügenden Objekte haben in gewissem Sinn Möbelcharakter, aber eigentlich sind sie alles und nichts in einem, entziehen sich einer exakten Deutung und bleiben darum auch in einer Wiederbegegnung immer noch spannend!

Immer wieder verblüffend ist die Qualität der Themen-Ausstellungen in der Galerie C in Neuenburg. Die kürzlich zu Ende gegangene trug den Titel «Tot» – Galerist und Kurator Christian Egger inszenierte es facettenreich, ohne dabei mit Schrecken und Grauen zu spielen. Besonders beeindruckt haben mich die kleinen Kathedralen von Murielle Belin (*1976 in Nancy), die einerseits «Totentanz» sind, aber immer auch das Gegenteil davon, denn die einzelnen Szenen lassen sich drehen und zeigen dann dem Leben zugewandte Figuren genre-hafter Natur-Szenerie. Die in Neuenburg als Dreiergruppe gezeigten, gotischen Türmchen sind von grossartiger Finesse und man mag kaum glauben, dass sie von einer zeitgenössischen Künstlerin stammen. Das Besondere an der Galerie C ist – für mich als Deutschschweizerin – auch immer wieder das für die Auswahl andere Referenz-System, das mich mit zahlreichen welschen und französischen Künstler*innen bekannt macht.

Auf dem Münsterplatz in Basel zeigt der unermüdliche Klaus Littmann aktuell eine Mini-Version des monumentalen Baum-Projektes, das er 2020 im Stadion Wörthersee in Klagenfurt realisierte und obendrein eine breitgefächerte thematische Schau zum Thema – «Tree Connection» in den Räumlichkeiten der Kulturstiftung H. Geiger (vis-à-vis Universitätsspital). Diese beeindruckt über weite Strecken und vor allem ist sie ein Lehrstück dafür, dass es nicht immer Leihgaben aus den grössten Museen braucht, um ein Thema einzukreisen, denn in unzähligen schweizerischen Privatsammlungen gibt es hochkarätige Werke, die sich für jenen, der die entsprechenden Connections hat, gültig und nachhaltig (kurze Transportwege) zu einer Assemblage fügen lassen. Zu meinem «Liebling» wurde – man kann fast nicht anders – der kleine Vogel von Meret Oppenheim, der 1971 in Carona entstanden (mir Roberto Lupo).

Die Retrospektive von Guido Nussbaum (*1948 Basel/Hegenheim) in der Galerie Stampa in Basel war reich bestückt, brachte für mich aber wenig Neues, zu gut kenne ich sein Werk. Mit einer Ausnahme: Die sehr frühe, konzeptuelle Arbeit «Bildinhalt» aus den 1970ern hat bereits etwas von der kritischen Haltung des einstigen, erklärten Kommunisten, dem es ausreicht den Preis eines Bildes auf die Leinwand zu malen, zugleich trägt aber auch bereits etwas von der verschmitzten Einfachheit und Rafinesse der späteren «Weltkugeln», aber gänzlich anders. Ob es da noch mehr gäbe aus dieser Zeit?

Die Retrospektive von Guido Nussbaum (*1948 Basel/Hegenheim) in der Galerie Stampa in Basel war reich bestückt, brachte für mich aber wenig Neues, zu gut kenne ich sein Werk. Mit einer Ausnahme: Die sehr frühe, konzeptuelle Arbeit «Bildinhalt» aus den 1970ern hat bereits etwas von der kritischen Haltung des einstigen, erklärten Kommunisten, dem es ausreicht den Preis eines Bildes auf die Leinwand zu malen, zugleich trägt aber auch bereits etwas von der verschmitzten Einfachheit und Rafinesse der späteren «Weltkugeln», aber gänzlich anders. Ob es da noch mehr gäbe aus dieser Zeit?

Die Aargauer Künstlerin Ursula Rutishauser (*1955) ist über die Region hinaus bekannt als Meisterin des «Scherenschnitts». Allerdings nicht im traditionellen Sinn, sondern die Technik in die verschiedensten Themen-, Objekt- und Raum-Kontexte vorantreibend. Einen vorläufigen Höhepunkt konnte man kürzlich in der Galerie im Zimmermannshaus in Brugg erleben, wo sie Papier, Raum und Klangwellen zu einer vielteiligen Inszenierung fügte und dabei auch Licht und Schatten-Effekte mitspielen liess. Hindurchzuwandern und die Veränderungen zu beobachten wurde zur Musik. Da fragile Papierschnitte kaum verkäuflich sind, wohl nicht einmal als «Werke» gelagert werden können, sucht Ursula Rutishauser (wie andere Künstler*innen in vergleichbarer Situation) nach Alternativen; die in Aluminium geschnittenen Hände muss sie freilich noch weiter entwickeln.

Die Aargauer Künstlerin Ursula Rutishauser (*1955) ist über die Region hinaus bekannt als Meisterin des «Scherenschnitts». Allerdings nicht im traditionellen Sinn, sondern die Technik in die verschiedensten Themen-, Objekt- und Raum-Kontexte vorantreibend. Einen vorläufigen Höhepunkt konnte man kürzlich in der Galerie im Zimmermannshaus in Brugg erleben, wo sie Papier, Raum und Klangwellen zu einer vielteiligen Inszenierung fügte und dabei auch Licht und Schatten-Effekte mitspielen liess. Hindurchzuwandern und die Veränderungen zu beobachten wurde zur Musik. Da fragile Papierschnitte kaum verkäuflich sind, wohl nicht einmal als «Werke» gelagert werden können, sucht Ursula Rutishauser (wie andere Künstler*innen in vergleichbarer Situation) nach Alternativen; die in Aluminium geschnittenen Hände muss sie freilich noch weiter entwickeln.

Eine mit langjährigen Recherchen unterlegte Ausstellung präsentiert aktuell Niki Jost (*1984 Kanada/Basel) im Kunstraum Baden. Seit Jahren beschäftigt sich die Künstlerin mit der Farbe Rosarot respektive Pink, untersucht nicht nur die farblichen Schattierungen, sondern auch die kunstgeschichtlichen und soziologischen respektive gesellschaftlichen Konnotationen in verschiedenen Zeiten, Kulturen, Kontinenten. Denn Sakura Pink ist nicht Rokoko-Pink und nicht Cell Pink und nicht Exposed Bright Pink. Einen Schub erhielt ihre diesbezügliche Forschung während eines Aufenthaltes in Shanghai – bekanntlich liebt China Pink über alle Massen, bemalt sogar Schiffscontainer rosarot, aber die chinesische Sprache kennt keinen Begriff dafür. Wenn die Ausstellung in Baden «Land of Peach Blossom» heisst, so darum, denn Pfirsichblüten kommen der chinesischen Vorstellung von Pink am nächsten. Vielfältig kreist Niki Jost die Farbe und ihre Verwendung in China nach, beschränkt sich dabei nicht auf «lieblich», sondern bringt auch erotische und alltägliche Verwendungen mit ins Spiel, so wie z.B. die Erinnerungen eines jungen Chinesen an die «Duschkabinen» im Dorf seiner Kindheit.

Eine mit langjährigen Recherchen unterlegte Ausstellung präsentiert aktuell Niki Jost (*1984 Kanada/Basel) im Kunstraum Baden. Seit Jahren beschäftigt sich die Künstlerin mit der Farbe Rosarot respektive Pink, untersucht nicht nur die farblichen Schattierungen, sondern auch die kunstgeschichtlichen und soziologischen respektive gesellschaftlichen Konnotationen in verschiedenen Zeiten, Kulturen, Kontinenten. Denn Sakura Pink ist nicht Rokoko-Pink und nicht Cell Pink und nicht Exposed Bright Pink. Einen Schub erhielt ihre diesbezügliche Forschung während eines Aufenthaltes in Shanghai – bekanntlich liebt China Pink über alle Massen, bemalt sogar Schiffscontainer rosarot, aber die chinesische Sprache kennt keinen Begriff dafür. Wenn die Ausstellung in Baden «Land of Peach Blossom» heisst, so darum, denn Pfirsichblüten kommen der chinesischen Vorstellung von Pink am nächsten. Vielfältig kreist Niki Jost die Farbe und ihre Verwendung in China nach, beschränkt sich dabei nicht auf «lieblich», sondern bringt auch erotische und alltägliche Verwendungen mit ins Spiel, so wie z.B. die Erinnerungen eines jungen Chinesen an die «Duschkabinen» im Dorf seiner Kindheit.

Man kann die Diskussionen um Themen wie «queer», «transgender», «LGBT» etc. zur Zeit kaum mehr hören; Überdosis. Eine Künstlerin, die das dennoch souverän und über die persönlichen Betroffenheitsspiralen hinaus thematisiert, ist die ebenso in Wien wie in Istanbul lebende Künstlerin Nilbar Güres (*1977). Für sie bedeutet keinem Geschlecht zuzuordnen «Freiheit», die es zu verteidigen gilt, was für eine türkische Künstlerin automatisch «Opposition» zum Regime bedeutet. Ihr Werk sind in diesem Sinn «Giftpfeile» wider jegliche (auch religiöse) Repression. Dass sie dies nicht einseitig verbissen ernst tut, sondern lustvoll, erotisch, frech und dabei von den verwendeten Medien und der Werksprache her doch betont weiblich, macht ihre Ausstellung im Centre Pasquart in Biel (bis 13. Juni) zu einer besonderen, internationalen Kunst-Begegnung. Eines meiner Lieblingswerke in der umfangreichen Schau ist für mich der Kaktus, der genug hat von seinem Topf-Dasein und sich mitsamt seinen goldenen Stacheln auf den Weg macht.

Man kann die Diskussionen um Themen wie «queer», «transgender», «LGBT» etc. zur Zeit kaum mehr hören; Überdosis. Eine Künstlerin, die das dennoch souverän und über die persönlichen Betroffenheitsspiralen hinaus thematisiert, ist die ebenso in Wien wie in Istanbul lebende Künstlerin Nilbar Güres (*1977). Für sie bedeutet keinem Geschlecht zuzuordnen «Freiheit», die es zu verteidigen gilt, was für eine türkische Künstlerin automatisch «Opposition» zum Regime bedeutet. Ihr Werk sind in diesem Sinn «Giftpfeile» wider jegliche (auch religiöse) Repression. Dass sie dies nicht einseitig verbissen ernst tut, sondern lustvoll, erotisch, frech und dabei von den verwendeten Medien und der Werksprache her doch betont weiblich, macht ihre Ausstellung im Centre Pasquart in Biel (bis 13. Juni) zu einer besonderen, internationalen Kunst-Begegnung. Eines meiner Lieblingswerke in der umfangreichen Schau ist für mich der Kaktus, der genug hat von seinem Topf-Dasein und sich mitsamt seinen goldenen Stacheln auf den Weg macht.

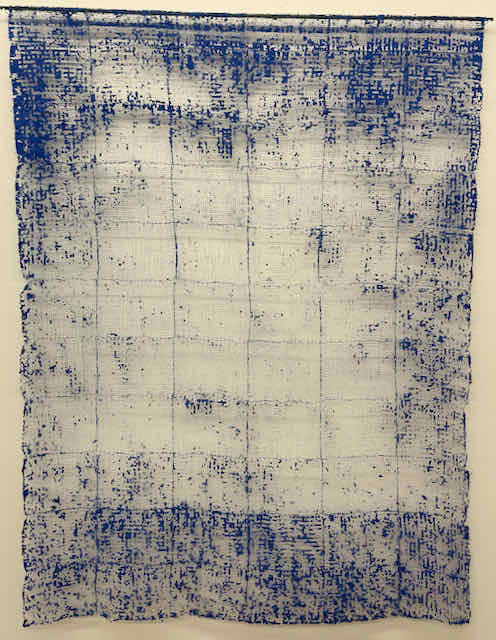

Eine Überraschung bildete für mich – und viele andere, die das Schaffen der in Biel lebenden Winterthurer Künstlerin Romana del Negro seit Jahren mitverfolgen – die neuen, geometrisch-räumlichen Pigment-Zeichnungen, die sie kürzlich im Vebikus in Schaffhausen zeigte. Es war der einfühlsame Text des Bieler Kunsthistorikers Thomas Schmutz, der mich in meine einstige Heimatstadt lockte. Sehr richtig verneint er die Wurzeln der Bilder im Konstruktivismus nicht, aber gleichzeitig betont er die eindrückliche Transparenz der Flächen (erreicht durch das mehrfache Auftragen und Ausradieren und wieder Auftragen der Pigmente), die – je nach Lichteinfall – Räume entstehen lassen, die weniger mit Konstruktion als vielmehr mit Labyrinth, mit einer ungefestigten, vielleicht eine Art semi-materiellen Welt zu tun haben. Meiner privaten Sammlungs-Strategie folgend, will heissen Einzelwerke durch Zukäufe zu erweitern, hängt die hier abgebildete Zeichnung inzwischen in Nachbarschaft mit einem Lithographie-Zyklus von Loredana Sperini bei mir zuhause.

Eine Überraschung bildete für mich – und viele andere, die das Schaffen der in Biel lebenden Winterthurer Künstlerin Romana del Negro seit Jahren mitverfolgen – die neuen, geometrisch-räumlichen Pigment-Zeichnungen, die sie kürzlich im Vebikus in Schaffhausen zeigte. Es war der einfühlsame Text des Bieler Kunsthistorikers Thomas Schmutz, der mich in meine einstige Heimatstadt lockte. Sehr richtig verneint er die Wurzeln der Bilder im Konstruktivismus nicht, aber gleichzeitig betont er die eindrückliche Transparenz der Flächen (erreicht durch das mehrfache Auftragen und Ausradieren und wieder Auftragen der Pigmente), die – je nach Lichteinfall – Räume entstehen lassen, die weniger mit Konstruktion als vielmehr mit Labyrinth, mit einer ungefestigten, vielleicht eine Art semi-materiellen Welt zu tun haben. Meiner privaten Sammlungs-Strategie folgend, will heissen Einzelwerke durch Zukäufe zu erweitern, hängt die hier abgebildete Zeichnung inzwischen in Nachbarschaft mit einem Lithographie-Zyklus von Loredana Sperini bei mir zuhause.

Newsletter Website Juni/Juli 2021

Ich bin immer noch eine Kunstliebhaberin, die gerne alleine in einer Ausstellung weilt. Aber gewinnbringend ist es schon, wenn man (jetzt wieder und darum besonders gern) an Performances, an Führungen, an Gesprächen teilnimmt.

So fuhr ich dieser Tage zeitlich so nach Bellelay, dass ich an der Performance von Christoph Rütimann(*1955, wohnt in Müllheim/TG) teilnehmen konnte. Es ist nicht die erste, 1999 sah ich ihn die Kunsthalle Bern «besitzen», 2002 am Museum in Luzern «hängen». Und jetzt fährt er mit einer aus Altholz zusammengenagelten Kapsel im Innern der barocken Abteikirche «gen Himmel». Wie es des Künstlers Art ist, kontert er die in dieser Kirche förmlich greifbare Mystik des Ortes mit Nüchternheit, auch wenn er dem Ort weder ausweichen kann noch will und darum genau in der Mitte zwischen den beiden Seitenaltären mit Blick auf das Maria Himmelfahrts-Fresko im Chor auffährt. Die Nüchternheit besteht darin, dass man jeden Schritt sieht: wie die Kapsel auf einem Wagen aus dem Hinterhof in die Kirche gerollt wird, wie sie zuerst unbemannt hinaufgezogen wird und dann erst den Künstler mit einem Stahlseil hinaufholt, wo er wohl an die 45 Minuten ausharrt bis ihm Aufdi Aufdermauer (Videocompany) per Natel anfrägt, ob er jetzt hinunterkommen will und daraufhin «in 10 Minuten» Signal zur Rückführung auf die Erde gibt. Das alles ist nicht emotional angelegt in einem inhaltlichen Sinn, wohl aber als Spannung, ob das wohl alles hält, spürbar. Tut es. Wunderbar! Und die Mystik ist natürlich trotzdem da.

So fuhr ich dieser Tage zeitlich so nach Bellelay, dass ich an der Performance von Christoph Rütimann(*1955, wohnt in Müllheim/TG) teilnehmen konnte. Es ist nicht die erste, 1999 sah ich ihn die Kunsthalle Bern «besitzen», 2002 am Museum in Luzern «hängen». Und jetzt fährt er mit einer aus Altholz zusammengenagelten Kapsel im Innern der barocken Abteikirche «gen Himmel». Wie es des Künstlers Art ist, kontert er die in dieser Kirche förmlich greifbare Mystik des Ortes mit Nüchternheit, auch wenn er dem Ort weder ausweichen kann noch will und darum genau in der Mitte zwischen den beiden Seitenaltären mit Blick auf das Maria Himmelfahrts-Fresko im Chor auffährt. Die Nüchternheit besteht darin, dass man jeden Schritt sieht: wie die Kapsel auf einem Wagen aus dem Hinterhof in die Kirche gerollt wird, wie sie zuerst unbemannt hinaufgezogen wird und dann erst den Künstler mit einem Stahlseil hinaufholt, wo er wohl an die 45 Minuten ausharrt bis ihm Aufdi Aufdermauer (Videocompany) per Natel anfrägt, ob er jetzt hinunterkommen will und daraufhin «in 10 Minuten» Signal zur Rückführung auf die Erde gibt. Das alles ist nicht emotional angelegt in einem inhaltlichen Sinn, wohl aber als Spannung, ob das wohl alles hält, spürbar. Tut es. Wunderbar! Und die Mystik ist natürlich trotzdem da.

Wer die Installation von Christoph Rütimann im Laufe des Sommers besucht, erlebt insbesondere wie der Künstler dem Chor durch eine schiefe Ebene eine im wahrsten Sinne des Wortes «schräge» Konstruktion, ein «kubistisches» Gesicht gibt, ähnlich wie er es schon 1992 in der Kirche St. Stae in Venedig gemacht hat. Ein Video zeigt überdies, was der Künstler aus der Kapsel heraus sah und zwei grosse, gelbe Hinterglasmalereien spiegeln die Decke des Kirchenschiffes.

Und danach ging es gleich weiter: Nach Biel ins Centre Pasquart hinunterfahrend, wohnte ich noch knapp eine Stunde der 5-stündigen Loop-Performance der jungen Bieler Choreographin Anna Anderegg und drei Mittänzerinnen bei. «Alone together» war der Titel und entstand 2020 für die Gwangjun-Biennale in Südkorea. Das Thema war eindeutig: Das Alleinsein im virtuell vernetzten Raum, das Ich im Leuchtbild des Computers, des Handys. Immer und überall. Speziell im begleitenden Film, der in einem Seitenraum zu sehen war, ist das sehr schön und sehr beeindruckend umgesetzt. In der Life-Inszenierung zeigte sie das Thema abstrakter. Verschiedene durch Stahlstäbe gekennzeichnete, offene Kuben waren die «Aufenthaltsräume» der vier Tänzerinnen, die mal zusammen, mal allein, mal den Raum abschreitend auftraten. Die Distanzen der Salle Poma rückten die Bildschirme auf Distanz, wichtiger waren die Bewegungen, die Inszenierung, die Choreographie. 5 Stunden ohne Unterbruch «tanzte» die Company – ein Marathon – damit aber bewusst aufzeigend, dass das «alone together» nicht eine Stunde meint, sondern das Leben en tout 24 auf 24. Eindrücklich.

Und danach ging es gleich weiter: Nach Biel ins Centre Pasquart hinunterfahrend, wohnte ich noch knapp eine Stunde der 5-stündigen Loop-Performance der jungen Bieler Choreographin Anna Anderegg und drei Mittänzerinnen bei. «Alone together» war der Titel und entstand 2020 für die Gwangjun-Biennale in Südkorea. Das Thema war eindeutig: Das Alleinsein im virtuell vernetzten Raum, das Ich im Leuchtbild des Computers, des Handys. Immer und überall. Speziell im begleitenden Film, der in einem Seitenraum zu sehen war, ist das sehr schön und sehr beeindruckend umgesetzt. In der Life-Inszenierung zeigte sie das Thema abstrakter. Verschiedene durch Stahlstäbe gekennzeichnete, offene Kuben waren die «Aufenthaltsräume» der vier Tänzerinnen, die mal zusammen, mal allein, mal den Raum abschreitend auftraten. Die Distanzen der Salle Poma rückten die Bildschirme auf Distanz, wichtiger waren die Bewegungen, die Inszenierung, die Choreographie. 5 Stunden ohne Unterbruch «tanzte» die Company – ein Marathon – damit aber bewusst aufzeigend, dass das «alone together» nicht eine Stunde meint, sondern das Leben en tout 24 auf 24. Eindrücklich.

Wenig später reiste ich nach Solothurn, wo Kathrin Sonntag, eine 1983 geborene Berliner Künstlerin mit Berner Wurzeln, erstmals in Schweiz ausstellte. Von vorab kursierenden Fotos her, war mir klar, dieser Künstlerin komme ich nur auf die Schliche, wenn ich ans Gespräch von Sonntag mit Thomas Byland ( z.Z. wissenschaftl. Mitarbeiter in Solothurn/Kurator der Ausstellung) gehe. Und so war es auch. Das unglaublich Disparate des Werkes wird von einer durchgehenden Denk- und Vorgehensweise zusammengehalten.

Wenig später reiste ich nach Solothurn, wo Kathrin Sonntag, eine 1983 geborene Berliner Künstlerin mit Berner Wurzeln, erstmals in Schweiz ausstellte. Von vorab kursierenden Fotos her, war mir klar, dieser Künstlerin komme ich nur auf die Schliche, wenn ich ans Gespräch von Sonntag mit Thomas Byland ( z.Z. wissenschaftl. Mitarbeiter in Solothurn/Kurator der Ausstellung) gehe. Und so war es auch. Das unglaublich Disparate des Werkes wird von einer durchgehenden Denk- und Vorgehensweise zusammengehalten.

Bevor ich darauf eingehe, etwas, das mich zum Schmunzeln anregte: Der junge, noch sehr vom Studium geprägte Kurator ging das Gespräch, universitärer Denkweise entsprechend, freundschaftlich-intellektuell an, d.h. beobachtend, die Fotos, Collagen, Objekte, Projektionen von aussen betrachtend, in ein (durchwegs männliches) Referenzsystem einpassend, den – wichtigen – Aspekt der Wahrnehmung fokussierend. Die Künstlerin hielt mit, aber als sie so richtig an die Reihe kam, sagte sie umfassend: «Es ist wichtig, dass man in den Werken drin ist», also sogleich Körper und Geist zu einer Einheit bündelnd, weiblich eben!

Die Denkweise von Kathrin Sonntag erfasst man vielleicht am leichtesten über den ersten Saal rechts, in dem kleine Sprach-Fundstücke, Sentenzen mit «Fehlern» projiziert sind, wo es «Dreiarmige Banditen» gibt, wo man Dinge «Auf nüchternen Morgen» erlebt und dazu einen «nikotinfreien Kaffee» mit «Konsensmilch» geniesst(?) usw. Das Lachen ist der Künstlerin sicher, aber es geht ihr viel mehr um die unerwarteten Kehrtwenden, darum zu zeigen, wie kleine Ungereimtheiten etwas Neues, noch nicht Gesehenes oder Gedachtes evozieren.

Die Denkweise von Kathrin Sonntag erfasst man vielleicht am leichtesten über den ersten Saal rechts, in dem kleine Sprach-Fundstücke, Sentenzen mit «Fehlern» projiziert sind, wo es «Dreiarmige Banditen» gibt, wo man Dinge «Auf nüchternen Morgen» erlebt und dazu einen «nikotinfreien Kaffee» mit «Konsensmilch» geniesst(?) usw. Das Lachen ist der Künstlerin sicher, aber es geht ihr viel mehr um die unerwarteten Kehrtwenden, darum zu zeigen, wie kleine Ungereimtheiten etwas Neues, noch nicht Gesehenes oder Gedachtes evozieren.

Handfest macht sie dies mit (ihren!) zu Kugeln geformten, künstlichen Augäpfeln aus Glas, die sie als Objekte auf einem Sockel präsentiert. Dasselbe gilt aber z.B. aber auch für ein lineares, grünes Graffiti, das von grünen Efeulianen überwuchert ist und mit gemalten, grünen Linien in den Museumsraum fortgesetzt wird.

Eigens für Solothurn geschaffen ist die umfassende Fotoserie, die Sonntag in den Depoträumen des Naturhistorischen Museums gemacht hat, wo sich Ochs, Tapir und mehr drängen und dabei die Besucherin (die Fotografin und durch sie uns im Museum) argwöhnisch beaugapfeln. „Erlöst du uns endlich aus unserem Gefängnis?“, scheinen sie zu fragen. Dazu gehängt sind Dokumentaraufnahmen von Max Dörflinger von 1979, die auf Zeiten hinweisen als die ausgestopften Exoten sich noch im NHM präsentieren durften.

P.S. In meinem Haus in Twann lebe ich u.a. mit einer ausgestopften „Trappe“ aus Ungarn, einem ebensolchen Fuchs aus dem Jura, einem Bärenfell mit ausgestopftem Kopf aus Ungarn resp. dem Berner Bärengraben und mehr……

Newsletter Website August

Mir brennt eine Frage unter den Nägeln: Was hat es mit der von der Kulturszene angeprangerten Nichtwertschätzung der Kultur in der Corona-Zeit auf sich? Die Kritik richtet sich primär gegen die mangelnde (finanzielle) Unterstützung. Mir scheint das alles komplexer als es kolportiert wird. Zudem ist Kultur vielfältig und der sog. «Lockdown» betraf nicht alle Sparten gleich. Er traf die «performenden» Kultursparten wesentlich mehr als z.B. die Literatur und die bildende Kunst. Gewiss: Dass die Museen geschlossen und die Kaufhäuser offen, war abstrus. Wegen der Anreise der Besuchenden hiess es – na ja!

Was «brennt» ist etwas anderes: Zum einen waren die Galerien, die als Kaufläden taxiert wurden, mit Ausnahme des eigentlichen Lockdowns, offen. Aber kaum jemand ging hin und noch weniger konnten sich zu einem Kunst-Kauf entschliessen (wobei: Es gab vereinzelt auch erstaunlich erfolgreiche Ausstellungen!) Insgesamt aber verunsicherte die Pandemie die Gesellschaft so grundlegend, dass sich die Menschen physisch und psychisch einigelten und das «Haus» nicht für Kunstkonzepte oder gar eine Neuerwerbung von Kunst zu öffnen vermochten. Eine andere Art von Lockdown, nicht einfach «Nichtwertschätzung».

Die Kunstschaffenden entwickelten derweil spannende Projekte. Im Raum Biel taten sich z.B. vier Künstlerinnen zusammen und gaben sich für jeden Tag ein Stichwort, das es zu interpretieren galt. Daraus entstand jetzt ein Buch. Es wird das Interesse der Öffentlichkeit einfordern, jetzt, da vieles wieder möglich ist; aber gleichzeitig höre ich von hier und dort und anderswo: Ich schaue mir viel weniger Ausstellungen an als früher; ich arbeite lieber für mich. Das ist eine problematische Entwicklung. Ich gebe gerne zu, dass auch ich diesen Sommer ziemlich «kunstfaul» war und bin – Pandemie, Hagel- und anderes Wetter, Hochwasser etc. lähmen mich teilweise. Aber dann rufe ich mich selbst auf: So jetzt, geh! Und meist lohnt es sich dann nämlich, wenn auch vielleicht nicht so wie erwartet.

Kürzlich war ich in der Kunsthalle Basel, in einer Gruppen-Ausstellung mit dem Titel «Information today»,kuratiert von der Leiterin der Kunsthalle, Elena Filipovic (in Zusammenarbeit mit dem «Astrup Fearnley Museet» in Oslo). Sie formuliert es träf: Die grenzenlose, digitale Information «macht uns einerseits zu dem, was wir sind und untergräbt andererseits wer wir sind». Dass sich Künstler*innen rund um den Globus damit befassen, liegt auf der Hand, doch das Thema mit Einzelwerken von 16 Kunstschaffenden von Beirut über Shanghai und Los Angeles bis Belgien und Zürich in vier Räumen verständlich zu visualisieren, ist praktisch chancenlos. Gewiss die ratternden Barrieren von Marguerite Humeau (*1986 FR), die sich auf die Wächterfigur der Sphinx beziehen, ist ein guter Einstieg ins Labyrinth. Und auch Tobias Kaspar (*1984 CH) bricht das Thema bis zur Verständlichkeit hinunter indem er Verpackungsbänder mit nichts als seinem Namen (seiner «Marke») in rhythmischer Anordnung auf Leinwand malt. Und selbst das 3-Kanal-Video von Li Chuang (*1978 CN), das Krypto-Währungen und die Bewohner von «Zomia» (eine staatenlose Berg-Region zwischen Laos und Vietnam) gegenüberstellt, ist über den Begriff der «Flucht ins Nomansland» sogar hypothetisch zusammenzubringen. Aber vieles anderes bleibt «kryptisch» und bräuchte wohl tagelanges, aufmerksames Verweilen.

Kürzlich war ich in der Kunsthalle Basel, in einer Gruppen-Ausstellung mit dem Titel «Information today»,kuratiert von der Leiterin der Kunsthalle, Elena Filipovic (in Zusammenarbeit mit dem «Astrup Fearnley Museet» in Oslo). Sie formuliert es träf: Die grenzenlose, digitale Information «macht uns einerseits zu dem, was wir sind und untergräbt andererseits wer wir sind». Dass sich Künstler*innen rund um den Globus damit befassen, liegt auf der Hand, doch das Thema mit Einzelwerken von 16 Kunstschaffenden von Beirut über Shanghai und Los Angeles bis Belgien und Zürich in vier Räumen verständlich zu visualisieren, ist praktisch chancenlos. Gewiss die ratternden Barrieren von Marguerite Humeau (*1986 FR), die sich auf die Wächterfigur der Sphinx beziehen, ist ein guter Einstieg ins Labyrinth. Und auch Tobias Kaspar (*1984 CH) bricht das Thema bis zur Verständlichkeit hinunter indem er Verpackungsbänder mit nichts als seinem Namen (seiner «Marke») in rhythmischer Anordnung auf Leinwand malt. Und selbst das 3-Kanal-Video von Li Chuang (*1978 CN), das Krypto-Währungen und die Bewohner von «Zomia» (eine staatenlose Berg-Region zwischen Laos und Vietnam) gegenüberstellt, ist über den Begriff der «Flucht ins Nomansland» sogar hypothetisch zusammenzubringen. Aber vieles anderes bleibt «kryptisch» und bräuchte wohl tagelanges, aufmerksames Verweilen.

Da ist die einzig Mathew Angelo Harrison (*1989 Detroit) gewidmete, zweite Ausstellung im Haus von geradezu eine Erleichterung, umsomehr als sie auf den ersten Blick ein staunendes «never seen before» auslöst. Harrison hat einen afroamerikanischen Hintergrund und auf einer zweiten Ebene die Geschichte der vor allem von Amerikaner*innen dunkler Hautfarbe bewohnten, verarmten einstigen Autoindustrie-Hochburg Detroit. Die zwei Ebenen begegnen sich in hochpräzisen, komplex geformten, transparenten Kunstharz-Skulpturen mit eingegossenen afrikanischen Holz-Statuen (Masken vor allem). Harrison kaufte sie im Internet und macht so eine andere Art von «Migration» (in Form von Handel) sichtbar und verknüpft sie mit der kaum bekannten Tatsache, dass die Autoindustrie auf der Ebene der Produktion eine über weite Strecken Afro-Amerika-Geschichte ist, dass die Industrie-Arbeiter meist Schwarze waren und dann – spätestens in der Finanzkrise – ungenügend abgesichert mitsamt ihren (weissen) Chefs abstürzten. Harrison tut dies nicht als politisches Manifest, sondern als Kunst, die von Kultur, von Tradition, von Bedeutung, von Errungenschaft (High-Tech) erzählt und in stolz darauf ist. Das überträgt sich auf die Ausstellungs-Besuchenden und erlaubt staunende und wertschätzende Anteilnahme. Ein Erlebnis!

Da ist die einzig Mathew Angelo Harrison (*1989 Detroit) gewidmete, zweite Ausstellung im Haus von geradezu eine Erleichterung, umsomehr als sie auf den ersten Blick ein staunendes «never seen before» auslöst. Harrison hat einen afroamerikanischen Hintergrund und auf einer zweiten Ebene die Geschichte der vor allem von Amerikaner*innen dunkler Hautfarbe bewohnten, verarmten einstigen Autoindustrie-Hochburg Detroit. Die zwei Ebenen begegnen sich in hochpräzisen, komplex geformten, transparenten Kunstharz-Skulpturen mit eingegossenen afrikanischen Holz-Statuen (Masken vor allem). Harrison kaufte sie im Internet und macht so eine andere Art von «Migration» (in Form von Handel) sichtbar und verknüpft sie mit der kaum bekannten Tatsache, dass die Autoindustrie auf der Ebene der Produktion eine über weite Strecken Afro-Amerika-Geschichte ist, dass die Industrie-Arbeiter meist Schwarze waren und dann – spätestens in der Finanzkrise – ungenügend abgesichert mitsamt ihren (weissen) Chefs abstürzten. Harrison tut dies nicht als politisches Manifest, sondern als Kunst, die von Kultur, von Tradition, von Bedeutung, von Errungenschaft (High-Tech) erzählt und in stolz darauf ist. Das überträgt sich auf die Ausstellungs-Besuchenden und erlaubt staunende und wertschätzende Anteilnahme. Ein Erlebnis!

Nicht nur bei diesem Ausflug hat es sich GELOHNT, sich nicht einzuigeln, sondern offen zu bleiben für BEREICHERNDES!

Leider ist der Text zum Newsletter August September auf unerfindliche Weise aus dem System meines PC verschwunden (habe ihn vermutlich unabsichtlich gelöscht bevor ich ihn auf der Externen Festplatte sicherte).

Die Fotos im dazugehörenden Ordner zeigen, dass ich darin über die wunderbare Ausstellung der litauischen Künstlerin Emilia Skarulyte *1987 (Bild oben links) , über «I like a bigger garden» mit Josephine Troller (Bild unten links), Charlotte Herzig (Bild oben rechts) u.a. im Kunstmuseum Luzern sowie über meine Yoga-Erfahrungen im Workshop mit Yael Davis im Museum für Gegenwartskunst im Löwenbräu in Zürich berichtete.

Newsletter Website Oktober/November 2021

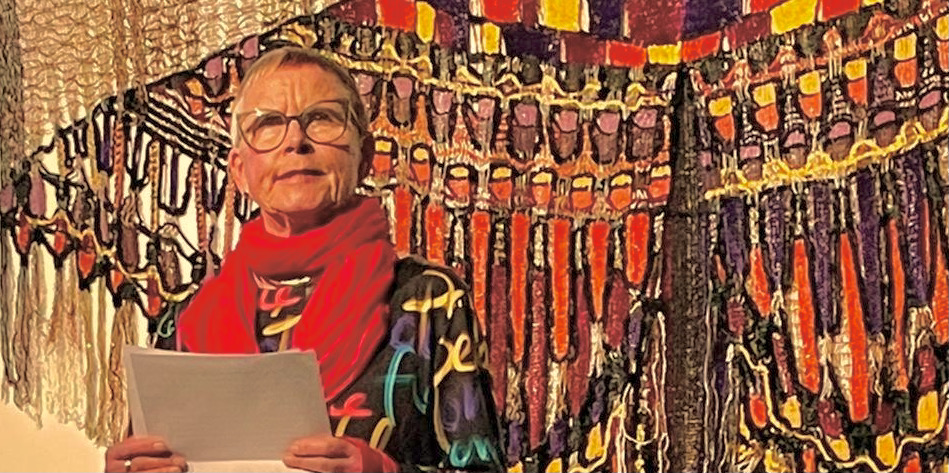

Die letzten Wochen waren stark beansprucht von 3 Ausstellungen/Veranstaltungen, die ich eröffnen half, kuratierte oder organisierte. Zum einen war es die Ansprache für die erstmalige Präsentation des gesamten textilen Werkes und des umfassenden Begleitbuches von Johanna Morel von Schulthess in der Limmat-Halle in Zürich. Eigentlich war mein Text ja für das Buch vorgesehen, aber dann «bockte» der Verleger, er wolle das Buch als reines Tagebuch der Künstlerin, ohne Aussensicht. Nach einigen Tagen Frust machte ich gute Miene zum «bösen» Spiel (was blieb anderes übrig) und funktionierte meinen Buchtext in eine Ansprache um, sehr zur Freude der Künstlerin, die sich mitverantwortlich fühlte für die Situation, die sie nicht ändern konnte. Finanziell war alles in Ordnung. Alle Kunstpublizist/innen haben ähnliches auch schon erlebt; such is life of an art critic!!

Die letzten Wochen waren stark beansprucht von 3 Ausstellungen/Veranstaltungen, die ich eröffnen half, kuratierte oder organisierte. Zum einen war es die Ansprache für die erstmalige Präsentation des gesamten textilen Werkes und des umfassenden Begleitbuches von Johanna Morel von Schulthess in der Limmat-Halle in Zürich. Eigentlich war mein Text ja für das Buch vorgesehen, aber dann «bockte» der Verleger, er wolle das Buch als reines Tagebuch der Künstlerin, ohne Aussensicht. Nach einigen Tagen Frust machte ich gute Miene zum «bösen» Spiel (was blieb anderes übrig) und funktionierte meinen Buchtext in eine Ansprache um, sehr zur Freude der Künstlerin, die sich mitverantwortlich fühlte für die Situation, die sie nicht ändern konnte. Finanziell war alles in Ordnung. Alle Kunstpublizist/innen haben ähnliches auch schon erlebt; such is life of an art critic!!

Dann kuratierte ich für die kleine «Kulturinsel» im Engelhaus in Twann (das markante Denkmal heisst so weil es zuletzt den Weinbaubetrieb Walter Engel beherbergte) eine Ausstellung mit Werken von Marianne Engel (*1972 im Aargau). In Twann wimmelt es von Familien namens Engel, auch die für ihre langzeitbelichteten Nachtfotos sowie ihre fluoreszierenden Pilze, Bonsai und neuerdings auch Reliefs bekannte Künstlerin ist eine Twannerin. Ihr gefalle der Gedanke von einem «Alien» abzustammen, sagt sie zu ihrem Namen. Ich erwähnte nicht, dass der Name am See wohl eher von «Angel» herkomme…(es gibt in Twann auch den Namen Angelrath).

Dann kuratierte ich für die kleine «Kulturinsel» im Engelhaus in Twann (das markante Denkmal heisst so weil es zuletzt den Weinbaubetrieb Walter Engel beherbergte) eine Ausstellung mit Werken von Marianne Engel (*1972 im Aargau). In Twann wimmelt es von Familien namens Engel, auch die für ihre langzeitbelichteten Nachtfotos sowie ihre fluoreszierenden Pilze, Bonsai und neuerdings auch Reliefs bekannte Künstlerin ist eine Twannerin. Ihr gefalle der Gedanke von einem «Alien» abzustammen, sagt sie zu ihrem Namen. Ich erwähnte nicht, dass der Name am See wohl eher von «Angel» herkomme…(es gibt in Twann auch den Namen Angelrath).

Es war mir ein lokal-kulturelles Bedürfnis, ihre Werke erstmals am Ort ihrer Herkunft in einer kleinen Überblicksschau zu zeigen und auch einige qualitativ überraschend qualitätvolle, zeittypische Bilder ihrer Grossmutter Ida Engel (1910-1996) und einige Mosaike ihrer Tante Rita Engel (*1934) zu zeigen, während die Künstlerin ihrerseits «heimlich» Basteleien und Fundstücke ihrer Twanner Neffen Teo und Orell in eine Kuriositäten-Vitrine integrierte. Eine Ausstellung somit, die nur in Twann so möglich ist und damit so Sinn macht (mit den Galerien und Museen, in denen M.E. ausstellt, konnte/wollte ich eh nicht konkurrieren). Die Zahl der Besuchenden: Klein aber fein.

Und schliesslich organisierte ich für den 23. Oktober den Einweihungsapéro für das dritte Wandbild des Projektes «Das Weinjahr in Bildern» im Dorfkern von Twann ein. Es handelt sich um das dem «Läset» gewidmete Herbst-Bild; wie schon die Laubarbeiten im Frühsommer (2020) und der Winterschnitt (2019) von der Bieler Künstlerin Daniela de Maddalena auf der Basis einer eigenen, kompositorisch bearbeiteten Fotografie geschaffen. Einweihen heisst, dass mit diesem Tag die sog. «Bildrechte» vom Initianten-Team an die Gemeinde Twann-Tüscherz übergehen und auch die Vereinbarung mit dem Liegenschaftsbesitzer in Kraft tritt, in dem sich dieser verpflichtet, die Fassade mit dem Bild während 25 Jahren nicht zu verändern. Danach muss eine nächste Generation bestimmen, was mit dem dannzumal möglicherweise renovationsbedürftigen Bild geschehen soll.

Das alles heisst nicht, dass ich nicht auch in Sachen Kunst unterwegs war (unmöglich!). Eine interessante Beobachtung machte ich im Centre Pasquart in Biel/Bienne. Daselbst sind zur Zeit eine der Engländerin Emma Talbot (*1969) und eine der Genferin Vanessa Billy (*1978) zu sehen. Emma Talbots grossformatige Malerei auf Seide – «Ghost Calls and Meditations» – ist verführerisch; sich ähnelnde, fast körperlose Figuren mit langem Haar schweben lautlos durch eine naturhafte Traumwelt durchsetzt mit einer Art «Sprechblasen», die den Input der Künstlerin aus dem Diesseits markieren. Etwa: «Harmonising with ancient Symphonies, astral & earthly». Man träumt gerne mit und hat in dieser «romantischen» Stimmung im ersten Moment fast ein wenig Mühe in die krude Materialwelt von Vanessa Billy einzusteigen. Schon vor dem Museum begrüssen einem riesige, angerostete Materialsammler (wie man sie von den hydraulischen Armen auf Abfallhalden kennt). Dass es mit diesen mehr auf sich hat als nur eine Readymade-Skulptur zu sein, geht einem erst sehr viel später auf. Fast alle Objekte, Assemblagen, Wandarbeiten aus verschiedensten, industrienahen Materialien haben etwas Widerständiges, Abweisendes, zuweilen Bedrohliches an sich.

Das alles heisst nicht, dass ich nicht auch in Sachen Kunst unterwegs war (unmöglich!). Eine interessante Beobachtung machte ich im Centre Pasquart in Biel/Bienne. Daselbst sind zur Zeit eine der Engländerin Emma Talbot (*1969) und eine der Genferin Vanessa Billy (*1978) zu sehen. Emma Talbots grossformatige Malerei auf Seide – «Ghost Calls and Meditations» – ist verführerisch; sich ähnelnde, fast körperlose Figuren mit langem Haar schweben lautlos durch eine naturhafte Traumwelt durchsetzt mit einer Art «Sprechblasen», die den Input der Künstlerin aus dem Diesseits markieren. Etwa: «Harmonising with ancient Symphonies, astral & earthly». Man träumt gerne mit und hat in dieser «romantischen» Stimmung im ersten Moment fast ein wenig Mühe in die krude Materialwelt von Vanessa Billy einzusteigen. Schon vor dem Museum begrüssen einem riesige, angerostete Materialsammler (wie man sie von den hydraulischen Armen auf Abfallhalden kennt). Dass es mit diesen mehr auf sich hat als nur eine Readymade-Skulptur zu sein, geht einem erst sehr viel später auf. Fast alle Objekte, Assemblagen, Wandarbeiten aus verschiedensten, industrienahen Materialien haben etwas Widerständiges, Abweisendes, zuweilen Bedrohliches an sich.

Dann geht man ein zweites Mal in die Ausstellung und staunt über sich selbst. Die aesthetischen Verführungen von Elma Talbot sieht man zwar noch, aber in Kombination mit den animierten Jenseitswelten wirkt plötzlich alles zu esoterisch im Sinne einer allzu romantischen Vorstellung einer sakralen Welt. Die Materialarbeiten von Vanessa Billy hingegen ziehen einem magisch an, man spürt (auch mit etwas Saaltextarbeit), dass da jede Form, jedes Material durchdacht ist, dass jedes Objekt gleichsam Ausgangspunkt für vielschichtige, auch kritische, oft auch widersprüchliche Reflexionen ist. So stehen die beiden Hängeobjekte – Netze mit Millionen von kleinen Hühnerfedern – plötzlich für unsere millionenfache Produktion von Hühnern a s Lieferanten von Eiern und vor allem auch Fleisch und gleichzeitig erkennen wir sie als möglichen Inhalt unserer wohligen Bettdecken; betretenes Schweigen ist die Folge. Und auch beim Cow-Donut – ein mit schwarz-weissem Kuhfell eingepackter übergrosser Gummipneu – bleibt einem der Humor im Hals stecken. Und so geht es weiter und weiter, Vanessa Billys Denk- und Arbeitsweise wird immer überzeugender und faszinierender.

So hat es sich mir einmal mehr gezeigt, dass der erste Eindruck einer Ausstellung nie ausreicht, dass man sie mehrfach besuchen und darüber nachdenken muss. Denn so wird Kunst doppelt gewinnbringend!

Newsletter November/Dezember 2021

Ausstellungen, Künstler/innengespräche besuchen gehört für mich zum Leben. Vielleicht ist es sogar mein Lebenselixier. Das heisst nicht, dass ich nicht seeehr viel an Spannendem verpasse, weil die Möglichkeiten für einen Off-Tag (oder zumindest Off-Nachmittag) ebenso begrenzt sind wie die Kräfte. Doch:

Otto Wyler (1887-1965) im Museum Gertsch in Burgdorf war für mich, die ich so lange im Aargau als Kunstkritikerin war, ein Must – und eröffnete erstaunlicherweise viele neue Perspektiven. Der Aargau hat Otto Wyler stets als «Aargauer Künstler» gefeiert, als Mitbegründer der Aargauer Sektion der GSMBA im Jahr 1904 usw. Und stets als Vater der Aargauer Künstlerin Lotti Fellner, während von den drei älteren Geschwistern nie die Rede war. Doch nun zeigen insbesondere die Forschungen des in Israel lebenden Enkels Yehuda R. Sprecher (denen man im Aargau lang skeptisch gegenüber stand) eine Internationalität des Künstlers und einen Umfang des Werkes, dass eine neue Sicht absolut berechtigt ist. Auch wenn die Burgdorfer Ausstellung aus Budgetgründen ganz primär mit Werken aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses und der Stadt Aarau – somit den mir bestens vertrauten Werken – bestückt ist. Aber ein Blick auf die hervorragende Homepage zu Otto Wyler zeigt, dass auch eine grosse Museumsausstellung möglich wäre. Mein Lieblingsbild ist und bleibt aber trotz allem die «Fräulein Stähelin», die früher gleichsam zu jeder Sammlungsausstellung in Aargauer Kunsthaus gehörte.

Otto Wyler (1887-1965) im Museum Gertsch in Burgdorf war für mich, die ich so lange im Aargau als Kunstkritikerin war, ein Must – und eröffnete erstaunlicherweise viele neue Perspektiven. Der Aargau hat Otto Wyler stets als «Aargauer Künstler» gefeiert, als Mitbegründer der Aargauer Sektion der GSMBA im Jahr 1904 usw. Und stets als Vater der Aargauer Künstlerin Lotti Fellner, während von den drei älteren Geschwistern nie die Rede war. Doch nun zeigen insbesondere die Forschungen des in Israel lebenden Enkels Yehuda R. Sprecher (denen man im Aargau lang skeptisch gegenüber stand) eine Internationalität des Künstlers und einen Umfang des Werkes, dass eine neue Sicht absolut berechtigt ist. Auch wenn die Burgdorfer Ausstellung aus Budgetgründen ganz primär mit Werken aus der Sammlung des Aargauer Kunsthauses und der Stadt Aarau – somit den mir bestens vertrauten Werken – bestückt ist. Aber ein Blick auf die hervorragende Homepage zu Otto Wyler zeigt, dass auch eine grosse Museumsausstellung möglich wäre. Mein Lieblingsbild ist und bleibt aber trotz allem die «Fräulein Stähelin», die früher gleichsam zu jeder Sammlungsausstellung in Aargauer Kunsthaus gehörte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Burgdorf einen Schweizer Künstler der älteren Generation in neues Licht rückt – man erinnere sich der Ausstellung des Berners Max von Mühlenen (1903-1971). Als nächstes würde ich hier die Aargauer Künstlerin Ursula Fischer-Klemm vorschlagen oder die Berner Künstlerin Marguerite Frey-Surbek, auch wenn es (meines Wissens) im Gegensatz zu Wyler weder hier noch dort einen finanzkräftigen Background gibt, der vorgängig eine kunstwissenschaftliche Aufarbeitung möglich machen würde…..!

Klar gehörte zum Besuch im Gertsch Museum auch ein Rundgang durch die Ausstellung Lisa Hoever im Kabinett. Schön der Link zu Franz Gertsch über die ähnliche und ganz andere Darstellung von Natur in der Malerei. Vielleicht ist es darum, dass hier vor allem jene Aquarelle überzeugen, die Gegenständlichkeit und Wandel in Farbe und Raum zu einer Einheit formen.

Gespannt war ich auf das «Schwarze Licht, Positionen des Erhabenen in der Kunst» im Kunstmuseum Solothurn, kuratiert von Robin Byland, der damit, so Direktor Christoph Vögele, sein «Gesellenstück» am Ende seiner Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter abliefert. Ich hatte Byland als ausgesprochen konzeptuell denkenden jungen Kunsthistoriker kennengelernt. Würde es ihm gelingen, dieses spirituelle, zum Pathos hin tendierende Thema einzufangen? Mein Fazit: Besser als erwartet, wobei er allerdings auch eine Art Kontra-Indikationen einbezieht, z.B. Francisco Sierras fotorealistischer Flugzeug-Hangar. Highlight ist für mich Sara Masügers raumfüllend-begehbare Grotte, die einem aus dem Dunkel hinaus Sichtfelder ins Licht gewährt. Dass Byland in Sichtnähe Caspar Wolfs 1778 gemalte «Bärenhöhle von Welschenrohr» präsentiert, liegt auf der Hand. Ein Bild, das auch Robert Zandfliet zu einem grossformartigen Gemälde angeregt hat, das als Dauerleihgabe Teil der Solothurner Sammlung ist. In Saal 1 finden sich auch die klassisch das Erhabene evozierenden Landschaften des 19. Jh. wie der «Gewittersturm» von François Diday oder Ferdinand Hodlers «Lawine». Sinn und Humor verbinden sich in Fischli/Weiss’ köstlichen Fragebändern: «Kann man alles denken?» oder «Dürfte man Neandertalerfleisch essen?» oder «Ist das Schöne am Arbeiten, dass man keine Zeit mehr hat?»

Gespannt war ich auf das «Schwarze Licht, Positionen des Erhabenen in der Kunst» im Kunstmuseum Solothurn, kuratiert von Robin Byland, der damit, so Direktor Christoph Vögele, sein «Gesellenstück» am Ende seiner Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter abliefert. Ich hatte Byland als ausgesprochen konzeptuell denkenden jungen Kunsthistoriker kennengelernt. Würde es ihm gelingen, dieses spirituelle, zum Pathos hin tendierende Thema einzufangen? Mein Fazit: Besser als erwartet, wobei er allerdings auch eine Art Kontra-Indikationen einbezieht, z.B. Francisco Sierras fotorealistischer Flugzeug-Hangar. Highlight ist für mich Sara Masügers raumfüllend-begehbare Grotte, die einem aus dem Dunkel hinaus Sichtfelder ins Licht gewährt. Dass Byland in Sichtnähe Caspar Wolfs 1778 gemalte «Bärenhöhle von Welschenrohr» präsentiert, liegt auf der Hand. Ein Bild, das auch Robert Zandfliet zu einem grossformartigen Gemälde angeregt hat, das als Dauerleihgabe Teil der Solothurner Sammlung ist. In Saal 1 finden sich auch die klassisch das Erhabene evozierenden Landschaften des 19. Jh. wie der «Gewittersturm» von François Diday oder Ferdinand Hodlers «Lawine». Sinn und Humor verbinden sich in Fischli/Weiss’ köstlichen Fragebändern: «Kann man alles denken?» oder «Dürfte man Neandertalerfleisch essen?» oder «Ist das Schöne am Arbeiten, dass man keine Zeit mehr hat?»

Karin Sanders typische Malerei in den oberen Ecken von Räumen, wären leicht ins Thema zu integrieren, aber ihre Verpackungsreste mit Spuren des Versandes rund um die Welt, wirken im Kontext doch eher angestrengt.

So geben sich in der Ausstellung die positiven und eher zurückhaltenden Reaktionen ständig die Klinke.

Selbstverständlich gehörte zum Besuch in Solothurn auch ein Rundgang durch die Ausstellung von Meret Oppenheim «Arbeiten auf Papier», die mich rundum überzeugte, da sie mit dem intimeren Charakter von Zeichnungen näher an die facettenreiche Persönlichkeit der Künstlerin herankommt als die Skulpturen und Leinwände.

Heute berichte ich über Ausstellungen in Galerien in Zürich, Baden und Bern. In Museen gehe ich auch wenn mir die Namen der Ausstellenden (noch) nichts sagen, ganz auf die Vorauswahl der Kurator/innen vertrauend. In Galerien hingegen gehe ich meist, weil ich die Künstler/innen bereits aus früherer Zeit kenne oder weil mich das Profil einer Galerie schon seit längerer Zeit überzeugt.

Eine Ausstellung von musealer Qualität habe ich im Kunstraum Baden (Leiterin: Claudia Spinelli) gesehen: eine Teil-Retrospektive der zwei- und dreidimensional arbeitenden Badener Künstlerin Ruth Maria Obrist. Sie verdeutlicht wie phänomenal Obrist Materialien einzusetzen vermag. Will heissen: Das Material, die Verarbeitung und die Erscheinungsform bilden eine ebenso inhaltliche wie formale Einheit, stilistisch meist der konstruktiv-geometrischen Kunst angenähert.  Als Beispiel sei das Hängeobjekt «Outremer» genannt, ein Netz aus rezykliertem Plastik, auf das die Künstlerin in engen Horizontal/Vertikal-Streifen ein blau-gefärbtes Papier genäht und anschliessend ausgewaschen hat, sodass nur Fetzchen davon hängen geblieben sind. Womit unsere kollektive Assoziation unweigerlich auf die Bilder von Plastik-Fetzen weit im Untergrund des Meeres und damit direkt in die Umweltproblematik gelenkt wird. Und dies nichtsdestotrotz in ästhetischem Gewand. Dasselbe gilt für die Video-Installation eines hörbar tosenden, menschenleeren Meer-Ufers mit Bahnen von Plastik, die sich im(Ventilator)-Wind bewegen. Sie sind durch genähte Linien kleinteilig strukturiert und sind in jedem Innenfeldchen mit einen Tupf Teer beträufelt. Eine Spur Zynismus begleitet da die Poesie. So und ähnlich trägt jedes Werk eine Geschichte in sich, wobei die auch mal humorvoll sein kann, wie z.B, in «I am dreaming of a white Christmas».

Als Beispiel sei das Hängeobjekt «Outremer» genannt, ein Netz aus rezykliertem Plastik, auf das die Künstlerin in engen Horizontal/Vertikal-Streifen ein blau-gefärbtes Papier genäht und anschliessend ausgewaschen hat, sodass nur Fetzchen davon hängen geblieben sind. Womit unsere kollektive Assoziation unweigerlich auf die Bilder von Plastik-Fetzen weit im Untergrund des Meeres und damit direkt in die Umweltproblematik gelenkt wird. Und dies nichtsdestotrotz in ästhetischem Gewand. Dasselbe gilt für die Video-Installation eines hörbar tosenden, menschenleeren Meer-Ufers mit Bahnen von Plastik, die sich im(Ventilator)-Wind bewegen. Sie sind durch genähte Linien kleinteilig strukturiert und sind in jedem Innenfeldchen mit einen Tupf Teer beträufelt. Eine Spur Zynismus begleitet da die Poesie. So und ähnlich trägt jedes Werk eine Geschichte in sich, wobei die auch mal humorvoll sein kann, wie z.B, in «I am dreaming of a white Christmas».