Zusammenzug der 2023 auf www.annelisezwez erschienenen Newsletter

Newsletter I

Ende Jahr mache ich eine Liste mit den Ausstellungen, die ich im Laufe des Jahres gesehen habe. Die Zahl veröffentliche ich nicht mehr; sie ist zu wenig aussagekräftig, da ich eine kleine Schau in einem Off-Space gleich zähle wie eine Museumsaustellung. Aber sie ist Grundlage für meine Top Ten. Sie ist in keiner Art und Weise objektiv, da die Auswahl abhängig ist von dem, was ich gesehen habe. Mein Blick deckt zwar weite Teile der Schweiz ab, aber die Kantone Bern, Solothurn, Aargau, Zürich sind trotzdem prägend.

Die Liste lautet (ohne Unterscheidung in der Rangordnung): Nicole Eisenmann (Aarau), Andrea Wolfensberger/Carmen Perrin (Baden), Gil Pellaton (Biel), Ivana Frank (Bern), (Un)certain ground (Biel), Alexander Hahn (St. Gallen), Helen Dahm/Klodin Erb (Oetwil/ZH), Otobong Nkanga (Bregenz), José Davila (Zürich), Venedigsche Sterne (Chur).

Es ist schnell klar: Da fehlen die «Grossen» wie z.B. Georgia O’Keefe in Riehen oder Gabriele Münter im ZPK, aber das suchte ich hier nicht, sondern Ausstellungen, die MICH aus dem einen oder andern – durchaus auch biographischen – Grund echt berührt haben. Es gibt darunter zwar Namen, die mir seit Jahrzehnten vertraut sind, aber die meisten sind Entdeckungen. Es fehlen die ganz jungen Künstler*innen – ok – aber da bin ich mit meinen 75 Jahren einfach ein wenig out of date.

Nun die Begründungen.

NICOLE EISENMANN (*1965 in Verdun/lebt in NY) haben mich durch ihren unverstellten, ebenso humoristischen wie kunstgeschichtlich fundierten Blick auf das eigene Ich zwischen körperlichem Empfinden und Gesellschaftskommentar begeistert. Überdies überzeugte mich das Konzept «Nicole Eisenmann und die Moderne» – das heisst, das Einbetten ihrer Werke in die Sammlungen der vier veranstaltenden Museen in Europa, was als Surplus bereichernde Begegnungen mit grossen und kleineren Namen der Kunstgeschichte unter dem figürlich ausgerichteten Blickwinkel der Künstlerin – dem Blick auf das Erleben – brachte.

NICOLE EISENMANN (*1965 in Verdun/lebt in NY) haben mich durch ihren unverstellten, ebenso humoristischen wie kunstgeschichtlich fundierten Blick auf das eigene Ich zwischen körperlichem Empfinden und Gesellschaftskommentar begeistert. Überdies überzeugte mich das Konzept «Nicole Eisenmann und die Moderne» – das heisst, das Einbetten ihrer Werke in die Sammlungen der vier veranstaltenden Museen in Europa, was als Surplus bereichernde Begegnungen mit grossen und kleineren Namen der Kunstgeschichte unter dem figürlich ausgerichteten Blickwinkel der Künstlerin – dem Blick auf das Erleben – brachte.

Die Ausstellung von ANDREA WOLFENSBERGER UND CARMEN PERRIN in der Galerie im Trudelhaus in Baden war ein Highlight innerhalb einer oft aufscheinenden Kunstpraxis, die mich selten ergreift: Die mögliche Veränderung der Wahrnehmung von Raum-Architektur. Aber wie hier in wirklichem Dialog mit der Architektur-Geschichte der in den Hang gebauten Stahlkonstruktion aus den späten 1960er-Jahren (Meyer/Burkhard) gespielt wurde, fantastisch! Wände wurden eliminiert, Fenster freigelegt, Büchertürme zu Denk-Säulen oder «Bohrkernen» wie sie die Künstlerinnen nannten. Und dann die «Verlandschaftung» des an die amerikanische Kunst der späten 60er erinnernden Parterres – das muss ihnen zuerst mal jemand nachmachen! Das Fazit dahinter: Da hat ein Team Grosses gewagt und gewonnen (mich als Besucherin inklusive).

Die Ausstellung von ANDREA WOLFENSBERGER UND CARMEN PERRIN in der Galerie im Trudelhaus in Baden war ein Highlight innerhalb einer oft aufscheinenden Kunstpraxis, die mich selten ergreift: Die mögliche Veränderung der Wahrnehmung von Raum-Architektur. Aber wie hier in wirklichem Dialog mit der Architektur-Geschichte der in den Hang gebauten Stahlkonstruktion aus den späten 1960er-Jahren (Meyer/Burkhard) gespielt wurde, fantastisch! Wände wurden eliminiert, Fenster freigelegt, Büchertürme zu Denk-Säulen oder «Bohrkernen» wie sie die Künstlerinnen nannten. Und dann die «Verlandschaftung» des an die amerikanische Kunst der späten 60er erinnernden Parterres – das muss ihnen zuerst mal jemand nachmachen! Das Fazit dahinter: Da hat ein Team Grosses gewagt und gewonnen (mich als Besucherin inklusive).

Mehr noch als vor der Manor-Preisträger-Ausstellung von GIL PELLATON (*1982 Biel) bin ich Fan der Arbeiten des Künstlers: Eine ballartige Wand-Skulptur aus Leder, die man berühren darf und die einem wärmt. Raumgreifende, blattartige Hängeobjekte aus Kurkuma und Knochenleim, die auch den Geschmacksinn locken. Weit ausspannende Raum-Bögen aus (Kleider)-Stoffbahnen, die sich am Boden zu Erdfurchen suggerierenden Reliefs verdichten. Die Wirkung ist nicht in Worte zu fassen, man muss sie einatmen und mit dem Körper und den Sinnen wahrnehmen. Stumme Poesie. Vielleicht ist es der Tanz, der ihnen am nächsten kommt.

Mehr noch als vor der Manor-Preisträger-Ausstellung von GIL PELLATON (*1982 Biel) bin ich Fan der Arbeiten des Künstlers: Eine ballartige Wand-Skulptur aus Leder, die man berühren darf und die einem wärmt. Raumgreifende, blattartige Hängeobjekte aus Kurkuma und Knochenleim, die auch den Geschmacksinn locken. Weit ausspannende Raum-Bögen aus (Kleider)-Stoffbahnen, die sich am Boden zu Erdfurchen suggerierenden Reliefs verdichten. Die Wirkung ist nicht in Worte zu fassen, man muss sie einatmen und mit dem Körper und den Sinnen wahrnehmen. Stumme Poesie. Vielleicht ist es der Tanz, der ihnen am nächsten kommt.

IVANA FRANKE (*1973 Zagreb/lebt in Berlin) tauchte die Kunsthalle Bern zum Auftakt der Direktion von Kabala Malatsie ganz in schwarz. Meine Augen haben Mühe, sich anzupassen. Gut kenne ich die Räume der Kunsthalle auswendig, so kann ich mich den Wänden nach vorwärts bewegen, ohne die Orientierung (ganz) zu verlieren. Die Wahrnehmung ist ganz auf mich selbst im Raum ausgerichtet. Angst? Ein klein wenig. Neugierde? Ganz sicher. Erste kleine Lichtpunkte. Dann der Hauptsaal. Mehr Lichtpunkte, aber immer noch schwarz. Eine Kathedrale mitten im unendlichen Dunkel des Universums. Geborgenheitsgefühl und Unsicherheit zugleich. Sieht so der «Himmel» aus? Keinen Boden unter den Füssen. Verweilen. Dann durch den Spalt im Vorhang zurück in die Licht-Welt. Benommenheitsgefühl. Ausruhen. Toll!

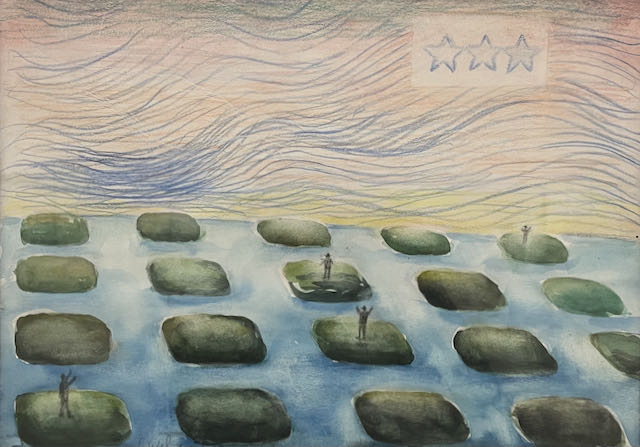

Freude war ausschlaggebend, dass es «UN(CERTAIN) GROUND – MALEREI IN DER SCHWEIZ» in die Top Ten geschafft hat. Freude darüber, dass ein Museum ein Schweizer Thema aufgreift. Denn alles in allem ist die Wertschätzung der Schweizer Kunsthallen und Museen für Kunst, die im eigenen Land geschweige denn in der Standort-Region entsteht, beschämend klein. Mit Ausnahmen, glücklicherweise. Was die drei unterschiedliche Blickwinkel einbringenden Kuratorinnen von (Un)certain ground suchten, waren Malerei-Positionen, die innovative Strategien verfolgen respektive Künstler*innen, die Malerei als zentrales Medium nutzen. Viele kannte ich schon zuvor, einige aber auch nicht. Nicht alle überzeugten mich gänzlich, aber ganz sicher weiter verfolgen werde ich die Entwicklungen im Werk von Luisanna Gonzalez Quattrini, Louisa Gagliardi (BILD), Giacomo Santiago Rogado, Caroline Bachmann, Inka ter Haar u.a.; Klodin Erb, Uwe Wittwer, Miriam Cahn, Rachel Lumsden sowieso.

Freude war ausschlaggebend, dass es «UN(CERTAIN) GROUND – MALEREI IN DER SCHWEIZ» in die Top Ten geschafft hat. Freude darüber, dass ein Museum ein Schweizer Thema aufgreift. Denn alles in allem ist die Wertschätzung der Schweizer Kunsthallen und Museen für Kunst, die im eigenen Land geschweige denn in der Standort-Region entsteht, beschämend klein. Mit Ausnahmen, glücklicherweise. Was die drei unterschiedliche Blickwinkel einbringenden Kuratorinnen von (Un)certain ground suchten, waren Malerei-Positionen, die innovative Strategien verfolgen respektive Künstler*innen, die Malerei als zentrales Medium nutzen. Viele kannte ich schon zuvor, einige aber auch nicht. Nicht alle überzeugten mich gänzlich, aber ganz sicher weiter verfolgen werde ich die Entwicklungen im Werk von Luisanna Gonzalez Quattrini, Louisa Gagliardi (BILD), Giacomo Santiago Rogado, Caroline Bachmann, Inka ter Haar u.a.; Klodin Erb, Uwe Wittwer, Miriam Cahn, Rachel Lumsden sowieso.

Auch bei ALEXANDER HAHN ist es nicht eigentlich das persönliche Berührtsein durch seine Kunst, dass er in der anfänglich viel längeren Liste verblieb. Sondern der Respekt gegenüber einem Video-Pionier, der bis heute – davon bin ich überzeugt – zu den weltweit innovativsten und experimentierfreudigsten Anwendern video-digitaler Möglichkeiten gehört. Die inhaltliche Ebene ist sehr häufig vom Alltag geprägt, Hahn sucht weder das Spektakuläre noch die philosophische Überhöhung, sondern was er mittels technischer Kunstgriffe aus diesem Bild machen kann. Chapeau!

Die Dialog-Ausstellung von KLODIN ERB und der um zwei Generationen älteren HELEN DAHM im ehemaligen Atelierhaus der Künstlerin im Zürcher Oberland würde ich, wenn es denn um eine reine coup de coeur-Auswahl ginge, vermutlich an erste Stelle setzen. Zum einen weil sich Klodin Erb (*1963) dem Werk ihrer «grossen Schwester» (*1878) mit so viel Liebe näherte, dass sich das auf mich übertrug und auch ich die «Verwandtschaft im Geiste» spürte. Beides waren/sind mutige Frauen, welche sich durchkämpf(t)en und – last but not least – damit schliesslich erfolgreich waren/sind. Helen Dahm erhielt 1954 als erste Frau den Kunstpreis der Stadt Zürich, Klodin Erb erhielt 2022 einen der drei Meret Oppenheim-Preise. Helen Dahm brach im Alter mit vielem, was sie früher einschränkte, malte wozu sie Lust hatte, liess sich an ihrem 75sten Geburtstag mit ihren zwei lebensgrossen Puppen (ihren alter Egos?) fotografieren. Dieses Befreiungsmoment ist auch ein wesentliches Element von Klodin Erb, was sich in dem für Oetwil geschaffenen Video «Johnny Woodhead & The Nightmärlies» ganz besonders zeigt. Und schliesslich ist da auch das kleine Museum selbst, das nicht unpersönlich/anonym geführt wird, sondern von Menschen, die sich über jede Besucherin freuen und «ihr» Museum mit Anteilnahme betreuen (sogar mit Kaffee und Kuchen!).

Die Dialog-Ausstellung von KLODIN ERB und der um zwei Generationen älteren HELEN DAHM im ehemaligen Atelierhaus der Künstlerin im Zürcher Oberland würde ich, wenn es denn um eine reine coup de coeur-Auswahl ginge, vermutlich an erste Stelle setzen. Zum einen weil sich Klodin Erb (*1963) dem Werk ihrer «grossen Schwester» (*1878) mit so viel Liebe näherte, dass sich das auf mich übertrug und auch ich die «Verwandtschaft im Geiste» spürte. Beides waren/sind mutige Frauen, welche sich durchkämpf(t)en und – last but not least – damit schliesslich erfolgreich waren/sind. Helen Dahm erhielt 1954 als erste Frau den Kunstpreis der Stadt Zürich, Klodin Erb erhielt 2022 einen der drei Meret Oppenheim-Preise. Helen Dahm brach im Alter mit vielem, was sie früher einschränkte, malte wozu sie Lust hatte, liess sich an ihrem 75sten Geburtstag mit ihren zwei lebensgrossen Puppen (ihren alter Egos?) fotografieren. Dieses Befreiungsmoment ist auch ein wesentliches Element von Klodin Erb, was sich in dem für Oetwil geschaffenen Video «Johnny Woodhead & The Nightmärlies» ganz besonders zeigt. Und schliesslich ist da auch das kleine Museum selbst, das nicht unpersönlich/anonym geführt wird, sondern von Menschen, die sich über jede Besucherin freuen und «ihr» Museum mit Anteilnahme betreuen (sogar mit Kaffee und Kuchen!).

OTOBONG KIWANGA’s Gesamtinstallation in Bregenz war schlicht grossartig. Die 1974 in Nigeria geborene, in Antwerpen lebende Künstlerin schuf ein eigentliches Universum, das im Parterre gleichsam unterirdisch – im Bereich der Wurzeln – begann, dann an die Oberfläche des Wassers – die Zone des Lebens – aufstieg, im zweiten Stock in der bereits bedrohten Gegenwart an Land kam und schliesslich im dritten Stock von der glühenden Sonne versengte. Die Stockwerke verband ein einziger, riesiger, leicht schräger Baumstamm auf eindrückliche Weise. Wahrlich eine eindrückliche Vision von Kraft und Bedrohung des Planeten. Grossartige, wandfüllende Textil-Mixed-Media Bilder bildeten das Narrativ, Objekte, Erdkruste, Texte weiteten sie in den Raum.

OTOBONG KIWANGA’s Gesamtinstallation in Bregenz war schlicht grossartig. Die 1974 in Nigeria geborene, in Antwerpen lebende Künstlerin schuf ein eigentliches Universum, das im Parterre gleichsam unterirdisch – im Bereich der Wurzeln – begann, dann an die Oberfläche des Wassers – die Zone des Lebens – aufstieg, im zweiten Stock in der bereits bedrohten Gegenwart an Land kam und schliesslich im dritten Stock von der glühenden Sonne versengte. Die Stockwerke verband ein einziger, riesiger, leicht schräger Baumstamm auf eindrückliche Weise. Wahrlich eine eindrückliche Vision von Kraft und Bedrohung des Planeten. Grossartige, wandfüllende Textil-Mixed-Media Bilder bildeten das Narrativ, Objekte, Erdkruste, Texte weiteten sie in den Raum.

Ins Gefühl einer grossartigen Künstlerin begegnet zu sein, mischte sich die Freude, dass es einer Woman of Color gelungen ist, die Weltbühne der Kunst nicht nur zu bereichern, sondern damit auch wahrgenommen zu werden.

In Zürich begegnete ich JOSE DAVILA (*1974 in Mexiko/lebt daselbst) im Rahmen eines Künstlergesprächs mit Sabine Schaschl im Haus konstruktiv und war beeindruckt von der Art und Weise, mit welcher der perfekt englisch sprechende Künstler seine raumgreifenden, äusserste Präzision fordernden Rauminstallationen konzipierte und umsetzte. Ein Konstruktivist, der sich traut, die Gesetze der Balance, von Gewicht und Gegengewicht, bis an die Grenzen zu treiben und so mit den Mitteln der Kunst einen Zustand zu schaffen, der in analoger Weise den Planeten Erde bestimmt und bewusst macht, was es bedeutet die Balance – in jeder Hinsicht – zu zerstören. In einer Zeit, in der immer weniger Künstler*innen es wagen Werke von solcher materieller Wucht zu schaffen, war diese Ausstellung ein Erlebnis.

In Zürich begegnete ich JOSE DAVILA (*1974 in Mexiko/lebt daselbst) im Rahmen eines Künstlergesprächs mit Sabine Schaschl im Haus konstruktiv und war beeindruckt von der Art und Weise, mit welcher der perfekt englisch sprechende Künstler seine raumgreifenden, äusserste Präzision fordernden Rauminstallationen konzipierte und umsetzte. Ein Konstruktivist, der sich traut, die Gesetze der Balance, von Gewicht und Gegengewicht, bis an die Grenzen zu treiben und so mit den Mitteln der Kunst einen Zustand zu schaffen, der in analoger Weise den Planeten Erde bestimmt und bewusst macht, was es bedeutet die Balance – in jeder Hinsicht – zu zerstören. In einer Zeit, in der immer weniger Künstler*innen es wagen Werke von solcher materieller Wucht zu schaffen, war diese Ausstellung ein Erlebnis.

Dass es die «VENEDIGSCHEN STERNE» in die Top Ten schafften, hat sehr persönliche Gründe. Ausgangspunkt für das Kunstmuseum Chur war die Erkenntnis, dass sich die in Graubünden über sehr lange Zeit angewandten Kreuz- und anderen Stich-Techniken auf Kissen, Decken, Kleidereinsätzen, Wandbehängen und vielem mehr nicht eine lokale Tradition, sondern bezüglich Motive ein Konglomerat von Einflüssen aus Italien und anderswo darstellen, in Graubünden aber besonders lange und variationsreich gepflegt wurden. Allerdings nicht nur, wie fast gleichzeitig die Sammlung von Bartha zu transsylvanischem Kunsthandwerk in der Kulturstiftung H. Geiger in Basel zeigte.  In meinem Haus in Twann gibt es sehr viele solche gestickten Kissen, Tischtücher, Decken, ja sogar Kleider, was ich bisher in den Kontext einer Verkaufs-Ausstellung mit transsylvanischem Kunsthandwerk stellte, die mein Grossvater 1930 für eine in Bedrängnis geratene ungarisch-rumänische Gräfin im Kursaal in Bern einrichtete. Nun war aber meine Grossmutter eine kunsthandwerklich sehr begabte Bündnerin und ich erkannte, dass die eine Tradition auch die andere ist. Das beglückte mich und ich machte sogleich aus den «Venedigschen Sternen» meine eigene Kreuz-, Leiter- und Plattstich-Ausstellung. Chur war indes mehr, hiess auch «Kunst und Stickerei», versammelte eine stattliche Zahl von Werken älterer und zeitgenössischer Künstlerinnen, die das Sticken schon immer pflegten oder eben neu entdeckten. Konkret: Von Sophie Taeuber über Alice Bailly und Louise Bourgeois bis zu den Linien- und Strahlenobjekten von Isa Melsheimer über die in die Hände gestickten Verletzungen von Eliza Bennet bis zu den (kürzlich auch in Thun gezeigten) hinter einer Stickform versteckten Porträts von Latifa Zafar Attaii aus Afghanistan. Die Themenausstellung allein hätte es nicht in die Highlights des Jahres geschafft, aber die Kombination schon.

In meinem Haus in Twann gibt es sehr viele solche gestickten Kissen, Tischtücher, Decken, ja sogar Kleider, was ich bisher in den Kontext einer Verkaufs-Ausstellung mit transsylvanischem Kunsthandwerk stellte, die mein Grossvater 1930 für eine in Bedrängnis geratene ungarisch-rumänische Gräfin im Kursaal in Bern einrichtete. Nun war aber meine Grossmutter eine kunsthandwerklich sehr begabte Bündnerin und ich erkannte, dass die eine Tradition auch die andere ist. Das beglückte mich und ich machte sogleich aus den «Venedigschen Sternen» meine eigene Kreuz-, Leiter- und Plattstich-Ausstellung. Chur war indes mehr, hiess auch «Kunst und Stickerei», versammelte eine stattliche Zahl von Werken älterer und zeitgenössischer Künstlerinnen, die das Sticken schon immer pflegten oder eben neu entdeckten. Konkret: Von Sophie Taeuber über Alice Bailly und Louise Bourgeois bis zu den Linien- und Strahlenobjekten von Isa Melsheimer über die in die Hände gestickten Verletzungen von Eliza Bennet bis zu den (kürzlich auch in Thun gezeigten) hinter einer Stickform versteckten Porträts von Latifa Zafar Attaii aus Afghanistan. Die Themenausstellung allein hätte es nicht in die Highlights des Jahres geschafft, aber die Kombination schon.

Newsletter II

Kürzlich schrieb ich auf Facebook: So, nun genug mit den Jahresausstellungen, Regionalen usw. Das war voreilig und vor allem ein Affront gegenüber den Schweizer Künstler*innen, die sich trotz Gegenwind seitens der Institutionen beteiligt haben. So picke ich denn aus (fast) allen «Auswahlen», die ich gesehen habe, im folgenden EINE ARBEIT aus.

CHUR: «Die Wunschbohne» von Piero Good *1991. Es galt an einem Tischchen sitzend einen Wunsch zu notieren, den kleinen Zettel im bereit stehenden Gerät zu shreddern, daraufhin am Boden eine Wunschbohne auszuwählen und in einem Säckchen mitzunehmen, um sie im Frühling 2023 in den Boden zu stecken, auf dass der Wunsch wachse und Früchte trage. Obwohl kein Fan von Mitmach-Projekten, das gefiel mir (als Gärtnerin). Noch ist es Winter, doch…. (Bild folgt zu gegebener Zeit).

CHUR: «Die Wunschbohne» von Piero Good *1991. Es galt an einem Tischchen sitzend einen Wunsch zu notieren, den kleinen Zettel im bereit stehenden Gerät zu shreddern, daraufhin am Boden eine Wunschbohne auszuwählen und in einem Säckchen mitzunehmen, um sie im Frühling 2023 in den Boden zu stecken, auf dass der Wunsch wachse und Früchte trage. Obwohl kein Fan von Mitmach-Projekten, das gefiel mir (als Gärtnerin). Noch ist es Winter, doch…. (Bild folgt zu gegebener Zeit).

AARAU: Ich bin an allen Orten hin und her gerissen zwischen Vertrautem und Neuem. In Aarau fand ich eine Arbeit von Guido Nussbaum (*1948) so träf und in gewissem Sinn «altersgerecht», dass ich laut lachte. Denn es ist so: im Alter dreht man im Kopf sehr oft Vergangenes und darum ist Guidos «Recycling» für mich wunderbar; zugleich unverkennbar sein Stil mitsamt hintergründiger Ironie, aber einmal weiter gedreht.

BASEL: Ich habe nur die Kunsthalle gesehen, die jedoch Fühler unters Dach, in den Garten und ins Restaurant ausstreckte. Daselbst entdeckte ich in fünf dunklen Nischen kleine, existentiell anmutende Keramik-Arbeiten von Dorothee Sauter *1956. Ich war verblüfft und erfreut. Sauter war mir aus den 1980ern in bester Erinnerung, doch dann zog sie mit ihrem Mann (Josef Helfenstein/heute Direktor Kunstmuseum Basel) in die USA und der Faden riss. Jetzt ist sie offensichtlich wieder da und zwar mit Keramiken, die durch und durch Skulptur sind und schonungslos ins «Fleisch» menschlicher Existenz eindringen.

BASEL: Ich habe nur die Kunsthalle gesehen, die jedoch Fühler unters Dach, in den Garten und ins Restaurant ausstreckte. Daselbst entdeckte ich in fünf dunklen Nischen kleine, existentiell anmutende Keramik-Arbeiten von Dorothee Sauter *1956. Ich war verblüfft und erfreut. Sauter war mir aus den 1980ern in bester Erinnerung, doch dann zog sie mit ihrem Mann (Josef Helfenstein/heute Direktor Kunstmuseum Basel) in die USA und der Faden riss. Jetzt ist sie offensichtlich wieder da und zwar mit Keramiken, die durch und durch Skulptur sind und schonungslos ins «Fleisch» menschlicher Existenz eindringen.

SOLOTHURN: Pat Noser *1960 visualisiert in ihrer Malerei oft eine politisch/gesell-schaftlich radikale Haltung. So auch in dem auf Packpapier gemalten Zürcher «Parade-platz» (obwohl der Wolkenkratzer auf Basel verweist). Denn die Tiere, die da promenieren, versehen wir oft mit negativen Adjektiven, die «dumme» Kuh, die «blöde» Geiss, die Ratte sowieso und der schlaffe Leopard ist auch keine «wildes» Tier. Es ist der Künstlerin Blick auf die (Wirtschafts)-Welt, eigentlich nicht meiner, aber die Kunst darf, wenn sie es malerisch so träf trifft, eben vieles.

SOLOTHURN: Pat Noser *1960 visualisiert in ihrer Malerei oft eine politisch/gesell-schaftlich radikale Haltung. So auch in dem auf Packpapier gemalten Zürcher «Parade-platz» (obwohl der Wolkenkratzer auf Basel verweist). Denn die Tiere, die da promenieren, versehen wir oft mit negativen Adjektiven, die «dumme» Kuh, die «blöde» Geiss, die Ratte sowieso und der schlaffe Leopard ist auch keine «wildes» Tier. Es ist der Künstlerin Blick auf die (Wirtschafts)-Welt, eigentlich nicht meiner, aber die Kunst darf, wenn sie es malerisch so träf trifft, eben vieles.

BURGDORF: Christina Niederberger *1961 (BILD) ist mehr als eine Trompe l’oeil-Malerin, eine «im Quadrat» vielleicht. Auch vor Ort glaubt man dem Bild zunächst nicht, dass es nicht textil ist. Aber diese Raffinesse würde nicht ausreichen, um gute Kunst zu sein. Da ist auch – immer anders – ein hintergründiger Verweis auf die Kunstgeschichte; hier auf die Diskriminierung der bei uns primär von Frauen geschaffenen Textilkunst.

BURGDORF: Christina Niederberger *1961 (BILD) ist mehr als eine Trompe l’oeil-Malerin, eine «im Quadrat» vielleicht. Auch vor Ort glaubt man dem Bild zunächst nicht, dass es nicht textil ist. Aber diese Raffinesse würde nicht ausreichen, um gute Kunst zu sein. Da ist auch – immer anders – ein hintergründiger Verweis auf die Kunstgeschichte; hier auf die Diskriminierung der bei uns primär von Frauen geschaffenen Textilkunst.

BIEL: Ich kann mich der Verführungskraft der Malerei von Seline Burn *1995 nicht entziehen. Das Mädchen in «Let it rain» strahlt eine unglaubliche Intimität aus, doch der «Spiegel» zeigt nur das in weichen Wasserbewegungen sichtbare Äussere der Abgebildeten, alles andere ist meine (sentimentale?) Projektion. Ob die emotionale Aesthetik in einer Einzelausstellung bleiben oder kippen würde, weiss sich (noch) nicht.

BERN: Nicht zuletzt durch die Verbindung der «Cantonale» und dem Projekt «Wind», das nach den Folgen von Verlust für die Menschen fragt, gewinnt die prominent im Hauptsaal hängende, grossformatige Zeichnung von Tobias Nussbaumer *1987 (BILD) an Eindringlichkeit. Sie zeigt eine fotografisch wirkende, durch eine Mauer, Wellblech und Spanplatten abgeschirmte Notunterkunft in Niemandsland, ist aber ebenso Zeichnung wie «Malerei» und gespickt mit assoziativ «erzählerischen» Details (die Bündel, der Stacheldraht usw.).

BERN: Nicht zuletzt durch die Verbindung der «Cantonale» und dem Projekt «Wind», das nach den Folgen von Verlust für die Menschen fragt, gewinnt die prominent im Hauptsaal hängende, grossformatige Zeichnung von Tobias Nussbaumer *1987 (BILD) an Eindringlichkeit. Sie zeigt eine fotografisch wirkende, durch eine Mauer, Wellblech und Spanplatten abgeschirmte Notunterkunft in Niemandsland, ist aber ebenso Zeichnung wie «Malerei» und gespickt mit assoziativ «erzählerischen» Details (die Bündel, der Stacheldraht usw.).

LUZERN: Im Video von Lotta Gadola *1981 «Er/sie liebt mich, er/sie liebt mich nicht», zupft eine Pinzette die feinen Härchen rund um die Brustwarze (einer Frau/eines Mannes?) aus. Der Titel ist selbstredend. Die Faszination ergibt sich dadurch, dass die mögliche emotionale Spannung beim Margeriten-Spiel hier in eine physisch geradezu erlebbare Ebene übertragen ist. Schon letztes Jahr fiel mir ihr mit weissem Stift eine figürliche Bronzeskulptur «streichelndes» Video auf.

THUN: Grundsätzlich ist die Malerei von Sara Gassmann *1980 nichts Revolutionäres, aber sie entwickelt mit den lasierend aufgetragenen randfüllenden organisch-vegetativ-körperhaften Flächen nicht nur eine «landschaftliche» Räumlichkeit, sondern vor allem auch eine atmosphärisch- stimmige Farbigkeit, die fasziniert. Umsomehr als sie diese in ebenso reichen wie ruhigen Variationen von Bild zu Bild mitzunehmen vermag, mal abstrakter, mal narrativer.

THUN: Grundsätzlich ist die Malerei von Sara Gassmann *1980 nichts Revolutionäres, aber sie entwickelt mit den lasierend aufgetragenen randfüllenden organisch-vegetativ-körperhaften Flächen nicht nur eine «landschaftliche» Räumlichkeit, sondern vor allem auch eine atmosphärisch- stimmige Farbigkeit, die fasziniert. Umsomehr als sie diese in ebenso reichen wie ruhigen Variationen von Bild zu Bild mitzunehmen vermag, mal abstrakter, mal narrativer.

LANGENTHAL: Was mich am Wandteppich von Stéphanie Baechler *1983 (BILD) fasziniert, ist das Verschmelzen von Textilkunst-Tradition und High Tech einerseits, bekannten Webmustern und Zeichen, Label, Lochstreifen aus den Social Media andererseits, wobei die Hand, die hier und dort zentral ist, als führend erscheint. Technisch handelt es sich um eine digitalisierte Jacquardweberei, die sie in Anlehnung an die antiken griechischen Prophetinnen Sibyl I und Sibyl II nennt.

Newsletter III

Seit der Pandemie mit ihren Reiseeinschränkungen habe ich den Eindruck, dass die Schweizer Museen, z.T. sogar die Kunsthallen, nicht mehr so ausschliesslich auf „jung und/oder global“ setzen, sondern auch geschichtlichen Positionen Raum geben. Aktuell ist das gerade markant. Theo Gerber (1928-1997) in Thun, Ilse Weber (1908-1984) in Chur, Sheila Hicks (*1934) in St. Gallen, um nur jene zu nennen, die ich gerade gesehen habe und die – man bedenke, dass die Schreibende Jahrgang 1947 hat! – für mich keine Entdeckungen sondern Wiederbegegnungen sind.

Besonders gefreut habe ich über das unerwartete Wiederauftauchen von THEO GERBER (Bild), der – wie andere auch – in den 1960er-Jahren die Schweiz aus Protest in Richtung Paris, später Südfrankreich verliess und dies mit dem Preis bezahlte, dass man ihn hier mehr oder weniger vergass und in Frankreich nur bescheiden zur Kenntnis nahm. Immerhin hatte er in der Schweiz gute Beziehungen zu einigen für ihn wichtigen Sammlern, sodass Thun für die Ausstellung „Science Fiction“ aus dem Vollen schöpfen konnte. Positiv erstaunt hat mich insbesondere die reiche Zahl an musealen Grossformaten.

Besonders gefreut habe ich über das unerwartete Wiederauftauchen von THEO GERBER (Bild), der – wie andere auch – in den 1960er-Jahren die Schweiz aus Protest in Richtung Paris, später Südfrankreich verliess und dies mit dem Preis bezahlte, dass man ihn hier mehr oder weniger vergass und in Frankreich nur bescheiden zur Kenntnis nahm. Immerhin hatte er in der Schweiz gute Beziehungen zu einigen für ihn wichtigen Sammlern, sodass Thun für die Ausstellung „Science Fiction“ aus dem Vollen schöpfen konnte. Positiv erstaunt hat mich insbesondere die reiche Zahl an musealen Grossformaten.

Kuratorin Helen Hirsch legt den Schwerpunkt mit recht auf die Malerei der 1960er-Jahre, in denen Gerber ein vielfarbiges, körperlich-sinnlich-surreales Werk am Rande der Abstraktion schuf, das einem förmlich einsaugt. Als Lebenspartnerin eines dieser Sammler kannte ich Theo Gerber persönlich und war auch mitsamt meinen, damals noch kleinen Kindern in den 1980ern einmal in seinem fernab allem städtischen Trubel gelegenen Landgut zu Besuch. Ein Erlebnis! Nicht zuletzt darum wusste ich um seine rebellische, welt-kritische Denkweise, die etwas suchte, dass ursprünglicher, tiefer in der Natur des Menschen verankert war als die zunehmend oberflächliche, konsum-orientierte, westliche Denkweise. Der Nachhall der Zeit, die er 1959 während einiger Monate und auch später mehrfach in Afrika verbrachte, durchwirkt sein Gesamtwerk, wenn auch – aus heutiger Sicht – vielleicht etwas idealistisch. Peter Killer, damals Direktor des Kunstmuseums Olten, hat diese Epoche 1997 unter dem Titel „Afrika komm zurück“ gezeigt.

ILSE WEBER habe ich erst kurz vor ihrer Abreise in die USA 1982 persönlich kennen gelernt. Da hatte der fulminante Aufbruch in ein ganz eigenes, sehr persönliches, zeichnerisches Universum seinen Höhepunkt bereits überschritten. Ich habe den bevorstehenden Umzug zusammen mit ihrer Tochter, der Kunsthistorikerin Marie-Louise Lienhard und ihrem als Ausland-Korrespondent tätigen Schwiegersohn Toni Lienhard, damals als eine sie eher ängstigende denn beflügelnde Zukunftsaussicht wahrgenommen.

ILSE WEBER habe ich erst kurz vor ihrer Abreise in die USA 1982 persönlich kennen gelernt. Da hatte der fulminante Aufbruch in ein ganz eigenes, sehr persönliches, zeichnerisches Universum seinen Höhepunkt bereits überschritten. Ich habe den bevorstehenden Umzug zusammen mit ihrer Tochter, der Kunsthistorikerin Marie-Louise Lienhard und ihrem als Ausland-Korrespondent tätigen Schwiegersohn Toni Lienhard, damals als eine sie eher ängstigende denn beflügelnde Zukunftsaussicht wahrgenommen.

Stephan Kunz, Direktor des Bündner Kunstmuseums und Kurator der Ausstellung von Ilse Weber in Chur, kannte das Werk der Künstlerin aus seiner Zeit am Aargauer Kunsthaus in Aarau, wo 1999 eine mir bleibend in Erinnerung gebliebene Ausstel-lung mit Louise Bourgeois, Meret Oppenheim und Ilse Weber stattfand. Mir scheint man spüre Kunz’ Vertrautheit mit ihrem Schaffen und vor allem auch der politisch-sozialen Gegebenheiten des Aargaus in den späten 1960er-Jahren. Ilse Weber war keine Unbekannte damals, im Gegenteil, sie zog – obwohl mehr als eine Generation älter – mit den jungen Künstlern rund um Heiner Kielholz, Hugo Suter, Christian Rothacher u.a.m. mit.

Die enge Verbindung der Aargauer Kunstschaffenden mit Luzern und somit der „Innerschweizer Innerlichkeit“ schloss sie mit ein und da passte ihr Schaffen auch in den Kontext. Als dann um 1980 die erste Feminismuswelle so richtig an Fahrt gewann, da wurde Ilse Weber als Pionierin erkannt. Denn ihre Zeichnungen entsprachen in hohem Mass der damaligen weiblichen Suche nach einer eigenen Identität. Ihrer Generation entsprechend fand Ilse Weber diese nicht im eigenen Körper, sondern in der Natur, in der Landschaft, auch in den Dingen.

All das zeigt die Churer Ausstellung eindrücklich. Indem sie mit im Rückblick wegweisenden Ölbildern aus der Zeit um 1960 beginnt – als Beispiel: „Der Rosenhügel“ (1961) oder «Fernes Meer» (1966) – zeigt sie, auch für mich überraschend, wie früh diese Metaphern für eine Welt hinter der Welt, eine Welt der Freiheit im Land der Fantasie einsetzten.

Und dann das Abschluss-Kapitel „Americana“ (1982/84). Es zeigt verstärkt Aussenwelt, das Erkunden der neuen Umgebung in Verbindung mit bekannten, zeichnerischen Elementen. Auch abstraktes. Aber irgendwie scheint mir da eine Distanz eingebaut, welche die Zeichnungen der 1970er-Jahre nicht haben, was mir – subjektiv – sagt, dass sie das nahtlose Verschmelzen ihres Selbst mit ihren bildnerischen Motiven in Washington nicht mehr im selben Mass fand.

Interessant ist, dass sich unter den Leihgaben in Chur zwei Arbeiten befinden, die früher Meret Oppenheimgehörten. Dass es eine gewisse Nähe zwischen den beiden gleichaltrigen Künstlerinnen gibt, ist seit langem bekannt; jetzt wird sie aber noch um eine Drehung deutlicher. Und zeigt en passant schmerzlich auf, dass Meret Oppenheim der Durchbruch im Alter gelang, Ilse Weber hingegen nicht. Umso wichtiger ist die aktuelle Ausstellung – die erste Solo-Schau seit der auf drei Räume zusammengestauchten Retrospektive im Kunsthaus Zürich 1992, die nicht die erhoffte Beachtung für die Künstlerin gebracht hatte, u.a. weil die Parterre-Räumlichkeiten ihren Werken das Tanzen im Raum nicht erlaubten. In meinem Text vom 19. März 1992 habe ich das unmissverständlich formuliert: https://annelisezwez.ch/wp-content/uploads/Weber-Ilse-1908-1984-Retrospektive-Kunsthaus-Zürich-1992-.pdf

So sehr ich mich über die beiden Ausstellungen in Thun und Chur gefreut habe, so falsch wäre es, den Kopf gegenüber der Gegenwart in den Sand zu stecken. Überflieger ist da im Moment ohne Zweifel „Vitamin“ von Augustin Rebetez (*1986) im Aargauer Kunsthaus. „Trash-Kunst“ lockt mich meist nicht aus der Reserve. Aber obwohl Rebetez mit hier und dort und überall Gefundenem arbeitet ist seine Kunst nicht „Trash“, sondern eine (assoziativ) mit Martin Disler entwickelte Jean Tinguely hoch Zwei Inszenierung unter Einbezug der gesamten Fumetto-Comic Szene, Bastian&Isabelle u.v.a.m. Und dies mit Mitteln, die von Malerei und Zeichnung über Modellage und Assemblage, Metall- und Holzbearbeitung bis zu Photoshop, digitalen Licht und Ton-Effekten alles und erst noch mit offenem Ende beinhalten.

So sehr ich mich über die beiden Ausstellungen in Thun und Chur gefreut habe, so falsch wäre es, den Kopf gegenüber der Gegenwart in den Sand zu stecken. Überflieger ist da im Moment ohne Zweifel „Vitamin“ von Augustin Rebetez (*1986) im Aargauer Kunsthaus. „Trash-Kunst“ lockt mich meist nicht aus der Reserve. Aber obwohl Rebetez mit hier und dort und überall Gefundenem arbeitet ist seine Kunst nicht „Trash“, sondern eine (assoziativ) mit Martin Disler entwickelte Jean Tinguely hoch Zwei Inszenierung unter Einbezug der gesamten Fumetto-Comic Szene, Bastian&Isabelle u.v.a.m. Und dies mit Mitteln, die von Malerei und Zeichnung über Modellage und Assemblage, Metall- und Holzbearbeitung bis zu Photoshop, digitalen Licht und Ton-Effekten alles und erst noch mit offenem Ende beinhalten.

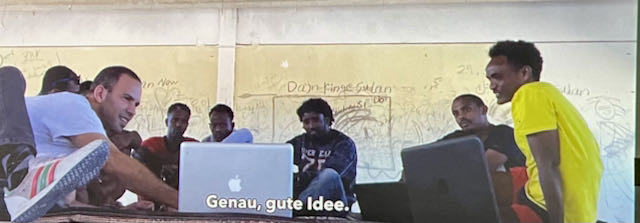

Das heisst, im Ansatz ist uns Rebetez’ Kunst nicht unvertraut. Möglicherweise ist es gerade darum, dass wir uns über den Dreh des Bekannten ins Unbekannte freuen, ob dem feuerwerkartigen Output staunen, seine ernsthafte und auch seine all überall auf Kooperation ausgerichtete Arbeitsweise wertschätzen und spüren, dass der Klamauk eine Kehrseite hat. Vielleicht zeigt die Persiflage zu Fischli/Weiss’ Ikone-Video „Der Lauf der Dinge“, die bei Rebetez bei allem Humor in einen „Lauf des Scheiterns“ kippt, diese seiner Generation und der bedrohlichen Absurdität unserer Zeit entsprechende Welt-Sicht. Neben dem Klamauk gibt es aber auch Orte (Werke) des Rückzugs, eine von der jurassischen Natur umgebenen Welt, in der Geister und Monster ebenso leben – leben dürfen – wie Menschen eines Naturells von Rebetez, der mit modernster Technologie im Waldhaus sitzt, denkt und schafft. Ganz ohne KI und GPT-Algorithmen.

Zeitgenössisch aktuell ist auch eine Entwicklung in der Kunstvermittlung, der Kunstmarkt-Förderung, der Galerientätigkeit. Es ist bekannt, dass es nicht mehr ausreicht, eine Ausstellung in einer Galerie einzurichten, Einladungen zu versenden und dann zu meinen, die Leute würden während den angegebenen Öffnungszeiten in Scharen kommen, um zu sehen. Newsletter, Apéros, Künstlergespräche, Konzerte, Lesungen, seltener virtuelle Rundgänge und Online-Shops, sind schon länger gang und gäbe.

Neuer sind freie „Galerist*innen“, die keine Galerien im herkömmlichen Sinn mehr betreiben, sondern für „ihre“ Künstler*innen Möglichkeiten schaffen, ihre Arbeiten zu zeigen, mit Kunstinteressierten in Kontakt zu kommen und nach Möglichkeit Arbeiten zu verkaufen. Eine von ihnen ist die Zürcherin SUSANNE KÖNIG, die im Aargau als Vorsitzende der Abteilung Kunst und Performance des Aargauer Kuratoriums bekannt ist, in ihrer Haupttätigkeit aber das „Büro König“ in Zürich betreibt. Dieses hat zwar ein Galerien-Programm an der Birmenstorferstrasse in 8055 ZH, tritt aber primär als Management für „ihre“ Künstler*innen auf.

Darunter ist LORENZ OLIVIER SCHMID (*1982), der in der ehemaligen Papiermühle in der „Klus“ ob Küttigen in der Nähe von Aarau wohnt und arbeitet. Bekannt wurde er in den letzten Jahren u.a. durch experimentelle Foto-Arbeiten, die im Mikrobereich stattfindende Naturprozesse (z.B. das verfaulen, vertrocknen einer Blüte) durch Seitenlicht-Aufnahmen und entsprechende Vergrösserungen als faszinierende Makro-Bilder sichtbar machen.

Darunter ist LORENZ OLIVIER SCHMID (*1982), der in der ehemaligen Papiermühle in der „Klus“ ob Küttigen in der Nähe von Aarau wohnt und arbeitet. Bekannt wurde er in den letzten Jahren u.a. durch experimentelle Foto-Arbeiten, die im Mikrobereich stattfindende Naturprozesse (z.B. das verfaulen, vertrocknen einer Blüte) durch Seitenlicht-Aufnahmen und entsprechende Vergrösserungen als faszinierende Makro-Bilder sichtbar machen.

Nun hat er in Zusammenarbeit mit dem Büro König kürzlich eine aufwändig inszenierte Atelier-Ausstellungeingerichtet und über seine «Managerin» zu Wochenend-Events mit stündlichen Einführungen und Häppchen eingeladen. Dank dem Netzwerk der Galeristin und guter Information funktionierte das bestens, die Eingeladenen kamen in Scharen. Sie erfuhren durch den Künstler viel über das nicht so einfach zu verstehende Making-of seiner Arbeiten und vor allem auch zu den zahlreichen Kunst und Bau-Arbeiten, die oft nur regional wahrgenommen werden.

Schmid treibt die Kunst und Bau-Wettbewerbsarbeiten oft bis zu eigentlichen Modellen voran, sodass man sich plötzlich fragen kann, ob es nicht bereits Objekte an sich sind, die auch ohne situativen Bezug bestehen. Schmid arbeitet hier mit den verschiedensten Materialien, holt sich Know-How bei Spezialisten und scheut nicht vor «viel Arbeit» zurück. So treffen sich nach dem Besuch in der «Klus» die Kunst-am-Bau-Arbeiten, die Guck-Kästen (Staub im Seitenlicht) und die Fotografien zu einer neuen Einheit.

Und zuletzt noch dies: Ich bin seit 40 Jahren Fan-Frau des Werkes von MARC ANTOINE FEHR (*1953). Aktuell zeigt er neue Arbeiten in der Galerie Kilchmann an der Rämistrasse in Zürich. Schon das erste Bild – drei Fakire, die vor einer Steinhöhle ihre «Kunst» demonstrieren – lässt aufhorchen, weckt es doch Erinnerungen an die «mittelalterlichen» Bilder aus den 1980er-Jahren. Doch gleich daneben – stilistisch völlig anders – das ruhige, scherenschnittartige, gelb-graue Querformat «The walk of the blind man», beobachtet von «Ma Chouette». Und so geht es weiter. Fast jedes Bild entstammt einer anderen Serie, reiht Malstil an Malstil bis – in extremis – «Le Puits» mit drei Schnauz-Masken über einem Wasserbecken, wovon eine gemalt ist und zwei real darüber gehängt sind. Der «Höhepunkt» ist jedoch das verführerische 320 cm breite Leinwandbild mit dem Titel «La Nuit», das mitten im Dunkel des Nachthimmels eine Chouette mit ausgebreiteten Flügeln zeigt, die der Betrachterin frontal entgegenfliegt und sie beinahe in ausserirdische Sphären mitnimmt. Doch dann dreht sie den Kopf nach links, erstarrt und ist schlagartig wieder auf dem Boden. Das der Ausstellung den Titel gebende Bild «Opera» zeigt im oberen Teil einen Schlachthof und im unteren Teil ein Cellisten-Orchester. Der zweite Blick macht (scheinbar) alles klar. Es handelt sich um eine Opernbühne mit Orchester. Aber da bleiben nichtsdestotrotz die schockierenden, hängenden Tierleiber.

Und zuletzt noch dies: Ich bin seit 40 Jahren Fan-Frau des Werkes von MARC ANTOINE FEHR (*1953). Aktuell zeigt er neue Arbeiten in der Galerie Kilchmann an der Rämistrasse in Zürich. Schon das erste Bild – drei Fakire, die vor einer Steinhöhle ihre «Kunst» demonstrieren – lässt aufhorchen, weckt es doch Erinnerungen an die «mittelalterlichen» Bilder aus den 1980er-Jahren. Doch gleich daneben – stilistisch völlig anders – das ruhige, scherenschnittartige, gelb-graue Querformat «The walk of the blind man», beobachtet von «Ma Chouette». Und so geht es weiter. Fast jedes Bild entstammt einer anderen Serie, reiht Malstil an Malstil bis – in extremis – «Le Puits» mit drei Schnauz-Masken über einem Wasserbecken, wovon eine gemalt ist und zwei real darüber gehängt sind. Der «Höhepunkt» ist jedoch das verführerische 320 cm breite Leinwandbild mit dem Titel «La Nuit», das mitten im Dunkel des Nachthimmels eine Chouette mit ausgebreiteten Flügeln zeigt, die der Betrachterin frontal entgegenfliegt und sie beinahe in ausserirdische Sphären mitnimmt. Doch dann dreht sie den Kopf nach links, erstarrt und ist schlagartig wieder auf dem Boden. Das der Ausstellung den Titel gebende Bild «Opera» zeigt im oberen Teil einen Schlachthof und im unteren Teil ein Cellisten-Orchester. Der zweite Blick macht (scheinbar) alles klar. Es handelt sich um eine Opernbühne mit Orchester. Aber da bleiben nichtsdestotrotz die schockierenden, hängenden Tierleiber.

Frühere Ausstellungen von Marc Antoine Fehr waren meist auf ein Thema oder zumindest eine durchgehende Atmosphäre ausgerichtet, in die man förmlich eintreten konnte. Und nun dieses Wechselbad zwischen Ruhe und Aufruhr. Das muss Absicht sein. Fehr wird heuer 70 Jahre alt. Will er da mit dem Etikett des im Burgund fernab der Zentren ein malerisches Universum schaffenden Künstlers aufräumen und endlich mal provozieren, Vielfalt statt Einheit zeigen? – Vielleicht. Bei seinem Renommée kann er sich das leisten. Ok. Akzeptiert.

Newsletter IV 2023

Immer wieder stelle ich mir dieselbe Frage: Soll ich nur auf jene Ausstellungen eingehen, die mich aus irgendeinem Grund überzeugt haben oder soll ich auch schreiben, was mir nicht so gefallen hat und warum und wie? Ersteres ist einfacher, aber ich versuche im Folgenden beides.

Seit einiger Zeit verfolge ich das Schaffen der Zürcher Künstlerin ATHENE GALICIADIS (*1978), die zur Zeit im Haus Konstruktiv in Zürich ausstellt. Im Rahmen eines moderierten Gespräches vor Ort habe ich gemerkt, dass ich sehr viel intuitiver an ihre Arbeiten herangehen, d.h. weniger konzeptuell, aber zugleich lange vor einem Bild, einer Skulpturengruppe verweilen muss, bis sie ihre versteckten Geheimnisse preisgeben. Auf den ersten Blick sind ihre Keramik-Objekte «Vasen»; sie aber nennt sie «offene Körper»,somit ist das Bauchige bauchig gemeint, somit soll ich mich virtuell reinsetzen und den Körper-Haus-Charakter ausloten. Zugleich habe ich gemerkt, welch handwerkliche Meisterleistung sie sind. Galiciadis formt sie mit Ton, lässt sie im Ofen brennen und beginnt dann mit der konstruktiv-geometrischen Malerei in schwarz-weiss. Sie hat nur eine Skizze der Muster, der Rhythmen, die sie setzen will – keine Masstabellen. Eine Orientierung, was in welchen Abständen folgen muss, gewiss, aber dann spürt sie die Ordnung, die den offenen Körper umkreist und folgt ihm – nur hie und da kontrollierend, ob sie richtig ist. Damit gewinnen die «offenen Körper» an Persönlichkeit und plötzlich hört man die drei, die da in Bezug zueinander stehen, wie sie tuscheln, sich austauschen – irgendwo in einem fernen, nicht urbanen, vielleicht nur in Denkräumen bestehenden Land. Unterstützt wird das Gefühl von den aus dem Garten-Center stammenden Shelter-Blachen, die sich gegen allzu viel Musealität wehren.

Seit einiger Zeit verfolge ich das Schaffen der Zürcher Künstlerin ATHENE GALICIADIS (*1978), die zur Zeit im Haus Konstruktiv in Zürich ausstellt. Im Rahmen eines moderierten Gespräches vor Ort habe ich gemerkt, dass ich sehr viel intuitiver an ihre Arbeiten herangehen, d.h. weniger konzeptuell, aber zugleich lange vor einem Bild, einer Skulpturengruppe verweilen muss, bis sie ihre versteckten Geheimnisse preisgeben. Auf den ersten Blick sind ihre Keramik-Objekte «Vasen»; sie aber nennt sie «offene Körper»,somit ist das Bauchige bauchig gemeint, somit soll ich mich virtuell reinsetzen und den Körper-Haus-Charakter ausloten. Zugleich habe ich gemerkt, welch handwerkliche Meisterleistung sie sind. Galiciadis formt sie mit Ton, lässt sie im Ofen brennen und beginnt dann mit der konstruktiv-geometrischen Malerei in schwarz-weiss. Sie hat nur eine Skizze der Muster, der Rhythmen, die sie setzen will – keine Masstabellen. Eine Orientierung, was in welchen Abständen folgen muss, gewiss, aber dann spürt sie die Ordnung, die den offenen Körper umkreist und folgt ihm – nur hie und da kontrollierend, ob sie richtig ist. Damit gewinnen die «offenen Körper» an Persönlichkeit und plötzlich hört man die drei, die da in Bezug zueinander stehen, wie sie tuscheln, sich austauschen – irgendwo in einem fernen, nicht urbanen, vielleicht nur in Denkräumen bestehenden Land. Unterstützt wird das Gefühl von den aus dem Garten-Center stammenden Shelter-Blachen, die sich gegen allzu viel Musealität wehren.

Geheimnisse sind auch in den Bildern versteckt. Auch sie sind zunächst einmal geometrisch-rhythmisch, aber sehr viel weicher, malerischer als bei den Keramiken. Und in ihren Schichten tauchen unverhofft Tiere auf, insbesondere Schlangen, die von einem unbekannten Dompteur durch die Bildräume gelenkt werden. Auch Katzen liebt Galiciadis. Köstlich wie sie da oben sitzt – majestätisch, wie dies nur Katzen können. Ein Bein, so sieht man unverhofft, ist kein Katzenbein, es gehört einer zierlichen Frau mit geringelten Strümpfen. Verschmitzt streckt sie es der züngelnden Schlange entgegen. Und so wird das Bild auf einmal zum paradiesischen Verführungsbild. Es sei eben eine Grinsekatze, meint die Künstlerin, d.h. eine Figur aus „Alice im Wunderland“. „Wunderbar“ ist es tatsächlich wie Athene Galiciadis Abstraktes und Erzählerisches, Architektonisches und surreal Konstruiertes zu verschmelzen weiss.

Viele Kunstinstitutionen klagen über schwindende Besucherzahlen. Das liegt auch daran, dass die zeitgenössische Kunst oft Aktions-, Recherchen- oder Prozesscharakter hat und visuell nicht wirklich lockt. Dementsprechend ist die Ausstellung des einfachst verständlichen, malerisch aber wirklich hervorragenden, amerikanischen Malers WAYNE THIEBAUD (1920-2021, Bild links) bei Beyeler bestbesucht. Ich aber bin bei IRIS TOLIATOU (*1981 Athen) in der Kunsthalle Basel allein im grossen Oberlichtsaal, der wand-, raumfüllend mit Texten «beschrieben» ist.; dreispaltig, griechisch, deutsch und englisch. Es geht um die Macht der Bürokratie. Toliatou versuchte (als Konzept!) eine Lebensversicherung über 100’000 Euro für die Zeit der Vorbereitungen und der Dauer der Ausstellung abzuschliessen. Für den Fall, dass sie in dieser Zeit sterben würde, wären die Begünstigten die Mitglieder des Kunstvereins Basel. Ihr Unterfangen mit dem sinnigen Titel «Gift» war indes nur mit tausend – zum Teil haarsträubenden – Rückversicherungen, insbesondere den Gesundheitszustand der Künstlerin betreffend, möglich und lief so buchstäblich ad absurdum, was Sinn der Kunst-Sache war. Entlarvungen dieser Art können erhellend und somit künstlerischen Wert haben, aber für eine Ausstellung sind sie nun wahrlich schwierig!

Viele Kunstinstitutionen klagen über schwindende Besucherzahlen. Das liegt auch daran, dass die zeitgenössische Kunst oft Aktions-, Recherchen- oder Prozesscharakter hat und visuell nicht wirklich lockt. Dementsprechend ist die Ausstellung des einfachst verständlichen, malerisch aber wirklich hervorragenden, amerikanischen Malers WAYNE THIEBAUD (1920-2021, Bild links) bei Beyeler bestbesucht. Ich aber bin bei IRIS TOLIATOU (*1981 Athen) in der Kunsthalle Basel allein im grossen Oberlichtsaal, der wand-, raumfüllend mit Texten «beschrieben» ist.; dreispaltig, griechisch, deutsch und englisch. Es geht um die Macht der Bürokratie. Toliatou versuchte (als Konzept!) eine Lebensversicherung über 100’000 Euro für die Zeit der Vorbereitungen und der Dauer der Ausstellung abzuschliessen. Für den Fall, dass sie in dieser Zeit sterben würde, wären die Begünstigten die Mitglieder des Kunstvereins Basel. Ihr Unterfangen mit dem sinnigen Titel «Gift» war indes nur mit tausend – zum Teil haarsträubenden – Rückversicherungen, insbesondere den Gesundheitszustand der Künstlerin betreffend, möglich und lief so buchstäblich ad absurdum, was Sinn der Kunst-Sache war. Entlarvungen dieser Art können erhellend und somit künstlerischen Wert haben, aber für eine Ausstellung sind sie nun wahrlich schwierig!

Man muss die Ausstellung von Iris Toliatou auch als Kontrast zur gleichzeitig präsentierten Licht-Bild-Show des Chinesen LU YANG in den Parterre-Räumen sehen, die unter dem Titel «Vibratory Field» eine bildbetäubende Overdose an Videos und anderen Lichtbild-Flüssen zeigt. Verschiedenste Bildkulturen aus «Anime, Buddhismus, digitaler Technologien, Computerspielen, indonesischen Tanzritualen, Neurowissenschaften und Science-Fiction» (Saaltext) flirren den Besuchenden mit horrender Geschwindigkeit von allen Seiten um den Kopf. Die Besuchenden können die Altäre anbeten oder die Videos in den einzelnen Kojen mit Sticks bewegen und sich selber einbringen, bis ihnen so sturm im Kopf ist, dass sie die Ausstellung Hals über Kopf verlassen (zumindest ging es mir so, aber ich bin ja zugegebenermassen auch nicht die richtige Generation!).

Man muss die Ausstellung von Iris Toliatou auch als Kontrast zur gleichzeitig präsentierten Licht-Bild-Show des Chinesen LU YANG in den Parterre-Räumen sehen, die unter dem Titel «Vibratory Field» eine bildbetäubende Overdose an Videos und anderen Lichtbild-Flüssen zeigt. Verschiedenste Bildkulturen aus «Anime, Buddhismus, digitaler Technologien, Computerspielen, indonesischen Tanzritualen, Neurowissenschaften und Science-Fiction» (Saaltext) flirren den Besuchenden mit horrender Geschwindigkeit von allen Seiten um den Kopf. Die Besuchenden können die Altäre anbeten oder die Videos in den einzelnen Kojen mit Sticks bewegen und sich selber einbringen, bis ihnen so sturm im Kopf ist, dass sie die Ausstellung Hals über Kopf verlassen (zumindest ging es mir so, aber ich bin ja zugegebenermassen auch nicht die richtige Generation!).

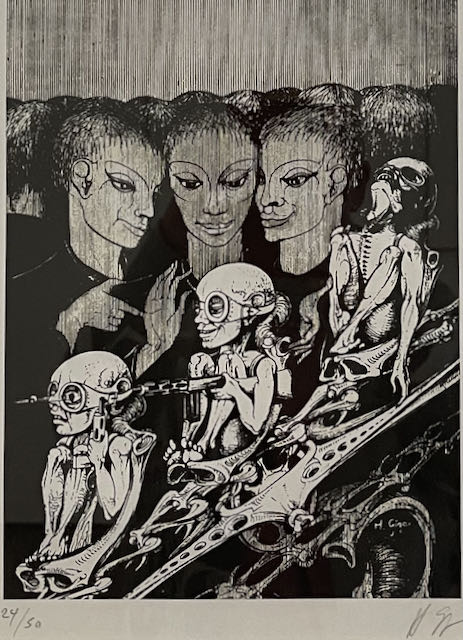

Selbst in einem Newsletter atme ich auf, um mich als nächstes wieder einer geruhsameren Ausstellung zuzuwenden. Nicht unerwähnt darf nämlich die verblüffende Gegenüberstellung von Druckgrafiken von H.R. GIGER (1940-2014) und FRANZ ANATOL WYSS (*1940) im Kunsthaus Grenchen bleiben. Die beiden waren in den 1960er-Jahren gleichzeitig an der Kunstgewerbeschule Zürich, kannten sich, waren aber nicht im engeren Sinn befreundet. Sie begegneten sich eher im Kontext ähnlicher Ausstellungen und Zeitschriften, denn das Interesse der beiden an Mutationen des Menschen fiel Kunstsachverständigen schon um 1970 auf. Beide Künstler haben diesen Pfad ein Leben lang weiterentwickelt; Giger betont figürlich in Malerei und Skulptur, Wyss im Kontext von Figur und Landschaft.

Selbst in einem Newsletter atme ich auf, um mich als nächstes wieder einer geruhsameren Ausstellung zuzuwenden. Nicht unerwähnt darf nämlich die verblüffende Gegenüberstellung von Druckgrafiken von H.R. GIGER (1940-2014) und FRANZ ANATOL WYSS (*1940) im Kunsthaus Grenchen bleiben. Die beiden waren in den 1960er-Jahren gleichzeitig an der Kunstgewerbeschule Zürich, kannten sich, waren aber nicht im engeren Sinn befreundet. Sie begegneten sich eher im Kontext ähnlicher Ausstellungen und Zeitschriften, denn das Interesse der beiden an Mutationen des Menschen fiel Kunstsachverständigen schon um 1970 auf. Beide Künstler haben diesen Pfad ein Leben lang weiterentwickelt; Giger betont figürlich in Malerei und Skulptur, Wyss im Kontext von Figur und Landschaft.

Die Idee des neuen Kunsthausleiters, Robin Byland, die frühen Grafiken der beiden einander gegenüberzustellen, besticht mehrfach. Zum einen wirken die 50 Jahre alten Arbeiten in der akutell rasanten Entwicklung von Robotern einerseits, Avatars in virtuellen Welten andererseits, hochaktuell, obgleich sie aus einem anderen Zeitgefühl heraus entstanden. Bedrohung, Vernichtung stand damals als Vision im Raum, nicht die Bewunderung für die Technik und die Lust auf fremde Welten.

Interessant ist aber auch die Ähnlichkeiten von Giger und Wyss auf ihre Differenz zu beobachten. Bei Giger ist das Maschinelle sehr viel direkter visualisiert und es wirkt, so scheint mir, im Untergrund eine diffuse Angst vor der Macht des Mechanischen auf alle Facetten unseres Körpers, unseres Lebens, insbesondere auch der Sexualität. In Wyss Radierungen/Aquatina etc. sind es hingegen vielmehr apokalyptische, von Science Fiction beeinflusste Szenerien, die aber dennoch nie in die Verdammnis führen, sondern immer auch ein lustvolles Moment beinhalten. Wyss sprach oft davon, dass aus der Apokalypse eine neue Welt wachsen werde.

Die Ausstellung ist im Gleichgewicht, lässt aber nichtsdestotrotz spüren, dass Giger sich in jenen Jahren zwar der Druckgrafik bediente, sie aber sogleich auch immer wieder sprengte. Wyss hingegen ist – immer in Zusammenarbeit mit Peter Kneubühler – einer der bedeutendsten Kupferdrucker seiner Zeit. Man spürt überdies, dass Rob Byland bei Wyss aus dem Vollen schöpfen konnte, besitzt doch das auf Druckgrafik spezialisierte Museum je ein Exemplar des gesamten druckgrafischen Werkes von Franz Anatol Wyss.

Jetzt aufhören? – Nein, kann (will) ich nicht. Zwingend sind noch die beiden Ausstellungen LOUISA GAGILARDI (*1989 ) bei Presenhuber und ARTUR ZIMIJEWSKI (*1966 PL) bei Kilchmann.

Gagliardis riesige «Afterparty» in der Basler Art Unlimited 2022 war ein Eyecatcher erster Güte. Zum einen wegen der Machart des Bildes – Malerei am Computer unter Verwendung von fotografischen Versatzstücken, dann Ausdruck und Bearbeitung mit transparentem, hier und dort gesprenkeltem Lack in bestimmten Feldern, die dadurch eine andere Oberflächenwirkung erhielten. Zum andern war da diese zeittypische Leere, die Einsamkeit nach dem Event, die Entfremdung vom Realen.

Im Sommer 2022 dann der Auftritt in der Malerei/Schweiz-Ausstellung im Centre Pasquart in Biel/Bienne. Gagliardi lebt zwar vorwiegend in New York, ist aber in Sion geboren, ist Absolventin der «Ecal» in Lausanne und der Rietveld Akademie in den Niederlanden.

Und jetzt zeigt sie die erste ihr Schaffen thematisch auffächernde Einzelausstellung im grossen Saal der Galerie von Eva Presenhuber in Zürich (Zahnradstr.). Sie ist vielleicht etwas zu sehr ein thematisches Potpourri, aber der rote Faden ist greifbar. Es sind Bilder der Entfremdung, surreal in dem Sinne als am PC eine Figur problemlos auf einem Hochhaus sitzen und die Hornhaut an ihren Fusssohlen abkratzen kann. Das ist absurd, faszinierend, aber irgendwie emotionslos.

Und jetzt zeigt sie die erste ihr Schaffen thematisch auffächernde Einzelausstellung im grossen Saal der Galerie von Eva Presenhuber in Zürich (Zahnradstr.). Sie ist vielleicht etwas zu sehr ein thematisches Potpourri, aber der rote Faden ist greifbar. Es sind Bilder der Entfremdung, surreal in dem Sinne als am PC eine Figur problemlos auf einem Hochhaus sitzen und die Hornhaut an ihren Fusssohlen abkratzen kann. Das ist absurd, faszinierend, aber irgendwie emotionslos.

Es sind immer dieselben – oder zumindest sehr ähnliche – kaum Indvidualität ausstrahlende Figuren, welche die Bilder bevölkern. Sie sitzen z.B. gemeinsam auf einem künstlich wirkenden grünen Sofa, nein, sie sind Teil des Sofas, eingenäht, ihrer persönlichen Entscheidungsfreiheit beraubt, ähnlich wie die an der Leine gehaltenen Hunde im Bild-im-Bild-Fries über ihnen (siehe Abbildung oben). Das ist nicht nur absurd, sondern ein Schreckensszenario. Es gibt auch anderes, z.B. eine etwas realer wirkende Figur eines jungen Mannes, der eine bereits von Gras überwachsene Treppe hinuntersteigt – in eine Unter-Welt, welcher Art auch immer. Ich bin gespannt, wohin sich die Künstlerin entwickelt – sicher ist, dass sie sich bereits jetzt eine ganz eigene Position erschaffen hat.

Bezüglich Emotionen geradezu dem Gegenteil begegnet man in der Ausstellung von Artur Zimijewski in der Galerie Peter Kilchmann nur ein Stockwerk über Gagliardi. Der polnische Künstler ist ein Meister in der Visualisierung emotionaler Inhalte; immer wieder bin ich beeindruckt. Auch jetzt; doppelt. In den Korridor ragen von rechts eine Vielzahl von wild und bunt getupften Banner, geradezu eine Hommage an Jackson Pollock. Noch kann man die Mischung zwischen Fröhlichkeit und Protest nicht einordnen. Dann der Saal mit den schwarz-weissen, fensterartig quer- oder hochformatigen Fotos. Es sind deutlich erkennbar neu zusammengefügte Zerstücklungen alter Helden-Denkmäler. Der Saaltext erläutert die Hintgergründe. In Polen stehen noch immer zahlreiche Soldaten-Denkmäler, die an die Befreiung Polens durch die Russen Ende des 2. Weltkrieges erinnern. Es wird schon lange über ihre heutige Existenzberechtigung diskutiert, aktuell doppelt/dreifach! Doch Zimijewski „zerstört“ sie nicht einfach. Er dreht – in meiner Interpretation – den Sinn um, er macht aus den Helden wieder Menschen, junge Männer, die in die Armee eingezogen, kämpfen mussten, verletzt, getötet wurden und nun querbeet ineinander, nebeneinander, übereinander liegen. Das geht unter die Haut, denn genau das ist Alltag in den Kriegsgebieten in der Ukraine, hüben und drüben, auch wenn die Propaganda sie einmal mehr zu Helden stilisiert.

Bezüglich Emotionen geradezu dem Gegenteil begegnet man in der Ausstellung von Artur Zimijewski in der Galerie Peter Kilchmann nur ein Stockwerk über Gagliardi. Der polnische Künstler ist ein Meister in der Visualisierung emotionaler Inhalte; immer wieder bin ich beeindruckt. Auch jetzt; doppelt. In den Korridor ragen von rechts eine Vielzahl von wild und bunt getupften Banner, geradezu eine Hommage an Jackson Pollock. Noch kann man die Mischung zwischen Fröhlichkeit und Protest nicht einordnen. Dann der Saal mit den schwarz-weissen, fensterartig quer- oder hochformatigen Fotos. Es sind deutlich erkennbar neu zusammengefügte Zerstücklungen alter Helden-Denkmäler. Der Saaltext erläutert die Hintgergründe. In Polen stehen noch immer zahlreiche Soldaten-Denkmäler, die an die Befreiung Polens durch die Russen Ende des 2. Weltkrieges erinnern. Es wird schon lange über ihre heutige Existenzberechtigung diskutiert, aktuell doppelt/dreifach! Doch Zimijewski „zerstört“ sie nicht einfach. Er dreht – in meiner Interpretation – den Sinn um, er macht aus den Helden wieder Menschen, junge Männer, die in die Armee eingezogen, kämpfen mussten, verletzt, getötet wurden und nun querbeet ineinander, nebeneinander, übereinander liegen. Das geht unter die Haut, denn genau das ist Alltag in den Kriegsgebieten in der Ukraine, hüben und drüben, auch wenn die Propaganda sie einmal mehr zu Helden stilisiert.

Der geballten Emotion stellt Zimijewski scheinbar unschuldige Fröhlichkeit entgegen. In einem wunderbaren Video lässt er Kinder in einem Atelier leidenschaftlich Stoff bemalen, mit Farbe spritzen, lachen, rennen, toben. Klar, das sind die Vorlagen für die Banner! Das Video nennt er „Against“ – und da dämmert es einem – das sind die Kinder, die in 15 Jahren auf die Strassen gehen werden, um zu protestieren. Gegen was?Die Kombination der beiden Kapitel ist grossartig.

Newsletter V 2023

Manchmal fragen mich Bekannte: «Bekommst Du nie genug von der Kunst»? – «Nein», antworte ich ihnen meistens, aber wichtig sind mir nichtsdestotrotz Abstecher in die Musik, in den Tanz, ins Theater, die Literatur sowieso. Nur reicht die Zeit und die Kraft nie für alles, das ich gerne möchte. Immerhin, kürzlich war in einem sehr schönen Konzert der Solothurner Vokalisten, die u.a. Lieder von J.W.Goethe in in der Vertonung durch den Schweizer Komponisten Hans Huber (1852-1911) darboten; Literatur und (spätromantische/neuzeitliche) Musik in einem. Die Klassik liebe ich sehr, aber für Mozart & Co gehe ich nicht ins Konzert – da muss ich seitens der Programmgestaltenden schon etwas mehr eigene Ideen spüren. So wie kürzlich in der Kirche Ligerz, als der bekannte Berner Organist Jürg Brunner die Orgel auf ihre Fähigkeit Volkstümliches zu spielen befragte.

Zurück zur bildenden Kunst. Da war ich dieser Tage im Gertsch Museum in Burgdorf, wo eine Übersichtsausstellung der Sammlung der «Mobiliar»-Versicherung gezeigt wird. Kuratorin Dorothea Strauss hat versucht, etwas Unmögliches möglich zu machen und ist damit…gescheitert ist ein zu hartes Wort, aber trotz bemühter Themen wie «Mensch und Gesellschaft» oder «Sehnsuchtsorte Natur und Kosmos» kommt die Ausstellung nicht über das Prädikat Ansammlung hinaus.

Zurück zur bildenden Kunst. Da war ich dieser Tage im Gertsch Museum in Burgdorf, wo eine Übersichtsausstellung der Sammlung der «Mobiliar»-Versicherung gezeigt wird. Kuratorin Dorothea Strauss hat versucht, etwas Unmögliches möglich zu machen und ist damit…gescheitert ist ein zu hartes Wort, aber trotz bemühter Themen wie «Mensch und Gesellschaft» oder «Sehnsuchtsorte Natur und Kosmos» kommt die Ausstellung nicht über das Prädikat Ansammlung hinaus.

Damit ist kein Wort gegen die Qualität der einzelnen Werke gesagt. Ich freue mich z.B. zu sehen, dass die Globus-Halskette von Isabelle Krieg angekauft wurde, Ester Vonplon mit einer wandfüllenden Installation zum Thema Natur (Fotogramme und Inkets) vertreten ist oder den «Tätowierungen» von Daniele Buetti wieder einmal zu begegnen. Aber spätestens in Saal IV bei den Werken 200 bis 275 ist meine Konzentrationsfähigkeit am Ende. «Nehmen sie sich Zeit» steht im Saaltext als Tipp für den Rundgang! Wahrlich, doch selbst das reicht nicht, um bei einem einzigen Besuch der Ausstellung ein Gefühl von Vertrautsein aufkommen zu lassen! Muss ich ein zweites Mal hinfahren, um meinen Eindruck zu revidieren? Möglicherweise.

Die «Mobiliar» sammelt seit Jahrzehnten Kunst und der «Prix Mobilière» ist ein Begriff. In Burgdorf irritiert nun aber sehr wie viele der gezeigten Werke in den letzten 3 bis 5 Jahren angekauft wurden, wie ganze Epochen vorher kaum präsent sind.

Dass sich die Ausstellung betont international gibt, ist im Trend und spiegelt – zweifellos mit Absicht – die globale «Corporate Identity» der Versicherungsgesellschaft. Dennoch entsteht eine Art Verzerrung (Dorothea Strauss würde wohl sagen «Transformation») indem zum Beispiel die bemüht eingestreuten Bilder von Schweizer Künstlern aus den 1940er/50er-Jahren wie Relikte wirken und keinen organischen Fluss zu erzeugen vermögen. Nur selten ergibt sich ein erfreuendes Stelldichein – etwa bei Berglandschaften von Viktor Surbek versus Alois Lichtsteiner – oder ein belustigendes – etwa bei der Wendel-Treppe von Lang/Baumann im Dialog mit dem seine Axt schwingenden Holzfäller von Ferdinand Hodler. Auch eine andere «Fusion» macht Spass: Die Kombination der im Saaltext als «mikadoähnlich» bezeichneten, reklame-nahen Neon-Arbeiten «Neu» von David Renggli und «New Now» von Kerim Seiler.

Ich habe in letzter Zeit mehrere sehr gute Sammlungsausstellungen gesehen, z.B. kürzlich im Kunstmuseum Solothurn. Es wäre interessant zu erfahren, was erfahrene Sammlungs-Kurator*innen zur Ausstellung in Burgdorf sagen.

Change:

Schon etwas weiter zurück liegt das Künstlergespräch zwischen Hannes Brunner (*1956) und dem langjährigen Direktor des Kunstmuseums Thurgau, Markus Landert, der seine Ausstellungstätigkeit in der Kartause Ittingen vor sage und schreibe 30 Jahren mit einer Ausstellung Hannes Brunner einläutete und 2023 nun auch ausklingen liess. Entsprechend zeigte Hannes Brunner Werke aus 30 Jahren. Der Begriff «Werk» ist bei Brunner allerdings ungenau, denn es handelt sich durchwegs um «Modelle» in ausgesprochen Low-Tech-Materialien wie Wellkarton, Draht, Schnur, vielleicht Sperrholzplatten, Styropor, Fundgegenständen usw.

Schon etwas weiter zurück liegt das Künstlergespräch zwischen Hannes Brunner (*1956) und dem langjährigen Direktor des Kunstmuseums Thurgau, Markus Landert, der seine Ausstellungstätigkeit in der Kartause Ittingen vor sage und schreibe 30 Jahren mit einer Ausstellung Hannes Brunner einläutete und 2023 nun auch ausklingen liess. Entsprechend zeigte Hannes Brunner Werke aus 30 Jahren. Der Begriff «Werk» ist bei Brunner allerdings ungenau, denn es handelt sich durchwegs um «Modelle» in ausgesprochen Low-Tech-Materialien wie Wellkarton, Draht, Schnur, vielleicht Sperrholzplatten, Styropor, Fundgegenständen usw.

Von Roman Signer (*1938) gibt es ein Buch mit seinen nicht realisierten Aktionen. Das wäre bei Hannes Brunner fehl am Platz. Seine Modelle waren und sind nie Skizzen im Hinblick auf Realisierungen. Sie sind als Modelle gedacht und wollen das auch sein, jenseits von Überlegungen um deren Umsetzbarkeit.

2009 lud die damalige Direktorin des Centre Pasquart in Biel, Dolores Denaro, den einige Jahre zuvor aus dem Ausland in die Schweiz zurückgekehrten Künstler zu einer grossen, insbesondere auch die Salle Poma bespielenden Ausstellung ein. In meiner Besprechung im Bieler Tagblatt https://annelisezwez.ch/2009/hannes-brunner-im-centre-pasquart-biel-2009/ bezeichnete ich seine Arbeiten als «Gedanken-Formen» und zitierte den Künstler, der sagte mit Skulpturen könne man Gedanken haptisch fassbar machen. Das gefällt mir immer noch und stimmt auch heute noch – umsomehr als die Ausstellung in Ittingen eine Art Retrospektive war.

Auch der damalige Ausstellungstitel «A la recherche du temps gagné» gefällt mir immer noch, im Gegensatz zu den zwar gut verständlichen, aber etwas banalen «Entwurfs-Anlagen» von 2023. Gemeint war 2009 die Frage nach der mit der beginnenden Digitalisierung gewonnenen Zeit, die ich heute als frühes Manifest für die Einmaligkeit und die Vielfalt der Möglichkeiten individuell-assoziativen Denkens verstehe.

In der Ausstellung gab es an einer Wand eine Anzahl zu einer Rosette gefügte leere Papier-Tragtaschen. Auf meine Frage, wozu sie dienten, meinte der Künstler im Rahmen des genannten Gespräches: «Darin bewahre ich die Modelle auf». Das ist interessant, denn mehrfach war ich erstaunt in der Ausstellung, wie gut die Modelle (oder die Bestandteile davon) die Zeit überdauert haben. Und dann: Papiertragtaschen! -Das heisst für mich, dass er seine Modelle liebt und sie so aufbewahrt, dass er ihnen stets mit grösster Behutsamkeit begegnen muss.

Hannes Brunner hat nicht nur Kunst, sondern auch Architektur studiert. Da spielen Modelle eine wichtige Rolle. Überdies findet Architektur im öffentlichen Raum statt. Und so erstaunt es nicht, dass sich Brunners Gedanken fast immer um den öffentlichen Raum drehen – sei es (wie in einer Serie früher Modelle) um Möglichkeiten einer Park-Gestaltung, in neueren Gedanken-Karussells vermehrt um die Rolle, die möglichen Beziehungen der Menschen im öffentlichen Raum. Es kann aber auch um die Frage gehen, wie Klang in Form/Architektur/Skulptur fassbar gemacht werden kann, was dann eher den Innenraum betrifft.

Hannes Brunner lebt heute als freier Künstler in Zürich. Zuweilen begegnet man ihm als Techniker bei Performances seiner Partnerin Victorine Müller.

Und noch einmal Change:

Die Graphische Sammlung der ETH zeigt unter dem Titel «Eine Künstlerin der Moderne» eine ebenso persönliche wie dokumentarisch-biographische Übersicht zu Friedl Dicker-Brandeis (geboren 1898 in Wien, gestorben 1944 in Auschwitz). Die Kennzahlen verweisen von Anfang an auf ein dramatisch verlaufendes Schicksal. Bereits mit 18 Jahren besucht Dicker die private Kunstschule von Johannes Itten und folgt diesem 1919 ans Bauhaus in Weimar. Sie verkehrt in verschiedensten Zirkeln, besucht sämtliche Werkstätten, schafft Verschiedenstes im Geist des Bauhauses, das nach einer neuen Einheit von Leben und Gestalten sucht. Die Vielfalt und das sprühende Interesse an den Erkenntnissen ihrer Zeit verspricht eine erfolgreiche Zukunft. Das vermag die Ausstellung zu zeigen, aber man soll dabei nicht vergessen, es sind Arbeiten einer Studentin! Die Gründung eines eigenen Ateliers in Wien 1926 (zusammen mit Franz Singer) markiert den Anfang einer Karriere, doch dann tritt sie der kommunistischen Partei bei, wird wegen Dokumentenfälschung zugunsten der Partei verhaftet und zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Sie zieht nach Prag, heiratet ihren Cousin Pavel Brandeis, erhält einen tschechischen Pass. Doch letztlich führt der Weg dann doch nach Theresienstadt und schliesslich nach Auschwitz.

Die Graphische Sammlung der ETH zeigt unter dem Titel «Eine Künstlerin der Moderne» eine ebenso persönliche wie dokumentarisch-biographische Übersicht zu Friedl Dicker-Brandeis (geboren 1898 in Wien, gestorben 1944 in Auschwitz). Die Kennzahlen verweisen von Anfang an auf ein dramatisch verlaufendes Schicksal. Bereits mit 18 Jahren besucht Dicker die private Kunstschule von Johannes Itten und folgt diesem 1919 ans Bauhaus in Weimar. Sie verkehrt in verschiedensten Zirkeln, besucht sämtliche Werkstätten, schafft Verschiedenstes im Geist des Bauhauses, das nach einer neuen Einheit von Leben und Gestalten sucht. Die Vielfalt und das sprühende Interesse an den Erkenntnissen ihrer Zeit verspricht eine erfolgreiche Zukunft. Das vermag die Ausstellung zu zeigen, aber man soll dabei nicht vergessen, es sind Arbeiten einer Studentin! Die Gründung eines eigenen Ateliers in Wien 1926 (zusammen mit Franz Singer) markiert den Anfang einer Karriere, doch dann tritt sie der kommunistischen Partei bei, wird wegen Dokumentenfälschung zugunsten der Partei verhaftet und zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Sie zieht nach Prag, heiratet ihren Cousin Pavel Brandeis, erhält einen tschechischen Pass. Doch letztlich führt der Weg dann doch nach Theresienstadt und schliesslich nach Auschwitz.

Die Kuratorinnen aus Wien und Zürich sind ganz offensichtlich ergriffen vom Schicksal der Künstlerin und wütend auf die haarsträubende Geschichte des jüdischen Volkes, in welchem Gebiet auch immer. Mit Recht! Aber: Das kleine vorhandene Werk Dicker-Brandeis’ darf nicht dazu führen seine kunstgeschichtliche Bedeutung zu verzerren. Und das geschieht hier meiner Ansicht nach, so sehr man den emotionalen Hintergrund begreift, nachvollziehen kann und anerkennt.

Die Ausstellung hat keinen direkten Gender-Hintergrund, trotzdem gehört sie in den aktuellen Hype der (Wieder)-Entdeckung unbekannter Werke von Frauen. Und ist darum mit ein Signal, all die vielen, oft mehr als nur berechtigten, Ausstellungen trotz allem kritisch anzuschauen.

Soviel für heute.

Newsletter VI 2023

Wer am 9. August über die Sommerausstellungen berichtet, hinkt hintennach. Ich tue es trotzdem, damit mir nicht alles entwischt, was ich – Sommerbetrieb zum Trotz – gesehen habe. Wie immer lasse ich weg, was ich auf Facebook kommentiert habe – die Emilija Skarnulyte z.B. oder die Liz Craft.

Den Besuch von «Ja, wir kopieren» in Solothurn habe ich lange vor mich hergeschoben, weil mich die Aussicht auf Fotokopien und digitale Collagen nicht eigentlich lockte. FALSCH! Wie schwierig doch Titel sind. Sie sollen alles auf Eins herunterbrechen und keine falschen Fährten legen. Mit «Ja, wir kopieren» geschieht dies jedoch; «kopieren» ist viel zu kurz gegriffen. Michael Hiltbrunner und Kathrin Steffen verschmelzen Kopieren und Aneignen ohne Komma und das ist – nicht immer, aber vielfach – spannend.

Den Besuch von «Ja, wir kopieren» in Solothurn habe ich lange vor mich hergeschoben, weil mich die Aussicht auf Fotokopien und digitale Collagen nicht eigentlich lockte. FALSCH! Wie schwierig doch Titel sind. Sie sollen alles auf Eins herunterbrechen und keine falschen Fährten legen. Mit «Ja, wir kopieren» geschieht dies jedoch; «kopieren» ist viel zu kurz gegriffen. Michael Hiltbrunner und Kathrin Steffen verschmelzen Kopieren und Aneignen ohne Komma und das ist – nicht immer, aber vielfach – spannend.

Wie Judith Albert in einem Video Vallotons Peperoni zuschneit – grossartig (umso mehr als das Solothurn gehörende Original von 1915 daneben hängt!). Wie Rosina Kuhn Tiepolos Gemälde aus dem 18. Jh. in eigene «Venezianische Himmel» verwandelt ist wunderbar (auch wenn man die Bilder zum xten Mal sieht).

Wie subversiv Lisa Schiess einen Brief von Rimbaud spiegelschriftlich abschreibt und neben eine wunderbare (und für mich erstaunliche) «proto-feministische» Briefpassage die Kopie eines ebenfalls gespiegelten, pinkfarbenen Warhol aus einer Zeitschrift hängt, so gut!

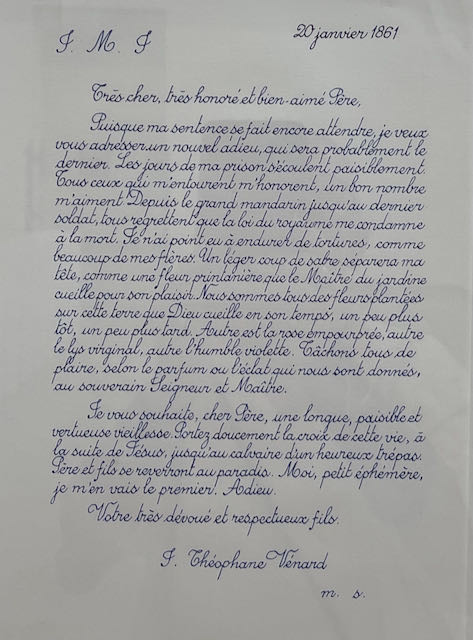

Nur Frauen? – Nein, aber viele. Echt berührend ist die Abschrift eines Briefes von Théophane Venard, den dieser 1861 kurz vor seiner Hinrichtung in Vietnam an seinen Vater schrieb und nun als Kopie des Kalligraphen Phung Vö – des Vaters des bekannten dänischen Künstlers Danh Vö (*1975) – in Solothurn hängt (es gibt mehrere Exemplare davon!). BILD

Dass es gelang eine riesige Version der «Warhol Flowers» von Elaine Sturtevant (1924-2014) nach Solothurn zu holen, gibt der Ausstellung Substanz, hat doch die Amerikanerin die Frage von Original und Kopie in den 1960ern weltweit erstmals zur Diskussion gestellt. Warhol selbst ist auch vertreten, aber so bescheiden, dass man die Campbell Suppen besser weggelassen hätte (bis 27. August).

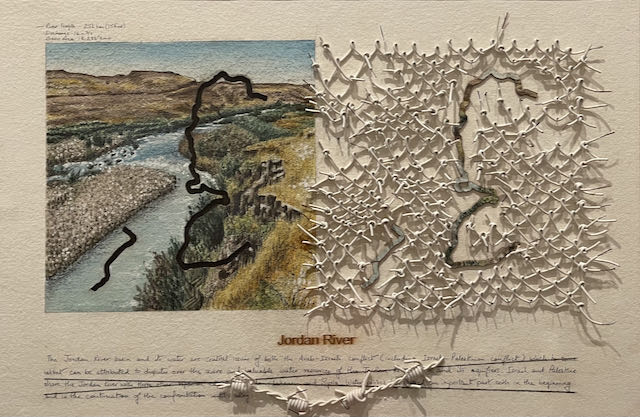

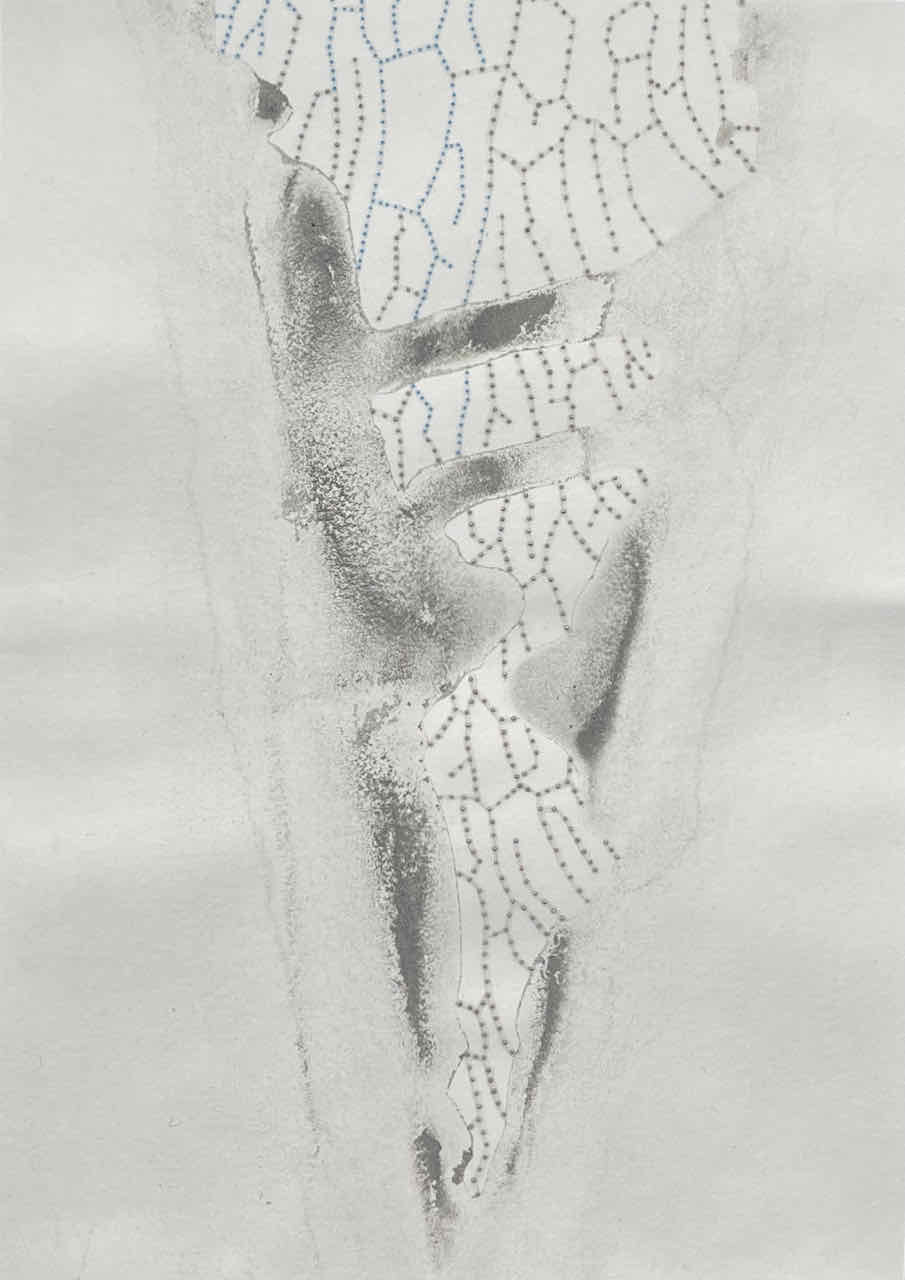

Selten lasse ich mir die Ausstellungen von Helen Hirsch entgehen, da sie immer wieder spannende Künstler*innen nach Thun holt. Dies gilt einmal mehr für «Deep Rivers Run Quiet» von Reena Saini Kallat (*1973 Delhi). Komplex und vielseitig beleuchtet sie die politische, soziale, kulturelle Bedeutung grosser Flüsse in Vergangenheit (bis zurück zu Noah!) und Gegenwart (Grenzstreitigkeiten/Konflikte um Wasser usw.). Oft sind es Mixed Media-Zeichnungen, zuweilen mit materiellen Einschüben wie Draht (inkl. Stacheldraht), aber auch Faden-Objekte, Skulpturen und mehr.

Selten lasse ich mir die Ausstellungen von Helen Hirsch entgehen, da sie immer wieder spannende Künstler*innen nach Thun holt. Dies gilt einmal mehr für «Deep Rivers Run Quiet» von Reena Saini Kallat (*1973 Delhi). Komplex und vielseitig beleuchtet sie die politische, soziale, kulturelle Bedeutung grosser Flüsse in Vergangenheit (bis zurück zu Noah!) und Gegenwart (Grenzstreitigkeiten/Konflikte um Wasser usw.). Oft sind es Mixed Media-Zeichnungen, zuweilen mit materiellen Einschüben wie Draht (inkl. Stacheldraht), aber auch Faden-Objekte, Skulpturen und mehr.

Schriftelemente verdeutlichten die Hintergründe zum Fluss Imjin (Nord/Südkorea), zum Nil, zum Jordan, zum Indus (Indien/Pakistan), zur Donau, zum Colorado River (USA/Mexico), zum Shatt-al-Arab (Iran/Irak). Der Ansatz ist aber keineswegs rein dokumentarisch, sondern stets vom Empfinden der Künstlerin frei gelenkt. Das zeigen schon die ersten Bilder, die eine meditative Vervielfachung von Flussläufen zeigen. Es gibt aber auch sehr poetische Umsetzungen, die z.B. von Tieren dies- und jenseits von Flüssen erzählen; schön wie Reena Saini Kallat immer wieder herausschält, dass die Natur sich einen Deut um politische Grenzen kümmert, z.B. indem aus einer Art Hörrohren, mit denen im 2. Weltkrieg Fluzeug-Geräusche geortet wurden, nun Vogelstimmen ertönen lässt. Einzig in den Werken, in denen es – obwohl aus der Biographie der Künstlerin nachvollziehbar – zu sehr um die Grenze zwischen Indien und Pakistan geht, lässt unser Interesse etwas nach.

Ein Must für mich war selbstverständlich die Doppelausstellung Magdalena Abakanowicz/Elsi Giauque in Lausanne, realisiert von der «Fondation Toms Pauli», die neu ihren Sitz im Quartier des Musées hat und – als Teil des Deals – einmal im Jahr Gastrecht im Musée des Beaux Arts. Ganz so reibungslos verlief die erstmalige Zusammenarbeit aber offenbar nicht, denn aus der geplanten Doppel-Retrospektive Abakanowicz/Giauque wurde eine repräsentative Werkübersicht für die mit Lausanne eng verbundene polnische Textilkünstlerin (1930-2017); mit Schwerpunkt bei den sog. «Abakans» aus den 1960er/70er-Jahren. Nur ein einziger Saal gilt der Schweizer Textilpionierin Elsi Giauque (1900 – 1989). Dieser primär mit Werken der Fondation Toms Pauli und des Museums für Gestaltung in Zürich bestückte Raum (Kuratorin: Sabine Flaschberger) ist allerdings ausserordentlich stimmig, auch wenn die wichtigen, figürlichen Textilwerke fehlen. Da ich im Laufe der Zeit viel zu beiden Künstlerinnen geschrieben habe, boten mir die Ausstellungen nicht wirklich Neues, aber ich konnte sie in ihrer reichen Ausstrahlung geniessen. Und – en passant – schmunzelnd konstatieren, dass im Zentrum beider grossen Ausstellungssäle Werke platziert sind, die der Stadt Biel gehören.

Ein Must für mich war selbstverständlich die Doppelausstellung Magdalena Abakanowicz/Elsi Giauque in Lausanne, realisiert von der «Fondation Toms Pauli», die neu ihren Sitz im Quartier des Musées hat und – als Teil des Deals – einmal im Jahr Gastrecht im Musée des Beaux Arts. Ganz so reibungslos verlief die erstmalige Zusammenarbeit aber offenbar nicht, denn aus der geplanten Doppel-Retrospektive Abakanowicz/Giauque wurde eine repräsentative Werkübersicht für die mit Lausanne eng verbundene polnische Textilkünstlerin (1930-2017); mit Schwerpunkt bei den sog. «Abakans» aus den 1960er/70er-Jahren. Nur ein einziger Saal gilt der Schweizer Textilpionierin Elsi Giauque (1900 – 1989). Dieser primär mit Werken der Fondation Toms Pauli und des Museums für Gestaltung in Zürich bestückte Raum (Kuratorin: Sabine Flaschberger) ist allerdings ausserordentlich stimmig, auch wenn die wichtigen, figürlichen Textilwerke fehlen. Da ich im Laufe der Zeit viel zu beiden Künstlerinnen geschrieben habe, boten mir die Ausstellungen nicht wirklich Neues, aber ich konnte sie in ihrer reichen Ausstrahlung geniessen. Und – en passant – schmunzelnd konstatieren, dass im Zentrum beider grossen Ausstellungssäle Werke platziert sind, die der Stadt Biel gehören.

Auf meiner Prioritätenliste für den Sommer 2023 stand auch die Ausstellung von Monika Sosnowska (*1972 Polen) im Zentrum Paul Klee. Vor der Fahrt nach Bern fragte ich mich, welche Beweggründe dazu führten, sie in Beziehung zu Paul Klee zu stellen. Doch schon die Architektur des Zentrums (Renzo Piano) und das Wahrzeichen vor dem Haus (eine skulptural vergrösserte Zeichnung von Paul Klee) lassen ahnen, was sich in der Ausstellung bestätigt. Es ist die Liebe zu Zeichen und Rhythmen bildenden Linien, welche die polnische Bildhauerin und den Zeichner Paul Klee in eine unerwartete, aber sehr schöne Verbindung stellen.

Auf meiner Prioritätenliste für den Sommer 2023 stand auch die Ausstellung von Monika Sosnowska (*1972 Polen) im Zentrum Paul Klee. Vor der Fahrt nach Bern fragte ich mich, welche Beweggründe dazu führten, sie in Beziehung zu Paul Klee zu stellen. Doch schon die Architektur des Zentrums (Renzo Piano) und das Wahrzeichen vor dem Haus (eine skulptural vergrösserte Zeichnung von Paul Klee) lassen ahnen, was sich in der Ausstellung bestätigt. Es ist die Liebe zu Zeichen und Rhythmen bildenden Linien, welche die polnische Bildhauerin und den Zeichner Paul Klee in eine unerwartete, aber sehr schöne Verbindung stellen.