Nicht weniger als 22 Mal hat mich im Laufe des Jahres eine Ausstellung, ein Kunst-Ereignis so gepackt, dass ich auf Facebook einen Kommentar schreiben WOLLTE. Damit sie nicht verloren gehen, habe ich sie in ein bebildertes Dokument zusammengefasst.

Januar 2023: Die Regionalen/Jahresausstellungen etc.

So, jetzt fertig mit Jahresausstellungen, Cantonales, Auswahlen, Regionalen usw. Ich habe zwar nicht alle gesehen, aber einige. Und einiges festgestellt: Vielerorten gibt es einen Trend zu weniger beteiligten Künstler*innen. Videos sind tendenziell im Rückwärtsgang. Ausserordentliche Materialien, experimentelle, neue Techniken/Verfahren/Prozesse sind im Trend, sowohl analog wie digital.

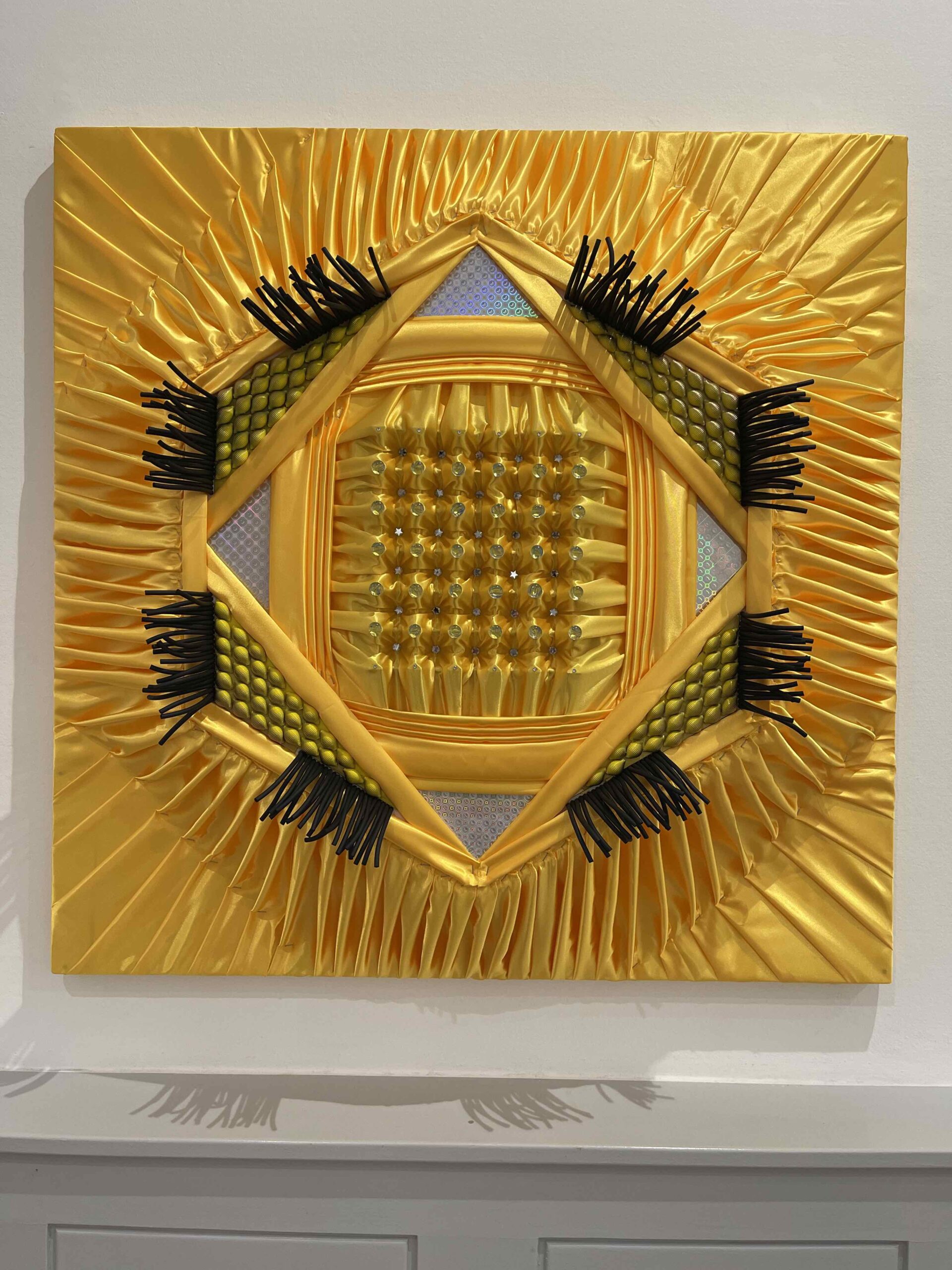

Den Preis für den schönsten Regio-Überblick gebe ich heuer dem Kunstmuseum Thun. Da gibt es eine Grosszügigkeit und eine Gewichtung der einzelnen Beiträge, die Freude macht. Laura Mietrup (*1987 in Rheinfelden, Bild), die zur Zeit alle Juries mit «links» passiert, hat hier ein eigentliches Bühnenbild für eine Gymnastik-Performance eingerichtet. Die gesamte Serie der «Reisenden» (feinst geäderte Zeichnungen von Gletscher-Steinen im Mittelland) von Wolfgang Zät (*1962 Vinelz/BE) entfaltet eine Präsenz wie nie zuvor. Entdeckt habe ich daselbst u.a. die dicht «beschriebenen» Strickgarn-Hänge-Objekte von Nora Brägger (*1996 in Speicher/AR); Fan der im Kabinett gezeigten Zeichnungs-Videos von Olivia Abächerli (*1992 Stans) war ich schon zuvor.

Den Preis für den schönsten Regio-Überblick gebe ich heuer dem Kunstmuseum Thun. Da gibt es eine Grosszügigkeit und eine Gewichtung der einzelnen Beiträge, die Freude macht. Laura Mietrup (*1987 in Rheinfelden, Bild), die zur Zeit alle Juries mit «links» passiert, hat hier ein eigentliches Bühnenbild für eine Gymnastik-Performance eingerichtet. Die gesamte Serie der «Reisenden» (feinst geäderte Zeichnungen von Gletscher-Steinen im Mittelland) von Wolfgang Zät (*1962 Vinelz/BE) entfaltet eine Präsenz wie nie zuvor. Entdeckt habe ich daselbst u.a. die dicht «beschriebenen» Strickgarn-Hänge-Objekte von Nora Brägger (*1996 in Speicher/AR); Fan der im Kabinett gezeigten Zeichnungs-Videos von Olivia Abächerli (*1992 Stans) war ich schon zuvor.

Den Preis für die ärgerlichste «Cantonale» (ähnlich der Regionalen an vielen Standorten im Kanton Bern), erteile ich der Kunsthalle Bern, einst Inbegriff der «Weihnachtsausstellungen» für Bern/Burgdorf. Gerade mal 14 Künstler*innen wurden aus den 479 Eingaben gewählt, und dies nur selten grosszügig und überdies, faktisch ununterscheidbar, in Werke eines eigenen Projektes mit dem Titel «Wind» eingebettet. So gehört denn z.B. die zweifellos sehr eindrückliche Wandinstallation «Prophecys after the Blaze» des in Genf lebenden Jacopo Belloni (*1992 Ancona) nicht zur «Cantonale». Da überschreitet die Kunsthalle eine rote Linie, meiner Ansicht nach.

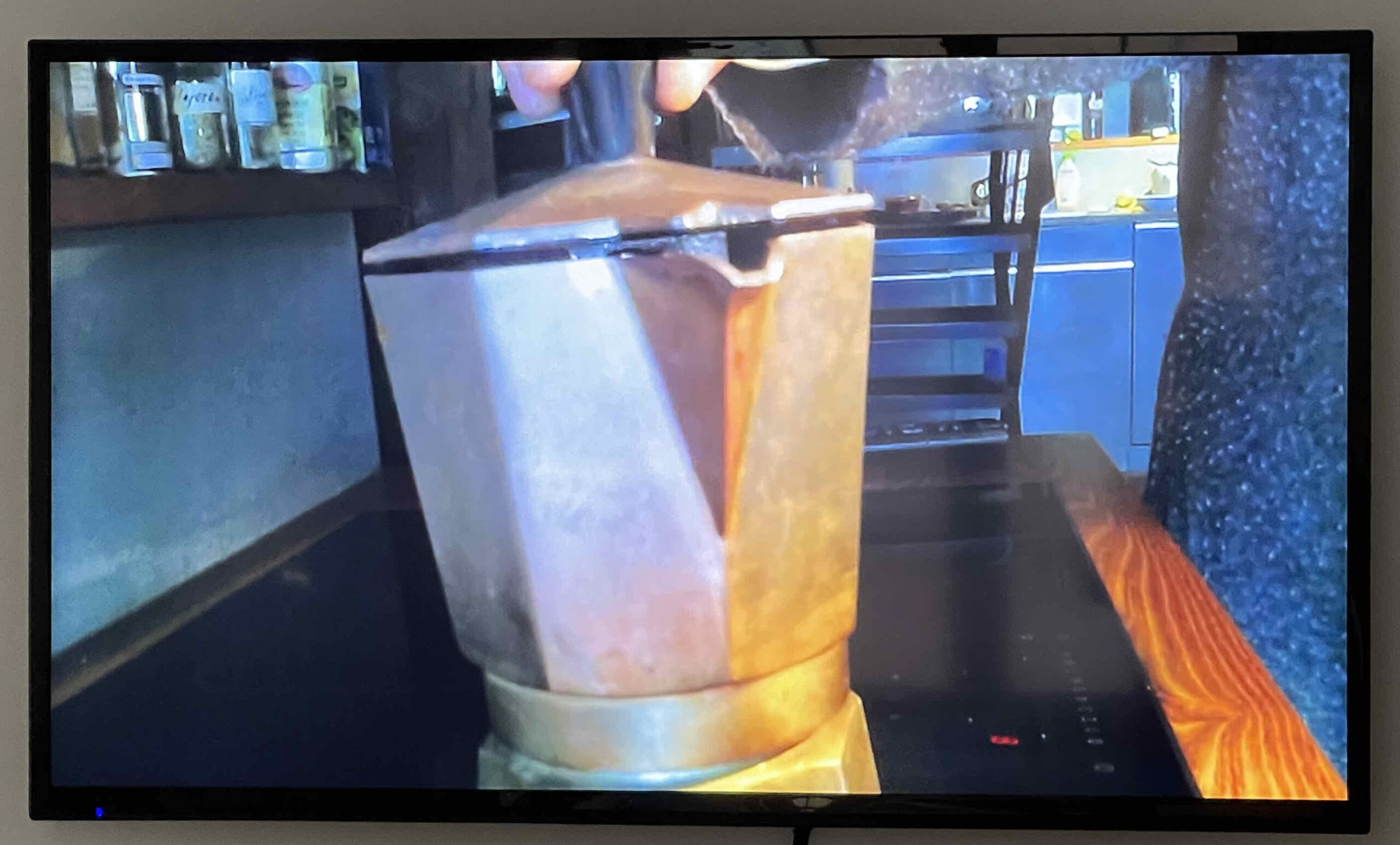

Von der «Auswahl» in Aarau war ich heuer – gesamthaft gesehen – nicht so überzeugt wie andere Jahre, obwohl die «Ceramic Whispers» von Claire Goodwin (*1973 in Birmingham) ein Highlight waren und das Performance-Video von Stefanie Kobel (*1983), das ein Bild André Brouillats von 1887 (Neurologie-Lektion) nachspielt, als wunderbare Ironie erlebte. Ein absolut köstliches Video ist übrigens auch in Langenthal zu sehen: «Alleinunterhaltung» (z.B. eine Kaffeekanne, in der es brodelt) von Claudia Grimm (Performance-Preis Schweiz 2022). Siehe Bild

Von der «Auswahl» in Aarau war ich heuer – gesamthaft gesehen – nicht so überzeugt wie andere Jahre, obwohl die «Ceramic Whispers» von Claire Goodwin (*1973 in Birmingham) ein Highlight waren und das Performance-Video von Stefanie Kobel (*1983), das ein Bild André Brouillats von 1887 (Neurologie-Lektion) nachspielt, als wunderbare Ironie erlebte. Ein absolut köstliches Video ist übrigens auch in Langenthal zu sehen: «Alleinunterhaltung» (z.B. eine Kaffeekanne, in der es brodelt) von Claudia Grimm (Performance-Preis Schweiz 2022). Siehe Bild

Welchen Stellenwert die Jahresausstellungen – wie immer sie im Detail heissen – nach wie vor haben, zeigt z.B. der rührende Instagram-Post des jungen Emanuel Heim (*1992 in Lenzburg/lebt in Berlin), der schreibt mit der Annahme seiner Bilder in Aarau und in Chur sei für ihn «ein Traum in Erfüllung gegangen»; er habe das Gefühl, nun auch mit seiner Malerei «angekommen zu sein». Seine Arbeiten hier und dort haben tatsächlich einen sehr schönen Gesamtklang.

Welchen Stellenwert die Jahresausstellungen – wie immer sie im Detail heissen – nach wie vor haben, zeigt z.B. der rührende Instagram-Post des jungen Emanuel Heim (*1992 in Lenzburg/lebt in Berlin), der schreibt mit der Annahme seiner Bilder in Aarau und in Chur sei für ihn «ein Traum in Erfüllung gegangen»; er habe das Gefühl, nun auch mit seiner Malerei «angekommen zu sein». Seine Arbeiten hier und dort haben tatsächlich einen sehr schönen Gesamtklang.

Meine beste Foto des diesjährigen «Circuit» entstand während einer Führung mit dem neuen Direktor des Centre Pasquart, Paul Bernard, als dieser auf die schwarzen Bilder von Robin Mettler weist, die ich im Drehspiegel von Philippe Hinderling mitsamt mir selbst sehe. Bild

Und die Gesamt-Analyse? – Schwierig. Vielleicht kann man es so sagen: In der Schweiz gibt es seit langem sehr viele, sehr gute Künstler und Künstlerinnen. Das zeigen auch die Übersichtsausstellungen. Aber: die Überflieger sind selten.

Facebook Januar 2023: Nina Childress (*1961 USA/Paris) La Chaux-de-Fonds

Der Kanton Neuenburg besitzt drei Kunstmuseen: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds und Le Locle. Obwohl die mit Art Nouveau-Mosaiken ausgestattete Eingangshalle des Museums in La Chaux-de-Fonds auf Kunst-Geschichte verweist, ist das von David Lemaire geleitete und ausschliesslich auf bildende Kunst ausgerichtete Haus in Bezug auf die Wechselausstellungen das radikal zeitgenössischste der drei. Aktuell: Nina Childress (*1961 USA, lebt in Paris) – «Cils, Poils, Cheveux».

Katharina Holderegger ist unter den Mitarbeiter*innen des Schweizerischen Kunstbulletins eine wichtige Verbindung zur Romandie. Nachdem sie in Bezug auf Childress von einer «fabelhaften» Malerin sprach, fuhr ich hin (für mich nur 1 ÖV-Stunde entfernt). Und jetzt? – Nicht so einfach. Mal wollte ich ob so viel «bad painting» davonrennen, dann wieder erkannte ich die wunderbare Ironie und vor allem die thematische Konsequenz der Künstlerin und blieb – sicher eine Stunde lang.

Katharina Holderegger ist unter den Mitarbeiter*innen des Schweizerischen Kunstbulletins eine wichtige Verbindung zur Romandie. Nachdem sie in Bezug auf Childress von einer «fabelhaften» Malerin sprach, fuhr ich hin (für mich nur 1 ÖV-Stunde entfernt). Und jetzt? – Nicht so einfach. Mal wollte ich ob so viel «bad painting» davonrennen, dann wieder erkannte ich die wunderbare Ironie und vor allem die thematische Konsequenz der Künstlerin und blieb – sicher eine Stunde lang.

Der Reihe nach: Nina Childress hat einen «Spleen» in Bezug auf Haare – vor allem Kopfhaare, das heisst Persönlichkeit mitbestimmende Frisuren. Holderegger gibt einen Hinweis: Als Kind habe sich Childress hässlich gefunden, weil ihre abstehenden Ohren aus den Haaren herausschauten. Somit hat, schlussfolgere ich, eine Art Trauma das Thema überdimensioniert. Das leuchtet ein.

Umsomehr als mir Psychologie näher liegt als der im frankophonen Raum stark verwurzelte literarische Zugang zu Kunst. Childress ist auch Autorin und die Ausstellung wird begleitet von der Schriftstellerin Fabienne Radi. Überdies ist Musik – insbesondere der Singer-Song-Writer Patrick Jouvet (1950-2021), aber auch andere Bands – eine Art Ummantelung ihres Kunstschaffens respektive der Ausstellung.

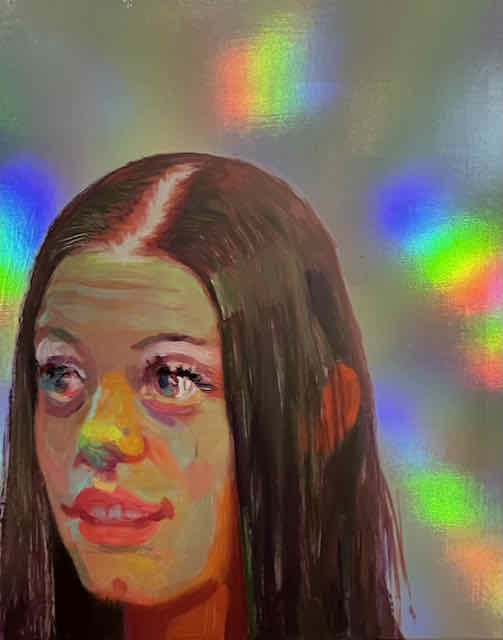

Was mache ich als Nicht-Romande (aber immerhin mit ein paar Semester Romanistik im Rucksack) und zudem wenig musikaffine und last but not least eine Generation ältere Person da? – Ich muss mich an ein Bild-Paar von Childress halten. Da malt sie 2022 die 70er-Jahre-Frauen-Punk-Band «Runaways» nach einem bestehenden Schallplatten-Cover auf Silbergrund. Und dann – möglicherweise im Affekt gegen ihre eigene 80er-Jahr-Punk-Rock-Zeit – das Bild noch einmal in abstrahierter, aber ebenso präziser Art und Weise; Umwandlung, Distanz, Reflektion, Malerei. Das weist den Weg. Jegliche Anekdoten und Bezüge negierend, finde ich mit analytischer Distanz den Zugang. Wichtig wird mit diesem Blick, dass sehr oft nicht eine Pose bildbestimmend ist, sondern das natürliche Abbild, z.B. in den beiden auf hell-dunkel reduzierten, mit UV-Farbe gemalten (und somit nur mit Taschenlampe sichtbaren) Party-Bildern. Bild Das sind Menschen(!) – jede(r) mit einer eigenen Haartracht – im Stil unserer Zeit. Ein Genre-Bild sozusagen. Gut.

Was mache ich als Nicht-Romande (aber immerhin mit ein paar Semester Romanistik im Rucksack) und zudem wenig musikaffine und last but not least eine Generation ältere Person da? – Ich muss mich an ein Bild-Paar von Childress halten. Da malt sie 2022 die 70er-Jahre-Frauen-Punk-Band «Runaways» nach einem bestehenden Schallplatten-Cover auf Silbergrund. Und dann – möglicherweise im Affekt gegen ihre eigene 80er-Jahr-Punk-Rock-Zeit – das Bild noch einmal in abstrahierter, aber ebenso präziser Art und Weise; Umwandlung, Distanz, Reflektion, Malerei. Das weist den Weg. Jegliche Anekdoten und Bezüge negierend, finde ich mit analytischer Distanz den Zugang. Wichtig wird mit diesem Blick, dass sehr oft nicht eine Pose bildbestimmend ist, sondern das natürliche Abbild, z.B. in den beiden auf hell-dunkel reduzierten, mit UV-Farbe gemalten (und somit nur mit Taschenlampe sichtbaren) Party-Bildern. Bild Das sind Menschen(!) – jede(r) mit einer eigenen Haartracht – im Stil unserer Zeit. Ein Genre-Bild sozusagen. Gut.  Aber dann macht sie der Auftritt eines Sängers (?), einer Sängerin (?) wieder so wütend, dass sie gleich eine «bad» Version anhängt – nicht zum aushalten, schon gar nicht wenn sie wirkliche, mit Farbe traktierte Haare aufklebt…aber es sprüht Funken.

Aber dann macht sie der Auftritt eines Sängers (?), einer Sängerin (?) wieder so wütend, dass sie gleich eine «bad» Version anhängt – nicht zum aushalten, schon gar nicht wenn sie wirkliche, mit Farbe traktierte Haare aufklebt…aber es sprüht Funken.

Und dann ist da die «Tanya» mit den Ohren, die sich durch dünnes, dunkles Haar hinauswagen – die hat man dann plötzlich richtig gern. Und den Humor der comicartigen Verballhornungen mag ich auch. Und schliesslich lache ich: Childress hat – auf Anraten von Lemaire? – mehrere (Schweizer) Künstler*innen miteinbezogen, die sich oft oder punktuell mit Haaren befasst haben. Zum Beispiel Jean-Frédéric Schnyder in «Drichti I» aus der Hunde-Serie von 1993 – wunderbar!

Facebook Februar 2023: Hans Erni Museum

Noch nie habe ich ein Museum so fassungslos verlassen. Einen Tag in Luzern verbringend, ging ich endlich einmal ins Hans Erni Museum, das vor einigen Jahren in die Logistik des Verkehrshauses integriert wurde und mit Heinz Stahlhut eine professionelle Leitung erhielt. Doch ganz offensichtlich gelang ihm der «Umbau» in ein Mono-Museum mit Ausstrahlung (analog dem Museum Gertsch z.B.) nicht.

Neu hängen im Parterre die von der Bundes-Kunstsammlung übernommenen Wandbilder Ernis für die Unesco-Ausstellung von 1949; so weit so gut, aber gleich daneben gibt es ein Info-Pult mit Verweisen auf Vorträge vor Ort…aktualisiert bis 2014! Und in die Ecke stellte man ein Info-Leuchtpult zu vertikaler Landschaft (wohl weil man sonst keinen Platz dafür fand). Es ist dunkel und still und ich die einzige Besucherin. Ein einziger Aufseher an einem kleinen Tischchen reicht – es kommt ja niemand.

Neu hängen im Parterre die von der Bundes-Kunstsammlung übernommenen Wandbilder Ernis für die Unesco-Ausstellung von 1949; so weit so gut, aber gleich daneben gibt es ein Info-Pult mit Verweisen auf Vorträge vor Ort…aktualisiert bis 2014! Und in die Ecke stellte man ein Info-Leuchtpult zu vertikaler Landschaft (wohl weil man sonst keinen Platz dafür fand). Es ist dunkel und still und ich die einzige Besucherin. Ein einziger Aufseher an einem kleinen Tischchen reicht – es kommt ja niemand.

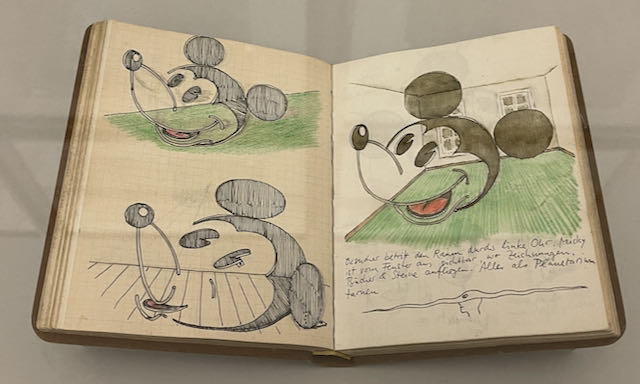

Im ersten Stock ist die permanente Sammlungsausstellung Hans Erni. Heinz Stahlhut hat die richtigen Bilder gruppiert – jene, die eigentlich die Kraft hätten, Ernis kunstgeschichtliche Bedeutung für die Schweiz des 20. Jahrhunderts zu korrigieren (weg vom reinen Virtuosen der Spätzeit). Bild: Skizze zur Landi 1939. Doch in Vitrinen und an Stellwänden kommt die Präsentation nicht weg vom Staub der Jahre. Nicht einmal die Anti-Atomkrieg-Plakate, nicht der Aufschrei gegen das Massaker von Sharpeville (Südafrika) 1960 können sich «Gehör» verschaffen. Es «tötelet» – man fühlt nur die Agonie des Museums.

Stahlhut hat mehrfach versucht, Zeitgenössisches einzubringen, doch man hat den Eindruck verhärtete Strukturen würden das ständig torpedieren. Auch jetzt: Da beteiligte sich das Museum an der Präsentation des auf mehrere Orte verteilten Wettbewerbes zur zeitgenössischen Zeichnung in der Zentralschweiz – Qualität Mittelmass, mit Ausnahmen – doch in die Ausstellung sind mindestens so viele Zeichnungen von Hans Erni infiltriert, er ist doch der Herr des Hauses…. Langsam zieht sich mir der Bauch zusammen. Nur hier wieder raus. Und vergessen, dass ich für dieses Erlebnis 18 Franken Eintritt bezahlt habe (Museumspass nicht gültig). P.S. Auch negative Erlebnisse sind zuweilen wertvolle Erfahrungen! Ich bin gespannt wie es da weiter geht.

Facebook Februar 2023: „I’m here“ Audio-Walk Progr Bern

Eine Mitwirkende machte mich auf «I’m here», den Audio-Walk zum 20-Jahr-Jubiläum des Progr aufmerksam. Da die Teilnehmenden einzeln, nur mit einem Kopfhörer ausgestattet, auf den Rundgang durch das ehemalige Gymnasium und heutige Berner Kulturzentrum geschickt wurden, war die Zahl der Tickets naheliegenderweise klein. Ich konnte mir rechtzeitig einen Time-Slot am Donnerstag um 18.28 h sichern. Es war toll; das Konzept und die Umsetzung des Vereins Berner Stadtrundgänge überzeugend.

Die lenkende Stimme im Ohr sprach so präzise und gab «tock, tock, tock» jeden Schritt vor – nach rechts, nach links, die Türe mit dem roten Band öffnen, in das Atelier hineingehen, sich setzen, zuhören….fasziniert schaute man auf jedes Detail, genoss die Magie der unsichtbaren «Zauber*innen», die unverhofft eine Schranktüre öffneten, mit Lichtbewegungen auf dies und das hinwiesen, den Geigenkasten öffneten, die  Fledermäuse tanzen liessen. Eine Künstlerin und zwei Künstler mit Ateliers im Haus erzählten aus dem Off von ihrer Arbeit wobei André Aerschmann als eine der wichtigsten Figuren auf dem Weg von der städtischen Zwischennutzung zum Dauerbetrieb auch den Part des Erzählers übernahm. Fast hörte man ihn noch immer staunen, dass es damals gelang, in nur 3 Monaten ein bereits ausgezeichnetes Wettbewerbsprojekt auszustechen, ein Betriebskonzept und vor allem die Finanzierung (einmal mehr dank Dr. h.c. Hansjörg Wyss!) vorzulegen und damit bei der Politik durchzukommen.

Fledermäuse tanzen liessen. Eine Künstlerin und zwei Künstler mit Ateliers im Haus erzählten aus dem Off von ihrer Arbeit wobei André Aerschmann als eine der wichtigsten Figuren auf dem Weg von der städtischen Zwischennutzung zum Dauerbetrieb auch den Part des Erzählers übernahm. Fast hörte man ihn noch immer staunen, dass es damals gelang, in nur 3 Monaten ein bereits ausgezeichnetes Wettbewerbsprojekt auszustechen, ein Betriebskonzept und vor allem die Finanzierung (einmal mehr dank Dr. h.c. Hansjörg Wyss!) vorzulegen und damit bei der Politik durchzukommen.

Dann hiess es: Gehen sie die Treppe hoch, schauen sie zum Fenster hinaus, öffnen sie…schliessen sie, hören sie zu, gehen sie zum Lift, dann nach rechts und die Treppe hinunter, über den Hof und….. auf Wiedersehen. In der Hand hielt man inzwischen eine kleine Zeichnung mit einem Porträt seiner selbst – mit Kopfhörer, Brille, Wintermantel…. (Bild) angefertigt vom Lift-Girl während man selbst schon im Estrich war…DANKE. Es war ein Erlebnis.

Mein persönliches Surplus: Einmal erzählte die Stimme, dass Paul Klee hier ins Gymnasium gegangen sei. Weil mein Grossvater mit ihm in derselben Klasse war, ging also auch er hier zur Schule; das hatte ich mir nie zuvor überlegt und war – wie könnte es anders sein – gerührt.

Facebook März 2023: Max Hari Haus der Kunst Solothurn

Es muss ein coup de foudre sein, damit ich am Tag nach der Vernissage einer Ausstellung etwas hier schreibe. Und einen solchen erlebte ich gestern; in der Ausstellung von MAX HARI (*1950/Langenthal) im Haus der Kunst St. Josef in Solothurn. «Ich will nicht Künstler zeigen, die einfach mit ihren Atelierwerken hier anreisen», sagte Reto Emch in der Begrüssung.

Es muss ein coup de foudre sein, damit ich am Tag nach der Vernissage einer Ausstellung etwas hier schreibe. Und einen solchen erlebte ich gestern; in der Ausstellung von MAX HARI (*1950/Langenthal) im Haus der Kunst St. Josef in Solothurn. «Ich will nicht Künstler zeigen, die einfach mit ihren Atelierwerken hier anreisen», sagte Reto Emch in der Begrüssung.

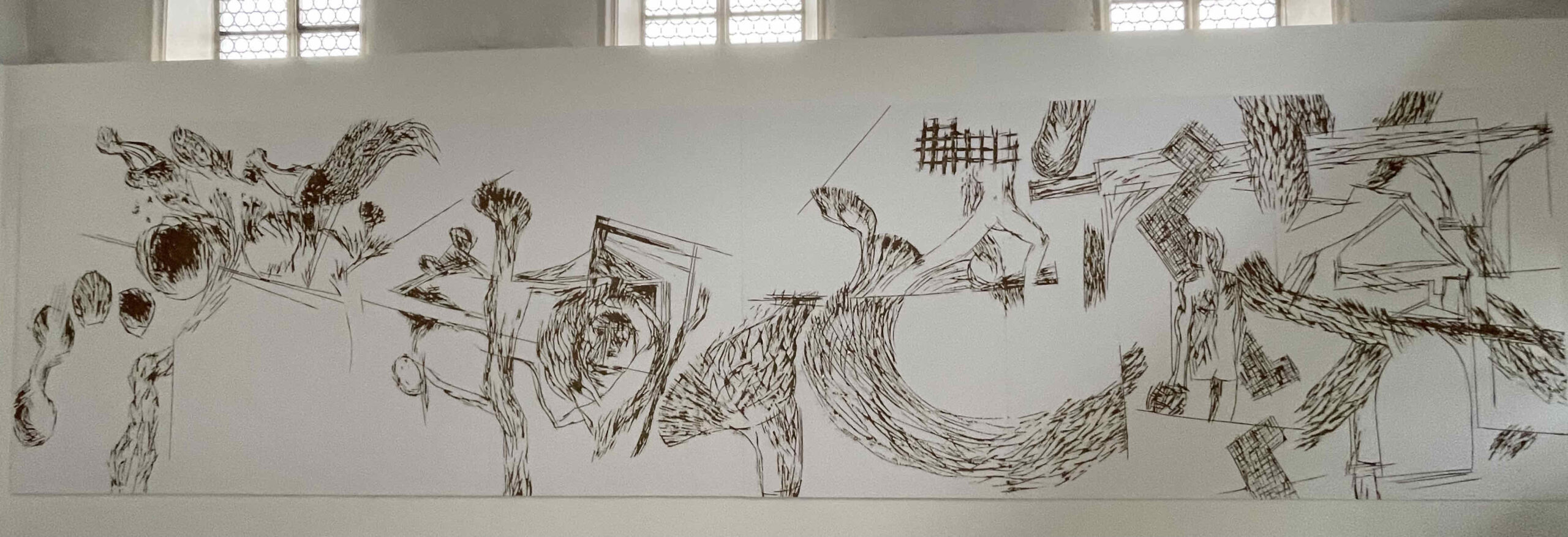

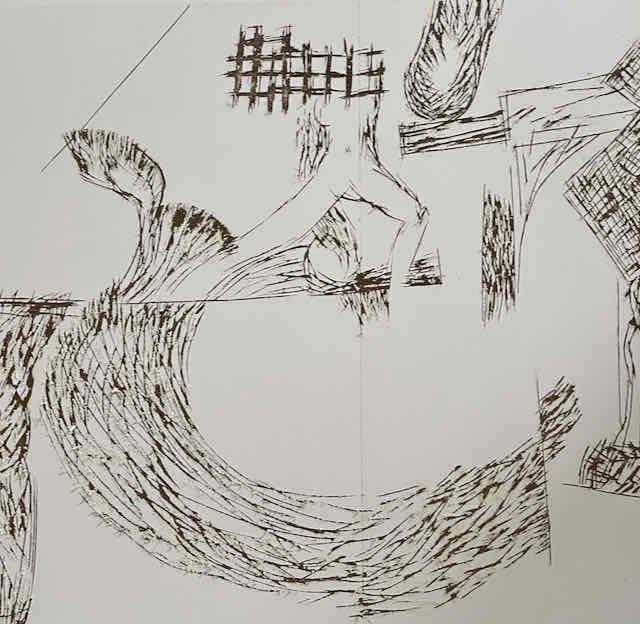

Hari entsprach diesem Wunsch, liess riesige Tafeln aus weiss beschichtetem braunem Waben-Karton an den Wänden des Hauptsaales der barocken Kapelle anbringen. Zwei Wochen vor der Eröffnung kam er – mit einer Kettensäge. Und begann damit zu «zeichnen». Die Beschichtung sprang auf, eine rauhe, in den Farben winterlich-trocken wirkende Oberfläche entstand. Wie weit der Künstler zuvor Skizzen fertigte, wie weit der Moment diktierte, weiss ich nicht. Vermutlich ist es ein Zusammenspiel. Wie auch immer, eine naturnahe Szenerie entstand – figurativ und frei flottierend, an verdorrte Disteln und Flockenblumen, blattleere Äste, letzte Blätter vom Herbst erinnernde Szenerie wuchs aus dem Nichts. Köpfe (wie man sie von Hari kennt) rollen auf den Ästen, hängen im Gestrüpp. Und dann plötzlich sieht man Arme, ganze Körper – nur angedeutet, aber da.

Hari entsprach diesem Wunsch, liess riesige Tafeln aus weiss beschichtetem braunem Waben-Karton an den Wänden des Hauptsaales der barocken Kapelle anbringen. Zwei Wochen vor der Eröffnung kam er – mit einer Kettensäge. Und begann damit zu «zeichnen». Die Beschichtung sprang auf, eine rauhe, in den Farben winterlich-trocken wirkende Oberfläche entstand. Wie weit der Künstler zuvor Skizzen fertigte, wie weit der Moment diktierte, weiss ich nicht. Vermutlich ist es ein Zusammenspiel. Wie auch immer, eine naturnahe Szenerie entstand – figurativ und frei flottierend, an verdorrte Disteln und Flockenblumen, blattleere Äste, letzte Blätter vom Herbst erinnernde Szenerie wuchs aus dem Nichts. Köpfe (wie man sie von Hari kennt) rollen auf den Ästen, hängen im Gestrüpp. Und dann plötzlich sieht man Arme, ganze Körper – nur angedeutet, aber da.

Es ist aber keine Apokalypse, sondern eine winterliche Fiktion von Mensch und Natur, verhalten-expressiv, zeichnerisch, gross – ja monumental – frei mit den Proportionen spielend; klein ist gross und gross ist klein. Hari habe nicht einer Erzählung gleich von links nach rechts gearbeitet, schilderte Reto Emch den Arbeitsprozess, er sei viel mehr mit dem Rollgerüst hin und her, habe hier gearbeitet, dann vis-à-vis auf der anderen Saalseite, habe die Nachmittags-Sonne (so vorhanden) beobachtet, sei mit ihr in den Fluss der Zeit gestiegen. Ich war mir mit anderen Vernissagegästen einig: Einfach nur «WOW» – Gratulation Max!

Die Kritikerin kann es nicht lassen. Die Kombination der Waben-Karton-Arbeit mit den malerischen, meist in blau, selten rot gehaltenen Körper-Artefakten in den Leinwand-Bildern in der Apsis der Kapelle funktioniert nicht so recht. Irgendwie fehlt nach dem Erlebnis der Kettensäge-Zeichnung die Bereitschaft darauf einzusteigen, vielleicht ist man vom Hauptsaal her einfach zu «gefesselt».

Facebook März 2023: Simone Holliger im Kunsthaus Baselland

Und noch so eine Ausstellung: Simone Holliger (*1986) im Kunsthaus Baselland. Als ich meinen Post zu Max Hari im Haus der Kunst in Solothurn auf Facebook anschaute, war ich enttäuscht. Da kam ja gar nicht rüber, was ich schrieb. Raumgreifendes, Monumentales ist auf dem Bildschirm nicht darstellbar.

Und noch so eine Ausstellung: Simone Holliger (*1986) im Kunsthaus Baselland. Als ich meinen Post zu Max Hari im Haus der Kunst in Solothurn auf Facebook anschaute, war ich enttäuscht. Da kam ja gar nicht rüber, was ich schrieb. Raumgreifendes, Monumentales ist auf dem Bildschirm nicht darstellbar.

Dasselbe gilt für die hängende Raum-Skulptur der in Basel lebenden Bildhauerin Simone Holliger. Man muss sie zwingend physisch erleben, ihr entlang gehen um sie zu erfahren. Deckengemälde gibt es seit Jahrhunderten, aber Decken-Skulpturen? Im vorliegenden Fall ein gewichtslos wirkender, lichtdurchlässiger, roter Fluss, der über einem durch den langen Seitensaal des Kunsthauses fliesst. Das fordert neues Denken und Empfinden.

Braucht es Assoziationen? Zu Abendrot, zu Körperlichkeit, zu Blut? Für mich denke ich, am eindringlichsten ist das Erlebnis, wenn man es als etwas Vertrautes (somit nicht Bedrohliches), aber dennoch Abstraktes begreift; als eine bisher nie gekannte räumliche Hans Guck in die Luft-Erfahrung.

Es ist klar, dass es nur das mit pigmentangereicherter Leimfarbe bestrichene weisse Papier, das Simone Holliger schon seit längerer Zeit immer wieder anwendet, möglich macht, eine solche Skulptur überhaupt zu denken.

Drei Wochen wurde intensiv gearbeitet – auch mal zwischendurch wiederrufen – dann war der Weg gefunden, eine neue, die Ausstellungszeit nicht überdauernde – GROSSARTIGE – Skulptur entstanden.

Ist es nun ein Vor- oder ein Nachteil, dass sie nur wirklich erlebt haben wird, wer ins Kunsthaus Baselland in der Nähe der St.Jakobshalle in Basel gereist ist und alle Bildschirm-Betrachter*innen nur einen Abglanz davon haben werden? Beides, denke ich – überglücklich, dass ich es ans Künstlerinnengespräch geschafft habe und erleben durfte (auch wenn mich die SBB dann auf dem Rückweg wegen einer technischen Störung zwischen Basel und Olten im Stich liess).

Facebook März 2023: Boris Gibé im Zelt auf der Gurzelen in Biel/Bienne

Ich mag spartenübergreifende Produktionen. «L’amour du désir» mit Boris Gibé ist zweifellos eine solche. Theater oder Performance oder ein alchemistisches Labor, das nicht Gold, sondern im Gefolge von Faust und Dorian Gray die Kreation von Leben anstrebt?

Harald Szeemann inszenierte 1996 im Bührle-Saal des Zürcher Kunsthaus eine «Wunderkammer» – da hinein würde die «Venus anatomique» 2023 von Boris Gibés Truppe «Les choses du rien» passen.

Ich stelle mir einen Jahrmarkt vor, wo vor einem «Chapitau» die Kreation eines neuen Menschen angepriesen wird. Jahrmarkt war nicht auf dem Terrain Gurzelen in Biel, wo der Künstler seine Show als Avant-Première zeigte. Aber ein dunkelblaues Zelt war da, in das man gruppenweise geführt wurde. Im Innern alles stockdunkel, nur gerade soweit mit Lichtern ausgestattet, dass man seinen Klappsessel fand. Lichtstreifen, Nebel, Klänge – im Zentrum wird eine anatomische Venus, wie sie im 18.Jahrhundert für Wissenschaft und sexuellen Nervenkitzel entwickelt wurde, sichtbar. Hände sezieren das Wesen, lassen Leber, Niere, Blase und Gedärme und mehr tanzen. Marionetten-Theater. Der Kopf ist starr, Augen werden eingesetzt – es herrscht Spannung, Elektroschocks sollen das Leben stimulieren. Einige Transformationen später entsteigt schliesslich ein nun mehr und mehr erkennbares Wesen zwischen Mann und Frau dem Untergrund. Jetzt ist klar: Mitten in der heftigen Gender-Diskussion geht es um die Menschwerdung des «Troisième Sex». Wunderbar! Ein poetisch-nachhaltig-innovatives Erlebnis!

Es bleibt zu hoffen dass Boris Gibé nach seiner «Grand Tour» durch Europa wieder in der Schweiz auftaucht.

Facebook April 2023: Paul Bernard zeigt Jean Pommereulle (1937-2003), Centre Pasquart Biel/Bienne

Lektionen für die Deutschweizer*innen. Das Centre Pasquart war über Jahrzehnte primär ein von Deutschweizer Denken geführtes Kunsthaus, in den letzten Jahren mit einem englischen Touch. Gewiss, es gab Ausstellungen mit welschen resp. französischen Kunstschaffenden; Fabrice Gygi z.B., Stéphane Zaech, Jean-Luc Mattenberger, Caroline Achaintre, Gil Pellaton, Vanessa Billy… aber ein im engeren Sinn bilingues Museum war es in meinem Empfinden nicht.

Lektionen für die Deutschweizer*innen. Das Centre Pasquart war über Jahrzehnte primär ein von Deutschweizer Denken geführtes Kunsthaus, in den letzten Jahren mit einem englischen Touch. Gewiss, es gab Ausstellungen mit welschen resp. französischen Kunstschaffenden; Fabrice Gygi z.B., Stéphane Zaech, Jean-Luc Mattenberger, Caroline Achaintre, Gil Pellaton, Vanessa Billy… aber ein im engeren Sinn bilingues Museum war es in meinem Empfinden nicht.

Jetzt hat ein junger Franzose mit Genfer Prägung das Haus übernommen, Paul Bernard. Logisch, dass er – so kurzfristig wie das Programm auf die Beine gestellt werden musste – Künstler zeigt, die ihm aus seinem französischen Kunst-Universum bekannt sind. Francis Baudevin (Lausanne) als erstes, jetzt Jean Pommereulle (1937-2003), kuratiert von Armance Léger, Kunsthistorikerin und Mitarbeiterin der Galerie Gaillard, Paris, die den Künstler schon zu Lebzeiten vertrat. Wetten, dass kaum jemand mit Deutschschweizer Hintergrund ihn zuvor kannte. Das ist verzeihlich, entzog er sich doch dem Markt stets so weit wie möglich, votierte in den 1960ern gar für die Abschaffung der Kunst. In einschlägigen Kreisen war er in Paris aber gleichwohl ein wichtiger «artist’s artist»; damals wie heute.

Doch da steckt mehr dahinter. Ein Kunstgeschichte-Studium in Bern oder Zürich bringt sicherlich die tonangebenden französischen Philosoph*innen von Sartre über Simone de Beauvoir bis Jacques Derrida, Deuleuze &Guattari usw. ins Spiel, aber die zeitgenössischen Kunstschaffenden selbst bleiben im Off. Unsere Kenntnis der welschen oder gar der französischen Kunstgeschichte der Gegenwart ist bescheiden, zu rudimentär für ein Kunsthaus in Biel, das wie kein anderes die Aufgabe hat, eine Brückenfunktion zwischen Deutsch- und Welschschweiz resp. Frankreich zu übernehmen. Den Röschtigraben überwinden, wirklich für beide Sprachkulturen ein Zuhause zu sein, ist extrem schwierig. Die bildende Kunst eignet sich eigentlich dafür, da sie nicht sprachgebunden ist, aber leider macht die Bevölkerung oft nicht mit.

Gut also, dass uns nun einer, der in Bordeaux aufgewachsen ist, die dringenden Lektionen bezüglich unseres westlichen Nachbarn erteilt. Jean Pommereulle ist ein überaus spannender Künstler, der in den 1960er-Jahren, als es in Paris gärte und vieles aufbrach, alle Tabus über Bord warf bis hin zur Aufforderung, mit Drogen neue Kunst-Welten zu erkunden. Mit einem jungen, blühenden Baum – wie er ihn einst in Paris als Symbol für Neubeginn ins Museum stellte – setzt die Bieler Ausstellung ein. Sie sucht – um nicht einfach dokumentarisch zu bleiben – mit Werken die greifbaren Substanz seines Schaffens zu zeigen. Zum Beispiel eine Reihe von Farbkübeln, die mit Blei verschlossen und mit Messern und Rasierklingen durchsetzt sind. Bild Aber andererseits auch transparente Glas-Skulpturen, die Licht verheissen, gleichzeitig aber kantig scharf sind. Wichtig ist zu wissen, dass dahinter u.a. Kriegstraumata stehen. Pommereulle wurde 1957 (mit 20 Jahren) ins Militär eingezogen und war 14 Monate als Soldat im Algerienkrieg, worüber er, wenn überhaupt, nur spät und selten gesprochen haben soll. Dieses Ambivalente, nach All-Liebe suchende und die vernichtende Realität von Gewalt nicht los werdende, durchzieht sein ganzes Werk und wird in der Ausstellung als eindrückliche menschliche Erfahrung sicht- und fühlbar gemacht. Das macht das Kennenlernen dieses künstlerischen Werkes wertvoll.

Facebook April 2023: Vordemberge-Gildewart, Francisco Sierra, Tschabala Self, Alexandra Bachzetsis (Appenzell/St. Gallen)

«Rapport» nach einem Ostschweizer Kunst-Wochenende. Die Bilanz: Durchzogen. Auslöser war, dass ich die Ausstellung des VORDEMBERGE-GILDEWART-STIPENDIUMS im Kunstmuseum Appenzell sehen wollte. Auf der Basis von 120 nominierten, in der Schweiz tätigen Künstler*innen unter 35, hat STEFANIE GSCHWEND (da seit Herbst 2022 Direktorin, vorher in Biel/Bienne) fünf Männer und sieben Frauen eingeladen. Sie tat dies mehrheitlich überraschend experimentell, die Performance klar mitdenkend. Das mit 60’000 Franken dotierte Stipendium ist kein Preis, sondern als Nachwuchsförderung gedacht. Daher suchte Gschwend – so hat man den Eindruck – weniger nach Werken als vielmehr nach Potenzial.

Dass vorausgehende Begegnungen wichtig sind, liegt in der Natur des Menschen. So kommt es, dass ich von unserer gemeinsamen Zeit in Biel, in den Kantonen Bern und Jura, einige bereits kannte, da sie z.B. in Gruppenausstellungen im Centre Pasquart vertreten waren; Maya Hottarek z.B. oder Robin Mettler, Natacha Donzé, Jeanne Jacob oder auch Nina Rieben.

Dass vorausgehende Begegnungen wichtig sind, liegt in der Natur des Menschen. So kommt es, dass ich von unserer gemeinsamen Zeit in Biel, in den Kantonen Bern und Jura, einige bereits kannte, da sie z.B. in Gruppenausstellungen im Centre Pasquart vertreten waren; Maya Hottarek z.B. oder Robin Mettler, Natacha Donzé, Jeanne Jacob oder auch Nina Rieben.

Gewonnen hat das Stipendium aber dann doch eine Zürcherin, TINA OMAYEMI REDEN (*1991), die ebenso als Künstlerin wie als Dozentin und (schwarze) Communityarbeiterin tätig ist. Vor Ort zeigt sie wenige, hängende Keramikgefässe in einem Sound-Ambiente sowie Spuren einer der Berührung gewidmeten Performance an den Wänden. Dazu (im Begleitbooklet) eine Art Liebesgedicht. Das Nachvollziehen der Verleihung (Jury-Präsidentin: Isabelle Krieg) ist schwierig.

Ich hatte aber das Glück, dass am vergangenen Sonntag drei weitere Performances angesagt waren, von MARC NORBERT HÖRLER (*1989 Appenzell, BILD), von ANNINA MÜLLER (*1997 St. Gallen) und YANICK SOLAND (*1990 Basel). Visuell und akustisch immer noch im Ohr und vor den Augen, ist mir der Auftritt von Marc Hörler, zusammen mit einer Partnerin. Alles war so behutsam, die Bewegungen, der Gesang – auch die Kleidung, die Accessoires, die Gedichte (mit Zitronensaft geschrieben und mit Feuer sichtbar gemacht). Verstanden habe ich nicht alles, aber Gschwends Text verrät, dass Hörler sich intensiv mit den Traditionen des Appenzells bis zurück in die Zeit der Hexenprozesse befasst und man glaubt das, spürt, dass diese «Anders-Welt» eine poetische, eigene Geschichte des Künstlers ist. Schade nur, dass ich den Namen der Partnerin in keiner Anzeige fand!

Es gäbe mehr zu schreiben, aber ich will ja noch auf anderes, das ich gesehen habe, eingehen.

In der Kunsthalle Appenzell ist eine Einzelausstellung des Malers FRANCISCO SIERRA (*1977) zu sehen, den ich als Berner kenne, den die Ostschweiz aber auch für sich beansprucht, ist der Manor-Preisträger von 2013 doch ab 1986 in Herisau aufgewachsen. Im grossen Parterre-Saal zeigt er – überraschend – Grossformate, wie ich sie nie zuvor sah, und musikaffine, möbelartige Objekt-Skulpturen (Bild). Als Kontrapunkt ist im Dachstock eine Vielzahl von Miniaturen mit Fisch-Porträts zu sehen, die auf Mauervorsprüngen platziert dem Raum die Idee von Architektur geben. Im grossen White Cube in der Mitte breitet sich dann das gewohnte Sierra-Universum voller poetischer, manchmal auch pubertärer Geschichten und Bild-Anekdoten aus. Es ist zu begreifen, dass der 46-jährige Künstler aus den Grenzen seines bisherigen Werkes auszubrechen versucht, doch die Grossformate überzeugen nicht eigentlich. Sie machen die Arbeitsweise von der Zeichnung über das Modellieren mit Ton, das Glasieren mit Farbe und schliesslich fotografieren als Basis für die Malerei sichtbar (z.B. in den Reflektionen), aber «grosse» Kompositionen werden es dennoch nicht. Die Bildgeschichten sind gewiss reich – auch wenn ich die drei modellierten, braunen Kothaufen mit Zündschnüren eher blöd finde. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, da sei nach vielen Jahren grosser Erfolge der Pupf etwas draussen. Es bleiben die Fisch-Miniaturen zuoberst im Licht; die mag ich sehr.

In der Kunsthalle Appenzell ist eine Einzelausstellung des Malers FRANCISCO SIERRA (*1977) zu sehen, den ich als Berner kenne, den die Ostschweiz aber auch für sich beansprucht, ist der Manor-Preisträger von 2013 doch ab 1986 in Herisau aufgewachsen. Im grossen Parterre-Saal zeigt er – überraschend – Grossformate, wie ich sie nie zuvor sah, und musikaffine, möbelartige Objekt-Skulpturen (Bild). Als Kontrapunkt ist im Dachstock eine Vielzahl von Miniaturen mit Fisch-Porträts zu sehen, die auf Mauervorsprüngen platziert dem Raum die Idee von Architektur geben. Im grossen White Cube in der Mitte breitet sich dann das gewohnte Sierra-Universum voller poetischer, manchmal auch pubertärer Geschichten und Bild-Anekdoten aus. Es ist zu begreifen, dass der 46-jährige Künstler aus den Grenzen seines bisherigen Werkes auszubrechen versucht, doch die Grossformate überzeugen nicht eigentlich. Sie machen die Arbeitsweise von der Zeichnung über das Modellieren mit Ton, das Glasieren mit Farbe und schliesslich fotografieren als Basis für die Malerei sichtbar (z.B. in den Reflektionen), aber «grosse» Kompositionen werden es dennoch nicht. Die Bildgeschichten sind gewiss reich – auch wenn ich die drei modellierten, braunen Kothaufen mit Zündschnüren eher blöd finde. Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, da sei nach vielen Jahren grosser Erfolge der Pupf etwas draussen. Es bleiben die Fisch-Miniaturen zuoberst im Licht; die mag ich sehr.

Tags zuvor: Das Kunstmuseum St. Gallen. Der neue Spirit von Gianni Jetzer (Direktor seit 2022) ist bereits deutlich spürbar. Das ist erfreulich. Dennoch verlasse ich das Haus nach dem Rundgang durch die Ausstellung von Tschabala Self (*1990 Harlem/NY) nur befriedigt, nicht euphorisch. Ausstellungen mit Afro-Amerikanerinnen sind seit einigen Jahren «en vogue». Aktuell sind es gerade zwei: Betye Saar in Luzern und eben Tschbalala Self in St. Gallen. Die eine 1926, die andere 1990 geboren; zwei Welten. Tief berührt hat mich die Ausstellung in Luzern; Saar gestaltet aus ihrem Erleben heraus; nicht intellektuell und souverän wie Kara Walker, sondern aus ihrem einfach spirituellen Weltverständnis heraus, in dem jedes Ding Symbolcharakter hat. Das spürt man und fühlt sich der Künstlerin nahe. Ganz anders Tschabalala Self; sie beobachtet, erzählt, schafft Typologien. Bild Sie tut dies souverän und mit dem Selbstbewusstsein einer heute 33jährigen Amerikanerin. Es sind vor allem Porträts – malerisch wirkend, effektiv jedoch aus verschiedensten, auch textilen Materialien collagiert resp. genäht. Frauen meist, aber auch Männer und ebenso Paare. Mit den Körper-Formen wird frei umgegangen und mit Nonchalance lässt sie sie ins Surreale kippen. Aber: Irgendwie gelingt es nicht, Emotionalität zu schaffen, mich als Betrachterin einzusaugen. Ich bleibe aussen vor, registriere mit Interesse wie die Künstlerin vorgeht, lese ihre Kommentare zu den einzelnen Werken, aber ich werde nicht Teil davon.

Tags zuvor: Das Kunstmuseum St. Gallen. Der neue Spirit von Gianni Jetzer (Direktor seit 2022) ist bereits deutlich spürbar. Das ist erfreulich. Dennoch verlasse ich das Haus nach dem Rundgang durch die Ausstellung von Tschabala Self (*1990 Harlem/NY) nur befriedigt, nicht euphorisch. Ausstellungen mit Afro-Amerikanerinnen sind seit einigen Jahren «en vogue». Aktuell sind es gerade zwei: Betye Saar in Luzern und eben Tschbalala Self in St. Gallen. Die eine 1926, die andere 1990 geboren; zwei Welten. Tief berührt hat mich die Ausstellung in Luzern; Saar gestaltet aus ihrem Erleben heraus; nicht intellektuell und souverän wie Kara Walker, sondern aus ihrem einfach spirituellen Weltverständnis heraus, in dem jedes Ding Symbolcharakter hat. Das spürt man und fühlt sich der Künstlerin nahe. Ganz anders Tschabalala Self; sie beobachtet, erzählt, schafft Typologien. Bild Sie tut dies souverän und mit dem Selbstbewusstsein einer heute 33jährigen Amerikanerin. Es sind vor allem Porträts – malerisch wirkend, effektiv jedoch aus verschiedensten, auch textilen Materialien collagiert resp. genäht. Frauen meist, aber auch Männer und ebenso Paare. Mit den Körper-Formen wird frei umgegangen und mit Nonchalance lässt sie sie ins Surreale kippen. Aber: Irgendwie gelingt es nicht, Emotionalität zu schaffen, mich als Betrachterin einzusaugen. Ich bleibe aussen vor, registriere mit Interesse wie die Künstlerin vorgeht, lese ihre Kommentare zu den einzelnen Werken, aber ich werde nicht Teil davon.

Zu sehen sind im Kunstmuseum auch zwei Sammlungsausstellungen.

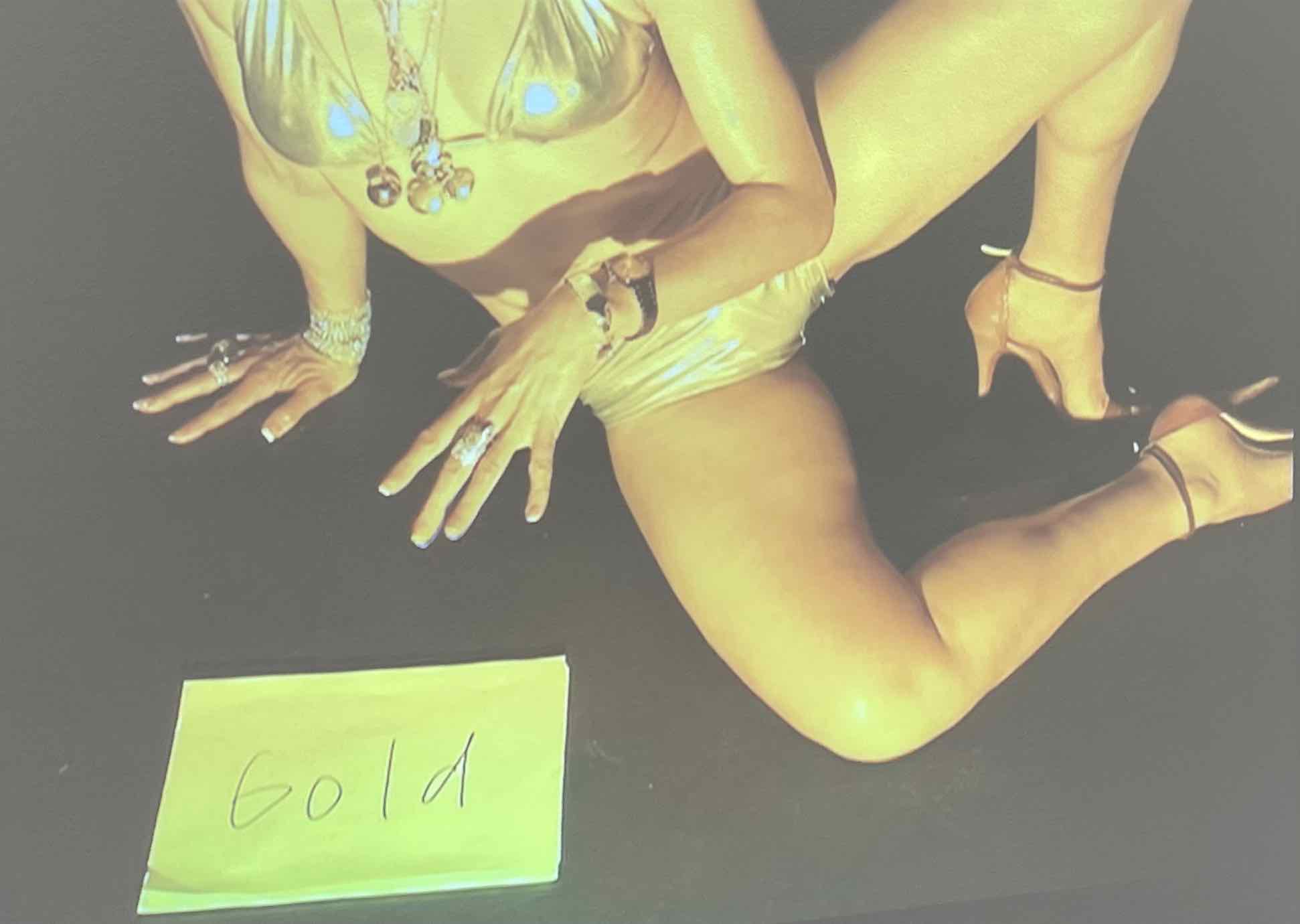

Dann, nach dem traditionellen Mittagessen im «tibits», gibt’s am Nachmittag Alexandra Bachzetsis (*1974 in Zürich) in der Kunsthalle; Performance-Videos und mehr bis zurück in ihre Anfänge. Zu erleben ist die Entwicklung von der einfachen Arbeit mit dem eigenen Körper hin zu theatralischer Inszenierung, mal selbst agierend, mal als Choreografin im Hintergrund. Thematisch steht das Laszive, die sexuelle Begierde, die Selbstinszenierung im Zentrum. Ausgangspunkt ist die Performance «Gold» von 2004, in der sich Bachzetsis als goldenes Glamour-Girl gibt. Das Gesicht ist nicht zu sehen, es «spielt» einzig der Körper. Dazu gibt es für die Betrachtenden passende Worte aus bekannten Songs.

Dann, nach dem traditionellen Mittagessen im «tibits», gibt’s am Nachmittag Alexandra Bachzetsis (*1974 in Zürich) in der Kunsthalle; Performance-Videos und mehr bis zurück in ihre Anfänge. Zu erleben ist die Entwicklung von der einfachen Arbeit mit dem eigenen Körper hin zu theatralischer Inszenierung, mal selbst agierend, mal als Choreografin im Hintergrund. Thematisch steht das Laszive, die sexuelle Begierde, die Selbstinszenierung im Zentrum. Ausgangspunkt ist die Performance «Gold» von 2004, in der sich Bachzetsis als goldenes Glamour-Girl gibt. Das Gesicht ist nicht zu sehen, es «spielt» einzig der Körper. Dazu gibt es für die Betrachtenden passende Worte aus bekannten Songs.

Schillernd und zum Teil schlüpfrig ist der mehrteilige «Mermaid Porn» von 2022. Anders, aber fast noch mehr, hat mich indes die Video-Doku «Denim», die einen Körper-Dialog mit Antoine Weil zeigt, fasziniert. Die Intensität des «Kampfes» der beiden leidenschaftlichen, in Jeansstoff gekleideten Körper überträgt sich unmittelbar auf mich. Typisch für Bachzetsis, und für die heutige Kunst ganz allgemein, ist die stete Zusammenarbeit mit Kreativ-Schaffenden aus anderen Sparten, was in vielen Fällen zu einer echten Bereicherung führt. Die Ausstellung zeigt auch Performance-Bühnen, Requisiten, Fotografien und allzugerne hätten wir auch hier gleich eine Live-Performance miterlebt. Doch auch so hinterlässt die Ausstellung den Eindruck einer Künstlerin, die ihre Ziele souverän und mit vollem Körpereinsatz umsetzt. Chapeau!

Schliesslich werfe ich noch einen Blick ins neu «open art» genannte «Museum im Lagerhaus» (gleich im Haus neben der Kunsthalle) und komme zum Schluss dass das, was da in Zusammenarbeit mit spezialisierten Galerien als «Outsider»-Kunst gezeigt wird, mir qualitativ nicht reicht. Nicht alle, die sich ihr Weltbild zeichenderweise aneignen, sind bereits Künstler!

Facebook April 2023: Rosmarie Vogt – Abschiedsausstellung in Aarau

Die abgebildete Skulptur von Rosmarie Vogt (*1939 Scherz/AG) kam erst vor einigen Tagen zu mir. Dass ich das hier erzähle, hat einen spezifischen Grund.

Die abgebildete Skulptur von Rosmarie Vogt (*1939 Scherz/AG) kam erst vor einigen Tagen zu mir. Dass ich das hier erzähle, hat einen spezifischen Grund.

Ich weiss keine andere Künstlerin, die das inzwischen abgedroschene Wort «Nachhaltigkeit» so sehr gelebt hat wie Rosmarie Vogt. Ich sehe sie noch wie sie mit Tragtaschen mit eingefärbten Dachlatten von 15, vielleicht 20 cm Länge in den 1970ern ins (damalige) Soussol des Aargauer Kunsthauses hinabsteigt und für die Weihnachtsausstellung eine monumentale, wellenförmige «Barrage» baut. Am Ende der Ausstellung zerlegt sie die Skulptur wieder in ihre Einzelteile packt die Lättchen in ihre Taschen und nimmt sie mit nach Hause. «Daraus kann ich noch vieles bauen» ist ihr Kommentar.

Lange Jahre hatte die Künstlerin ihr Atelier im «Kiff» in Aarau. Jetzt ist sie 84 Jahre alt und gibt dieses auf. In der «Belétage» – dem Ausstellungsraum des «Kiff» – zeigte sie, was da noch so war in ihrem Atelier – vieles, man kann es sich vorstellen. Und sagte klar: Was niemand erwirbt, wird nach der Ausstellung entsorgt. «Ich will meinen Nachkommen nicht zumuten, dass sie sich mit meinem Nachlass herumschlagen müssen. Ich habe immer viel lieber gemacht (immer noch macht!) als aufbewahrt.»

Wow – das bricht mir fast das Herz. Auch wenn ich die typische Rosmarie Vogt-Lebenshaltung darin erkenne und mich davor verneige. Aber ich kann es nicht lassen, ich «muss» etwas «retten» (zumal die Preise mehr als nur bescheiden sind). Und so ist die ohne verstärkende Armierung gebaute Skulptur aus Zeitungspapier und Ölfarbe, deren «Muschel» mich an eine «Gebärmutter» erinnert, jetzt bei mir und ich freue mich daran.

P.S. Dies hier als Diskussions-Beitrag zur intensiv geführten Debatte um Nachlässe.

Facebook Mai 2023: Bieler Fototage

Gratulation an Sarah Girard, seit 2018 Direktorin der Bieler Fototage. Die bis zum 27. Mai dauernde Ausgabe 2023 trägt den Titel «Physicalitis», was so viel heisst wie «Körperlichkeiten» (Plural).

Gratulation, weil es der Genfer Fotografin, Dozentin und Kulturvermittlerin gelungen ist das Thema spannend, vielseitig und inhaltsreich aufzufächern. Wobei hiezu auch die vorschlagsberechtigten Institutionen «Espace libre» und «Photoforum Pasquart» beitrugen. Dies auf eine von Raum zu Raum, von Ort zu Ort nachvollziehbare Art und Weise (die Fototage finden verteilt in der Stadt statt).

Die durchwegs umfangreichen Kapitel befragen die Digitalisierung, das Internet als virtuelle Bühne, als Jenseitsraum gar. Sie zeigen ebenso unsere Sehnsucht in der «Cloud» zu verschwinden wie unser leises – oder auch mal handfestes – Bedürfnis nach Körperlichkeit in der realen Welt.

Die durchwegs umfangreichen Kapitel befragen die Digitalisierung, das Internet als virtuelle Bühne, als Jenseitsraum gar. Sie zeigen ebenso unsere Sehnsucht in der «Cloud» zu verschwinden wie unser leises – oder auch mal handfestes – Bedürfnis nach Körperlichkeit in der realen Welt.

Beispiele, die sich besonders eingeschrieben haben sind oft dialogischer Art: Da ist ein Video des in Zürich lebenden Italieners Salvatore Vitale (*1986), das in grossräumigen Bildern von einer verführerischen Welt erzählt, in welcher wir entweder verschwinden oder uns eine neue Realität schaffen. Die Begleitstimme stammt bezeichnenderweise von einem hybriden Avatar.

In grösstmöglichem Kontrast dazu steht die Reportage des Bieler Fotografen Lucas Dubuis (*1979 Bild), der über Jahre einen im jurassischen Hinterland tätigen Bauern und Bestatter begleitet hat. Kuhstall und Aufbahrungsraum gehen ergreifend ineinander über, ohne dass dadurch Grenzen überschritten würden. Man staunt, dass es solche Orte in unserer überzivilisierten Schweiz noch gibt.

Dieser Beitrag steht wiederum in Kontrast zur Fotoserie, die Calypso Mahieu (*1993 in Paris, lebt in Lausanne), aus den immer zahlreicher werdenden Internet-Websites für Verstorbene herausgefiltert hat.

Ein anderes Kontrast-Duo bilden die skulptural wirkenden Fotos, welche die Polin Marta Zgierska (*1991) mit an sich selbst geformten, nunmehr hohlen kosmetischen Gesichtsmasken schafft und der Reportage von Sabina Bösch (*1990 Zürich), die in einem Langzeit-Projekt Mädchen mit der Kamera begleitet hat, die sich dem wahrhaft körperbetonten und immer noch als Männer-Sport geltenden Schwingen verschrieben haben.

Köstlich und einmalig ist die Einzelausstellung von Emma Bertuchoz (*1998 in Saignelégier) im Espace libre. Sie konstruierte an mittelalterliche Rüstungen erinnernde Metall-«Prothesen», untersuchte in einer Performance wie man sich damit einzeln oder paarweise bewegen kann und schuf nun in Zusammenarbeit mit Ricardo Caldas eine installative Präsentation mit Fotos und den besagten Prothesen.

Köstlich und einmalig ist die Einzelausstellung von Emma Bertuchoz (*1998 in Saignelégier) im Espace libre. Sie konstruierte an mittelalterliche Rüstungen erinnernde Metall-«Prothesen», untersuchte in einer Performance wie man sich damit einzeln oder paarweise bewegen kann und schuf nun in Zusammenarbeit mit Ricardo Caldas eine installative Präsentation mit Fotos und den besagten Prothesen.

Am weitesten aus dem Themen-Fenster lehnt sich Sarah Girard mit der Einladung der französischen Fotografin Vanessa Gander (*1982), welche den Körper Erde erforscht indem sie den Einfluss kosmischer Ereignisse auf die Magnetfelder der Erde untersucht.

Es gibt mehr zu sehen! – Was überblicksmässig auffällt ist einerseits die konsequente Fokussierung auf Fotoschaffende unter 40 Jahren und die viel stärkere Berücksichtigung von Künstler*innen, die in der Schweiz geboren und/oder hier arbeiten, als in früheren Ausgaben der 1997 gegründeten «Journées photographiques».

Facebook Juni 2023: Liz Craft Centre Pasquart Biel/Bienne

Es ist nicht selten, dass internationale Ausstellungen im Centre Pasquart in Biel für mich erstmalige Begegnungen mit einer Künstlerin, einem Künstler sind. So auch bei Liz Craft (*1970 Los Angeles). Oft braucht es da eine zweimalige Begegnung, um zu begreifen. In diesem Fall brachte ich die unauffällige Person, die ich an der Vernissage erlebte, nicht in Einklang mit dem medial als «sexistisch und feministisch» gehypten Werk. Liz Craft ist weder «schräg» noch von oben bis unten tätowiert oder was auch immer. Sie wirkt wie die Frau von nebenan.

Es ist nicht selten, dass internationale Ausstellungen im Centre Pasquart in Biel für mich erstmalige Begegnungen mit einer Künstlerin, einem Künstler sind. So auch bei Liz Craft (*1970 Los Angeles). Oft braucht es da eine zweimalige Begegnung, um zu begreifen. In diesem Fall brachte ich die unauffällige Person, die ich an der Vernissage erlebte, nicht in Einklang mit dem medial als «sexistisch und feministisch» gehypten Werk. Liz Craft ist weder «schräg» noch von oben bis unten tätowiert oder was auch immer. Sie wirkt wie die Frau von nebenan.

Darum ging ich an den für den Tag danach angekündigten Artist Talk. Dieser war dann eher ein Privatgespräch im kleinsten Kreis; englisch ist in Biel halt einfach nicht beliebt.

Zusammen mit etwas Background-Lektüre kann ich ihr Schaffen nun für mich verorten. Die Ausbildungszeit von Craft in den 1990er-Jahren in LA fällt in die Zeit der sog. «Kalifornischen Respektlosigkeit». Mit der Pop Art und der Hippie-Bewegung im Rücken fand die Künstlerin hier ihren Stil. Motiv ist der «hundsgewöhnliche» Alltag im öffentlichen wie im privaten Umfeld. Das System von alten Leitungsrohren und Netzwerk-Kästchen in heruntergekommenen U-Bahn-Stationen gibt ihr z.B. eine mit Fantasie verballhornte Kartographie für die Platzierung ihrer Werke in der sog. «Galerie». Der vielzitierte Aluminium-Penis, der als Poller für ein abgefackeltes Velo dient, ist eine lustvolle Assoziation im Vorübergehen – von einem feministischen Manifest zu sprechen, scheint mir völlig übertrieben. Auch die WhatsApp Chats auf Keramik-Kacheln in Bubbelform sind für mich eher Ausdruck von alltäglicher Hyperbanalität als Leitsprüche.

Darüber steht dann aber doch klar ein künstlerisches Bewusstsein, das auf differenzierter Beobachtung gesellschaftlicher Realität beruht.

Augen spielen eine wichtige Rolle in vielen Werken. Es sind nie irgendwelche Augen, sondern immer jene ihres Freundeskreises, ihrer Familie, auch wenn ihre «Rolle» eine abstrakte ist, vervielfacht ins Reich des Zaubers, des Märchens (z.B. «Aladin und die Wunderlampe») gehören. Dass die «cloud»-ähnlichen Flaschengeister mit ihren fotografischen Augen für Craft einzeln benennbar sind, weist darauf hin, dass ihre «guten Geister» aus ihrer nahen Umgebung stammen. Auch die zwei bronzenen «Spider-Women» charakterisieren sich letztlich durch ihren Blick, durch den Augenkontakt der beiden, auch wenn der Dialog nicht gerade liebenswürdig ist («What Are You Going to Do About it?» – «Go Fuck yourself»).

Augen spielen eine wichtige Rolle in vielen Werken. Es sind nie irgendwelche Augen, sondern immer jene ihres Freundeskreises, ihrer Familie, auch wenn ihre «Rolle» eine abstrakte ist, vervielfacht ins Reich des Zaubers, des Märchens (z.B. «Aladin und die Wunderlampe») gehören. Dass die «cloud»-ähnlichen Flaschengeister mit ihren fotografischen Augen für Craft einzeln benennbar sind, weist darauf hin, dass ihre «guten Geister» aus ihrer nahen Umgebung stammen. Auch die zwei bronzenen «Spider-Women» charakterisieren sich letztlich durch ihren Blick, durch den Augenkontakt der beiden, auch wenn der Dialog nicht gerade liebenswürdig ist («What Are You Going to Do About it?» – «Go Fuck yourself»).

Aufschlussreich ist sind auch die Fotos und Abbildungen in der langen Vitrine im 2. Stock. Bewusst zeigen sie nicht nur die für einen Katalog bestimmten Werke, sondern ein Kunterbunt aller Lebensbereiche der Künstlerin von der Familie am Küchentisch bis zur Kunst im Museum. Dieses Umkreisen der Lebenswelt als Ganzes verbindet die äusserst verschiedenartigen Werke zu einem künstlerischen Rund.

Interessant ist zuweilen wie eine Ausstellung zustande kommt. Craft hat bisher nie in grösserem Umfang in der Schweiz ausgestellt. Doch da gibt es eine Beziehung der Künstlerin zum Centre d’édition contemporaine in Genf, das Paul Bernard (seit Oktober 2022 Direktor des Pasquart, zuvor Kurator am MAMCO in Genf) gut bekannt ist. Und so gab wohl 1+1 die grosse, vom Genfer Künstler Paul-Aymar Mourge d’Algue kuratierte Schau in Biel, zumal Bernard – wie er selbst sagte – zwei brisante Künstlerinnenpositionen nach Biel holen wollte. Die zweite ist Pauline Curnier Jardin – davon später mehr.

Facebook Juni 2023: Zurich Art Weekend

Die erste Juni-Kunst-Runde ist geschafft: Das Zurich Art Weekend. Natürlich nur punktuell. Grundsätzlich mag ich eigentlich das ZAW mehr als die Messe in Basel. Auch wenn es klar ein Kunsthandels-Event ist, ist es mit seinen vielen Einzelausstellungen, Talks, Führungen etc. doch näher an der Kunst als die Art. Auch ist mir die Balance zwischen international und national, ja sogar lokal sympathischer als die Kojen in der immer amerikanischer werdenden Galerien-Versammlung im Messegebäude. Aber: Man muss beides sehen.

Die erste Juni-Kunst-Runde ist geschafft: Das Zurich Art Weekend. Natürlich nur punktuell. Grundsätzlich mag ich eigentlich das ZAW mehr als die Messe in Basel. Auch wenn es klar ein Kunsthandels-Event ist, ist es mit seinen vielen Einzelausstellungen, Talks, Führungen etc. doch näher an der Kunst als die Art. Auch ist mir die Balance zwischen international und national, ja sogar lokal sympathischer als die Kojen in der immer amerikanischer werdenden Galerien-Versammlung im Messegebäude. Aber: Man muss beides sehen.

Im Folgenden ein paar Zürcher Splitter: Qualitativ und installativ herausragend ist (bis 22. Juli) HOWL (Aufheulen) von Doug Aitken (* 1968 US) bei Eva Presenhuber (Zahnradstr.). Bild Es ist eine technisch äusserst aufwändige Licht-Bild-Objekt-3Kanal-Video-Installation über vier Räume, die in beeindruckender Symbolsprache die Situation des Planeten Erde visualisiert. In Raum 1 stehe ich in einem rundum tapezierten Dschungel-Setting mit vier Licht-Objekten, die – auf den zweiten Blick – Worte wie «Howl» oder «Drama» zeigen. Fraktale Tondo-Reliefs, Wüstenland-schaften und mehr führen zur neuen 3-Kanal-Video-Installation, die eine abgetakelte Wüstenstadt zeigt, in der veraltete Ölpumpen einen Endlos-Rhythmus «spielen», aber nurmehr vereinzelt Menschen anzutreffen sind. Die Galeristin ist damit wohl ein finanzielles Wagnis eingegangen – kein Wunder fragt sie (gerade während ich da bin) den vor Ort Verantwortlichen am Telefon, wie es aussehe (das höre ich natürlich nicht), doch er antwortet: «Nein, bisher nur Besucher…»

Emotional nachhaltig ist nicht nur mit viel Aufwand Inszeniertes. In Sabina Kohlers Off-Space «je vous propose» (gut sind solche Orte einbezogen!) sehe ich die Performance von Sarah Ancelle Schönfeld (*1979/Berlin), proposée par Elise Lammer (Basel). Schönfeld fertigte eine Reihe von türkisfarbenen Frauen-Silhouetten (Stahl) mit zwei kleinen, «goldenen» Gongs als Brüsten. Teils scheinen sie von der Wand in den Raum zu springen oder sie sitzen, knien. Indem die Künstlerin sie mit einem oder zwei Schlägel in Vibration versetzt, entsteht ein Klang-Raum, in dem die Figuren gleichsam zu Leben erweckt sind. Als Erweiterung werden auch gespannte und bemalte Leinwände als «Trommeln» eingesetzt. Die Performance ist kein Konzert, sie zielt vielmehr dahin, die Teilnehmenden in die Vibration einzubeziehen und so ein magisches Erlebnis zu erzeugen, wie es seit Jahrtausenden in Ritualen praktiziert wird. «Gong Bath» nennt sie es. Schön dieses Moment der energetischen Konzentration inmitten der Hektik der Kunst-Maschinerie!

Emotional nachhaltig ist nicht nur mit viel Aufwand Inszeniertes. In Sabina Kohlers Off-Space «je vous propose» (gut sind solche Orte einbezogen!) sehe ich die Performance von Sarah Ancelle Schönfeld (*1979/Berlin), proposée par Elise Lammer (Basel). Schönfeld fertigte eine Reihe von türkisfarbenen Frauen-Silhouetten (Stahl) mit zwei kleinen, «goldenen» Gongs als Brüsten. Teils scheinen sie von der Wand in den Raum zu springen oder sie sitzen, knien. Indem die Künstlerin sie mit einem oder zwei Schlägel in Vibration versetzt, entsteht ein Klang-Raum, in dem die Figuren gleichsam zu Leben erweckt sind. Als Erweiterung werden auch gespannte und bemalte Leinwände als «Trommeln» eingesetzt. Die Performance ist kein Konzert, sie zielt vielmehr dahin, die Teilnehmenden in die Vibration einzubeziehen und so ein magisches Erlebnis zu erzeugen, wie es seit Jahrtausenden in Ritualen praktiziert wird. «Gong Bath» nennt sie es. Schön dieses Moment der energetischen Konzentration inmitten der Hektik der Kunst-Maschinerie!

Eigenartig habe ich – einmal mehr – Blue Velvet erlebt, für mich die unpersönlichste Galerie von ganz Zürich. Was gezeigt wird, ist qualitativ ok, aber da ist niemand, der die Wahl, die Einladung – aktuell die Japanerin Kaito Itsuki (*1993) – mit dem Engagement eines Galeristen/einer Galeristin zu vertreten scheint. Auf mich wirkt es als wäre eine Agentur dahinter, welche ihre Künstler*innen in adäquaten Räumen international präsentiert, auf dass das Curriculum Vitae der Betreffenden ein entsprechendes Image aufzeigt. Das einzige vermittelnde Moment ist der englischsprachige Saaltext , dieses Mal von Mohamed Almusibli (Zürich/Genf), der allerdings vergisst, dass sein Publikum in diesem Kontext kein medientheoretisches Paper benötigt, sondern eine lesbare Einführung in die Gedanken- und Arbeitswelt der gerade mal 30jährigen Künstlerin. – Die Ausstellung trägt den Titel «Looming digits» (was wohl nicht linear «Spiegelnde Finger» meint, sondern vielleicht so etwas wie Energie-Punkte, Körperstellen, die von innen nach aussen, von aussen nach innen wirken, wobei Gürtel, Schnallen und Messer auch den Schmerz mitbeinhalten.

Ganz anders im «Last Tango» – einem Off-Space am Sihlquai 274. Hier wollten die Kuratorinnen Linda Jensen und Arianna Gellini bewusst zwei Welten zusammen-führen, eine (fast) sprachlose und eine extensiv sprachorientierte, will heissen jene von Gil Pellaton (*1982 Biel/Zürich) und jene der in Zürich lebenden Engländerin Leila Peacock (*1981). Das ist als Gegensätzlichkeit spannend. Gil Pellaton zeigt ausgehend von einer knallgelben Nylonjacke verzweigte Stoffbahnen, die auch Spruchbänder sein könnten, die in eine gehämmerte und verbogene Aluminiumplatte münden. Wenn nicht gerade Fullhouse herrscht im nahen Last Tango-Restaurant soll man zusätzlich Paprikaduft wahrnehmen; das war an der Vernissage nicht möglich. Für mich ist diese stumme, scharfe Verdichtung von unausgesprochenen, aber sehr wohl präsenten Gedankensträngen nachhaltig emotional und zugleich zeitlos; das mag ich sehr. Leila Peacocks zwischen Zeichnung und Text changierenden «Fenster» hingegen sind mir ein wenig des Guten zu viel mit all den Referenzen zu Poeten und Philosophen im Tanz um sich selbst. Vielleicht müsste ich sie im Rahmen einer Lese-Performance kennen lernen, um die Substanz zu erkennen; somit weiterverfolgen.

Ganz anders im «Last Tango» – einem Off-Space am Sihlquai 274. Hier wollten die Kuratorinnen Linda Jensen und Arianna Gellini bewusst zwei Welten zusammen-führen, eine (fast) sprachlose und eine extensiv sprachorientierte, will heissen jene von Gil Pellaton (*1982 Biel/Zürich) und jene der in Zürich lebenden Engländerin Leila Peacock (*1981). Das ist als Gegensätzlichkeit spannend. Gil Pellaton zeigt ausgehend von einer knallgelben Nylonjacke verzweigte Stoffbahnen, die auch Spruchbänder sein könnten, die in eine gehämmerte und verbogene Aluminiumplatte münden. Wenn nicht gerade Fullhouse herrscht im nahen Last Tango-Restaurant soll man zusätzlich Paprikaduft wahrnehmen; das war an der Vernissage nicht möglich. Für mich ist diese stumme, scharfe Verdichtung von unausgesprochenen, aber sehr wohl präsenten Gedankensträngen nachhaltig emotional und zugleich zeitlos; das mag ich sehr. Leila Peacocks zwischen Zeichnung und Text changierenden «Fenster» hingegen sind mir ein wenig des Guten zu viel mit all den Referenzen zu Poeten und Philosophen im Tanz um sich selbst. Vielleicht müsste ich sie im Rahmen einer Lese-Performance kennen lernen, um die Substanz zu erkennen; somit weiterverfolgen.

Die (kunst)geschichtliche, historisch-gesellschaftliche Auseinandersetzung erfüllte auf meinem Rundgang die Ausstellung von Christopher Kulendran Thomas/Annika Kuhlmann «For Real» in der Kunsthalle. Sie befasst sich in einem Zusammenspiel von Dokumentarischem und Fiktionalem mit dem 2009 endgültig niedergeschlagenen Versuch der Tamil Eelam-Bewegung im Nordwesten Sri Lankas einen eigenen Staat zu gründen. Die Film, Malerei, Keramik und Textilfiguren umfassende, umfangreiche Schau überzeugt dahingehend, dass sie die Stimmen der Bewegung einfängt, aber auch die Situation der Kunst in Sri Lanka in derselben Zeit reflektiert. Eine ganz eigene Dimension entwickeln dabei die Bilder im oberen Stockwerk, die an «dunkle» Informel -Malerei der 1950er/60er-Jahre erinnern, in Realität aber Produkte eines Algorhythmus sind, der auf dem kunstgeschichtlichen Diskurs der Künstler Sri Lankas zwischen Tradition und Westeinflüssen in den 1980er/90er/00er-Jahre beruht. Die so entstandenen Bilder wurden von Thomas 2022 als Malerei auf Leinwand übertragen und so in eine Jetztzeit und ein Jetztempfinden übersetzt.

Eine komplexe, fundiert umgesetzte Geschichte, die in einem Land, wo 50’000 Menschen tamilischer Herkunft leben, zweifellos Sinn macht.

Mehr wäre zu erzählen, doch lasse ich es hiermit bewenden.

Facebook Juni 2023: Clara Geiger-Woerner (1902-1996) im Engelhaus in Twann

Kann man einen Misserfolg feiern? Misserfolg ist zu hart. Einen ernüchternden Abschluss trifft es besser. JA, MAN KANN DAS FEIERN, ohne Sarkasmus. Und wir werden es am Sonntagnachmittag (2. Juli) hier in Twann tun.

Ich muss mir dabei aber eingestehen, dass das, was mich als dedektivische Recherche, als Ausstellung mit geschichtlichem Charakter interessiert, heutzutage nurmehr vereinzelt auf Echo stösst. Oder wenn schon anders.

Ich muss mir dabei aber eingestehen, dass das, was mich als dedektivische Recherche, als Ausstellung mit geschichtlichem Charakter interessiert, heutzutage nurmehr vereinzelt auf Echo stösst. Oder wenn schon anders.

Konkret geht es um eine Null-Budget-Ausstellung im Engel Haus in Twann, welche Leben und Schaffen von Clara Geiger-Woerner (1902-1996), einer Textil-Gestalterin aus der Region, in den Kontext bedeutender Leistungen von Frauen in den 1930er-Jahren und später in Wert setzen wollte.

Ich bin ob der Situation nicht frustriert, bin nach wie vor überzeugt zusammen mit der Co-Kuratorin gute Arbeit für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Gemeinde Ligerz und darüber hinaus geleistet zu haben, auch wenn das in den letzten sechs Wochen abgesehen von einem guten Start und einigen Highlight-Begegnungen nur wenige interessierte.

Zur Kenntnis nehmen muss ich (müssen wir) aber, dass die Zeit der Ausstellungen, die nicht auf Hype getrimmt sind, nicht mit einem PR-Budget, einem Eventkalender und weiteren «Zückerchen» daher kommt, vorbei ist. Kultur muss ohne Aufwand konsumierbar sein.

Klar, ich weiss, kenne es selbst bestens: Das Angebot an Kultur überfordert uns alle. Man könnte auch positiv argumentieren, dass wir offenbar eine kulturell zu kreative Gesellschaft sind.

Wie gesagt, wir stossen am Sonntagnachmittag, anlässlich der Finissage um 16 Uhr auf den Abschluss an. Ich doppelt. Denn es wird auch mein Abschied als Kuratorin sein, was in meinem Alter eigentlich höchste Zeit ist. Das Rad dreht sich auch für mich.

Wenn wir mehr als 2 Flaschen Wein brauchen, weil mehr Gäste kommen als erwartet, so wäre das wunderbar; Vorrat ist vorhanden!

Die Ausstellung Clara Geiger-Woerner ist bereits ab 12 Uhr geöffnet. Eine ausführliche Wandzeitung erzählt aus ihrer Zeit, Webstücke dokumentieren ihr Schaffen, Dokumente weisen auf die Bedeutung handgewobener Textilien in der ersten Hälfte des 20. Jh.

Die Beschäftigungsgruppe des Bieler Bill-Hauses, welche die Ausstellung punktuell begleitet, wird am Samstag, 1. Juli letztmals vor Ort weben. Der Shop bleibt offen bis Sonntagabend.

Facebook August 2023 Emilja Skarnulyte in der Ferme-Asile in Sion

Manchmal bin ich ein wenig verrückt. Wenn ich eine Ausstellung einfach nicht verpassen will, fahre ich – möglicherweise am letzten Tag – dahin, egal wie weit weg sie stattfinden (zumindest innerhalb der Schweiz – GA sei Dank). So auch gestern, als ich von Twann nach Sion und wieder zurück gefahren bin (6 Std. Zugfahrt), um die Video- Installation «Riparia» (Uferschwalbe) von Emilija Skarnulyte (*1987 Vilnius) zu sehen. Dies in Erinnerung an ihre ausserordentliche, raumfüllende Video – Installation «Sunken Cities» im Centre Pasquart 2021. Damals wie heute ist das Generalthema der litauischen Künstlerin die Unterwasser-Welt, die sie mit einer Mischung aus dokumentarischen und fiktionalen Bildern in ein ganz eigenes Universum überführt.

Manchmal bin ich ein wenig verrückt. Wenn ich eine Ausstellung einfach nicht verpassen will, fahre ich – möglicherweise am letzten Tag – dahin, egal wie weit weg sie stattfinden (zumindest innerhalb der Schweiz – GA sei Dank). So auch gestern, als ich von Twann nach Sion und wieder zurück gefahren bin (6 Std. Zugfahrt), um die Video- Installation «Riparia» (Uferschwalbe) von Emilija Skarnulyte (*1987 Vilnius) zu sehen. Dies in Erinnerung an ihre ausserordentliche, raumfüllende Video – Installation «Sunken Cities» im Centre Pasquart 2021. Damals wie heute ist das Generalthema der litauischen Künstlerin die Unterwasser-Welt, die sie mit einer Mischung aus dokumentarischen und fiktionalen Bildern in ein ganz eigenes Universum überführt.

Dank der Verleihung des alle zwei Jahre vergebenen Preises der schweizerischen «Fondation Taurus pour les arts et les sciences» konnte die Künstlerin ein Filmprojekt zur Rhone von ihrer Quelle im Wallis über Lyon bis hinunter nach Südfrankreich verwirklichen, das nun in der Ferme-Asile – einem Kulturzentrum in Sion mit einer unvergleichlichen Unterdach-Konstruktion – gezeigt wurde. Dabei ist der fiktionale Anteil des Films deutlich grösser als der dokumentarische. Da hätte ich mir etwas mehr als die Kraftwerk-Anlagen gewünscht, welche die Nutzung des Flusses durch den Menschen zeigen, aber das Preisgeld von 10’000 Franken setzt schnell Grenzen bei Filmprojekten.

Fokussiert man hingegen primär auf die Vision der Künstlerin, welche der Seele des Flusses von mythologische Zeiten bis in die Gegenwart ein Gesicht geben möchte, wird reich belohnt. Diese «Seele» ist weiblich; das passt in die allgemeine Genderdiskussion. Es ist aber tatsächlich so, dass bis zurück zu den Kelten Flüsse immer weibliche Namen hatten.

Ein wesentliches Element der künstlerischen Praxis von Emilija Skarnulyte ist ihr eigener, körperlicher Einsatz. So schwimmt sie selbst zu Beginn als Kreatur zwischen Mensch und Fisch in eisigem Gletscherwasser; in ornamentaler Verdoppelung mit sich selbst. Nach einem eher abstrakten Teil ist die Rohne im Tal und wird ohne Rücksicht auf ihre «Seele» zum Elektrizitäts-Rohstoff. Doch der griechischen Mythologie entlehnte, ebenso verführerische wie bedrohliche Wasserwesen – die Künstlerin spricht von Drag Queens – drängen sich bildfüllend ins Geschehen, fordern mit erotischen Bewegungsmustern den Fluss als ihr Revier zurück.

Spiegeltischchen mit kleinen als «River Tears» bezeichnete Glasskulpturen werfen das Licht der Projektion auf die Balken-Konstruktion der «Grange» (Scheune), doch ist der Effekt zu klein, um die Projektion wirklich in den Raum zu vergrössern.

Hat sich die Reise gelohnt? – Ja (mit ein bisschen Nein im Gepäck).

Facebook September 2023 : Alois Lichtsteiner ArtPosition Murten

„Manchmal mag ich es, wenn mich Kunst – welcher Art auch immer – so packt respektive irritiert, dass ich so lange darüber nachdenken muss bis ich für mich einen Sinn gefunden habe.

So wie kürzlich an der ArtPosition in Murten (eine Art kuratierte, regionale Kunstmesse). Da waren drei grossformatige, farbige Leinwände mit je einer langgestreckten Figur in einem fluiden Raum. Alle trugen den dramatischen Titel «tot aufgefunden». Wow! Auf der handgeschriebenen Beschriftung stand als Künstlername Lichtsteiner.

So wie kürzlich an der ArtPosition in Murten (eine Art kuratierte, regionale Kunstmesse). Da waren drei grossformatige, farbige Leinwände mit je einer langgestreckten Figur in einem fluiden Raum. Alle trugen den dramatischen Titel «tot aufgefunden». Wow! Auf der handgeschriebenen Beschriftung stand als Künstlername Lichtsteiner.

Die Bilder können doch nicht von Alois L. stammen, denke ich kopfschüttelnd. Also erkundige ich mich. Doch, A.L. sei richtig, erfahre ich, aber die Bilder stammten aus dem Jahr 1982. Er habe sie eben restaurieren und neu aufspannen lassen. Mmh… 1982 waren wilde Körperthemen Trumpf. Doch wie kam A.L. von da nur zwei Jahre später zu der Malerei an sich thematisierenden Werkserie «Der Inhalt der Gefässe»?

Erst auf der Zugfahrt nach Hause dämmert es mir: Die Malerei selbst hat er als junger Maler «tot aufgefunden» und musste folglich für sich eine neue Malerei erfinden. So macht der Wandel von den frühen Arbeiten zum „Inhalt der Gefässe“ Sinn (die Gefässe selbst als Malerei).

Ich frage den Künstler per Mail, ob ich da richtig liege mit meiner Überlegung und erhalte eine positive Antwort und weiter : «Es war eine sehr existentielle Zeit damals, das spüre ich noch heute». Das dürfte mit ein Grund sein, die Bilder jetzt zu reaktivieren. «Doch zum Glück», schreibt A.L. weiter, «gab es die intensive Begegnung mit Ulrich Look und der Dekonstruktion der französischen Philosophen». Es war vor allem Jacques Derrida, den man mit dem Begriff der «Dekonstruktion» in Verbindung brachte. Heiss diskutiert wurden damals auch die Thesen von Foucault, von Baudrillard, von Deleuze &Guattari.

Mit dem «Inhalt der Gefässe», so folgert A.L., habe für ihn die Zerlegung der Malerei begonnen und nach und nach mit den überlebenden inhaltlichen Bestandteilen einen neuen Aufbau möglich gemacht.

Ich danke dem Künstler für die bereichernde Erkenntnis. Es wird wohl anlässlich einer nächsten grösseren Ausstellung in der Schweiz nötig sein, dass ich die erweiterte Basis mit den Werken der letzten Jahre in vertiefte Verbindung zu bringen versuche.

Facebook September 2023: “Das Imaginäre Haus” Uwe Wittwer, Aiko Watanabe, Ernst Halter

Nicht immer, aber zuweilen sind kleine Ausstellungen beglückender als grosse, mit Superlativen in der Medienwelt angekündigte. Eine solche ist für mich «Das Imaginäre Haus» im Gewerbemuseum in Winterthur, in welcher der Maler Uwe Wittwer (*1954), die Keramikerin Aiko Watanabe (*1971 JP) und der Wortkünstler Ernst Halter (*1980) dem japanischen Schwarz-Weiss-Film «Ugetsu Monatagari» («Erzählungen unter dem Regenwald») von Kenji Mizoguchi (1953) in ihren Medien eine neue Sichtweise geben. Dabei ist es vor allem die Szenographie der Ausstellung, die bemerkenswert ist, schafft sie doch im partiell abgedunkelten Hauptsaal gleichsam eine vierte Dimension des Themas. Zur physischen, der malerischen und der poetischen Umsetzung kommt die atmosphärische, die einem als Besuchende in ihren Bann zieht.

Nicht immer, aber zuweilen sind kleine Ausstellungen beglückender als grosse, mit Superlativen in der Medienwelt angekündigte. Eine solche ist für mich «Das Imaginäre Haus» im Gewerbemuseum in Winterthur, in welcher der Maler Uwe Wittwer (*1954), die Keramikerin Aiko Watanabe (*1971 JP) und der Wortkünstler Ernst Halter (*1980) dem japanischen Schwarz-Weiss-Film «Ugetsu Monatagari» («Erzählungen unter dem Regenwald») von Kenji Mizoguchi (1953) in ihren Medien eine neue Sichtweise geben. Dabei ist es vor allem die Szenographie der Ausstellung, die bemerkenswert ist, schafft sie doch im partiell abgedunkelten Hauptsaal gleichsam eine vierte Dimension des Themas. Zur physischen, der malerischen und der poetischen Umsetzung kommt die atmosphärische, die einem als Besuchende in ihren Bann zieht.

Durch die auf schwarz-weissen Aquarellen basierenden Inkjet-Prints von Uwe Wittwer ist man visuell und emotional mitten in der Geschichte der japanischen Töpferfamilie aus dem 16. Jahrhundert – malerisch, nicht illustrativ! Die in einem von der Künstlerin selbst gebauten Holz-Ofen bei 1400° gebrannten Keramiken zeigen die Tradition des uralten Handwerks, betonen die materielle Lebensgrundlage von Genjuro und Miyagi respektive Tobei und Ohama. Die Dreizeiler von Ernst Halter verbinden sie durch eine einfühlsame, reflektierende Wahrnehmung.

Sehr, sehr stark vereinfacht geht es in Mizoguchis Film um Aufbruch, Traum, Verführung, Liebe, Erfolg, Reichtum, Gier und… Erkenntnis und Rückkehr. Somit eine x-fach wiederholte Geschichte, die im Heute so relevant ist wie im Damals.

Uwe Wittwer hat sich schon vor 10 Jahren damit befasst, wobei die Auseinandersetzung u.a. in das bibliophile Künstlerbuch «Brandherd» (Verlag Rothe, Bern, 2017) mündete. Dass er auf den Film von Mizoguchi stiess, ist nicht verwunderlich, gilt er doch als einer der weltweit besten Filme aller Zeiten. Ausgehend von seinem eigenen Schaffen faszinierte Wittwer ohne Zweifel Mizoguchis Umgang mit Licht und Schatten, der die Grenzen zwischen Realität und der Vorstellung von Realität zeitweise verwischt. Denn genau das strebt auch Wittwer in gewissen Werken an, die er gleichsam als Fotonegative malt. Zudem sind ihm wenig bekannte geschichtliche Hintergründe einer Werkserie wichtig. Speziell aus heutiger Sicht kommt Mizoguchis frühes Engagement für die Eigenständigkeit der Rolle der Frauen hinzu. Dafür steht nicht zuletzt Aiko Watanabe, ist sie doch eine der wenigen Keramikerinnen in Japan, die sich nicht im Verbund einer Schule bewegen. Im sehr lange traditionsverhafteten Japan wurden die Frauen vom Umgang mit dem Feuer fern gehalten, da man glaubte sie würden die Feuergötter erzürnen. So ist sie in der Ausstellung nicht nur Interpretin des im Film zentralen Handwerks des Töpferns, sondern auch der beiden im Leiden stark gewordenen Frauen Miyagi und Ohama.

Uwe Wittwer hat sich schon vor 10 Jahren damit befasst, wobei die Auseinandersetzung u.a. in das bibliophile Künstlerbuch «Brandherd» (Verlag Rothe, Bern, 2017) mündete. Dass er auf den Film von Mizoguchi stiess, ist nicht verwunderlich, gilt er doch als einer der weltweit besten Filme aller Zeiten. Ausgehend von seinem eigenen Schaffen faszinierte Wittwer ohne Zweifel Mizoguchis Umgang mit Licht und Schatten, der die Grenzen zwischen Realität und der Vorstellung von Realität zeitweise verwischt. Denn genau das strebt auch Wittwer in gewissen Werken an, die er gleichsam als Fotonegative malt. Zudem sind ihm wenig bekannte geschichtliche Hintergründe einer Werkserie wichtig. Speziell aus heutiger Sicht kommt Mizoguchis frühes Engagement für die Eigenständigkeit der Rolle der Frauen hinzu. Dafür steht nicht zuletzt Aiko Watanabe, ist sie doch eine der wenigen Keramikerinnen in Japan, die sich nicht im Verbund einer Schule bewegen. Im sehr lange traditionsverhafteten Japan wurden die Frauen vom Umgang mit dem Feuer fern gehalten, da man glaubte sie würden die Feuergötter erzürnen. So ist sie in der Ausstellung nicht nur Interpretin des im Film zentralen Handwerks des Töpferns, sondern auch der beiden im Leiden stark gewordenen Frauen Miyagi und Ohama.

Foyer, Saal I und III haben mehr dokumentarischen und ergänzenden Charakter, was wichtig ist für den Einstieg ins Zentrum und dessen Reflektion.

Facebook September 2023: Fausta Squatriti, Delphine Coindet, Paul Bernard

Centre Pasquart. Langsam lässt sich erkennen, wohin Paul Bernard (*1985) – seit Herbst 2022 Direktor des Bieler Kunsthauses – das Schiff lenken wird. An der Vernissage der Ausstellungen von Fausta Squatriti und Delphine Coindet sprach er – gleichsam en passant – von der doppelten Aufgabe des Hauses als Museum und Kunsthalle. Das heisst nun schon zum zweiten Mal eine Kombination einer rollenden Sammlungspräsentation, einer Ausstellung, die ein bisher in der Schweiz zu wenig beachtetes Lebenswerk zeigt und einer jüngeren Position, ergänzt durch ein frei bespielbares Kabinett. Diese Gleichzeitigkeiten verschiedener Blickwinkel gefällt mir sehr. Stur müssen sie ja nicht eingehalten werden.

Das Schwergewicht liegt für mich aktuell bei der Retrospektive der mir bisher unbekannten, 82jährigen Mailänder Künstlerin Fausta Squatriti. Die zwischen 1960 und 2023 (!) geschaffenen Werke zeigen einen beeindruckenden Werdegang von faszinierenden „Urformen“ (Bild) auf Papier, über surreal-poppige Buster Keaton Inszenierungen hin zu designnahem Fantasie-„Mobiliar für das Universum“, gefolgt von einer Phase immer strenger werdender Geometrie bis zur aktuellen „Explosion“ in einem reichen, erzählerischen, humorvollen Himmelssaal. Squatriti war keine Feministin, nennt in einem Interview die klassischen Männernamen der Moderne als ihre Vorbilder, bewegt sich aber souverän im männerdominierten, italienischen Umfeld und wird ausgelegten Fotos zufolge auch akzeptiert. Selbst Man Ray fotografiert sie in für ihn klassischer Pose – eine Art Remake der berühmten Foto von Meret Oppenheim; allerdings mit fast 50jähriger Zeitdistanz, nämlich 1972 anlässlich von Squatritis Ausstellung in der renommierten Galerie Denise Renée in Paris.

Das Schwergewicht liegt für mich aktuell bei der Retrospektive der mir bisher unbekannten, 82jährigen Mailänder Künstlerin Fausta Squatriti. Die zwischen 1960 und 2023 (!) geschaffenen Werke zeigen einen beeindruckenden Werdegang von faszinierenden „Urformen“ (Bild) auf Papier, über surreal-poppige Buster Keaton Inszenierungen hin zu designnahem Fantasie-„Mobiliar für das Universum“, gefolgt von einer Phase immer strenger werdender Geometrie bis zur aktuellen „Explosion“ in einem reichen, erzählerischen, humorvollen Himmelssaal. Squatriti war keine Feministin, nennt in einem Interview die klassischen Männernamen der Moderne als ihre Vorbilder, bewegt sich aber souverän im männerdominierten, italienischen Umfeld und wird ausgelegten Fotos zufolge auch akzeptiert. Selbst Man Ray fotografiert sie in für ihn klassischer Pose – eine Art Remake der berühmten Foto von Meret Oppenheim; allerdings mit fast 50jähriger Zeitdistanz, nämlich 1972 anlässlich von Squatritis Ausstellung in der renommierten Galerie Denise Renée in Paris.

Es ist sehr schade, dass die Künstlerin aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen konnte, zu gern hätte ich ihr Lachen – wie man sagt, lachte sie oft – gehört und vor allem gespürt. Kuratiert wird die Ausstellung von Marjolaine Lévy, welche das «Archivio Fauta Squatriti» betreut – auch das eine Spezialität Bernards – der Direktor muss nicht immer auch der Kurator sein.

Die Ausstellung wagt in den Galerien ein Zusammenspiel zwischen Squatriti und der um 30 Jahre jüngeren Delphine Coindet. Und zur Überraschung funktioniert das wunderbar, ja man braucht sogar eine Weile bis klar wird, was zu wem gehört. Das hat mit der Designnähe, der Liebe zu Spiegeln, neu definierten Alltagsgegenständen zu tun. Highlight ist für mich hier Coindets «Cosmos» von 2009 – eine Raumskulptur mit Rudern und Kegelkugeln (Bild), die ihr Echo in den spiegelnden Billardkugeln von Squatriti haben.

Die Ausstellung wagt in den Galerien ein Zusammenspiel zwischen Squatriti und der um 30 Jahre jüngeren Delphine Coindet. Und zur Überraschung funktioniert das wunderbar, ja man braucht sogar eine Weile bis klar wird, was zu wem gehört. Das hat mit der Designnähe, der Liebe zu Spiegeln, neu definierten Alltagsgegenständen zu tun. Highlight ist für mich hier Coindets «Cosmos» von 2009 – eine Raumskulptur mit Rudern und Kegelkugeln (Bild), die ihr Echo in den spiegelnden Billardkugeln von Squatriti haben.

Die von Coindet inszenierte Salle Poma gefällt mir hingegen weniger. Zwar gibt es da Versatzstücke aus früheren Hauptwerken – auch Schriftbilder – aber sobald der Ateliercharakter des Saales in private Arrangements aus tausend Kleinigkeiten abdriftet, verliert die Gestaltung für mich an überpersönlicher Relevanz.

Bleibt das Kabinett mit einem aus zwei Filmen kompilierten Bewegt-Streifen, der mich gemäss Saaltext in einem Hochgeschwindigkeits-Express in meinen eigenen Cosmos namens «Funnel» führen soll. Da ich gerade nicht in der Laune war, die sich bildlich drehende Wendeltreppe hinunter und später wieder hinaufzusteigen, habe ich den französischen Filmemacher Bertrand Lamarche (*1966) fürs erste mal registriert und warte auf eine zweite Begegnung.

Facebook Oktober 2023: Marc Antoine Fehr Burgdorf

Zwei Ausstellungen meiner aktuellen Prioritäten-Liste kann ich abhaken: Jene von Marc Antoine Fehr im Museum Franz Gertsch in Burgdorf und jene von Thomas Huber im MASI in Lugano. Wenn ich zunächst auf Fehr eingehe, so weil man den grossen, ersten Saal nicht einfach unter „gesehen“ abhaken kann. Da hängen die beiden gigantischen Querformate „Le tombeau de Actéon“ (2006) Bild und „Le monde ancien“ (2023) einander gegenüber. Während das Grab des griechischen Jägers Actéon bezüglich Figuration und Malerei ins geheimnisvolle, mythische Universum Fehrs eingeordnet werden kann, zeigt „Le monde ancien“ eine ganz andere inhaltliche und malerische Umsetzung desselben Themas.