Max Milian Wandeler Buchtext Monographie

Gemalte Stadtträume

www.annelisezwez.ch Text zu Leben und Werk Weitere Autoren: Christoph Lichtin, Marco Obrist, Carsten Jörgensen

Wo kann Blau noch bauen?

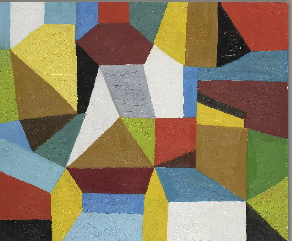

Die Van Gogh-Farbtube hat er in der linken, den Pinsel in der rechten Hand. Max Wandeler sitzt im Malerhemd auf dem Bürostuhl vor der Staffelei. Eine hochformatige weiss grundierte Leinwand steht darauf. Rot, Grün, Ocker und Gelb hat der Maler schon gesetzt. Einfache Formen die einen mehr linear, so breit wie der Pinsel, die andern eher eckig, aber keine mit rechten Winkeln. Auch Angerundetes ist da.

Max Wandeler an der Staffelei, 2007

Prüfend hält er inne, dreht den Kopf nach rechts und überschaut die Auswahl der Farbtuben auf dem Malertisch neben ihm. Er wählt ein helles Grün, nimmt einen neuen Pinsel und beginnt erste Winkel und Flächen mit Farbe zu verbinden. Freihändig: von der Hand zur Leinwand sind es vielleicht zwölf Zentimeter. Die hellere Farbe lässt grössere Flächen zu; emotionale Regungen sind keine zu sehen. Der Körper ist ruhig, die Hand sicher. Unsichtbar vernetzen sich die Signale von linker und rechter Hirnhälfte: Erfahrung und Gestaltungswille.

Da steht ein Rot ganz allein wie kann er es einbinden? Das Hellgrün schafft die Brücke zum Gelb. Das erdige Braun, nicht weit von Ocker, dämpft den Frühling. Blau endlich Blau doch welches? Der blaue Pinsel ist eingetrocknet. In der Schublade liegen neue, gereinigte bereit. Die Wahl fällt auf ein Wasserblau. Teiche für den Park? Das deutungshungrige Auge, das den Maler bei seinem Tun beobachtet, möchte es gerne. Doch die Leinwand, die langsam zum Bild wird, verweigert sich. Das Blau steht im Dienst des Rot, des Grün, des Gelb und paart sich mit ihnen in Mass und Kraft. Gleichgewicht ist eine Frage der Menge und der Intensität. Es geht jetzt um rund und eckig. Bänder werden zu Speichen. Das Rad ist Rad.

Langsam wird es eng in der Stadt, die Balance ist fragil, die Möglichkeiten sind begrenzt. Jede Fläche, jedes Feld, jede Strasse will ihren eigenen Platz. Jetzt nicht die falsche Farbe wählen ein dunkles Rot gibt Gewicht, da und dort. Und dann ist es Zeit für Weiss es verbindet, vernetzt, schafft Licht, nimmt Schwere der Maler weiss jetzt, es wird gelingen, er wird es einmal mehr schaffen, ein Nichts eine weisse Fläche ohne vorgegebene Regeln und Gesetze in (s)ein buntes Spiel von Farben und Formen zu verwandeln. Die letzten offenen Partien übernimmt das Schwarz.

Ob das jeweils ein Glücksmoment sei, wenn die Leinwand gefüllt, die Formen ihren Platz, die Farben ihre Melodie haben, fragen wir ihn nach rund drei Stunden konzentrierter Arbeit. «Ja», meint er, «vielleicht schon». Es habe ihm noch nie jemand beim Malen zugeschaut, sagt er. Doch man sieht ihm die Anstrengung nicht an. Ob ich ein «Subway»-Bild wolle, hatte er mich zuvor gefragt. «Subway» nennt Max Wandeler die Bildserie, an welcher er seit 2005 arbeitet und die entfernt an Pläne von U-Bahnen erinnert, aber ausser dieser Assoziation nichts weiter mit ihnen zu tun hat. «Nein», antwortete ich, «ich möchte lieber eine Landschaft» in der Hoffnung, dass daraus etwas Neues entstehen würde, das Lineares und Flächiges verbindet. Das ist nun auch geglückt. «Ein solches Bild habe ich noch nie gemalt», meint er, und seine Freude spiegelt sich in einem feinen Schmunzeln.

Ich habe mir im Rahmen der Vorbereitungen für die vorliegende Monographie nicht nur einen «Ortstermin» hinter der Staffelei gewünscht, sondern auch eine Rundfahrt durch Luzern, mit Halt an wichtigen Stationen des Architekten Max Wandeler. Nach der Hausermatte, dem Gymnasium Alpenquai und der Überbauung Schönbühl geht es hinauf auf den «Gütsch», wo Wandeler in den 1990er-Jahren die alte, verwahrloste «Alte Pension Wallis» gekauft hatte, in welcher Königin Viktoria von England einst ihre Schweizer Ferien verbracht hatte.

«Das für die Stadt Luzern wichtige Haus mit wunderbarer Aussicht auf den See, galt als unrettbar», sagt Max Wandeler. Um einen Abriss zu verhindern, habe er es erworben und seither in Etappen sanft renoviert. Eine Wohnung hat er dabei für sich selbst instand gestellt, um künftig auf dem «Gütsch» zu malen, statt in der «Abstellkammer» hinter dem Grossraumbüro seines einstigen Architektur-Unternehmens im Wohnhaus in St. Niklausen. Eine Staffelei steht tatsächlich da, auch Farben und Pinsel gibt es und in Kisten, Kasten und Gestellen vieles, das sich im Laufe des Lebens angesammelt hat und tausend Geschichten erzählen könnte. Aber, so hat man den Eindruck, so richtig zu Leben erwacht ist die Idee vom «Maler vom Gütsch» wohl noch nicht. Vermutlich ist es ganz einfach praktischer zuhause, gleich um die Ecke «ins Atelier zu verschwinden».

Die geräumige Wohnung ist eigentlich auch nicht das Lager des Kunstsammlers Max Wandeler, doch plötzlich blitzt es in den Augen des Sammler-Maler-Architekten. Wir stehen vor einer an die Wand gelehnten, grossformatigen Zeichnung einer «Goldwespe» von Walter Linsenmaier (1917-2000), dem grossen Luzerner Insekten-Illustrator. In langen Stunden hat der Forscher und Zeichner «seine» Wespen unter dem Mikroskop beobachtet, dabei immer neue Untergruppen entdeckt, und sie schliesslich Zelle für Zelle mit Farbstiften auf dem Papier zum Leben erweckt. «Ob das Kunst ist oder nicht, ist mir egal, es ist einfach grossartig wie Linsenmaier Konstruktion und Lebendigkeit dieses Organismus einzufangen wusste», schwärmt Max Wandeler und präzisiert: «Facettenaugen haben etwas Magisches an sich». 1979 fand im Rathaus in Luzern eine grössere Ausstellung mit Werken Walter Linsenmaiers statt. Da entdeckte Wandeler das Bild. Es trug den Vermerk: unverkäuflich. «Ich habe Linsemaier dann angerufen und schliesslich nannte er doch einen Preis, 35 000 Franken. Das war viel Geld, aber ich wollte das Bild unbedingt haben.»

Was in jenem Moment einfach so im Raum stehen blieb, gewann im vertieften Einblick in Leben und Schaffen Max Wandelers immer mehr an Bedeutung. Im Gespräch sagte er einmal, er sei ein aktiver und ein passiver Künstler. Das ist eine sehr treffende Charakterisierung. Es war im Wohnraum seines zum See und nach hinten bis ins Urnerland blickende 1970er-Jahr-Hauses in St. Niklausen. Da wo afrikanische und ozeanische Skulpturen und Masken, insbesondere der «Fang» aus Gabun, auf Bilder von Karin Kneffel, Dennis Hollingworth und Max Wandeler selbst sowie eine markante liegende Skulptur von Tony Cragg stossen. Wenn er Kunst kaufe, so Max Wandeler, müsse er fasziniert sein davon, das Bild, die Skulptur müsse ihn treffen. Er sammle nicht nach einem System, sondern spontan, aus dem Moment, aus der Begegnung, aus der Atmosphäre, aus der Dimension des erweiterten Blicks. Das Sammeln habe nichts mit seiner eigenen Kunst zu tun, ergänzte er.

Von aussen betrachtet mag man dem letzten Satz nicht so recht zustimmen, denn die Persönlichkeit Max Wandelers erscheint umso schillernder, je differenzierter man die Netzwerke seines Denkens und Fühlens zu spüren beginnt. Da werden die drei Stränge jener des tätigen Architekten, jener des intuitiven Sammlers und jener des ausübenden Malers plötzlich zu Facetten eines Ganzen. Da ist sein Verständnis von Architektur im Einflussbereich von Alvar Alto, Mies van der Rohe und Le Corbusier, die Bauen als Interaktion von Mensch und Raum begriffen. Da ist der Sammler, der in Werken von Künstlern und Künstlerinnen aus aller Welt Aspekte jener universellen Weite spürt, die weder der Einzelne noch der Alltag sichtbar zu machen vermag. Und da ist der Maler, der abseits der Heerstrassen der Kunstszene und der öffentlichen Diskussion sich selbst im Prozess des Kreativen erleben will. Weil der Mensch letztlich eins ist mit sich selbst, ist alles mit allem im Austausch, wenn auch oft weder rational noch linear.

Wenn ihn da also Walter Linsenmaiers mikroskopisches Bild einer Goldwespe in ihrer schillernder Farbigkeit und mit ihrem konstruktiv aufgebauten Körper als Hülle, Schutz und Sitz des Lebendigen, fasziniert, so spürt man förmlich die Energien, die da ausgetauscht werden: zwischen dem Individuellen und dem Übergeordneten, wie es den Architekten täglich beschäftigt, aber auch die Wechselwirkung zum Konstruktiven seiner eigenen Malerei, die nie ins Konkrete mündet, sondern stets das Irrationale dynamischer Brüche mit beinhaltet.

1986 haben Walter Linsenmaiers Insekten-Körper Max Wandeler möglicherweise im Zusammenhang mit der Verleihung des Kulturpreises der Innerschweiz an Walter Linsenmaier (1985) erneut so gepackt, dass er, nach längerem Unterbruch, zum Bleistift greift und eine Vielzahl an Zeichnungen mit insektenähnlichen Wesen schafft. Nicht aus wissenschaftlichem Interesse, wie seinerzeit Linsenmaier, sondern möglicherweise weil Insektenkörper im Vergleich zum menschlichen geradezu surreal sind, Leben in gänzlich anderer Form beinhalten, auch viel ausgeprägter Hülle sind als unser Fleisch und somit zu einer Art lebendiger Architektur werden.

Dass Surreale hat Max Wandeler schon immer irritiert. Man könnte sagen, es ist die «Heimat» seines künstlerischen Interesses aktiv und passiv. Das ist nicht überraschend, denn zu Luzern gehört seit Max Wandelers Jugendjahren der grosse Schweizer Surrealist Max von Moos. Das erste Bild überhaupt, das Wandeler erwarb, war 1962 dessen Werk «Zyklop». 1961 hatte Fritz Althaus im Kunstmuseum Luzern eine Retrospektive für den als Kommunisten verschrienen Künstler eingerichtet, die für dessen Rezeption bahnbrechend war und ganz offensichtlich auch den jungen Architekten Wandeler in den Bann zog. 1962 war Max Wandeler von seinem Nachdiplom-Studium am Institute for Technology in Georgia zurück in Luzern und verdiente sich als Partner des eine Generation älteren Carl Griot die ersten Sporen als Architekt.

Zeichnerisch ausgesprochen begabt, war Kunst für ihn seit seiner Schulzeit ein Thema. Kultur wurde in der Familie hoch gehalten: Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater schrieb neben seiner Berufstätigkeit bei der Schweizer Post mehrere altphilologische Bücher. So wundert es nicht, dass der Architekturstudent in den 1950er-Jahren nach Rom fuhr, um wie einst die Präraffaeliten diese Stadt zu aquarellieren. Eines der Aquarelle reichte er gar bei einem Wettbewerb der ETH Zürich ein und gewann dafür einen Preis. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits entschieden, dass er zuerst Architekt werden und sich dann erst der Kunst widmen wollte, oder etwas salopp ausgedrückt zuerst Geld verdienen, um dann Künstler zu werden. Die Generation Max Wandelers erinnert sich noch zu gut an die Linsen zum Abendbrot, die sie mangels Alternativen täglich aßen, als dass sie das «Brotlose» hätte wählen mögen.

Schliesslich wurde Max Wandeler ein dank seines Pragmatismus erfolgreicher Architekt im Spannungsdreieck von Bauen, Sammeln und Malen.

«Dieses Bild gibt mir Kraft» dachte er, als er es sah, und so fing er an Geld beiseite zu legen, um den 2300 Franken teuren «Zyklop», den Max von Moos 1960 gemalt hatte, zu erwerben. Dieses Werk wurde später Titelbild der ersten Monographie zu Max von Moos und befindet sich heute als Dauerleihgabe im Kunsthaus Zug. Mag sein, dass sich Max Wandeler das Mythologische und das Gegenwärtige, das in von Moos Werk zu einer eigenen, formbetonten Sprache verschmilzt, als Verbindung der geschichtsorientierten elterlichen Prägung und seiner eigenen zukunftsorientierten Vision offenbarte. Selbst künstlerisch tätig war Max Wandeler in dieser Zeit erst sporadisch.

Sein sich von den Jugendjahren abhebendes eigenes Schaffen setzt um 1964 mit aufgefächerten Torsi und abstrakten Formen ein, um dann 1969 in frei mit dem Körper spielenden, linear aufgebauten Zeichnungen einen ersten Höhepunkt zu erreichen. Das Surreale von Max von Moos spielt nun mit Le Corbusier, mit Horst Antes, Dubuffet, Picasso und anderen. Fragmentieren, aufschneiden und mit Schwung neu zusammensetzen ist das, was ihn reizt. Das Surreale, das in der Schweiz in der zweiten Hälfte der 60er-Jahre ein breites Revival erfährt, ist bei Max Wandeler nicht auf psychische Erkundungen ausgerichtet, wie etwa bei Francis Bacon. Es ist die formale Freiheit, die ihn beglückt, der Geist der 1960er-Jahre vielleicht.

Mag sein, dass der Engel, der mit einem Dreifachfuss mit der Sonne Fussball spielt (28.11.69) symptomatisch ist für die Zeit. Eine Art Spiegelbilder sind auch die «Milian im Auto»-Zeichnungen, die Max(imilian) lustvoll unterwegs zeigen; mit dem Auto, das so manchem Mann eine zweite Haut ist. Manchmal zeichnet er sich allein unterwegs, zuweilen auch zu zweit. Zweifellos ist dann Irène mit dabei, seine Frau, mit welcher er seit 1964 verheiratet ist.

Sein künstlerisches Schaffen beschränkt sich in den 1960er-Jahren primär auf Zeichnungen das kann nicht erstaunen, denn gefordert ist in dieser Zeit vor allem der Architekt in ihm. Nach dem Tod seines Büro-Partners Carl Griot (1964) macht sich Max Wandeler selbständig und führt ein Architekturbüro unter eigenem Namen. Zusammen mit den Büros Eggstein und Anselm gewinnt er 1963/64 den Wettbewerb für den Bau der Kantonsschule Alpenquai, eine für ihn wegweisende Architektur, die auf Transparenz ausgerichtet ist, auf ein Miteinander von Innenräumen und Aussenhöfen, als eine Art Architektur-Landschaft.

In dieselbe Zeit fällt auch die Begegnung mit dem finnischen Stararchitekten Alvar Aalto, der in den 1960er-Jahren das Hochhaus Schönbühl für Luzern entwirft. Max Wandeler obliegt die Bauausführung und gleichzeitig treibt er im selben Areal die in einem Wettbewerb ausgezeichnete erste Etappe der Wohn-Überbauung Schönbühl voran. Es sei ihm bei seinem Konzept, so sagt er, vor allem darum gegangen, vom Blockbau wegzukommen, mit einfachen Modulen konstruktiv und perspektivisch differenziert zu arbeiten, um dadurch individuelleren Charakter für die einzelnen Segmente der Anlage zu erreichen.

Auch hier ist man geneigt, von einer Architektur-Landschaft zu sprechen, deutlicher noch von einem urbanen Komplex, einer Stadt in der Stadt, in welcher offene und umbaute Zonen in stetem Austausch stehen. Alvar Alto besuchte Max Wandeler mehrfach in seinem Büro, wobei er ihm so die Anekdote jedes Mal seinen Vorrat an Whisky und Cinar geleert habe. Wesentlicher war aber zweifellos die Auseinandersetzung mit der Architektur des Finnen, die nicht zuletzt vom Aufbrechen rechter Winkel gekennzeichnet ist. Bis in die tannenzapfenartig angelegte «Hausermatte» eine der späteren grossen Überbauungen Max Wandelers (1995/96) ist das Multiperspektivische, das einander Zu- und voneinander Abwenden der einzelnen Module ein Charakteristikum seiner Baupläne.

Obwohl ihm wenig Zeit bleibt daran zu denken, dass er neben der nach aussen gerichteten Architektur auch einen Kosmos ganz für sich entwickeln will, ist erstaunlich oder vielleicht für das persönliche Hoch in jener Zeit auch bezeichnend wieviel Dynamik, wieviel freie Formentwicklung die Zeichnungen der späten 1960er-Jahre aufzeigen. Souverän bewegen sich die stets zu Bändern verdoppelten Lineaturen auf dem Papier, geben sich die Hand, über- und unterfahren sich und schliessen sich zum Ganzen. Eigenartigerweise und später in den durchwegs allover gemalten Bildern fortgesetzt gibt es keine sich ins Unbestimmte weitenden Linien, alles ist irgendwie umfahren und schliesst sich.

In der Architektur baut man ja auch keine Mauern, die im Nichts enden, könnte man sagen, aber hier ist es wohl doch mehr vielleicht das Bedürfnis nach Schutz, nach Innenraum oder Innenhof, nach Geborgenheit, selbst in der Freiheit. Und es erklärt hier etwas vorgreifend möglicherweise auch, warum die Kunst Max Wandelers bis zu dieser Publikation sein Privatissimum bleibt, von dem nur seine engsten Freunde wissen, und nicht einmal jene Kenntnis haben, die schon einmal Gelegenheit hatten, bei ihm in St. Niklausen Teile seiner Kunstsammlung zu besichtigen. Denn Max Wandeler lässt nie einen Hinweis darauf verlauten, dass zwischen den Bildern von Ugo Rondinone, Uwe Wittwer, Kiki Smith, Dahmen, Abraham, Hamack und vielen mehr auch welche von ihm selbst hängen. Einmal habe jemand gesagt, ach, das seien doch sicher Werke dieses jungen Amerikaners was Max Wandeler jedoch mit einem lakonischen «nein» unter den Tisch gekehrt habe, sagt er.

Es ist nicht ganz richtig, dass es bis 1970 «nur» Zeichnungen gab es entstanden auch einige wenige, formal reduzierte Bilder, zum Beispiel ein Querformat in steinfarbenen Grautönen, das zwei frei gefächerte Flügelformationen zeigt, eine Art Auffliegen, das aber gleichwohl erdgebunden wirkt. Es ist ein Versuch, das Thema der Zeichnungen in eine feste Form zu giessen. Offenbar befriedigte ihn dieser jedoch nicht oder vielleicht hatte er Angst, dem Spontanen der Zeichnung im Repräsentativen des Bildes nicht gewachsen zu sein, was die Form und seinen hohen Anspruch betrifft. Was die «private» Zeichnung darf, scheint ihm in der Malerei, in der Annäherung an «Kunst», schon nicht mehr erlaubt. Seinem eigenen Empfinden nach verlangen solche Werke offensichtlich nach mehr Distanz.

So ist nicht weiter verwunderlich, dass seine künstlerische Entwicklung sich nicht von den expressiven Arbeiten her fortsetzt, sondern von den «Schibig»-Zeichnungen. Der Verweis auf den vergessenen Luzerner Künstler Philipp Schibig (* 1940) mit seinen randgefüllt-verschachtelten Zeichnungen mag hinken, aber die Art und Weise wie Max Wandeler auf Reisen, zum Beispiel nach Venedig, in den 1960er-Jahren Städte dekonstruiert und zugleich zeichnerisch verdichtet, hat durchaus etwas vom Räderwerk zwischen Ordnung und Chaos von Schibigs «Sandkastenlandschaften». Diese Dynamik von fester Form und bewegten Impulsen steigert Max Wandeler um den Faktor Farbe, vor allem in den Bildern der späten 1990er Jahren. Der Ansatz ist aber auch in den Nahsichten der 1960er-Jahre (vereinzelt) und in den Arbeiten der 1970er-Jahren bereits spürbar.

Es entstehen zunächst konstruktive «Architekturen» in Bildform, die nicht zuletzt verraten, dass sich Max Wandeler in der internationalen Kunstszene immer besser auskennt. Dann modelliert er auch mit Moltofill-Spachtelmasse, besandet und koloriert die Reliefs, die braunrote Stätten (nicht Städte) in Flugperspektive zeigen. Die Assoziation zu archäologischen Stätten ist nahe liegend. Es spiegeln sich darin zum einen Erinnerungen an den sich gerne mit dem alten Griechenland auseinandersetzenden Vater sowie Einflüsse der Schweizer Kunst der 1970er-Jahre.

Zum andern sind es aber auch Versuche, die tägliche Arbeit als Architekt (auch das damit verbundene Wissen und Können) auf einer gänzlich anderen Ebene zu re-formulieren. So wie jeder Hausbau mit einem Eindringen in den Untergrund beginnt, so setzt auch Max Wandeler im Fundament der Kultur an und schafft sich damit nicht zuletzt jenen eigenen Untergrund, der nur ihm gehört: einen Ort kreativen Innehaltens und Schaffens ohne die Anforderungen, welche die Architektur an der sichtbaren Oberfläche von ihm fordert.

Die Spannweite ist enorm. «Draussen» baut Max Wandeler in den 1970er-Jahren unter anderem zwei für die Epoche des Elementbaus charakteristische Schulbauten die Kantonsschule in Reussbühl und ihre formale «Umkehrung» wenig später in Sursee bei denen nicht grosse architektonische Würfe gefordert sind, sondern Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Umsetzung in einem Minimum an Zeit. «Ich musste ein eigenes Vorfabrikations-System entwickeln, denn die Schule sollte in nur zwölf Monaten fixfertig erbaut sein», erinnert sich Max Wandeler. Ein Freund meint, sein Erfolg gründete wohl in seiner Fähigkeit, zeittypische Architektur mit betrieblichen und funktionellen Überlegungen zu paaren.

Doch nicht nur das Zeittypische interessiert Wandeler; er setzt sich je mehr die finanzielle Situation es erlaubt auch für das kulturelle Bauerbe der Stadt Luzern ein. Als Mitglied der Altstadtkommission sei er zeitweise zugleich der Jüngste wie der Konservativste gewesen, entsinnt er sich. Einsatz heisst für ihn unter anderem, dass er Altstadthäuser erwirbt, allein oder in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege renoviert und wieder in den «Betrieb» der Stadt integriert. Ein Beispiel hiefür ist die «Alte Suidtersche» Apotheke an der Bahnhofstrasse, die er gleich samt des alten Inventars kauft, das nun als Mini-Museum zur Strasse hin von früheren Zeiten erzählt.

Erfolg bringt nicht nur Freunde. Das erfährt auch Max Wandeler. Obwohl er aus vollem Herzen Luzerner ist, behält er darum eine gewisse Distanz und bei Recherchen stellt man überrascht fest, dass er bis in die Kulturszene hinein ein weitgehend Unbekannter ist. So ist auch zu erklären, dass bis zu dieser Publikation kaum jemand wusste, wie oft sich der Architekt zurückzog, um im Dialog mit sich und nur sich Maler zu sein, wie Ausspannen (in den Ferien zum Beispiel) für ihn stunden-, tagelanges Malen bedeutete. Analog verlagerte er auch das mehr und mehr an Bedeutung gewinnende Kunstsammeln von Luzern weg auf die internationale Ebene; auf die Kunstmesse in Basel zum Beispiel.

Diejenigen, die schon einmal mit ihm unterwegs waren, wissen wie er da zum Jäger wird, wie er darauf wartet, dass ihn etwas von Innen her packt, dass er mit gewachsenem Wissen zwar, aber ohne konzeptuelle Strategie von einer bildnerische Idee gefangen genommen wird und nicht anders kann, als das Werk zu erwerben. Weil es etwas in ihm öffnet und den Blick frei gibt auf etwas Grösseres, Weiteres, Offeneres, Unerreichtes.

Das sich weitende Wissen des Sammlers wandelt auch das künstlerische Schaffen Max Wandelers. Waren die 1970er-Jahre ausgesprochen produktiv und legen, vor allem in den späten 70ern, mit ihren Annäherungen an Stadtpläne und urbane Vernetzungen die Basis zu Tendenzen der jüngsten Zeit, so sind die 1980er-Jahre zunächst von einem eher unsteten Suchen gekennzeichnet.

Die «Transavanguardia» und die «Wilden», die in dieser Zeit von Italien und Deutschland aus den Kunstmarkt erobern, sind seine Sache nicht. Einst wurden die Menschen des afrikanischen Kontinentes «Wilde» genannt, obgleich gerade sie in ihrer Kunst das Expressive nicht «wild» ausbrechen liessen, sondern die Figur, die Gestalt des Menschen, in verdichtete Formen und Rhythmen übersetzten; körperlich, emotional und abstrakt zugleich.

Max Wandeler war früh fasziniert von der afrikanischen Kunst. Er habe viel Zeit aufgewendet, sagt er, um die spezifische Qualität der verschiedenen Länder und Stämme erkennen zu lernen. Die Intensität, mit welcher er davon spricht, lässt spüren, wie wichtig ihm die afrikanische und auch die ozeanische Kunst ist. In den 1960er- und 70er-Jahren, als diese Leidenschaft ausbricht, ist dies nicht ungewöhnlich die Ränder der Kunst sammeln sich in dieser Zeit in Joseph Beuys erweitertem Kunstbegriff, wonach alles, was mit bildnerischen Mitteln nach Erkenntnis sucht, Kunst ist.

In Luzern spielt darüber hinaus der Sammler Leopold Haefliger eine wichtige Rolle mehrere seiner Stücke befinden sich heute im Besitz von Max Wandeler. Wichtiger als das Erwerben ist indes der «Grundstrom», der jene eindrückliche Vibration auslöst, wenn Wandeler von diesen Werken spricht als müsse er diesen Aspekt seines Sammelns verteidigen. Sicher sei dafür das Elternhaus, der Vater, der sich für alte Kulturen interessierte, mit massgebend. Doch da ist mehr: die Verbindung von Architektur und Kunst, das Gesetzte und das Intuitive der Mathematik, die Interaktion von Proportionen, der Mensch, in welchem dies «innewohnt» und die Herausforderung, genau dieses im Äusseren zu formulieren. Sowohl in der Architektur wie in Max Wandelers malerischen Werk ist das vielleicht der rote Faden, der Antriebsmotor, die Lust, die Freude und das Glück.

Werk aus den 1980er JahrenIn den 1980er-Jahren löst sich das «Archäologische» in Wandelers Werk auf zugunsten und ist dies vielleicht doch ein Einfluss der wieder gegenständlich gewordenen Kunst dieser Zeit einer stärker theatralischen Malweise, die deutliche Rückgriffe auf die Sachlichkeit und die pittura metafisica aufweist. Es ist auch mehr Malerei denn je zuvor: Die Grundrisse wachsen zu Häusern, die sich in seltsamen Perspektiven als wären die Häuser Figuren begegnen. Die einzelnen Formen sind dabei «sachlich» klar begrenzt, doch schwingt das Irrationale, das Heimliche, das «Andere» stets mit. Es sind nicht allzu viele Bilder, die von diesen Einflüssen zeugen, aber man spürt, wie der Maler darum rang, das Städtische, das Architektonische und das Figürliche das Gebaute und das Dynamische «futuristisch» zu verbinden.

Dennoch wirkt die Entwicklung hin zu den 1990er-Jahren wie eine Befreiung. Wandeler kippt nach einer Epoche des Suchens und Entwickelns letztlich alles Perspektivische über Bord, verselbständigt die einzelnen Formen der Mauern, Dächer, Strassen, Brücken, füllt sie scheinbar in ein Kaleidoskop, schüttelt es und lässt die nun rot und blau und grün und gelb und weiss gewordenen Teile auf die Leinwand fallen. Weil sie nicht alle und im Laufe der Zeit immer weniger rechte Winkel aufweisen, werden Zwischenformen nötig, um die verschiedenen Puzzleteile zum einem Ganzen zusammenzufügen. Was an Perspektive übrig bleibt, ist Resultat des bildnerischen Prozesses, ist nicht gesetzt, sondern immanent enthalten und nicht zuletzt eine Frage der Optik.

Es entsteht etwas, das Max Wandeler bis heute herausfordert das Spiel vom Setzen von Formen und Farben und der sich intuitiv daraus formenden «Welt». Mass und Zahl werden nicht als Parameter vorformuliert, sondern stellen sich als Ergebnis des Malprozesses ein. Die neuen Möglichkeiten beflügeln ihn, man hat den Eindruck, ab den späten 1990er-Jahren entstehe so etwas wie eine Sucht, immer und immer wieder neu anzusetzen, um zu erleben wie die eine Form die andere provoziert, wie hell und dunkel sich vor- und rückwärts bewegen, wie Licht und Klang sich einstellen oder auch mal nicht , wie Veränderungen der «Schreibweise» oder der Palette neue Bildlösungen bewirken.

Am 14. August 1993 feiert Max Wandeler seinen 60sten Geburtstag wie sagte er doch als junger Mann: Zuerst genügend verdienen und dann Künstler werden. Ganz verwirklicht hat er den zweiten Teil der einstigen Maxime nicht, aber der Blick in die Zukunft gehört nun deutlich stärker der Kunst als zuvor. Doch trotz des Feuers denkt er nicht daran, mit seinem Werk in den Ausstellungsbetrieb einzusteigen, zu sehr ist er sich des privaten Charakters seines Schaffens bewusst und zu kostbar ist es ihm, als dass er sich damit einem wie auch immer gearteten Markt aussetzen möchte. Nicht einmal das Verschenken von Werken ist ein Thema.

Obwohl sich Max Wandeler wehrt und auf das Atelier auf dem Gütsch verweist, lässt sich das Bild vom Hinterzimmer, in welchem er bei durch und durch künstlichem Licht die meisten seiner Bilder gemalt hat, als Spiegel der Situation nicht ganz verwischen. Denn nur das Hinterzimmer garantiert, dass man sich ohne irgendwelche Rücksichtnahmen und ohne irgendwelche Verpflichtungen zurückziehen kann. Die vorliegende Publikation widerspricht dieser Haltung nicht, ist doch ihr Ziel dem Geschaffenen einen Ort zu geben, es zu dokumentieren und nicht etwa die verkappte Lancierung einer späten Karriere.

Mit der Kunstöffentlichkeit diskutiert der «passive Künstler» in Max Wandeler. Dann, wenn es darum geht, Werke aus seiner Sammlung als Leihgaben in Museen zu platzieren, denn zu oft packt ihn die Lust auf Grossformate oder ganze Serien, um auch nur daran denken zu können, sie bei sich zuhause zu präsentieren. Wie zum Beispiel ein fünfteiliges, zwölf Meter langes und 2,3 Meter hohes Hauptwerk des Amerikaners Alfred Jensen (19031981) mit dem Sinn gebenden Titel «Numbers are the children of the sun». Das auf der Basis eines alten indianischen Zahlensystems weiterentwickelte Werk ist nicht nur per se von hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung.

Ebenso spannend ist, wie Max Wandeler dazu kam und warum es jenen coup de foudre auslöste, der ihn spontan nach Amerika reisen liess. 1975 hatte er eine wichtige Jensen-Ausstellung in der Kunsthalle Basel gesehen und das sich aus einer inneren Struktur autopoetisch entwickelnde Werk ging ihm seither nie mehr aus dem Kopf. So reiste er in den späten 1970er-Jahren – für einmal zusammen mit seiner Frau Irène – spontan nach New York. Er hatte, als er sich auf die Reise machte, nicht einmal die Adresse des Künstlers in der Tasche, aber er würde ihn schon finden. Tatsächlich konnte die UBS in New York die Telefonnummer eruieren:

«Hallo Mister Jensen, I am from Switzerland and I would like to visit you.»

«Ok, just come by, take the bus to Glen Reach, it will take you about an hour.»

Gesagt getan. Vielleicht würde er etwas über ihn schreiben, gaukelte Max Wandeler dem Künstler vor, obwohl klar war: Er wollte kaufen. Das war dann aber nicht so einfach er verkaufe nur, wenn es notwendig und seine Familie damit einverstanden sei, meinte Jensen. So musste Wandeler zunächst ohne Erfolg wieder abreisen, aber der Besuch hatte ihn so erfüllt, dass er darüber alles andere vergessen hatte, sogar dass seine Frau im Rockefeller Center auf ihn wartete und sie eigentlich am Abend ins Theater hätten gehen wollen…

Ein halbes Jahr später kam das entscheidende Telefonat: Er könne das Werk erwerben, über die Galerie Kornfeld in Bern. Und Wandeler kaufte. Warum? Wohl weil er darin Kräfte gebündelt sah, die auch ihm sehr wichtig sind und die auch er in seinem eigenen Schaffen unterschwellig anstrebt. Mehrfach war schon von alten Kulturen die Rede, vom Vater auch, der ihm deren Wert vermittelt hatte und die ihn nirgendwo so in ihren Bann ziehen, wie wenn er sie in der Gegenwart wieder findet. Bei Jensen umso mehr, da dessen künstlerische Umsetzung über ein System erfolgte, das Regeln kennt, aber nichtsdestotrotz die Logik der gängigen Mathematik unterwandert und damit neue Räume öffnet. Hier ist sowohl der Architekt wie der Maler Max Wandeler angesprochen.

Parallelen finden sich in seinem künstlerischen Werk allerdings weniger im Vergleich mit den Bildern aus den 1970er-Jahren als mit der Gegenwart, den Werken der letzten Jahre. Da gibt es zwar kein ausgeklügeltes Zahlensystem, das die Bilder entstehen lässt, aber auch Wandeler folgt in sich wandelnden Kapiteln gewissen Regeln zum Beispiel dem Prinzip des Puzzles oder der Umrandungen oder sich vernetzender Lineaturen und sucht darin mit den Mitteln intuitiver Setzung nach der Dynamik und der Balance von Mass und Zahl, wie sie letztlich die Struktur der Welt bestimmen.

Ein Werk von zwölf Metern Länge zu kaufen ist eine Sache, aber wohin nun damit? Es ist ein Trugschluss, zu meinen, dass jedes Museum einen Luftsprung mache, wenn es ein Werk als Dauerleihgabe angeboten erhalte. Da spielen Fragen der räumlichen Möglichkeiten, der konzeptuellen Ausrichtung, der betrieblichen Kosten etc. eine Rolle. Und Max Wandeler erhielt durchaus auch Absagen oder wurde aufgefordert, die eine oder andere Arbeit wieder zurück zu nehmen. Nicht so im Falle von Alfred Jensen die «Children of the sun» befinden sich seit Jahren im «Musée dart moderne et contemporain» (MAMCO) in Genf, zusammen mit weiteren Werken aus seiner Sammlung, unter anderen die «Hannelore» von Franz Gertsch (früher in Luzern), ein grosses Ensemble von Skulpturen Royden Rabinowitchs, Werke von Art&Language.

Nicht immer sind die Querverbindungen von Sammlung und Kunst und Architektur so augenfällig und hintergründig wie im Fall von Alfred Jensen. Wandeler sagt denn auch: «Ich habe keine Sammlung, sondern eine Ansammlung». Das Sammeln von Kunst ist ihm Ausweitung von Weltsicht, bietet ihm Zugang zu Unbekanntem, kann auch mal in Opposition stehen zu ihm selbst - etwa im Fall von Martin Disler kann auch mal Verführung sein oder gar selten explizit Sexuelles darstellen. Wie war das doch bei dem politisch nicht ganz korrekten Gemälde von Ernst Fuchs, das er einmal auf der Art Basel erwarb? Er versteckte es unter dem Bett, bis es der Staubsauger seiner Frau eines Tages ans Licht beförderte und zu seinem Erstaunen nicht Entrüstung auslöste, sondern auf Anerkennung stiess. Seither hängt das Bild an der Wand.

Im Rahmen eines Textes über die verschiedenen Facetten des Architekten, Malers und Kunstsammlers Max Wandeler sind es dennoch jene Werke, welche die Spannungsbögen illustrieren, die besondere Aufmerksamkeit auf sich ziehen nicht unerwähnt dürfen darum die Werke von Adolf Wölfli, Robert Strübin und selbst Per Kirkeby, denn sie weisen in der Wechselwirkung zwischen Kunstsammeln und Kunstschaffen indirekt immer wieder darauf hin, dass Max Wandelers Malerei letztlich kein Spiel ist auch nicht das Hobby eines Architekten sondern seine persönliche Suche nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält.

Annelise Zwez

Kein Text kann entstehen ohne Dialoge und Anregungen. In erster Linie danke ich Max Wandeler, dass er auf all die «bohrenden» bereitwillig Fragen eingegangen ist. Danken möchte ich aber auch denen, die mir im Gespräch manches bewusst machten, André Meyer, Hannes Ineichen, Niklaus Oberholzer, Godi Hofmann, Christian Tanner, Beni Raeber und andere mehr.