Ansprache von Annelise Zwez anlässlich der Präsentation des Buches «Raum-Gewebe – mein Textiltagebuch» von Johanna Morel von Schulthess

- 9. und 10. Oktober 2021 Limmat Hall Zürich

Das vorliegende Buch ist ein Glücksfall. Primär aus zwei Gründen: Zum einen bringt es ein umfangreiches, über mehrere Jahrzehnte hinweg entstandenes textilkünstlerisches Werk ans Licht. Zum andern ist es eine ausgesprochene Seltenheit, dass eine Textilkünstlerin auch eine ausgebildete Kunsthistorikerin ist und somit die Methoden und die Sprache einer kunstwissenschaftlichen Betrachtung kennt.

Das vorliegende Buch ist ein Glücksfall. Primär aus zwei Gründen: Zum einen bringt es ein umfangreiches, über mehrere Jahrzehnte hinweg entstandenes textilkünstlerisches Werk ans Licht. Zum andern ist es eine ausgesprochene Seltenheit, dass eine Textilkünstlerin auch eine ausgebildete Kunsthistorikerin ist und somit die Methoden und die Sprache einer kunstwissenschaftlichen Betrachtung kennt.

Letztere wendet sie mit einer Rafinesse an, die nur dank der Doppelrolle als Kunstschaffende wie als dieses Schaffen Analysierende möglich ist. Indem Johanna Morel die Schreibform eines Tagebuches anwendet, ist es ihr möglich Subjektives und Objektives, Persönliches und exakt Dokumentierendes in einen Text zu verweben, der sich gerade dadurch bei der Lektüre als ausgesprochen spannend erweist.

Nun ist Johanna Morel aber von Natur aus eine sehr zurückhaltende Person, die «persönlich» niemals mit «privat» verwechselt. Man erfährt zwar durch den Text hindurch, gleichsam hinter den Zeilen, was sie auf ihrem Weg als Schwierigkeit erlebte, wo positive Erlebnisse sie beflügelten, wo Schicksalsschläge eine Neuorientierung forderten, aber diese Aspekte stehen nicht im Zentrum, begleiten die Werkentwicklung lediglich.

So wird zum Beispiel sehr deutlich wie der Aufenthalt in den USA vor 50 Jahren (Juni 1970 bis Juni 1972) ihrem seit langem nebenberuflich gepflegten und mehr oder weniger autodidaktisch vorangetriebenen kreativen Schaffen einen Schub verlieh. Und zwar nicht nur weil sie im schmal bemessenen Zeitfenster, dass sich eine junge Mutter dreier kleiner Kindern frei schaffen konnte, alles aufsog, was sich ihr in Kursen in Boston offenbarte, sondern weil sich die «fiber art» in den USA in den 1970er-Jahren ganz allgemein grosser Beliebtheit erfreute. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es in vielen indigenen Kulturen Amerikas eine reiche textile Volkskultur gibt, die von zeitgenössischen Weberinnen aufgenommen und in die Gegenwart übersetzt wurde.

Als Vergleich: In der Schweiz war in derselben Zeit eine intensive Diskussion über eine Fusion der reinen Männer-Künstlergesellschaft GSMBA (Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten) und der von Frauen für Frauen gegründeten GSMBK (Gesellschaft Schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen) im Gange. Der Zusammenschluss scheiterte daran, dass die Männer-Gesellschaft nicht bereit war, die K-Künstlerinnen, zum Beispiel die textilkünstlerisch Tätigen, in ihre Reihen aufzunehmen. Konkret wurde es zwar ab 1973 möglich als Künstlerin der GSMBA beizutreten, aber nicht, wenn Nadel und Faden oder Webschiffchen die Instrumente der gestalterischen Technik waren. Dies potenzierte die bereits zuvor bestehende, abschätzige Haltung gegenüber der Textilkunst, die als «Frauenkunst» nicht nur den Männern, sondern auch der feministischen Nach-68er-Bewegung suspekt war.

Kaum zurück in der Schweiz besuchte Johanna Morel im Strauhof in Zürich eine Textil-kunstausstellung, in der Hoffnung, so schreibt sie, Kontakte zu Schweizer Weberinnen zu knüpfen. Doch dann folgt einer der typischen, «beredten» Sätze: «… diese sind sehr zurückhaltend und nicht so offen und unkompliziert wie in den USA». Im persönlichen Gespräch spricht Johanna Morel dann sogar von einer «kalten Dusche».

Diese Ernüchterung hat weitreichende Folgen. Johanna Morel entwickelt ihr textilkünstle-risches Schaffen fortan auf der Basis ihrer US-Ausbildung im kleinen Nukleus ihres persönlichen Umfeldes weiter ohne Teil eines Schweizer Kunst-Netzwerkes zu werden. Sie spürt – ohne es expressis verbis zu nennen – die Ablehnung, ja gar die Feindlichkeit, die in der Schweiz gegenüber textilgestalterischem Schaffen vorherrscht.

Es ist eine Ausgrenzung, die seltsame Blüten treibt. Denn parallel zur Ablehnung von Textilkunst durch den Kunstbetrieb, erfreut sie sich in Architekturkreisen grosser Beliebtheit. Die Betonbauten der Zeit machen sie zum idealen «Pulswärmer» der kalten Wände in Schulhäusern und anderen öffentlichen und privaten Bauten. Eine der wichtigen Schweizer Textilkünstlerinnen der Zeit, die Bernerin Beatrix Sitter-Liver, sagt: «Die 70er-Jahre waren meine erfolgreichsten Jahre». Und die anfangs 2019 verstorbene Berner Künstlerin Lilly Keller würde dem sicherlich beipflichten. Beide können in dieser Zeit grosse textile Kunst-am-Bau-Projekte realisieren. Und doch haben sich beide in den 1980er-Jahren, als sie die gleichzeitige Ablehnung durch die Kunstszene nicht mehr aushielten, von ihren einst geliebten Web-Techniken verabschiedet und sind zu neuen, anderen Materialien und Ausdrucksformen übergegangen.

Wie das vorliegende Buch zeigt, macht Johanna Morel das nicht. Ihren aus Schweden importierten Webstuhl richtet sie als erstes für die «Bound-Weave»-, dann für die «Honey-Comb»-Technik ein, welche ihr verschiedene Bildsprache-Parameter ermöglichen.

Einer querformatigen Wand-Arbeit aus der Zeit in der Grösse von 120 x 100 cm gibt sie den Titel «Glarner Bachbett». Hier und in vielen anderen Bezeichnungen findet sich ein Natur-Verweis, was aber keineswegs illustrativ verstanden werden darf, denn schon der nächsten, hochformatigen Weberei, die dem «Glarner Bachbett» nicht unähnlich ist, gibt sie den Titel «Transparente Medaillons». Das heisst, was im ersten Fall an Steine, an Geschiebe erinnern soll, wird wenig später zu einer kettenähnlichen Abfolge von runden und ovalen «Medaillons».

Darin versteckt sich eine Charakteristik grundlegender Art, die sich durch das ganze Werk hindurch zieht. Johanna Morel geht nicht primär von einer möglichen Thematik aus, auch nicht von geometrischen Parametern, wie etwa die Zürcher Konkreten, auch nicht von einer persönlichen Befindlichkeit, die nach seelischem Ausdruck dürstet, sondern immer und immer wieder ist ihre formale Inspiration und ihre Motivation, aus einer gewählten Technik ein Maximum an Vielfalt herauszuholen. Man könnte die Techniken als Tonarten bezeichnen, welche sich für die eine oder andere Musik eignen und in der Umsetzung an rhythmische Melodien im Auf und Ab von Formen, Farben, Materialien erinnern.

Darin versteckt sich eine Charakteristik grundlegender Art, die sich durch das ganze Werk hindurch zieht. Johanna Morel geht nicht primär von einer möglichen Thematik aus, auch nicht von geometrischen Parametern, wie etwa die Zürcher Konkreten, auch nicht von einer persönlichen Befindlichkeit, die nach seelischem Ausdruck dürstet, sondern immer und immer wieder ist ihre formale Inspiration und ihre Motivation, aus einer gewählten Technik ein Maximum an Vielfalt herauszuholen. Man könnte die Techniken als Tonarten bezeichnen, welche sich für die eine oder andere Musik eignen und in der Umsetzung an rhythmische Melodien im Auf und Ab von Formen, Farben, Materialien erinnern.

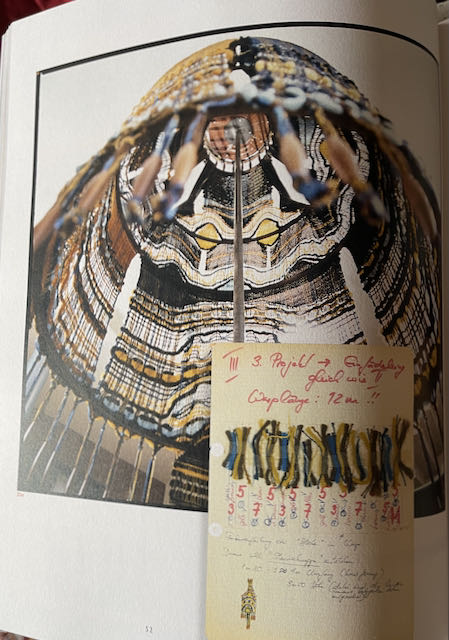

Mehr noch: So wie ein Musikstück als Basis ein Notenblatt hat, so dienen die jedem Einrichten des Webstuhls vorangehenden Skizzen mit Angaben zur geplanten Technik, zu Formideen und Notaten zu Materialien und Farben als Basis für die Realisation eines Web-Projektes. Was für eine gute Idee des Grafikers, die Skizzen mit ins Buch zu integrieren, um das bewusste und zielgerichtete Vorgehen der Künstlerin zu dokumentieren.

Erstaunliches erfährt man aus einem Eintrag vom Januar 1974: Ohne eine einzige Ausstellung in der Schweiz, bewirbt sich Johanna Morel um die Teilnahme an der «Biennale de la tapisserie 1975» in Lausanne. Es ist möglich, dass es ihre Einschätzung der Schweizer Textilkunst-Szene ist, die sie folgern lässt, dass es mehr Sinn mache sich international bemerkbar zu machen.

Vielleicht war aber das Entwickeln eines Projektes und erst recht dessen Umsetzung als persönliche Herausforderung von Anfang an wichtiger. Die in ihren Dimensionen (Höhe 350, Umfang 400 cm) beeindruckende textile Raum-Skulptur «Meteor» ist denn auch die mit Abstand bedeutendste Textilkunst-Arbeit, die Johanna Morel bisher je entwickelt hat. Lausanne lehnt das Werk schliesslich ab – zu gross ist die Konkurrenz. Sie fährt aber an die Eröffnung im Juni 1975 und entdeckt da für sich die Schweizer Textilkünstlerin Elsi Giauque, welche mit den fünf stilisierten Figuren «Cinq fantômes, Trinité» (heute im Regionalspital Sion) vertreten ist. Es ist eine beglückende und zugleich folgenschwere Begegnung, denn viel später wird Johanna Morel die bedeutende Monographie mit Werkverzeichnis zu Elsi Giauque als Dissertation in Kunstgeschichte verfassen (erschienen 1997).

Der Entschluss sich in Lausanne zu bewerben, war ein Schritt in Richtung Öffentlichkeit. Im Dezember 1974 beteiligt sie sich auch erstmals an der unjurierten Ausstellung der Zürcher Künstler in den Züspa-Hallen. Es war dies eine alle paar Jahre stattfindende spezifisch zürcherische Tradition, die es so nirgendwo sonst in der Schweiz gab. Obwohl sie einen, wie sie schreibt, unbefriedigenden Ort zugewiesen erhält, wird die Kunstankaufskommission der Stadt darauf aufmerksam und kauft den «Sonnentag» an, zur Freude der Künstlerin selbstverständlich.

Man kann daran aber mehr ablesen: Zum einen gab es in Zürich offensichtlich nicht dieselbe kategorische Ablehnung der Textilkunst wie sie sich bei der GSMBA manifestierte. Zum andern zeigt sich im Ankauf auch die bereits erwähnte paradoxe Situation, dass die Textilkunst als Wandgestaltung beliebt war. Das zeigt sich trotz des Wörtchens «unjuriert» in Bezug auf die Züspa-Hallen auch daran, dass man Johanna Morel die Möglichkeit gibt, den «Meteor» in der offenen Eingangshalle zu zeigen.

Im Frühjahr 1976 findet im Altersheim in Kilchberg die erste eigentliche Ausstellung statt, wiederum mit dem «Meteor» als oeuvre majeure. Gleichzeitig darf sie erleben, dass viele Werke schon an der Vernissage verkauft werden. Mehr noch, dass zahlreiche Privatpersonen in der Folge eine für ihre Wohnverhältnisse ortsspezifische Textilarbeit bei ihr in Auftrag geben. Ihre thematisch offene Gestaltungsweise kommt ihr dabei sehr entgegen.

Im Frühjahr 1976 findet im Altersheim in Kilchberg die erste eigentliche Ausstellung statt, wiederum mit dem «Meteor» als oeuvre majeure. Gleichzeitig darf sie erleben, dass viele Werke schon an der Vernissage verkauft werden. Mehr noch, dass zahlreiche Privatpersonen in der Folge eine für ihre Wohnverhältnisse ortsspezifische Textilarbeit bei ihr in Auftrag geben. Ihre thematisch offene Gestaltungsweise kommt ihr dabei sehr entgegen.

(Eine Künstlerin, die sich – wie ab Mitte der 1970er Jahre immer deutlicher – dem eigenen, inneren Empfinden, dem Wesen des weiblichen Körpers Ausdruck geben will oder sich – nach aussen gerichtet – den Themen Umwelt, Krieg und Kapital verpflichtet fühlt, hätte das wohl so nicht gekonnt und auch nicht gewollt. )

Für die Künstlerin ist der Umzug innerhalb von Kilchberg, wo ihr nun im Soussol ihrer Wohnung ein eigenes Atelier und auch ein Lager zur Verfügung steht, begreiflicherweise bedeutsam. Wie das Buch zeigt, ist er es für die Werkentwicklung nicht; diese hat vorher schon an Fahrt aufgenommen und entwickelt sich nun mit stetig wachsendem Selbstbewusstsein.

Man kann indes anhand der Abbildungen erkennen, dass die erweiterten Möglichkeiten die Lust auf erweiterte Dimensionen auslösen. Genannt sei der 3.60 x 1.25 Meter messende «Grosse Schmetterling», der 1980 das Highlight der zweiten Ausstellung im Altersheim Kilchberg bildet. Auch die Lust, den traditionellen «Wandbehang» immer öfter zu sprengen, in den Raum vorzudringen, kleine Gegenstände (Muscheln, Fruchtsteinscheibchen z.B.) zu integrieren usw. zeugt davon. Und vor allem auch die ab 1982 ein neues, faszinierendes Kapitel in ihrem Werk aufschlagenden Arbeiten mit transparenten, Linien bildenden Plastik-Röhrchen durch die sie, wie man auf Seite 174 lesen kann, mit einem Trick farbige Seidenfäden zieht.

Transparenz, Bewegung sind nun die charakteristischen Merkmale. Die Künstlerin ist damit an einem Punkt ihres Werkes angelangt, wo keine unmittelbaren Parallelen mit anderen textilkünstlerischen Werken mehr angebracht ist, sondern vom eigenständigen Höhepunkt ihres Schaffens die Rede sein muss.

Umso grösser ist zwei Jahre später, d.h. 1984, der Schock als ihr Mann Jean-Denis, der ihr, soweit es sein Beruf als Arzt zuliess, stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden war, völlig unerwartet verstarb. Wie sie schreibt, verliert sie den Takt, die Freude, die Lust auf kreativen Ausdruck. Dass sie sich 1985 in dieser schicksalsgeprägten Situation für ein Kunstgeschichte-Studium an der Universität Zürich entschliesst – sie war immerhin schon Mitte 40 – zeigt indirekt, dass es eine Seite in ihr gab, welche die Ghetto-Situation der Textilkunst in der Schweiz als belastend empfand und nach Aufbruch, in welchem Sinn auch immer, rief. Anders und doch nicht gänzlich unähnlich mit jenen Textilkünstlerinnen, die in derselben Zeit ihr textiles Schaffen mehr und mehr aufgeben.

Es manifestiert sich darin auch der aufgrund ihres Buches nicht leicht nachvollziehbare Entschluss, an der Universität ihre Tätigkeit als Textilkünstlerin zu verschweigen. Weder ihr «Doktorvater», Professor Franz Zelger, noch dessen Assistent, Matthias Wohlgemut, hatten auch nur die geringste Ahnung und fielen mit der Ankündigung des Buches «aus allen Wolken». Glücklicherweise zeigt sich, dass sie nicht gänzlich mit dem Arbeiten im Atelier bricht, sondern parallel zum Studium den neuen Weg der Transparenz, des Spiels mit dem Licht (Metallfäden!) verfolgt, die nun – neu – «Meditative Form» oder schlicht «Meditation» heissen. 1991 findet in der Galerie im Höchhus in Küsnacht eine letzte grössere Ausstellung (zusammen mit Odette Kottenrodt) statt. Da die Galerie in der Region einen gewissen Stellenwert hat, erscheinen dazu (erstmals in diesem Umfang) auch diverse Zeitungsartikel.

1995 setzt sie einen Schlusspunkt. Mit ihrem Kunstgeschichte-Studium und ihrem neuer Partner, Peter von Schulthess, rücken Reisen zu bedeutenden internationalen Ausstellungen wie die Biennale in Venedig, die Documenta in Kassel u.a.m. ins Zentrum des Interesses, das fortan in kommentierten Filmen seinen bildnerischen Ausdruck findet. Doch das ist nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Publikation, die konzentriert dem textilen Kunstschaffen gewidmet ist.