Als die Sicht auf die Welt ins Wanken geriet

Persönliche Erinnerungen und Erkenntnisse

Annelise Zwez

Im Café West1 in Lenzburg sitze ich mit Liz Weber, einer Malerin aus Menziken, an einem Tisch. Wir sprechen über «Die geheimnisvollen Farben des Winters» – so der Titel ihrer Ausstellung. Wie sich herausstellt, ist es ihr erster öffentlicher Auftritt als Künstlerin und gleichzeitig mein erster Auftrag für das Aargauer Tagblatt. Dass dies ein Dominosteinchen auf dem nicht mehr aufzuhaltenden Gang der Frauen an die Öffentlichkeit ist, kommt uns nicht in den Sinn. Der gesellschaftliche Wandel, den die 1968er-Jahre anstiessen und der in der Schweiz 1971 mit der (sehr späten) Einführung des Frauenstimmrechts auf nationaler Ebene ein Zeichen setzte, gab uns neue – eigentlich selbstverständliche – Möglichkeiten, und die nutzten wir, ohne gross darüber nachzudenken. Liz Weber ist bis heute als Künstlerin aktiv, ich bin es als über Kunst Schreibende.

- Die Kunstgeschichte versucht – meist im Rückblick – Entwicklungen in ihren Anfängen zu orten. Denn diese erscheinen oft als erstes im Untergrund, und es dauert Jahre, bis sie sich breit Bahn brechen. Als Kunst-Journalistin schreibe ich nicht in erster Linie zu kunstgeschichtlichen Entwicklungen, sondern spiegle, was der Kunstbetrieb in der unmittelbaren Gegenwart zeigt. So sind denn in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre noch viele Texte Künstlern – selten Künstlerinnen – gewidmet, die sich in den Traditionen vorausgehender kunstgeschichtlicher Strömungen ausdrücken. Der Wandel findet in kleinen Versatzstücken statt: Zum Beispiel lässt der von den 68ern ausgelöste Kreativboom Galerien – ob in gediegenen Bürgerhäusern, Kellern oder gar «im Stall»2 – wie Pilze aus dem Boden schiessen, nicht nur in den Städten, auch auf dem Land. Oft sind sie von Frauen geführt und haben ein eigenständiges, meist regionales Programm. Aber zu meinen, dass hier nun kunstgeschichtliche Aufbruchsstimmung herrscht, oder vermehrt Künstlerinnen eine Plattform erhalten, ist ein Trugschluss. Insbesondere die jüngeren Künstlerinnen stehen oft erst am Anfang ihrer Entwicklung und sind sich ihres eigenen Potentials noch viel zu wenig sicher, als dass sie mit «Düsenantrieb» in den Kunstmarkt eingeschleust werden wollten.

Es kommt hinzu, dass viele Kunstschaffende den Kunstbetrieb in den 1970er/80er-Jahren ganz allgemein sehr kritisch beurteilen. Die Kunst als Ware widerspricht ihren 68er-Idealen. Überdies sind die neu und ohne spezifische Ausbildung tätigen Galeristinnen vielfach noch zu stark in den traditionellen gesellschaftlichen und künstlerischen Wertvorstellungen verhaftet, als dass sie sich sogleich Frauenförderung oder kritische Umweltthemen auf die Fahne schreiben wollten.

Zur Entwicklung der Kunst von Frauen im Kunstbetrieb passt, was ich 1990 schrieb, als ich von Paolo Bianchi den Auftrag für einen Text im Kunstforum International erhielt. Die Frage, warum es so wenige Künstlerinnenpaare gäbe, beantworte ich mit Blick zurück bis in die 1970er-Jahre auf die Kurzformel gebracht: Mann x Mann gibt Mann im Quadrat, aber Frau x Frau gibt, oh Schreck, Frau im Quadrat. Mit anderen Worten, Mann2 wird als Mehrwert betrachtet, Frau2 aber als eine Verdoppelung von Minderwert.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass es damals nicht so einfach ist für Frauen, ihre Herabminderung durch die patriarchale Wertordnung aus dem eigenen Denken und Empfinden zu verbannen. Darum sträubt es sich in ihnen – mehr unbewusst als bewusst –, in einem Kollektiv mit anderen Künstlerinnen zusammen zu arbeiten. Es kommt hinzu, dass der Aufbruch der Frauen in dieser Zeit meist sehr ich-betont ist, es gilt ja erst einmal, die eigene weibliche Identität herauszukristallisieren. Auch das widerspricht der Lust, im Duo zu arbeiten.

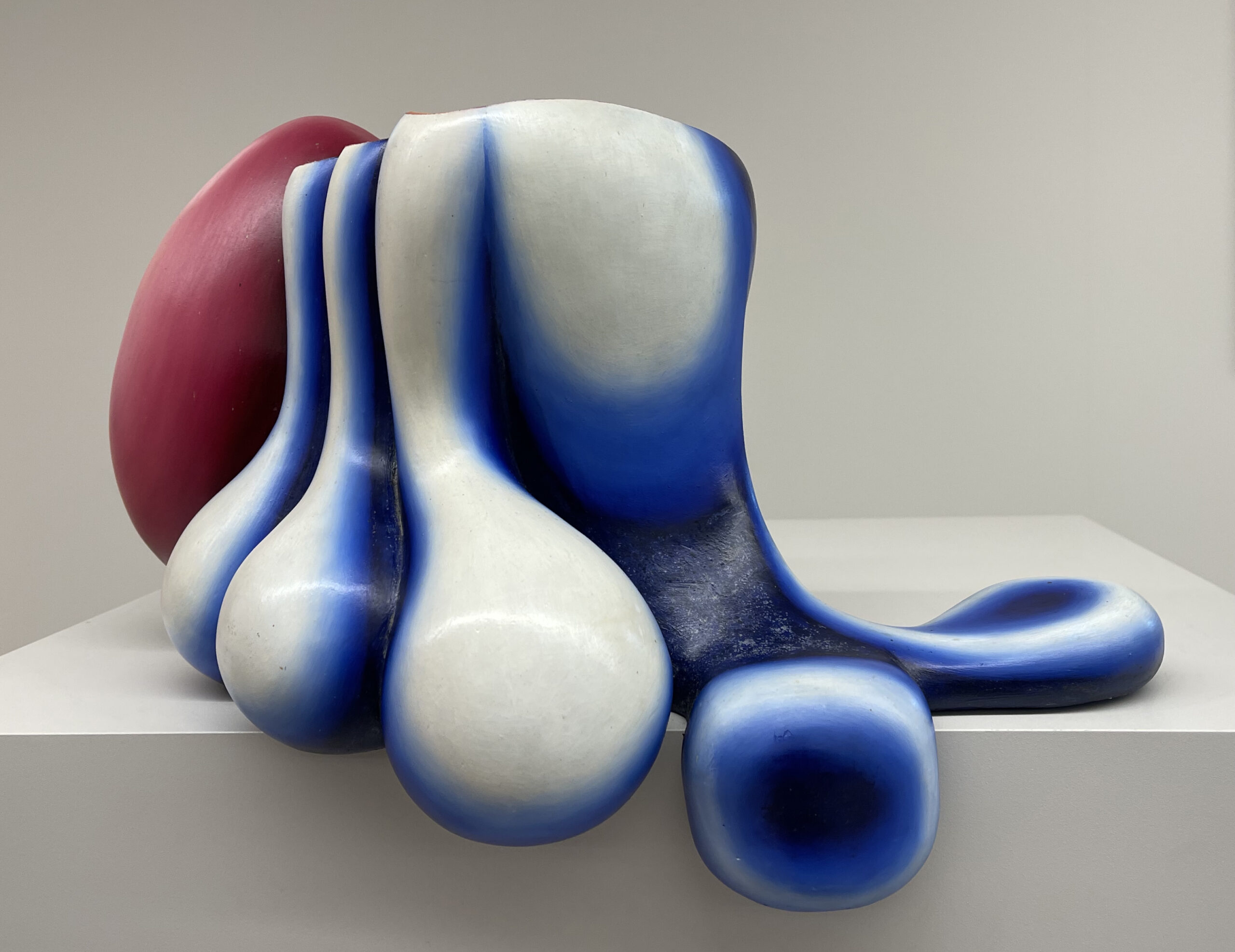

Eine Künstlerin, die das Thema der eigenen Weiblichkeit sehr früh mit schonungslosem Frauenpower angeht, und damit weder bei Frauen noch bei Männern auf ein positives Echo stösst, ist Erika Leuba (*1942). Sie zeigt 1978 im Casinopark in Aarau eine Anzahl von grossformatigen, intensiv farbigen Polyester-Skulpturen, die gerundete Körperformen abstrahieren, jedoch keineswegs lieblich vervielfachen: Weiblichkeit als Lust und Schmerz. Fast unweigerlich ist man an archaische Frauendarstellungen, aber auch an themenspezifische Werke von Louise Bourgeois und Georgia O’Keefe erinnert. Ich bin heute noch traurig, dass die Künstlerin diese für die Entwicklung der Kunst von Frauen in der Schweiz so wichtigen Werke vor einigen Jahren, als sie ein Lager räumen musste, zerstörte, weil «sich nie jemand dafür interessiert hat».3 In den 1980er-Jahren wechselt Erika Leuba schrittweise zu einer geometrisch-konstruktiven Sprache, die sie in sparsam kolorierten Skulpturen aus Stein (selten Metall) verwirklicht. Das Aufeinandertreffen von gegenläufigen Kräften behält sie indes bewusst bei.

Eine Künstlerin, die das Thema der eigenen Weiblichkeit sehr früh mit schonungslosem Frauenpower angeht, und damit weder bei Frauen noch bei Männern auf ein positives Echo stösst, ist Erika Leuba (*1942). Sie zeigt 1978 im Casinopark in Aarau eine Anzahl von grossformatigen, intensiv farbigen Polyester-Skulpturen, die gerundete Körperformen abstrahieren, jedoch keineswegs lieblich vervielfachen: Weiblichkeit als Lust und Schmerz. Fast unweigerlich ist man an archaische Frauendarstellungen, aber auch an themenspezifische Werke von Louise Bourgeois und Georgia O’Keefe erinnert. Ich bin heute noch traurig, dass die Künstlerin diese für die Entwicklung der Kunst von Frauen in der Schweiz so wichtigen Werke vor einigen Jahren, als sie ein Lager räumen musste, zerstörte, weil «sich nie jemand dafür interessiert hat».3 In den 1980er-Jahren wechselt Erika Leuba schrittweise zu einer geometrisch-konstruktiven Sprache, die sie in sparsam kolorierten Skulpturen aus Stein (selten Metall) verwirklicht. Das Aufeinandertreffen von gegenläufigen Kräften behält sie indes bewusst bei.

Die 1970er-Jahre sind ein unglaubliches Jahrzehnt. An allen möglichen Rändern gerät die Sicht auf die Dinge ins Wanken. So werden Outsider plötzlich zu Insidern und esoterische Zirkel erfreuen sich grosser Beliebtheit. Joseph Beuys’ berühmter Satz, wonach alles, was mit bildnerischen Mitteln nach Erkenntnis sucht, Kunst ist, findet neue Inhalte. Mitten in dieser Atmosphäre kündigt das Aargauer Kunsthaus für Ende 1973 die allererste Ausstellung mit den Pendelzeichnungen der Aargauerin Emma Kunz (1893–1963) an, zehn Jahre nach ihrem Tod, so wie sie das vorausgesagt hatte. Die Kunstwelt reibt sich die Augen und Harald Szeemann ist begeistert. Er macht ihr Werk europaweit bekannt. Als junge Kunstkritikerin4 schreibe ich zunächst einmal erstaunt (und zugleich fasziniert) über die neuen Perspektiven, die sich mir da öffnen. Und ich kann es – im Geist des keimenden Feminismus – nicht lassen zu betonen, dass ein Werk wie dasjenige von Emma Kunz nur möglich wurde, weil die Heilerin nie heiratete, sondern sich ganz auf ihre spirituellen Fähigkeiten, Visionen und Überzeugungen konzentrierte. Eine Einordnung in die patriarchale Gesellschaftsordnung, so meine Überzeugung, hätte dieses grossartige Werk nie entstehen lassen.

Die umweltkritischen Thesen des „Club of Rome“ dringen nur langsam ins Bewusstsein der Gesellschaft, der Künstler*innenschaft. Die Umsetzung der Impulse der 1968er-Jahre, die Wandel zu mehr eigenständigem und selbstbewusstem Denken und Handeln wollen, ist für Männer wie für Frauen prioritär. Doch zuweilen verbinden sie sich: zum Beispiel in der Erkenntnis einer geistigen Welt im Mikrokosmos einer bedrohten materiellen Welt. Oder anders formuliert: Das wieder vermehrt beachtete Gedankengut Rudolf Steiners bringt es mit sich, dass altes Wissen, auch Traditionen indigener Völker, von Kunstschaffenden neu betrachtet und künstlerisch umgesetzt werden.

Als Beispiel sei der Berner Künstler, Musiker und Forscher George Steinmann (*1950) genannt. Aus Wasserquellen, Pigmenten, Kristallen, Pflanzensäften und mehr destilliert er nicht nur deren Substanz und Heilkräfte heraus, er macht sie selbst zum Medium seiner Kunst und bringt sie in den Kontext vergessener Naturkräfte respektive bedrohter Natur an sich. Mich beeindrucken in dieser Zeit insbesondere seine auf eigenen Natur-Fotografien basierenden Aquarelle mit Brombeer- oder Heidelbeersaft. Später entwickelt sich Steinmanns Schaffen stark; der Glaube an die Kraft der Natur und gleichzeitig die Sorge um deren Zerstörung bleiben aber im Fokus.

Ganz anders verbindet die Malerin Agnes Barmettler(*1945) ihre Naturerfahrungen und ihre Erlebnisse beim Volk der Hopi in Arizona mit dem Aufbruch der 1970er-Jahre. Sie macht sich in ihren figürlichen Bildern gleichsam selbst zur Hopi mitsamt derer aus der Natur schöpfenden Weltsicht. Sie tut dies weder illustrativ noch plakativ, sondern aus einer tiefen Überzeugung der Verbundenheit mit der Erde, die sie – im Geist der Zeit – mit dem erwachenden Selbst-Bewusstsein des Weiblichen, somit ihrer selbst, verbindet. Es sind grossartige Bilder, die Teil der noch zu schreibenden Kunstgeschichte der Frauen in den 1960er/70er/80er-Jahren sind.

Sowohl die Kunstpraxis von George Steinmann als auch jene von Agnes Barmettler dürfen als zeitspezifische gesellschaftskritische Haltungen interpretiert werden.

Diese existentiell erlebte Verbundenheit mit den Menschen5 in aller Welt äussert sich auch im Werk der Aargauer Künstlerin Heidi Widmer (*1940). Nach dem Studium und ersten Reisen nach Tunesien und durch ganz Europa bricht sie 1969 allein und mit nichts als ihrem Rucksack auf zu einer zweijährigen Reise durch Nord-, Mittel- und Südamerika. Das wichtigste darin: Papier und Stifte, um zeichnenderweise zu ergründen, was die Menschen in ihrem Innersten miteinander – und auch mit ihr – verbindet, in Freud und Leid. Es sind oft kleinste Zettelchen, die sie später nebeneinander reiht, mit einem roten Stift vernetzt und mit Worten zum «Da-Sein» ergänzt. Wie sie das als junge Frau allein und mit kaum Geld schafft, immer wieder von Gemeinschaften aufgenommen wird, klingt heute fast wie ein Märchen. Als sie nach Hause kommt, ist sie eine Fremde, darum bricht sie schon bald wieder auf und tut dies ein Leben lang immer wieder. Besonders beeindruckend sind hierbei die in den 1980er-Jahren in den Townships Südafrikas entstandenen Arbeiten. Im Aargau und in theologisch-philosophischen Kreisen wird Heidi Widmer als Persönlichkeit und Künstlerin geschätzt (es gibt zwei Monographien), aber die offizielle Kunstszene nimmt die zugleich spirituelle wie politische Bedeutung ihres Werkes nie zur Kenntnis.6

Diese existentiell erlebte Verbundenheit mit den Menschen5 in aller Welt äussert sich auch im Werk der Aargauer Künstlerin Heidi Widmer (*1940). Nach dem Studium und ersten Reisen nach Tunesien und durch ganz Europa bricht sie 1969 allein und mit nichts als ihrem Rucksack auf zu einer zweijährigen Reise durch Nord-, Mittel- und Südamerika. Das wichtigste darin: Papier und Stifte, um zeichnenderweise zu ergründen, was die Menschen in ihrem Innersten miteinander – und auch mit ihr – verbindet, in Freud und Leid. Es sind oft kleinste Zettelchen, die sie später nebeneinander reiht, mit einem roten Stift vernetzt und mit Worten zum «Da-Sein» ergänzt. Wie sie das als junge Frau allein und mit kaum Geld schafft, immer wieder von Gemeinschaften aufgenommen wird, klingt heute fast wie ein Märchen. Als sie nach Hause kommt, ist sie eine Fremde, darum bricht sie schon bald wieder auf und tut dies ein Leben lang immer wieder. Besonders beeindruckend sind hierbei die in den 1980er-Jahren in den Townships Südafrikas entstandenen Arbeiten. Im Aargau und in theologisch-philosophischen Kreisen wird Heidi Widmer als Persönlichkeit und Künstlerin geschätzt (es gibt zwei Monographien), aber die offizielle Kunstszene nimmt die zugleich spirituelle wie politische Bedeutung ihres Werkes nie zur Kenntnis.6

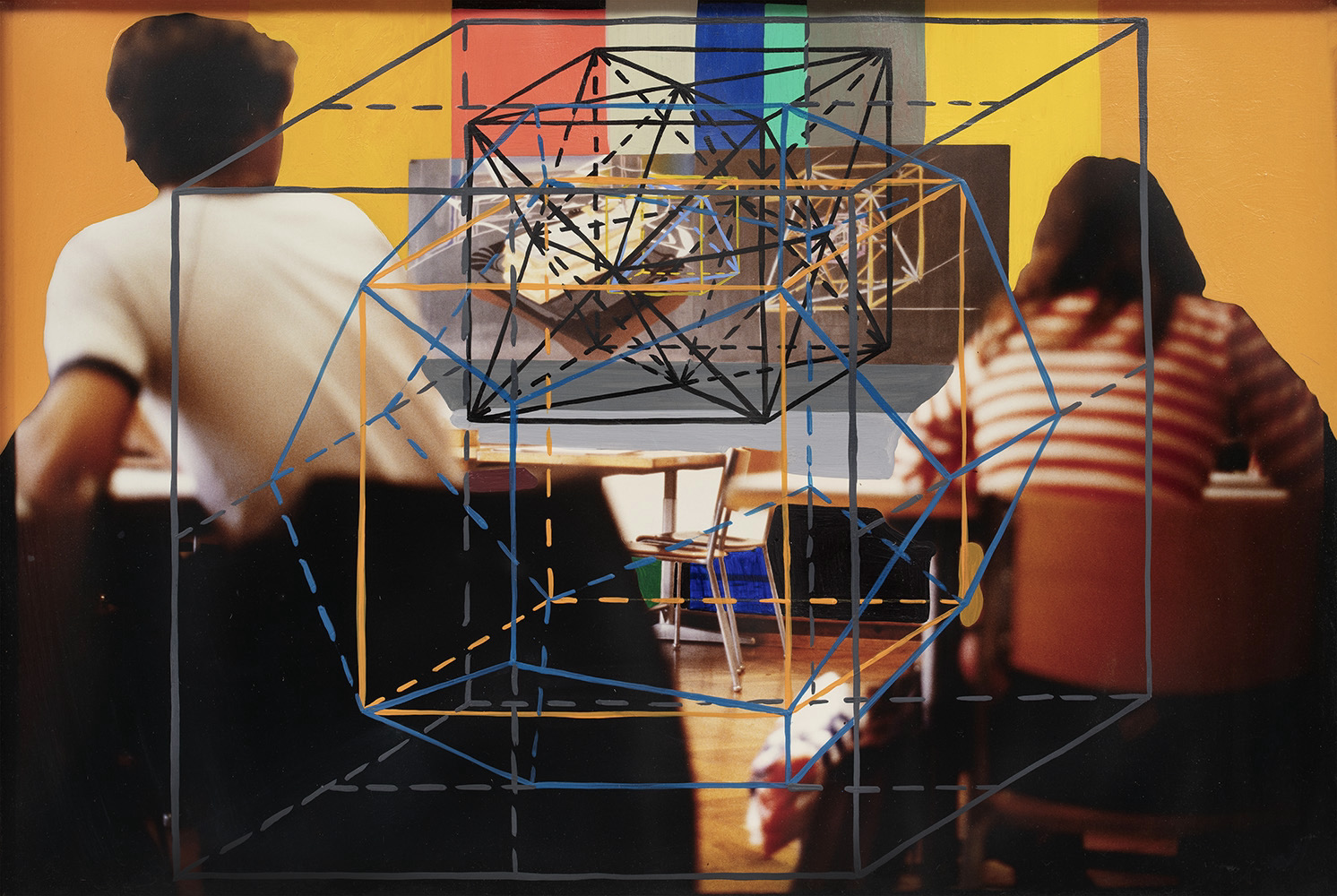

Einen ganz wesentlichen Anteil an all den Aufbrüchen in der Kunst der 1970er-Jahre haben die Bildungsstätten. Neue Formen der Ausbildung machen eigenständiges, kritisches Denken erst möglich. Beredtes Beispiel hierfür ist die als Opposition zur Kunstgewerbeschule entstandene «F+F» in Zürich. Auch einzelne Kunstschaffende, die zugleich als Lehrpersonen tätig sind, tragen dazu bei. An der Bezirksschule in Lenzburg unterrichten zum Beispiel die beiden zur «Gruppe Ziegelrain» in Aarau zählenden Max Matter (*1941) und Markus Müller (*1943). Bereits 1971 geben sie in der städtischen Galerie Einblick in ihr pe

rsönliches Schaffen. Es ist eine meiner frühesten Begegnungen mit durch und durch zeitgenössischer Kunst, mit einem völlig anderen Denken und Gestalten als ich es von den Universitäten her kannte. Ich kann mich u. a. an eine Hand erinnern, die als Objekt aus Holz(?) mit einem Netzwerk von Fäden (Nerven?) mit ihrer Umgebung und letztlich mit dem Universum verbunden ist.7 Neue Perspektiven zu kreieren ist der Kern im Schaffen der beiden Bildnerisches Gestalten unterrichtenden Künstler – und dies in jeglicher Hinsicht. Während Max Matter nur kurz in Lenzburg unterrichtet, wird Markus Müller zu einer ebenso prägenden wie in gewissen Kreisen umstrittenen Figur. 1979 zum Beispiel behandelt er mit seinen Schüler*innen das Thema der «Crèmeschnitte» (die er über alle Massen liebte), ihre Schichtungen, ihre Präsenz im Raum, ihre Sinnlichkeit, die Lust-Komponente, mit de

r sie gegessen wird. Damals stand solches quer zu allen überlieferten Lehrmethoden, aus heutiger Sicht ist es pionierhaft. Glücklicherweise ist eine Reihe von Foto-Collagen dazu erhalten geblieben.

Dass solch völlig neue Herangehensweisen in den Köpfen vieler seiner Schüler*innen nachhaltige Spuren hinterlassen haben, scheint mir fast zwangsläufig. Max Matter, der mit seinen Plexiglas-Hauben zum Thema der Zersiedelung der Landschaft zuvor schon Ikonen früher umweltkritischer Kunst geschaffen hat, bleibt in der Folge dem Thema der Netzwerke im weitesten Sinn des Wortes treu, während sich Markus Müller über Jahre dem Schiffsbau zuwendet und erst sehr viel später zu konzeptuellen Wahrnehmungsdarstellungen zurückkehrt.

Und dann kommt 1980 der Knall. Zumindest ist es für mich ein solcher in dieser auch in meinem persönlichen Leben sehr bewegten Zeit. Miriam Cahn (*1949) schreibt bei Nacht und Nebel auf die Betongerippe der Basler Autobahn: «Mein Frausein ist mein öffentlicher Teil». Damit katapultiert sie ihr Kunstschaffen – die Kunst von Frauen ganz allgemein – vom intimen Raum des Ateliers in die Öffentlichkeit. Oder anders formuliert: Die Öffentlichkeit – auch die Kunstinstitutionen – nehmen die Thematik «Frau» in der Folge als grundlegende Veränderung in der Gesellschaft wahr. Bereits 1981 veranstaltet Jean-Christophe Ammann in der Kunsthalle Basel die legendäre Ausstellung «Künstler aus Basel», wobei von den sechs Kunstschaffenden vier Frauen sind (Miriam Cahn, Vivian Suter, Rut Himmelsbach, Hannah Villiger, neben Alex Silber und Anselm Stalder). Das heisst nun nicht, dass quasi über Nacht eine eigentliche Trendwende in Bezug auf Ausstellungen in Museen, Kunsthallen, Galerien stattfindet. Wenn ich die Liste der Zeitungsartikel durchschaue, die ich in der ersten Hälfte der 1980er-Jahre geschrieben habe, so deutet wenig darauf hin. Ausnahmen bilden beispielsweise die von der Lenzburger Galeristin Elisabeth Staffelbach initiierte und von mir begleitete, ausgesprochen vielbeachtete Freilichtausstellung «Natur und Kunst» (1982) in Wald und Feld rund um Lenzburg.8 Angemerkt sei, dass es bei den Werken von 1982 und in der Folgeausstellung von 1985 («Schloss, Schlösser, Luftschlösser») zwar in vielfältiger Weise um Wertschätzung, um Geheimnisse, um Wahrnehmungsphänomene im Verhältnis von Natur und Kunst und Mensch geht, aber nirgendwo um eindeutig umweltkritische Ansätze.

Viel Beachtung finden Künstlerinnen zu Beginn der 1980er-Jahre im Kunstmuseum Luzern. 1984 wagt man es hier, eine mir in lebendiger Erinnerung gebliebene Ausstellung mit drei deutschen Künstlerinnen (Astrid Klein, Christa Näher, Isolde Wawrin) zu zeigen und im selben Jahr auch noch die hervorragende Präsentation der Amerikanerin Alice Aycock.9

Hingegen findet sich zum Beispiel unter den ersten Ankäufen der 1981 gegründeten Berner «Stiftung Kunst heute» zur Förderung zeitgenössischen Kunstschaffens, die 1983 im Kunstmuseum Olten gezeigt werden, neben sechs Werkgruppen von Künstlern gerade mal eine Zeichnungsserie einer Künstlerin. Ähnliches ist bei der Durchsicht der Teilnahmelisten der grossen nationalen Ausstellungen wie beispielsweise der Schweizerischen Plastikausstellungen in Biel festzustellen.

Der wichtigste Effekt der Aktion von Miriam Cahn10 von 1980 ist meiner Ansicht nach, dass ihr Bekenntnis zur Öffentlichkeit zu einer Art Türöffner für unzählige Künstlerinnen wird, die sich nun vermehrt trauen, ihr eigene Befindlichkeit als Frau zu befragen, zu visualisieren und öffentlich zu zeigen. Als Beispiele seien frühe Zeichnungen von Leiko Ikemura (gezeigt 1987 im Kunstmuseum Basel/Gegenwart) und von Ilona Rüegg (gezeigt 1990 im Graphischen Kabinett des Zürcher Kunsthauses) erwähnt. Es bilden sich auch Symbole heraus. Das vermutlich wichtigste Zeichen sind Flügel aller Art. Ikonen sind die unabhängig von Cahn ab Mitte der 1970er-Jahre geschaffenen, stetig grösser werdenden Flügel von Erika Pedretti, die sie 1977 in der 3. Berner Ausstellung in der Kunsthalle Bern und monumental – im Kontext der Schweizer Plastikausstellung in Biel im Jahr 1980 zeigt. Die Frauenbewegung «beschlagnahmt» sie in der Folge als Inbegriff weiblichen Aufbruchs und übersieht (mich eingeschlossen) zuweilen, dass ihre Flügel fast immer auch das Ikarus-Thema in sich tragen, somit den Aufbruch und den Absturz.

Flügel tauchen fortan in einer Vielzahl von Werken auf; insbesondere in Zeichnungen, die durch ihre direkte Verbindung von Hirn, Hand und Papier das Suchende, auch das Narrative des Themas sehr körpernah zum Ausdruck bringen. Eine «Flügel»-Zeichnung, die ich in diesem Kontext besonders liebe, ist eine in den späten 1980er-Jahren entstandene Arbeit auf Papier von Renate Bodmer (1939–2020). Da sitzt die Mutter im Sessel und strickt, doch ihr sorgenvoller Blick ist nach hinten und nach oben gerichtet, wo ihre Kinder (ein Mädchen und ein Bub) auf dem 50er-Jahre-Buffet tanzen. Zwischen ihnen steht eine jederzeit vom Hinunterfallen bedrohte Keramikschale mit fünf kleinen Vögeln (siehe Bild).

Flügel tauchen fortan in einer Vielzahl von Werken auf; insbesondere in Zeichnungen, die durch ihre direkte Verbindung von Hirn, Hand und Papier das Suchende, auch das Narrative des Themas sehr körpernah zum Ausdruck bringen. Eine «Flügel»-Zeichnung, die ich in diesem Kontext besonders liebe, ist eine in den späten 1980er-Jahren entstandene Arbeit auf Papier von Renate Bodmer (1939–2020). Da sitzt die Mutter im Sessel und strickt, doch ihr sorgenvoller Blick ist nach hinten und nach oben gerichtet, wo ihre Kinder (ein Mädchen und ein Bub) auf dem 50er-Jahre-Buffet tanzen. Zwischen ihnen steht eine jederzeit vom Hinunterfallen bedrohte Keramikschale mit fünf kleinen Vögeln (siehe Bild).

Das Flügel-Ikarus-Thema ist für mich indes kaum anderswo so ergreifend dargestellt wie in den Pastellkreide-Zeichnungen der zuletzt in Solothurn wohnhaften Ruth Kruysse (1942–1992), die in der langen Zeit ihrer Krebs-Erkrankung immer wieder Flügelthemen zwischen Aufbruch und Absturz, zwischen Leben und Tod aufgenommen hat.

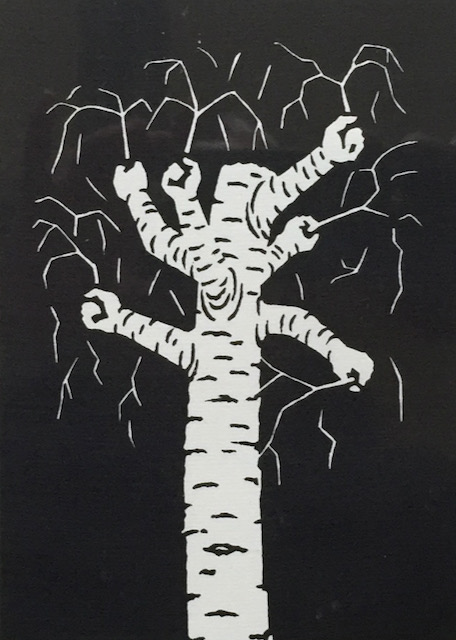

Ein anderes wiederkehrendes Zeichen sind die Spinnweben, welche die Frauen nun zerreissen wollen, um endlich frei zu sein. Stellvertretend genannt sei eine Zeichnung der Oltner Künstlerin Vreny Brand (*1942) aus den frühen 1980er-Jahren (siehe Bild)

Ein anderes wiederkehrendes Zeichen sind die Spinnweben, welche die Frauen nun zerreissen wollen, um endlich frei zu sein. Stellvertretend genannt sei eine Zeichnung der Oltner Künstlerin Vreny Brand (*1942) aus den frühen 1980er-Jahren (siehe Bild)

Es gibt interessanterweise auch die gendermässig umgekehrte Situation, in denen sich Männer in Rollen gefangen fühlen. In der bereits genannten Ausstellung der «Stiftung Kunst heute» in Olten war eine lebensgrosse, grob in Holz geschlagene und teilweise farbige Figur zu sehen, die ihren eigenen Kopf in den Händen trägt, just so, dass sie die Scham verdeckt; ein krudes Werk von Josef Felix Müller (*1955). Beim Nachtessen will es der Zufall, dass ich neben dem Künstler sitze. Ich kann nicht fassen, dass dieser sympathische, kommunikative Künstler dieses Werk geschaffen hat. Erst später wird mir die Bedeutung klar: Die Arbeit setzt einen Kontrapunkt zu all den Clichés, wie ein Mann zu sein hat, und macht deutlich, dass man ihm Gefühle in Bezug auf seine eigene Geschlechtlichkeit, seine Identität, sein inneres Empfinden abspricht. Es ist für mich bis heute ein Schlüsselwerk innerhalb der bis heute fortdauernden Gender-Diskussion. Das spürt in der Zeit auch Miriam Cahn und sucht in einem Briefwechsel die Zusammenarbeit mit dem Ostschweizer, doch leider kommt sie nicht zustande; zu verschieden sind letztlich die Standpunkte.

Das neue weibliche Denken und Gestalten ist bei weitem nicht die einzige Kraft, die in den Nach-68ern wirkt. Ein unübersehbares Phänomen ist auch die kritische Distanz zum Kunstbetrieb, in der Schweiz wie in anderen westlichen Ländern. Lieber geht man teilzeitlich einem Brotverdienst (als Zeichenlehrer*in, in der Grafik, im Druckereigewerbe…) nach, um in der Kunst unabhängig zu sein. Der Begriff «kommerziell» wird zum Schimpfwort. Mitzudenken ist in diesem Kontext die wachsende wirtschaftliche Prosperität der Schweiz, die ein solches Denken und Handeln indirekt überhaupt erst zulässt.

Ein Schweizer Kunstschaffender, der seine Haltung explizit zum Thema macht, ist der Basler Guido Nussbaum (*1948). Statt Bilder zu malen, schreibt er nur den Preis dafür auf die Leinwände (1982) und gibt sie (mit Erfolg) für die Weihnachtsausstellungen in Aarau, vermutlich auch in Basel, ein.

Diesbezüglich im Widerstreit mit sich selbst ist unter vielen anderen auch Christian Rothacher (1944–2007), der in den 1980er-Jahren mehrfach von «Verweigerung» spricht. Wie weit man die Beobachtung, dass er hierzu immer wieder Naturmotive – einen seine Äste zu Fäusten ballenden Baum zum Beispiel – als Metaphern einsetzt, gleichzeitig als Gesellschafts- wie als Umweltkritik bezeichnen darf, ist schwierig zu beurteilen. Fakt ist aber, dass er sich ab den 1990er-Jahren definitiv aus der Narration zurückzieht und sich auf akribisch-exakte Aquarelle zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion konzentriert. Erwähnt sei eine wunderbare Serie von grünlichen Gläsern, die gestapelt hintereinanderstehen.

Diesbezüglich im Widerstreit mit sich selbst ist unter vielen anderen auch Christian Rothacher (1944–2007), der in den 1980er-Jahren mehrfach von «Verweigerung» spricht. Wie weit man die Beobachtung, dass er hierzu immer wieder Naturmotive – einen seine Äste zu Fäusten ballenden Baum zum Beispiel – als Metaphern einsetzt, gleichzeitig als Gesellschafts- wie als Umweltkritik bezeichnen darf, ist schwierig zu beurteilen. Fakt ist aber, dass er sich ab den 1990er-Jahren definitiv aus der Narration zurückzieht und sich auf akribisch-exakte Aquarelle zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion konzentriert. Erwähnt sei eine wunderbare Serie von grünlichen Gläsern, die gestapelt hintereinanderstehen.

Im Laufe der 1990er-Jahre kehrt der Wind; es öffnet sich mehr und mehr eine Schere zwischen nichtkommerzieller, von öffentlichen oder privaten Gremien geförderter respektive von kleineren Galerien getragener Kunst einerseits und von finanzkräftigen Sammler*innen, Galerist*innen, von Kunst-Messen und Auktionen nach forciert marktwirtschaftlichen Maximen angebotener Kunst andererseits. Doch das ist (glücklicherweise) nicht Thema hier.

Zum Schluss noch dies: In diesem Text sind persönliche Erinnerungen niedergeschrieben an eine Zeit, die 40, vereinzelt sogar 50 Jahre zurückliegt. Ungläubig frage ich mich, wie ich das nur alles miteinander geschafft habe: Haushalt, drei Schwangerschaften, Geburten, Kleinkinder und wachsende, autodidaktische Berufstätigkeit. Der boomende Kulturbetrieb verlangte nach freischaffenden Journalist*innen mit entsprechendem Wissen und so war es problemlos möglich, quer einzusteigen; allerdings nicht sogleich auf Museumsebene, sondern von der Pike auf (vgl. den Anfang dieses Textes). Für mich sind es Lehrjahre; nicht alle Artikel haben das Profil späterer Jahrzehnte. Auch erlauben die familiären Verpflichtungen noch keine allzu grossen Sprünge. Erst 1981 wage ich es, meine Tätigkeit als Kritikerin auf nationale Ebene auszuweiten und überregionale Aufträge zu akquirieren. Diese grössere Reichweite und meine gesammelten Erfahrungen geben mir das notwendige Selbstvertrauen zu pointierteren Stellungnahmen, insbesondere – aber nicht nur! – zur «Präsenz respektive Nichtpräsenz von Künstlerinnen» im Kunstbetrieb (vgl. Schweizerisches Kunstbulletin März und April 1989).

Mein Glück: In dieser Zeit war sogenannter «Meinungsjournalismus» gefragt, das heißt, ich musste nicht trennen zwischen Information und Meinung und konnte so meine ganz persönliche Einschätzung in jeden Text einbringen; mehr noch: man erwartete das von mir und es wurde mir zur Maxime. Das trug mir selbstverständlich auch kritische Entgegnungen ein, die zu «verdauen» nicht immer einfach waren. Aber subjektive Ehrlichkeit war mir wichtiger. Die Male, wo ich sie nicht einhielt, mich an der Nase herumführen liess, weiss ich noch heute! Ein wichtiger Bonus: Die Medien unterstanden noch nicht der heutigen Hektik, das heißt, ich konnte fast immer über Gesehenes/Erfahrenes einmal schlafen, bis ich mich (anfänglich oft frühmorgens, bevor die Kinder erwachten) an meine rote IBM Kugelkopf-Schreibmaschine setzte.

1 Das von Sepp Bürgin geführte Tea Room im «Westquartier» bot damals eine willkommene Gelegenheit für (noch) unbekannte Kunstschaffende, daselbst ihre Bilder zu zeigen.

2 Die «Galerie im Stall» in Magden (Fricktal) war über lange Jahre eine innovative, von Frauen geführte Galerie.

3 Eine nach vielen Jahren Ausstellungsabstinenz eingerichtete Retrospektive in der Stiftung Albert und Melanie Rüegg in Zürich zeigt im Frühjahr 2022, dass glücklicherweise einige kleinere Arbeiten aus jener Zeit erhalten geblieben sind.

4 Ich habe inzwischen im Aargauer Kurier, einer Gratiszeitschrift des AT-Verlages, die an alle Haushaltungen im Kanton verteilt wird, zwei auf den Aargau ausgerichtete Kulturseiten zur Verfügung, wo ich in Eigenverantwortung publizieren kann, was mir wichtig scheint.

5 Es ist zu vermuten, dass die weltweite Erschütterung rund um die Hungersnot in Biafra als prägendes Moment in dieser Zeit mitzudenken ist.

6 2020 findet in einer Fabrikhalle in Wohlen eine von der lokalen Kulturkommission getragene Retrospektive statt, die dem immensen Werk Heidi Widmers eine optimale Plattform gibt. Mit dem Auslegen der Arbeiten auf niedrigen Sockelbändern konnte der stets formulierte Wunsch der Künstlerin, ihre Zeichnungen und Gouachen als fortlaufenden Prozess zu sehen, in hohem Mass verwirklicht werden.

7 Die 1960er/70er-Jahre sind im Kleinen wie im Monumentalen auch Hochblüte der Objektkunst.

8 Mit dabei sind u. a. Beatrix Sitter-Liver, Erika Pedretti, Rosmarie Vogt, Susi Kramer, Gillian White, Laura Weidacher-Buchli, Margaretha Dubach, Esther Gisler (zusammen mit Ernst Häusermann). Ebenso: Ueli Berger, Ruedi Blättler, Roman Candio, Beat Zoderer, Albert Siegenthaler, Bernhard Luginbühl, Markus Müller, Peter Hächler u. a. m.

9 Direktor des Kunstmuseums Luzern ist in dieser Zeit Martin Kunz (1947–2021), Ehemann der in Bezug auf Kunst von Frauen ausgesprochen aktiven Marianne Eigenheer (1945–2018), was bei der Programmgestaltung sicher eine Rolle spielte. Eigenheer hat ihrerseits 1984 auf Einladung von Tina Grütter eine Einzelausstellung im Museum Allerheiligen in Schaffhausen.

10 Jean-Christophe Ammann zeigt das Schaffen Miriam Cahns 1983 in einer Einzelausstellung in der Kunsthalle Basel.