Zusammenzug der Newsletter 2019 auf dieser Website

azw’s Website Newsletter Januar 2019

Januar: Rückblick – Ausblick. Meiner Agenda folgend, habe ich 2018 zwischen 125 und 140 Ausstellungen in (grossmehrheitlich) Schweizer Museen und Galerien besucht (je nachdem wie man kleine respektive separate Ausstellungen in derselben Institution zählt). Da fragt sich natürlich, ob ich mich denn an alle erinnere? Jein. Bei Kollektiven wie der „Regionalen“ (BS) oder den „Cantonales“ (BE) bleiben nur einzelne Positionen hängen. Einzelausstellungen hingegen sind (noch) da. Mein Trick: Ich mache in fast allen Handy-Aufnahmen, die ich zuhause auf den PC übertrage und beschrifte. Das braucht Zeit und es kann durchaus sein, dass ich mich schliesslich nur an die fotografierten Werke erinnere und an die anderen nicht mehr. Aber: Es ist für eine Ü70 wie mich die einzige Chance, der Alters-Vergesslichkeit ein Schnippchen zu schlagen. Und das versuche ich. Darum darf ich wohl immer noch als Expertin für das Bilanz-KünstlerInnen-Rating fungieren, was jedes Jahr ein kleiner Challenge ist.

Dann frägt sich natürlich: Wie fällt das Rating in Sachen Ausstellungen aus. So von 1 bis 12 zum Beispiel.  , weil ich an eine Museumsausstellung, in Bregenz z.B., andere Ansprüche stelle als an eine Galerie-Schau in Biel.

, weil ich an eine Museumsausstellung, in Bregenz z.B., andere Ansprüche stelle als an eine Galerie-Schau in Biel.

Ein Versuch ohne Rangordnung innerhalb von 1 bis 12: Klodin Erb (Centre Pasquart Biel – Bild!), Judith Albert/Anne Sauser-Hall (Kunstmuseum Solothurn), Bruce Naumann (Schaulager Basel), Marc Antoine Fehr (Kunstmuseum Olten), Sammlung Ketterer (Mobiliar Bern), Cécile Wick (Kunsthaus Grenchen), Su-Mei Tse (Aargauer Kunsthaus Aarau), David Claerbout, (Kunsthaus Bregenz), Maria Lassnig, (Kunstmuseum Basel), Zilla Leutenegger, (Galerie Kilchmann Zürich), Sanya Katarovsky (Kunsthalle Basel), Tobias Kaspar (Kunsthalle Bern).

Als drittes frägt sich: Was habe ich ins KünstlerInnen-Rating der Bilanz eingegeben (Jan 2019). Fragestellung: Welches waren 2018 national und international die wichtigsten Schweizer KünstlerInnen? Dabei galt es heuer zum ersten Mal 15 bewährte und 10 jüngere Positionen aufzulisten. Obwohl ich aus strategischen Gründen die „Sieger“ (Armleder, Mosset, Signer etc.) schon lange wegliess, musste ich für die Rubrik der „Jungen“ (für mich die Jahrgänge 1975 bis 1990 ca.) auf die Suche. Und bin mächtig erschrocken: Während ich bei den Bewährten geradezu Mühe hatte, meine selbst gewählten 50% – 50% Gender-Parameter einzuhalten (es kamen mir zu viele wichtige Frauen in den Sinn), war es bei den Jungen mehr als nur umgekehrt! Das heisst: aufsteigende Männer-Positionen ins Formular zu schreiben war kein Problem. Aber wo, um Himmels willen, sind die jungen Künstlerinnen, die mit 30/40 Jahren bereits international auf sich aufmerksam machen? – Shooting-Star Claudia Comte, sicher, auch die Julia Steiner (Galerie Meile, Luzern/Peking – Bild! ) ist mit Jahrgang 1982 noch jung. Aber dann…. Haben wir da dasselbe Problem wie in der Wirtschaft? Will heissen: während die Kinder klein sind, ist eine Landesgrenzen sprengende Karriere nicht möglich? Ich habe die fünf dann doch gefunden, aber die Parallele ist wohl richtig und das stimmt mich sehr nachdenklich! Darum: Guter Vorsatz für 2019: Spezialbrille für junge Künstlerinnen!

Aber wo, um Himmels willen, sind die jungen Künstlerinnen, die mit 30/40 Jahren bereits international auf sich aufmerksam machen? – Shooting-Star Claudia Comte, sicher, auch die Julia Steiner (Galerie Meile, Luzern/Peking – Bild! ) ist mit Jahrgang 1982 noch jung. Aber dann…. Haben wir da dasselbe Problem wie in der Wirtschaft? Will heissen: während die Kinder klein sind, ist eine Landesgrenzen sprengende Karriere nicht möglich? Ich habe die fünf dann doch gefunden, aber die Parallele ist wohl richtig und das stimmt mich sehr nachdenklich! Darum: Guter Vorsatz für 2019: Spezialbrille für junge Künstlerinnen!

azw’s Website Newsletter März 2019

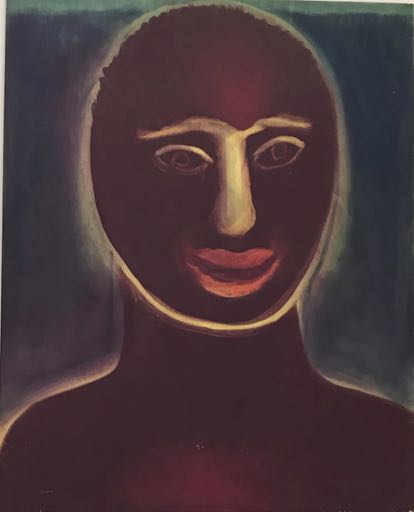

März: Diskussionspunkt Nummer 1 in der aktuellen Ausstellungsrunde der Schweizer Kunstmuseen ist zweifellos die Retrospektive von Miriam Cahn in Bern.

März: Diskussionspunkt Nummer 1 in der aktuellen Ausstellungsrunde der Schweizer Kunstmuseen ist zweifellos die Retrospektive von Miriam Cahn in Bern.

Ihr Werk beschäftigt mich seit bald 40 Jahren – d.h. seit dem legendären „Mein Frausein ist mein öffentlicher Teil“. Dieser Satz passt unglaublich in die aktuelle Aufruhr-Situation, in der sogar ein Frauen-Streik geplant ist. Mir kommt das alles ein bisschen vor wie „kalter Kaffee“. Allerdings gibt es markante Unterschiede: Damals ging es nicht zuletzt darum, Sigmund Freud endlich zu widersprechen, die eigenen, auch sexuellen, Empfindungen als etwas Existentielles zu formulieren. Heute hingegen geht es den meist jungen Frauen jedoch viel mehr um eine gesellschaft-liche Gleichwertigkeit, die Frauen mit Kindern nicht diskriminiert, sondern in ein Ganzes integriert. Da ist tatsächlich noch vieles zu tun!

Miriam Cahn geht es nicht darum – sie gehörte einst zu jenen, welche die traditionelle Familie mit Kindern als „alten Zopf“ bezeichneten!  Ihr Credo hat sich nur dahin geändert als sie heute nicht mehr sagt: „Ich als Frau“, sondern „Ich als Mensch“ und damit die Empfindungen aller, egal ob Mann, Frau, Kind, Transgender, dunkel- oder hellhäutig oder dazwischen als gleichwertig betrachtet wissen möchte.

Ihr Credo hat sich nur dahin geändert als sie heute nicht mehr sagt: „Ich als Frau“, sondern „Ich als Mensch“ und damit die Empfindungen aller, egal ob Mann, Frau, Kind, Transgender, dunkel- oder hellhäutig oder dazwischen als gleichwertig betrachtet wissen möchte.

Diesen Wandel macht die Ausstellung insbesondere in den neueren Werken sicht- und fühlbar und berührt mich da.

Wo das ICH hingegen auch 2018/19 immer noch dominiert, ist der Bereich der Sexualität. Provokative Haltungen, Sexualität als „Kampf“ der Geschlechter, gab es in ihrem Werk schon immer und so ist auch der umstrittene „Sex-Raum“ in dem an den Hodler (!)-Saal angrenzenden Kabinett kein #MeToo-Manifest im Sinne eines Aufbäumens wider männliche Gewalt. Es ist vielmehr eine bewusste Provokation, die Sexualität bis heute als ein sehr direktes Kräftemessen zwischen Mann und Frau sieht. Angestrebt wird dabei nicht das K.O. , nicht der „Sieg“ der Frau, sondern der Sieg der „Lust“ am „Kampf“. Nicht umsonst trägt eines der grossen Bilder im Sexraum den Titel „Schön“.

Dass die Sexbilder umstritten sind, liegt auf der Hand, denn es braucht eine ganze Weile, bis man sie durchschaut – gerade in der heutigen, verkrampften Diskussion, wo jede Umarmung schon als Übergriff gewertet wird. Bis man zum Schluss kommt, in welchem Mass Miriam Cahn – durch und durch sie selbst – hier eben einmal mehr kontert und nicht etwa mit den anderen Frauen mitzieht; das war noch nie ihr Anliegen. Das wissen all jene, die einst MIT ihr gestritten haben und heute fast alle – oft zu ihrem Leidwesen – keinen Kontakt mit der Künstlerin mehr haben.

Dass ich mich kürzlich mit der Basler/Innerschweizer Künstlerin Monika Dillier (*1947) in der Galerie Stampa in Basel, wo Dillier zur Zeit ausstellt, traf, war für mich ein Akt des Interesses aber auch der symbolischen Bedeutung. Monika Dillier war damals, um 1980, eine ganz wichtige – radikale! – „Mitstreiterin“ für die Sache der Frau. Die Galerie Stampa war gleichzeitig die erste Galerie, welche die „Frauenbewegung“ von damals (insbesondere auch über Videos) zeigte und überdies Miriam Cahn lange Jahre vertrat – auch zu Zeiten als diese von der Kunstszene eher stiefmütterlich behandelt wurde. Bis es dann zum Bruch kam; heute wird Cahn von keiner Schweizer Galerie mehr vertreten.

Dass ich mich kürzlich mit der Basler/Innerschweizer Künstlerin Monika Dillier (*1947) in der Galerie Stampa in Basel, wo Dillier zur Zeit ausstellt, traf, war für mich ein Akt des Interesses aber auch der symbolischen Bedeutung. Monika Dillier war damals, um 1980, eine ganz wichtige – radikale! – „Mitstreiterin“ für die Sache der Frau. Die Galerie Stampa war gleichzeitig die erste Galerie, welche die „Frauenbewegung“ von damals (insbesondere auch über Videos) zeigte und überdies Miriam Cahn lange Jahre vertrat – auch zu Zeiten als diese von der Kunstszene eher stiefmütterlich behandelt wurde. Bis es dann zum Bruch kam; heute wird Cahn von keiner Schweizer Galerie mehr vertreten.

Was sich im Vergleich von Cahn und Dillier zeigt, sind zwei Lebenswege. Cahns Thematik hat sich seit den 1970er-Jahren nicht grundlegend verändert; das gibt ihrem Werk eine Kohärenz, die speziell bei Frauen sehr selten ist und vom Kunstmarkt geschätzt wird. Man kann das also positiv sehen; die Frage ist nur, ob es nicht auch heisst, sich von etwas nicht lösen können?

Monika Dillier steht heute an einem ganz anderen Ort als in den 1980ern (als sie vorab im Bereich Theater/Performance/Film/Installation in Erscheinung trat). Sie ist immer noch eine dezidierte Frau mit unzimperlicher Meinung, aber in ihrem bildnerischen Schaffen sucht sie nicht (wie Cahn) nach der Schönheit eines Atompilzes, sondern sehr viel subtiler nach Momenten des „Glücks“ – dem Kleinen, unscheinbaren Ort oder Geschehen, der – aufgeladen mit der eigenen Freude daran – zur Ballade, zum Lied, zur Hommage an etwas oder jemanden wird. Aktuell zum Beispiel an den Film-Pionier Jonas Mekas, dessen Filme sie in einem „wunderbar improvisierten“ Kino in einer Hintergasse der Athener Documenta von 2017 für sich entdeckte und sich über seine Haltung des Direkten, Unmittelbaren, Ungekünstelten und doch Poetischen verwandt fühlte (vgl. die Kolumne von Hans Ulrich Obrist im „Tagi-Magi“ zum Tod von Meka Ende Januar 2019). Überhaupt ist Griechenland für Dillier zu einem „Mekka“ geworden – ihre Aquarelle sind letztlich vielleicht so etwas wie der Ausdruck des weltberühmten Goethe-Zitats „Das Land der Griechen mit der Seele suchend“ .

P.S Soll ich es verraten? – Das Zitat war einst (sprich: 1967) das Thema meines Matura-Aufsatzes!

azw’s Website Newsletter April /Mai 2019

April/Mai: Da ich in den letzten Wochen mit dem Aufarbeiten eines familiengeschichtlichen Archivs sehr beschäftigt war, musste die Kunst etwas hintenanstehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es dies und das zu berichten:

Im Rahmen der Produktion der Monographie zum bildnerischen Werk von Erica Pedretti (2017/18) galt es einige Widerstände zu überwinden; zu viele sahen Erica Pedretti einseitig als Schriftstellerin und verkannten ihre Bedeutung als bildende Künstlerin. Die Ausstellung im Neuen Museum Biel (NMB) erbringt nun nach der Buchpublikation anhand von Original-Werken bis zurück in die 1950er-Jahre den endgültigen Beweis, dass das Oeuvre von Erica Pedretti gleichermassen der Literatur wie der visuellen Kunst zugehört.  Interessant sind u.a. zweierlei Dinge: Die Flügel, mit denen sie um 1980 national bekannt wurde, wachsen ohne Bruch aus ihren Silberschmide-Arbeiten der 1950er-Jahre und sind viel weiter gefasst der Natur verpflichtet als einseitig „Ikarus“-Flügel zu sein. Es war die Frauenbewegung der Zeit, die sie gleichermassen für sich „pachtete“ und die Interpretation lenkte. Und zum andern ist die Gleichzeitigkeit von Schrift und Bild dominanter als bisher wahrgenom-men. Wobei die Schrift sowohl für die ständige Präsenz von persönlichen und weltweiten Geschehnissen in Vergangenheit und Gegenwart steht (z.B. in den mit Berichten über Todesstrafen in Amerika und der bildlich unterlegten Darstellung von Märtyrerinnen (Von Hinrichtungen und Heiligen, 2008). Die Schrift kann aber als Abschrift aus Tageszeitungen oder mit Zeitungsseiten als Bildträger auch nur als Präsenz von Schrift an sich stehen. Das eine greift ins andere.

Interessant sind u.a. zweierlei Dinge: Die Flügel, mit denen sie um 1980 national bekannt wurde, wachsen ohne Bruch aus ihren Silberschmide-Arbeiten der 1950er-Jahre und sind viel weiter gefasst der Natur verpflichtet als einseitig „Ikarus“-Flügel zu sein. Es war die Frauenbewegung der Zeit, die sie gleichermassen für sich „pachtete“ und die Interpretation lenkte. Und zum andern ist die Gleichzeitigkeit von Schrift und Bild dominanter als bisher wahrgenom-men. Wobei die Schrift sowohl für die ständige Präsenz von persönlichen und weltweiten Geschehnissen in Vergangenheit und Gegenwart steht (z.B. in den mit Berichten über Todesstrafen in Amerika und der bildlich unterlegten Darstellung von Märtyrerinnen (Von Hinrichtungen und Heiligen, 2008). Die Schrift kann aber als Abschrift aus Tageszeitungen oder mit Zeitungsseiten als Bildträger auch nur als Präsenz von Schrift an sich stehen. Das eine greift ins andere.

Die Ausstellung ist gleichsam erweitert durch ein „literarisches“ Kabinett sowie zahlreiche, bisher selten präsentierte Filme zu Leben und Werk von Erica Pedretti (noch bis 16. Juni 2019).

Das Kunstmuseum Olten macht zum zweiten Mal den Versuch, das Werk einer älteren resp. verstorbenen Schweizer Künstlerin in Verbindung mit Erscheinungen der Gegenwart zu bringen. Während der erste Versuch unter dem Stichwort „Textil“ mit Lucie Schenker (*1943) in Kombination mit Reto Pulfer (*1981) und Edit Oberbolz (*1966) im Herbst 2018 keine gemeinsame Atmosphäre zu schaffen vermochte, gelingt nun mit „Linck. Reloaded“ – Margrit Linck (1897-1983) im Dialog mit Selina Baumann, Karin Lehmann und Irene Schubiger – unter dem Materialbegriff „Keramik“ eine stimmungsvolles „Gespräch“. Das hängt u.a. mit Aspekten wie „Körper“, „Gefäss“ und/oder einer stärkeren Betonung des Materials zusammen. Dennoch ist die stilistische Bandbreite ausgesprochen gross, die Generationen sind nicht verwechselbar, die Ausstellung darum eine Freude (noch bis 12. Mai 2019).

Das Kunstmuseum Olten macht zum zweiten Mal den Versuch, das Werk einer älteren resp. verstorbenen Schweizer Künstlerin in Verbindung mit Erscheinungen der Gegenwart zu bringen. Während der erste Versuch unter dem Stichwort „Textil“ mit Lucie Schenker (*1943) in Kombination mit Reto Pulfer (*1981) und Edit Oberbolz (*1966) im Herbst 2018 keine gemeinsame Atmosphäre zu schaffen vermochte, gelingt nun mit „Linck. Reloaded“ – Margrit Linck (1897-1983) im Dialog mit Selina Baumann, Karin Lehmann und Irene Schubiger – unter dem Materialbegriff „Keramik“ eine stimmungsvolles „Gespräch“. Das hängt u.a. mit Aspekten wie „Körper“, „Gefäss“ und/oder einer stärkeren Betonung des Materials zusammen. Dennoch ist die stilistische Bandbreite ausgesprochen gross, die Generationen sind nicht verwechselbar, die Ausstellung darum eine Freude (noch bis 12. Mai 2019).

Eine Galerie, die aus dem Blickwinkel der Romandie, aber auch darüber hinaus programmiert, ist die Galerie C in Neuchâtel (gleich neben dem Musée d’art et d’histoire) und dies durchwegs mit spannenden KünstlerInnen, die unsere Zeit auf vielfältige Weise spiegeln. Kürzlich habe ich da eine Ausstellung mit Fotografien von Mathieu Gafsou unter dem Stichwort „Transhumanisme“. Der 1981 geborene Romand (Absolvent Universität Lausanne/ Ecole d’arts appliquès Vevey) ist meiner Ansicht nach einer der interessantesten jungen Schweizer Fotografen. Stets erarbeitet er in Zyklen Themen, die virulent sind für unsere Zeit, so wie seit einiger Zeit die Serie H+ (in etwa homo sapiens plus). Dabei geht es um die technische Erweiterung des Körpers im Bereich der Medizin resp. um Forschungs-Experimente zur Erweiterung unserer Wahrnehmung, etc. Das Besondere ist bei Gafsou die Gleichwertigkeit von Experiment und visueller Darstellung, will heissen Fotografie. Es geht nicht nur um (stets erläuternd kommentierte) Reportage, sondern ebenso um deren ästhetische Visualisierung. So schafft Gafous das Kipp-Moment zur bildenden Kunst.

Gesehen habe ich auch Sabine Schaschels „Konkrete Gegenwart“ im „haus konstruktiv“ in Zürich. Ich liebe Themenausstellungen. Denn ein Konzept reicht nicht, man muss auch die KünstlerInnen finden, die es schlüssig und zugleich so weit wie möglich fassen. Das „haus konstruktiv“ beschränkt sich längst nicht mehr auf die Zürcher Konkreten, sondern nennt als Ausrichtung die Begriffe „konstruktiv, konkret und konzeptuell“ . Entsprechend dachte die Direktorin auch bei der „Konkreten Gegenwart“ mit 34 Kunstschaffenden aus Europa, den USA und mehr. Sie versuchte Rückblick, Gegenwart und Zukunft zu verknüpfen. Teilweise ist ihr das gelungen, doch insgesamt wirkten die an die Tradition anknüpfenden Positionen eher langweilig, auch wenn sie in sich möglicherweise folgerichtig sind (z.B. Svenja Deininger *1974 AT). Die „frechen“ Beispiele hingegen liessen das Konzept knistern (z.B. der Konfetti-Kubus von Lara Favaretto * 1973 IT oder die verdrehten Jalousien von Martin Soto Climent 1977 MX). Zu gesucht erschienen mir hingegen die Arbeiten von Valentin Carron 1977 CH. Klassisch und doch heutig empfand ich die Wandmalereien von Claire Goodwin (*1973 UK/CH) und die „Winkelspiele“ von Katja Strunz (* 1970 DE). Bleibend in Erinnerung bleibt jedoch die verwinkelt/ verspiegelt/ornamentnahe Rauminstallation „Florenz-Bagdad“ des deutsch-iranischen Timo Nasseri (*1972 – Bil

Gesehen habe ich auch Sabine Schaschels „Konkrete Gegenwart“ im „haus konstruktiv“ in Zürich. Ich liebe Themenausstellungen. Denn ein Konzept reicht nicht, man muss auch die KünstlerInnen finden, die es schlüssig und zugleich so weit wie möglich fassen. Das „haus konstruktiv“ beschränkt sich längst nicht mehr auf die Zürcher Konkreten, sondern nennt als Ausrichtung die Begriffe „konstruktiv, konkret und konzeptuell“ . Entsprechend dachte die Direktorin auch bei der „Konkreten Gegenwart“ mit 34 Kunstschaffenden aus Europa, den USA und mehr. Sie versuchte Rückblick, Gegenwart und Zukunft zu verknüpfen. Teilweise ist ihr das gelungen, doch insgesamt wirkten die an die Tradition anknüpfenden Positionen eher langweilig, auch wenn sie in sich möglicherweise folgerichtig sind (z.B. Svenja Deininger *1974 AT). Die „frechen“ Beispiele hingegen liessen das Konzept knistern (z.B. der Konfetti-Kubus von Lara Favaretto * 1973 IT oder die verdrehten Jalousien von Martin Soto Climent 1977 MX). Zu gesucht erschienen mir hingegen die Arbeiten von Valentin Carron 1977 CH. Klassisch und doch heutig empfand ich die Wandmalereien von Claire Goodwin (*1973 UK/CH) und die „Winkelspiele“ von Katja Strunz (* 1970 DE). Bleibend in Erinnerung bleibt jedoch die verwinkelt/ verspiegelt/ornamentnahe Rauminstallation „Florenz-Bagdad“ des deutsch-iranischen Timo Nasseri (*1972 – Bil

azw’s Website Newsletter Juni 2019

Juni: Viel (Frühlings)-Arbeit in und um die von mir betreuten Häuser und Grundstücke, längere Texte privater Art sowie allerlei (Zahn)-Arzt- resp. Physiotermine (Ü70 halt!) haben die Musse, hier und dorthin zu fahren, um das Spannendste der aktuellen Ausstellungen in der Schweiz zu sehen, etwas zurückgedrängt. Trotzdem habe ich einiges gesehen – berichte aber etwas erzählerischer als sonst.

Der Mai steht in Biel seit Jahren im Zeichen des sogenannten „Joli mois de mai“ (Jolimai) in zwei benachbarten Ausstellungslokalitäten in der Altstadt. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es daselbst von 18 bis 22 Uhr Ein-Abend-Ausstellungen (oder auch Aktionen/Performances/ Konzerte) der lokalen Künstlerschaft. Das Zielpublikum ist dabei nicht ein überregionales, sondern Präsentation und Austausch unter den in Biel tätigen Kunstschaffenden. Um einen solchen Gemeinschaftssinn wird Biel vielerorts beneidet. Die Qualität ist selbstverständlich unterschiedlich – reicht von klassischen Ausstellungen mit Fotografien und/oder Bildern an der Wand bis zu originellen Installationen und/oder unbekannten Werkgruppen. Ich habe selbstverständlich nicht alle gesehen, aber gleich am 1. Mai gab es u.a. exquisite Aquarelle von Pavel Schmidt mit für ihn typischen (sprachlich brillanten) Texteinschüben; von der „Ungewissheit des Gewissens“ war z.B. die Rede und gleich darunter vom „Vergewissern des Ungewissen“ – sehr schön! Überrascht hat auch die reiche Ausstellung von Mireille Henry, die jeweils für den Jolimai aus dem Jura nach Biel kommt. Ihre Malerei mit im weitesten Sinn architektonischen Motiven zeigt sich fragil zwischen Präsenz und „Nichtpräsenz“, man könnte auch sagen, einem Tasten nach Präsenz; ich mag dieses Behutsame, das sich auch farblich in einem Zwischenfeld bewegt. – Andrea Nyffeler, die vor einiger Zeit von Biel nach Bern zog und jetzt im ehemaligen Atelier von Mariann Grunder arbeitet, kam für den Jolimai zurück. Typisch für sie ist immer wieder die bewusste Nähe zur Sonntagsmalerei, zuweilen haarscharf beim Kipp-Moment. Diesmal zeigte sie Leihgaben einer längst vergessenen Bieler Blumen-Malerin im Dialog zur eigenen Lust, sonntägliche Blumen zu malen; köstlich! Anspruchsvoll und qualitativ überzeugend erlebte ich Hansjörg Bachmanns assoziativ „erzählte“ Geschichte des weissen Fuchses aus dem japanischen Inari-Legendenschatz. Dass sie der Künstler mehrheitlich im winterlich verschneiten Jura inszenierte respektive fotografierte ist ein schöner Kultur-Transfer. – Mit viel Tageslust und so richtig gut für den Jolimai war die „Avalanche“ (Bild!) des Trios Isabelle Hofer-Maigraitner, Christiane Lenz und Jocelyne Rickli aus vielen Hundert zerknüllten Zeitungen!

Der Mai steht in Biel seit Jahren im Zeichen des sogenannten „Joli mois de mai“ (Jolimai) in zwei benachbarten Ausstellungslokalitäten in der Altstadt. Von Mittwoch bis Sonntag gibt es daselbst von 18 bis 22 Uhr Ein-Abend-Ausstellungen (oder auch Aktionen/Performances/ Konzerte) der lokalen Künstlerschaft. Das Zielpublikum ist dabei nicht ein überregionales, sondern Präsentation und Austausch unter den in Biel tätigen Kunstschaffenden. Um einen solchen Gemeinschaftssinn wird Biel vielerorts beneidet. Die Qualität ist selbstverständlich unterschiedlich – reicht von klassischen Ausstellungen mit Fotografien und/oder Bildern an der Wand bis zu originellen Installationen und/oder unbekannten Werkgruppen. Ich habe selbstverständlich nicht alle gesehen, aber gleich am 1. Mai gab es u.a. exquisite Aquarelle von Pavel Schmidt mit für ihn typischen (sprachlich brillanten) Texteinschüben; von der „Ungewissheit des Gewissens“ war z.B. die Rede und gleich darunter vom „Vergewissern des Ungewissen“ – sehr schön! Überrascht hat auch die reiche Ausstellung von Mireille Henry, die jeweils für den Jolimai aus dem Jura nach Biel kommt. Ihre Malerei mit im weitesten Sinn architektonischen Motiven zeigt sich fragil zwischen Präsenz und „Nichtpräsenz“, man könnte auch sagen, einem Tasten nach Präsenz; ich mag dieses Behutsame, das sich auch farblich in einem Zwischenfeld bewegt. – Andrea Nyffeler, die vor einiger Zeit von Biel nach Bern zog und jetzt im ehemaligen Atelier von Mariann Grunder arbeitet, kam für den Jolimai zurück. Typisch für sie ist immer wieder die bewusste Nähe zur Sonntagsmalerei, zuweilen haarscharf beim Kipp-Moment. Diesmal zeigte sie Leihgaben einer längst vergessenen Bieler Blumen-Malerin im Dialog zur eigenen Lust, sonntägliche Blumen zu malen; köstlich! Anspruchsvoll und qualitativ überzeugend erlebte ich Hansjörg Bachmanns assoziativ „erzählte“ Geschichte des weissen Fuchses aus dem japanischen Inari-Legendenschatz. Dass sie der Künstler mehrheitlich im winterlich verschneiten Jura inszenierte respektive fotografierte ist ein schöner Kultur-Transfer. – Mit viel Tageslust und so richtig gut für den Jolimai war die „Avalanche“ (Bild!) des Trios Isabelle Hofer-Maigraitner, Christiane Lenz und Jocelyne Rickli aus vielen Hundert zerknüllten Zeitungen!

Endlich war ich wieder einmal im Fotomuseum in Winterthur. So richtig begeistert war ich allerdings nicht von dem was ich zu sehen bekam. Gewiss, die Ausstellung von Salvatore Vitali (I/CH) über das (versteckte) Sicherheitssystem der Schweiz ist grundsätzlich interessant und war auch gut inszeniert, aber mir fehlte etwas das Interesse. Und die Ausstellung von Anne Collier (* 1970 Los Angeles) über die Strategien der Fotografie in der Pop-Kultur aus heutiger Sicht fand ich gut, aber auch nicht mehr. Ich ärgerte mich einmal mehr über die Werbung mit sexuell anzüglichen Frauenbildern – hier für Kameras. Aber gerade das intendierte die Fotografin ja natürlich.

Endlich war ich wieder einmal im Fotomuseum in Winterthur. So richtig begeistert war ich allerdings nicht von dem was ich zu sehen bekam. Gewiss, die Ausstellung von Salvatore Vitali (I/CH) über das (versteckte) Sicherheitssystem der Schweiz ist grundsätzlich interessant und war auch gut inszeniert, aber mir fehlte etwas das Interesse. Und die Ausstellung von Anne Collier (* 1970 Los Angeles) über die Strategien der Fotografie in der Pop-Kultur aus heutiger Sicht fand ich gut, aber auch nicht mehr. Ich ärgerte mich einmal mehr über die Werbung mit sexuell anzüglichen Frauenbildern – hier für Kameras. Aber gerade das intendierte die Fotografin ja natürlich.

Mit Vorfreude ging ich nach Solothurn in die „All Tag“ betitelte Ausstellung von Isabelle Krieg (* 1971). Tatsächlich ist es der in Leipzig wohnhaften Schweizer Künstlerin einmal mehr gelungen, Alltägliches in überraschende Materialität umzusetzen. Und zwar ohne künstliche Überhöhung, sondern nahe an den Dingen. Highlight ist dabei ohne Zweifel die raumfüllende, weiche Ur-Schnur in der Mitte des ersten Saales.

Ein Must war mir der Besuch der Ausstellung von Stefan Gritsch im Aargauer Kunsthaus in Aarau, habe ich doch schon 1982 (!) den ersten Text zu einer Ausstellung von ihm geschrieben und später noch 5 weitere (siehe unter „Herausgegriffen“ auf dieser Seite. Highlight der aktuellen One-man-show ist der tapezierte Raum mit dem Titel „Inversion“. Zum einen liebe ich es, von Kunst umfangen zu sein, zum andern gelingt es dem Künstler hier seinen „Markenzeichen“ – den vor allem im Inneren vielfarbigen Farbklumpen und Farbkuben – ein neues Kapitel hinzuzufügen, ist hier doch das Aussen unverhofft mit dem Innen vertauscht. Auch Stefan Gritsch selbst ist begeistert: „Ein fototechnisches Meisterwerk“, sagte er anlässlich des Künstlergesprächs mit Yasmin Afschar (Co-Kuratorin). Auch in den übrigen Räumen war der Künstler überraschend redefreudig (wo er doch sonst manchmal eher abweisend wirkt), erzählte u.a. vom steten Prozess seines Schaffens. „Nur was nicht mehr im Atelier ist, entgeht der Wandlung“. (Gut ist mein Farbklumpen hier bei mir sicher vor ihm!). Gelacht habe ich als er die Tiere aufzählte, die zu „Selbstporträts“ wurden, neben dem DOG und der COW war da nämlich auch auch der APE – wie war das doch 1982, als er den Boden der Städtischen Galerie in Lenzburg mit eleganten, pinselstrichbetonten Affen mit langen Ringelschwänzen auf Papier auslegte! Da war er also schon, der Affe, und die aktuelle Tapete in gewissem Sinn auch.

Ein Must war mir der Besuch der Ausstellung von Stefan Gritsch im Aargauer Kunsthaus in Aarau, habe ich doch schon 1982 (!) den ersten Text zu einer Ausstellung von ihm geschrieben und später noch 5 weitere (siehe unter „Herausgegriffen“ auf dieser Seite. Highlight der aktuellen One-man-show ist der tapezierte Raum mit dem Titel „Inversion“. Zum einen liebe ich es, von Kunst umfangen zu sein, zum andern gelingt es dem Künstler hier seinen „Markenzeichen“ – den vor allem im Inneren vielfarbigen Farbklumpen und Farbkuben – ein neues Kapitel hinzuzufügen, ist hier doch das Aussen unverhofft mit dem Innen vertauscht. Auch Stefan Gritsch selbst ist begeistert: „Ein fototechnisches Meisterwerk“, sagte er anlässlich des Künstlergesprächs mit Yasmin Afschar (Co-Kuratorin). Auch in den übrigen Räumen war der Künstler überraschend redefreudig (wo er doch sonst manchmal eher abweisend wirkt), erzählte u.a. vom steten Prozess seines Schaffens. „Nur was nicht mehr im Atelier ist, entgeht der Wandlung“. (Gut ist mein Farbklumpen hier bei mir sicher vor ihm!). Gelacht habe ich als er die Tiere aufzählte, die zu „Selbstporträts“ wurden, neben dem DOG und der COW war da nämlich auch auch der APE – wie war das doch 1982, als er den Boden der Städtischen Galerie in Lenzburg mit eleganten, pinselstrichbetonten Affen mit langen Ringelschwänzen auf Papier auslegte! Da war er also schon, der Affe, und die aktuelle Tapete in gewissem Sinn auch.

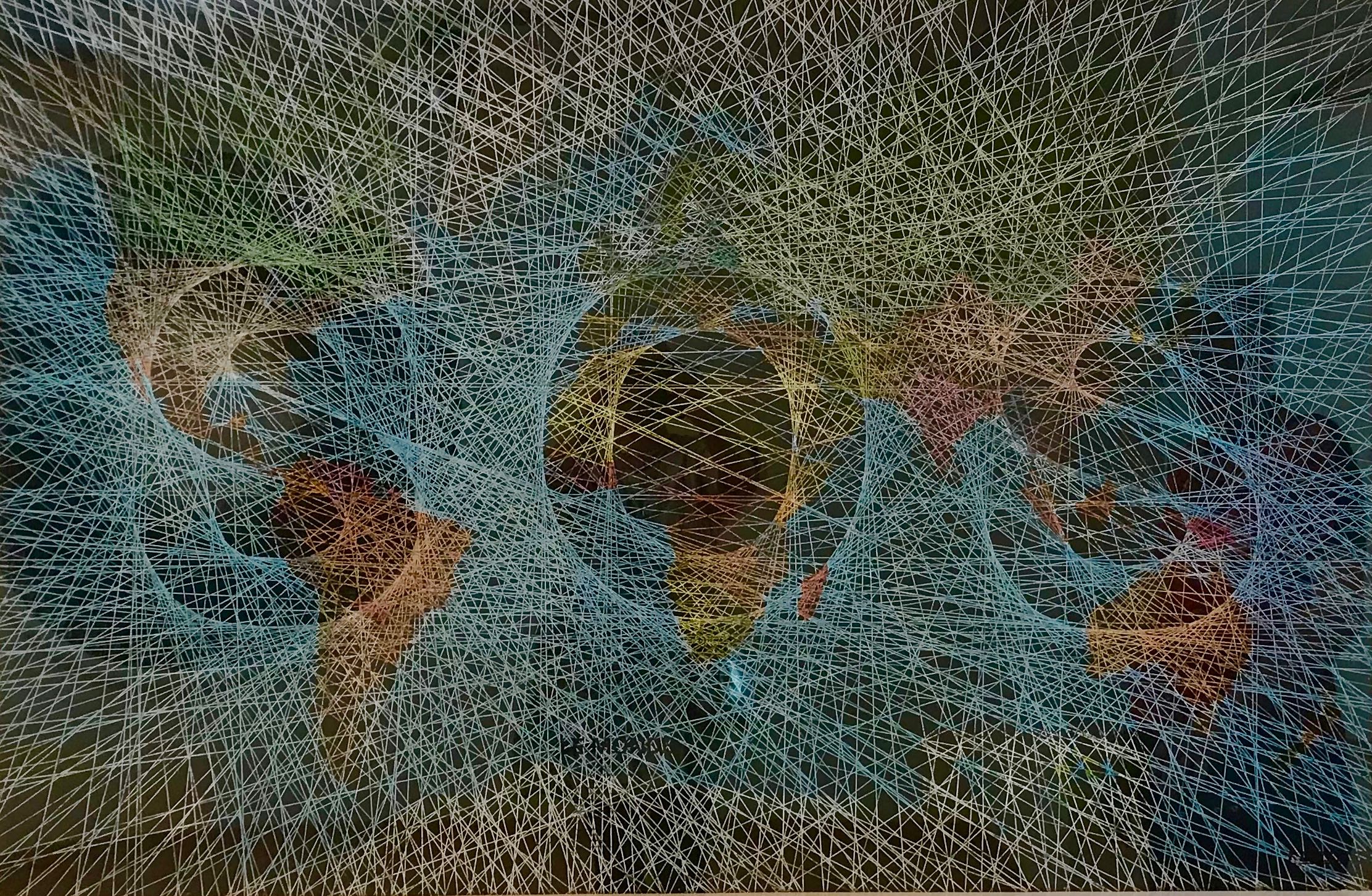

Trotzdem hätte ich – wäre ich denn die Kuratorin – die Ausstellung anders aufgebaut, zum Beispiel vom „horror vacui“ ausgehend – Stefan Gritschs wieder und wiederkehrende Methode von einer wie auch immer gearteten Struktur auszugehen, um sie zum Bild werden zu lassen. In den 80ern waren das die Umrisslinien seines eigenen, zusammengekauerten Körpers, später u.a. Orangenschalen und jetzt in der Ausstellung ist es u.a. seine Sammlung an kleinen Landkarten, die sich als Netzwerke gleichsam verselbständigen und doch eine Rückbindung haben – formal aber auch inhaltlich, da all diese Landvermessungen aktuelle Konfliktgegenden betreffen.

Die Ausstellungen im Centre Pasquart in Biel besuche ich mindestens zwei Mal. Was an Spannendem direkt vor der Haustüre stattfindet, will ich vertieft erinnern, finde es auch spannend die eigene Reaktion auf einen zweiten Rundgang zu beobachten. Im Fall von Philippe Vandenberg (1952-2009) teilte sich meine Haltung noch stärker als zuvor. Das Werk des Belgiers drückt Selbstzerstörerisches aus und ist von Albträu-men und Depressionen geprägt, z.T. als Folge von Drogenkonsum. Entsprechend ist auch der Titel der Ausstellung: „Kamikaze“. Wiederkehrende Worte sind darüber hinaus auch immer wieder „Kill them all“. Und den Auftakt zur Ausstellung bildet ein Grossformat, das nur noch die Kratzspuren seiner einstigen Bildhaftigkeit zeigt. Das löst bei mir Abwehr aus, auch wenn sehr wohl zu erkennen ist, dass es immer wieder Serien mit geometrienahen Werken gibt, die das Chaotische der expressiven Phasen zu bannen suchen. Andererseits ist unter dem Aspekt der künstlerischen Authentizität die subjektive „Wahrheit“ der Zeichnungen und Bilder unbestritten. Das ist keine Markt-Kunst, das sind viel mehr Schreie wieder den eigenen Schmerz, was immer ihn ausgelöst haben mag. Aber: Man muss sie ertragen können, diese Gewalt, dieses Zerstörerische in Wort und Bild.

Die Ausstellungen im Centre Pasquart in Biel besuche ich mindestens zwei Mal. Was an Spannendem direkt vor der Haustüre stattfindet, will ich vertieft erinnern, finde es auch spannend die eigene Reaktion auf einen zweiten Rundgang zu beobachten. Im Fall von Philippe Vandenberg (1952-2009) teilte sich meine Haltung noch stärker als zuvor. Das Werk des Belgiers drückt Selbstzerstörerisches aus und ist von Albträu-men und Depressionen geprägt, z.T. als Folge von Drogenkonsum. Entsprechend ist auch der Titel der Ausstellung: „Kamikaze“. Wiederkehrende Worte sind darüber hinaus auch immer wieder „Kill them all“. Und den Auftakt zur Ausstellung bildet ein Grossformat, das nur noch die Kratzspuren seiner einstigen Bildhaftigkeit zeigt. Das löst bei mir Abwehr aus, auch wenn sehr wohl zu erkennen ist, dass es immer wieder Serien mit geometrienahen Werken gibt, die das Chaotische der expressiven Phasen zu bannen suchen. Andererseits ist unter dem Aspekt der künstlerischen Authentizität die subjektive „Wahrheit“ der Zeichnungen und Bilder unbestritten. Das ist keine Markt-Kunst, das sind viel mehr Schreie wieder den eigenen Schmerz, was immer ihn ausgelöst haben mag. Aber: Man muss sie ertragen können, diese Gewalt, dieses Zerstörerische in Wort und Bild.

Im Fall der gleichzeitig stattfindenden Ausstellung von Melanie Manchot, die eine überaus gelungene, künstlerische Reportage zum Touristenort Engelberg zeigt, dämpfte der zweite Besuch die anfängliche Begeisterung etwas. Was mir zunächst als ausgezeichnetes Beispiel einer künstlerischen Annäherung an ein Dokumentarthema erschien, war ohne den Überraschungseffekt der ersten Begegnung etwas abgeflacht. Das heisst nicht, dass ich die präzis durchdachte Choreographie ihrer Annäherung an Engelberg plötzlich nicht mehr gut fände, wohl aber, dass die inhaltliche Tiefe, die Bedeutungsschicht, die bei jedem Betrachten tiefer in die Thematik führen würde, doch nicht ganz so gross ist.

Im Fall der gleichzeitig stattfindenden Ausstellung von Melanie Manchot, die eine überaus gelungene, künstlerische Reportage zum Touristenort Engelberg zeigt, dämpfte der zweite Besuch die anfängliche Begeisterung etwas. Was mir zunächst als ausgezeichnetes Beispiel einer künstlerischen Annäherung an ein Dokumentarthema erschien, war ohne den Überraschungseffekt der ersten Begegnung etwas abgeflacht. Das heisst nicht, dass ich die präzis durchdachte Choreographie ihrer Annäherung an Engelberg plötzlich nicht mehr gut fände, wohl aber, dass die inhaltliche Tiefe, die Bedeutungsschicht, die bei jedem Betrachten tiefer in die Thematik führen würde, doch nicht ganz so gross ist.

azw’s Website Newsletter Juli 2019

Juli: Ich bin ganz ehrlich, diesen Newsletter MUSS ich schreiben, sonst zerflattern die Erinnerungen an die vielen spannenden, bereichernden Ausstellungen, die ich in den letzten Wochen gesehen haben im Nu. Wenn er den LeserInnen Anregung ist, umso besser.

Zur Sprache kommen – ausführlicher als sonst – die Ausstellungen von Carmen Perrin in Grenchen, von William Kentridge in Basel, Zilla Leutenegger in Bellelay und Carl Spittelers „Imago“ in Liestal.

Es war zwar etwas verrückt, an einem der heissesten Sommertage eine Installation mit Hunderten von Teelichtern zu besichtigen. Aber Carmen Perrins Inszenierung im Hauptsaal des Kunsthaus Grenchen ist sowas von beeindruckend, dass einem die Wassertröpfchen im Nacken egal waren.

Die Themen „Migration“ und „Flucht“ sind Mainstream in der aktuellen Kunst; das schraubt die Ansprüche hoch. Bei „Les anges dechus“ ist es die emotional ergreifende Poesie, das Schattenspiel, das einem auffordert, aktiv den 376 flackernden Kerzen entlang zu gehen, um die aus dem Dunkel herausgeschnittenen Lichtbuchstaben zu erkennen, welche die Arbeit aus der Fülle der künstlerischen Bearbeitungen der Themen heraushebt.

Der literarische Hintergrund erzählt von zwei Kindern auf der Flucht in den 1950er-Jahren, aber unter dem Eindruck der aktuellen Menschenströme unterwegs, transponieren wir die Installation in unserem Kopf sogleich in die Gegenwart und weil Carmen Perrin ursprünglich aus Bolivien stammt, für einmal nicht in den Mittelmeer-Raum, sondern in die Sehnsuchts-,Traum- und Illusionswelt der Menschen, die sich zur Zeit aus Venezuela, Guatemala, Honduras… auf dem Weg ins vermeintlich „gelobte Land“ (die USA) befinden und dieses nicht finden werden, weil es dieses gar nicht gibt.

Die Ausstellung in Grenchen gibt aber auch Einblick in Perrins Oeuvre der letzten 10 Jahre. Hier fällt – wie früher schon – das stupende Materialgefühl und die handwerkliche Präzision in der Umsetzung auf. Man will es nicht glauben, ein Regenschirm aus Backstein! Vorsicht, da lauert l’art pour l’art, aber Carmen Perrin kann einem glaubhaft vermitteln, dass es sich um ein liebevolles (gar körperliches?) Befragen der Eigenschaften geht – hier die Verwandlung von harten Bausteinen in etwas (scheinbar) Geschmeidiges. Kommt hinzu, dass Backsteine wie Regenschirme zum Ziel haben uns zu schützen. Trotzdem sind vermutlich jene Werke, die darüber hinaus eine unmissverständliche Botschaft aussenden, die nachhaltigsten, wie zum Beispiel die weltweit vernetzte Weltkarte, welche durch die angewandte Technik selbst die Buchstaben SOS herausschält (bis 22. Sept.)

Die Ausstellung in Grenchen gibt aber auch Einblick in Perrins Oeuvre der letzten 10 Jahre. Hier fällt – wie früher schon – das stupende Materialgefühl und die handwerkliche Präzision in der Umsetzung auf. Man will es nicht glauben, ein Regenschirm aus Backstein! Vorsicht, da lauert l’art pour l’art, aber Carmen Perrin kann einem glaubhaft vermitteln, dass es sich um ein liebevolles (gar körperliches?) Befragen der Eigenschaften geht – hier die Verwandlung von harten Bausteinen in etwas (scheinbar) Geschmeidiges. Kommt hinzu, dass Backsteine wie Regenschirme zum Ziel haben uns zu schützen. Trotzdem sind vermutlich jene Werke, die darüber hinaus eine unmissverständliche Botschaft aussenden, die nachhaltigsten, wie zum Beispiel die weltweit vernetzte Weltkarte, welche durch die angewandte Technik selbst die Buchstaben SOS herausschält (bis 22. Sept.)

William Kentridge

Von Perrins flackendem Lichterzug ist es erstaunlicherweise gar nicht so weit zu einem der Hauptwerke von William Kentridge (*1955 Südafrika) im Museum für Gegenwartskunst in Basel. Beide bewegen sich prozessionsähnlich von links nach rechts, bei Perrin via das schreitende Publikum, bei Kentridge als eine Art filmische Performance.„More Sweetly Play the Dance“, welches sich über den ganzen Saal im oberste Stockwerk erstreckt, orientiert sich an alten „Totentänzen“ und enstand unter dem Eindruck der Ebola-Epidemie von 2014 in Westafrika. Die 8-Channel-Audio-Videoinstallation zeigt u.a. ein vorbeiziehendes Blasorchester, den Zug mit den Toten über die Wüstenlandschaft, integriert Klagelieder, zeigt Ärzte und Helfer sowie Tanzende, die das Überleben symbolisieren. Es ist ein für Kentridge typisches Werk, das seine Herkunft von Film und Theater mit der Handschrift seiner stets kohleschwarzen Zeichnungen und einer Klangkulisse kombiniert.

Als Ganzes versucht die Ausstellung u.a. das „Making of“ miteinzubeziehen, z.B. in Bezug auf „The Head & The Load“ ( uraufgeführt 2018 im Turbinensaal der Tate Modern in London). Damit werden die Annährung Kentridges an seine Projekte als skizzierende Gedankengänge, aber auch die aufwändigen Vorarbeiten, veranschaulicht. Das ist gewinnbringend, auch wenn einem „the final result“ natürlich fehlt.

Die das ganze Haus bespielende Schau ist ibreit inszeniert, zeigt auch frühe Filme, die zum Teil in eine stilistisch viel weiter zurückreichende Zeit zu weisen scheinen und Kentridges ganz eigene Position zwischen Zeitgenossenschaft und Retro aufzeigen. Und dies stets mit schwarzem – darf ich sagen „jüdischem“? – Humor. Erfahrbar wird auch immer wieder der Leitfaden möglicher eigener Lebenserfahrung, zuweilen die Grenzen des Absurden touchierend.

Trotzdem ist der Ernst seiner Recherchen zur Geschichte der Menschen in Südafrika – insbesondere der schwarzen Bevölkerung – immer präsent – nicht polemisch, sondern stets anteilnehmend, was den Zugang zu seinem kreativen Universum emotionell lustvoll macht.

Erstaunlicherweise integriert die Ausstellung auch einen Saal mit Objekten – seien es Rhythmus-Maschinen oder Untersuchungen zu Licht-Bildern sowie ein Laboratorium, das Kentridges Auseinandersetzung mit der (Kunst)-Geschichte Basels illustriert.

Insgesamt ist es ein beeindruckendes (zeitaufwendiges!) Erlebnis, das Kentridge so umfassend – vertieft – zeigt wie wenige Ausstellungen bisher. Pro Memoria: 2015 stellte Kentridge im Haus konstruktiv in Zürich aus, wobei es damals um „The Nose“, eine Oper von Schostakowitsch, ging (bis 13. Okt.)

Zilla Leutenegger

Zu meinem Kunstkalender gehört ohne Wenn und Aber ein Besuch in der Abteikirche von Bellelay im Berner Jura. Die Installationen, die da in den letzten 20 Jahren (fast) alle viel zu wenig bekannte Highlights des Kunstsommers waren (Christian Gonzen-bach, Chantal Michel, Michel Huelin, HausamGern, Florian Graf, Julia Steiner, LutzGuggisberg u.a.m.) bringen jedes Jahr eine Überraschung. Auch heuer.

Zu meinem Kunstkalender gehört ohne Wenn und Aber ein Besuch in der Abteikirche von Bellelay im Berner Jura. Die Installationen, die da in den letzten 20 Jahren (fast) alle viel zu wenig bekannte Highlights des Kunstsommers waren (Christian Gonzen-bach, Chantal Michel, Michel Huelin, HausamGern, Florian Graf, Julia Steiner, LutzGuggisberg u.a.m.) bringen jedes Jahr eine Überraschung. Auch heuer.

Zilla Leutenegger (*1968 Zürich) inszenierte nicht eine üppige, erzählerische Schau mit Zeichnungen und darin integrierte Videos (wie z.B. letzten Herbst bei Kilchmann in Zürich), sondern eine zurückhaltende, meditative Installation mit zwei Klavieren im Schiff und im Chor, die, je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung, von Solarpanels elektrisch gespiesene Klangvariationen aus sieben Tönen spielen. D.h. ein von der Natur gelenktes energetisches Klangfeld auf der Basis der bedeutsamen Zahl Sieben, lädt den hohen barocken Kirchenraum mit seinen weissen Stukkaturen und farbigen Altären auf, lässt so das Volumen des leeren Raumes spürbar werden.

„Am besten Du gehst hin, wenn die Chance besteht, dass Du ganz allein da bist“, sagte mir eine Bekannte. Richtig. Spiritualität lässt sich am besten in der Stille des Einsseins mit dem Klang des Raumes erfahren. Aber nicht nur.

Leutenegger lässt es nicht damit bewenden. Sie fügt seitlich zwei intensive Zeichen saftigen Lebens hinzu: Einen Tulpenstrauss und einen Wassermelonenschnitz, letzteren gleich mehrfach. Indem sie die roten Eyecatcher auf übereck gestellte Spiegel malte stehen sie nicht nur frei im Raum, sie spiegeln gleichzeitig den Raum in unterschiedlichen Winkeln (und die davor Stehenden obendrein). Sakraler Raum und Alltags-Raum greifen so ineinander, das Sinnlich-Materielle des menschlichen Lebens und der Natur verbinden sich mit den „Wundern“, die unsichtbar auf sie einwirken.

„L’Ouest et l’Est“ – so der auf die Ausrichtung der Solarpanels anspielende Titel – wird fortan in Begegnungen mit Zilla Leuteneggers Werk stets mitzudenken sein (bis 8. Sept.)

Imago – eine Hommage an Carl Spitteler

Dieses Jahr ist viel von Carl Spitteler (1845-1924) die Rede, denn es jährt sich die Verleihung des Literatur-Nobelpreises an den Schweizer Schriftsteller zum 100sten Mal. Kaum jemand erinnerte sich zuvor an mehr als den Namen des Ehrendoktors der Universitäten Zürich und Lausanne. Spitteler war als Schriftsteller an der Wende vom 19ten und 20. Jh. vergessen, auch sein 1906 erschienener Roman „Imago“, der im Umfeld der Psychoanalyse des frühen 20.Jh. grosse Beachtung gefunden hatte. Sein Thema ist indirekt hochaktuell, handelt er doch von einer virtuellen Liebesbeziehung respektive der harten Landung des Protagonisten Viktor nach jahrelanger „Traum-Ehe“ mit einer flüchtigen Bekanntschaft aus seiner Jugend.

Kein Wunder also wählten der Kommunikations-Profi Massimiliano Madonna (Bern/Zürich) und der Kunstkritiker Konrad Tobler (Bern) „Imago“ (d.h. die Täuschung) als Titel ihrer von der Stadt Liestal initiierten Ausstellung im Palazzo. (Spitteler ist in Liestal aufgewachsen.)

Die Ausstellung ist erstaunlich reich, illustrativ erhellend und durch den ungewohnten Kontext eine spannende Verbindung von Literatur und bildender Kunst. In einem ersten Teil wird versucht, Spittelers gesellschaftliche, kulturelle und zeitgeschichtliche Prägungen, auch seine anti-nationalistische Haltung vor und während des 1. Weltkrieges, aufzuzeigen. Dokumente, Briefe, Zeichnungen Spittelers selbst, Männer- und Frauenbilder aus der Zeit, aber auch Werke von Hodler und Zeitgenossen, Landschaftsbilder sowie zeitgenössische Geschichtsbilder (Jérôme Leuba, Uwe Wittwer z.B.) werden hiezu kabinettartig inszeniert.

Der zweite Teil umfasst Werke der zeitgenössischen Schweizer Kunst, die zum einen den Roman „Imago“ herbeizitieren (Irene Maag), Frauenbilder evozieren (Loredana Sperini, Augustin Rébétez, Sonja Schobinger u.a.m.), Kriegsbilder in Relation stellen (Pat Noser z.B.). Während diese Kapitel facettenreich überzeugen, vermag der raumgreifende, meist konstruktiv aufgebaute, dritte Teil der sog. „Spiegelbilder“ (Lena Amuat/Zoë Meyer, Peter Wüthrich u.a.) den direkten Bezug zu Spitteler nicht aufrecht zu erhalten (bis 13. Okt.)

azw’s Website Newsletter September 2019

September: Den Newsletter August habe ich schlicht vergessen! – Heute stehen drei Projekte respektive Events im Zentrum: Die Fertigstellung des ersten (von insgesamt vier) Twanner Wandbildern zum „Weinjahr in den Reben“ (Daniela de Maddalena), die Walser-Skulptur von Thomas Hirschhorn auf dem Bieler Bahnhofplatz und spannende Recherchen zu einem Bielersee-Maler namens Oskar Binz (1895 – 1957), dessen malerisches Werk (vor allem Aquarelle) noch NIE im Überblick gezeigt wurde.

Seit Herbst 2017 treibe ich mit zwei alteingesessenen Twannern ein Kunst im Dorf-Projekt voran. Die Idee: An vier Fassaden im Dorfkern vier Wandbilder, welche die Arbeiten der Winzer vom Schnitt der Rebstöcke bis zum ersten Schluck des neuen Weines darstellen. Eine Künstlerin, die illustrativ und doch nicht einfach traditionell malen kann und die Kunst als kommunikatives, öffentliches Medium versteht, war für mich schnell klar: Die Bieler Malerin, Objekt-, Video-, Performance- und Aktionskünstlerin Daniela de Maddalena (*1958).

Seit Herbst 2017 treibe ich mit zwei alteingesessenen Twannern ein Kunst im Dorf-Projekt voran. Die Idee: An vier Fassaden im Dorfkern vier Wandbilder, welche die Arbeiten der Winzer vom Schnitt der Rebstöcke bis zum ersten Schluck des neuen Weines darstellen. Eine Künstlerin, die illustrativ und doch nicht einfach traditionell malen kann und die Kunst als kommunikatives, öffentliches Medium versteht, war für mich schnell klar: Die Bieler Malerin, Objekt-, Video-, Performance- und Aktionskünstlerin Daniela de Maddalena (*1958).

Schon nach der ersten Sitzung sagte sie zu und begann den Rebberg mit Velo und Fotoapparat zu erkunden, sich mit Winzern zu unterhalten u.v.a.m. Derweil machte ich mich mit dem Team im Rücken daran, das Konzept zu formulieren, die Standorte zu suchen, die Liegenschaftsbesitzer zu überzeugen, die Wege zur Baubewilligung abzustecken, mögliche Geldgeber zu sondieren, Gesuche zu schreiben usw. Ganz schön viel Knochenarbeit!

Im März 2019 ist endlich klar: Dank Diplomatie (und einigen Kompromissen) würden weder Heimatschutz noch Denkmalpflege Opposition machen – das war schon fast das Ticket. Ab Mai 2019 konnten wir loslegen: Die Bewilligung war da, die Finanzierung dank der Gemeinde, Tourismus Biel-Seeland, dem Kanton Bern, der Göhner-Stiftung und Privaten gesichert. Nun konnte Daniela de Maddalena die bearbeitete Fotografie auf eine Art Schablone von 170 x 250 cm vergrössern, das Gerüst gestellt und die Realisierung geplant werden. Ich durfte ab jetzt zuschauen und mich freuen ob der ersten positiven Reaktionen. Das Aufbringen der Farbe war ein gehöriges Stück Arbeit – eine raue Fassade (sie wurde nicht geglättet, um das Bild aus der Wand wachsen zu lassen) ist kein Papier und keine Leinwand! Doch am 19. Juli wird gefeiert: Gelungen!

Parallel fahre ich ab Mitte Juni (wenn’s nicht schlicht zu heiss ist) nach Biel zur Walser-Skulptur von Thomas Hirschhorn auf dem Bahnhofplatz (ich habe nur gerade 20 Minuten bis ich da bin). Erstaunlicherweise lösten sich meine Befürchtungen (insbesondere bezüglich des Publikumsaufmarsches) sehr schnell auf; es war immer etwas los da. Nach den ersten Walser-Theater-Vorführungen, den ersten Vorträgen, die ich im Forum hörte, wandelte sich meine Einschätzung definitiv in Staunen und Freude. Zum einen ob der Qualität der aus aller Welt angereisten Experten, die aus verschiedenster Sicht zu Walser referierten. Die Anwesenheit des Berner Walser-Zentrums auf der Skulptur hat da zweifellos als Schaltstelle gewirkt. Zum andern aber auch, ob der Zuverlässigkeit des täglichen Ablaufs. Es war zwar alles rollend, aber die Dauerpräsenz von Thomas Hirschhorn, sein nonstop-Engagement, seine Präsenz bei allen (allen!) Vorträgen – das beeindruckte mich nachhaltig. Er war Vorbild – darum scherten auch die Beteiligten nicht aus. Nie war der Stuhl der Leseequipe, die täglich 12 Stunden aus Texten von Walser las, leer, ob nun jemand zuhörte oder nicht. Zu jedem Event hörte man die Ansage des wandernden Megaphons und sah Fotograf Enrique Garcia mit der Kamera unterwegs. Täglich war die Walser-Zeitung in der Box, ein neues, kleines Interview aufgehängt, die historische Lektion von Margrit Wick vorbereitet (sie hatte einen Fan-Club der täglich kam, um sie zu hören), der Leiter der Wanderung zugegen (wobei das Publikum, wenn’s über 30 ° war, begreiflicherweise zuweilen streikte). Auch Kuratorin Kathleen Bühler empfing täglich BesucherInnen (nicht zuletzt mögliche GeldgeberInnen!). Wird sie bis zum Schluss den Break-Even erreichen – in Sichtweite ist er, aber….?

Parallel fahre ich ab Mitte Juni (wenn’s nicht schlicht zu heiss ist) nach Biel zur Walser-Skulptur von Thomas Hirschhorn auf dem Bahnhofplatz (ich habe nur gerade 20 Minuten bis ich da bin). Erstaunlicherweise lösten sich meine Befürchtungen (insbesondere bezüglich des Publikumsaufmarsches) sehr schnell auf; es war immer etwas los da. Nach den ersten Walser-Theater-Vorführungen, den ersten Vorträgen, die ich im Forum hörte, wandelte sich meine Einschätzung definitiv in Staunen und Freude. Zum einen ob der Qualität der aus aller Welt angereisten Experten, die aus verschiedenster Sicht zu Walser referierten. Die Anwesenheit des Berner Walser-Zentrums auf der Skulptur hat da zweifellos als Schaltstelle gewirkt. Zum andern aber auch, ob der Zuverlässigkeit des täglichen Ablaufs. Es war zwar alles rollend, aber die Dauerpräsenz von Thomas Hirschhorn, sein nonstop-Engagement, seine Präsenz bei allen (allen!) Vorträgen – das beeindruckte mich nachhaltig. Er war Vorbild – darum scherten auch die Beteiligten nicht aus. Nie war der Stuhl der Leseequipe, die täglich 12 Stunden aus Texten von Walser las, leer, ob nun jemand zuhörte oder nicht. Zu jedem Event hörte man die Ansage des wandernden Megaphons und sah Fotograf Enrique Garcia mit der Kamera unterwegs. Täglich war die Walser-Zeitung in der Box, ein neues, kleines Interview aufgehängt, die historische Lektion von Margrit Wick vorbereitet (sie hatte einen Fan-Club der täglich kam, um sie zu hören), der Leiter der Wanderung zugegen (wobei das Publikum, wenn’s über 30 ° war, begreiflicherweise zuweilen streikte). Auch Kuratorin Kathleen Bühler empfing täglich BesucherInnen (nicht zuletzt mögliche GeldgeberInnen!). Wird sie bis zum Schluss den Break-Even erreichen – in Sichtweite ist er, aber….?

Zugegeben – zwischendurch hatte ich mal eine Krise, konnte das Wort „Walser“ nicht mehr hören…. aber dann kam die Lust schnell wieder, jetzt schon fast die Wehmut, dass das Ende naht. Doch es ist gut so! Die Walser-Skulptur wird nicht zuletzt dank der exzellenten Präsenz auf „Youtube“ als nachhaltiges Ereignis in die internationalen Kunstannalen von 2019 eingehen. Gelungen! – Gratulation!

Ebenfalls parallel dazu bin ich in einer intensiven, weitverzweigten Recherche-Arbeit zu einem zwar bekannten, aber weder kunsthistorisch, noch dokumentarisch-biographisch je erfassten Bielersee-Maler. Die Rede ist vom Architekten, Maler, Dichter, Weintrinker und Müssiggänger Oskar Binz – 1895 in Solothurn geboren, in Biel aufgewachsen, am Technikum zum Architekten ausgebildet und als Maler die „Wirklichkeit“ als weltanschauliche Metapher feiernd. Doch nur schon diese Angaben lagen nirgendwo auf dem Tisch, sie sind Mosaiksteinchen meiner Recherchen, denn als der ab 1930 in der „Ilge“ in Ligerz wohnhaft gewesene Oskar Binz 1957 und seine Frau Anna (genannt Meieli) 1969 kinderlos starben, verteilte sich das Erbe in unbekannte Richtung. Zwar gab eine Nichte 1978 den sogenannten „Insel-Kalender“ – 365 im Jahr 1953 entstandene Zeichnungen des immer selben Blicks auf die Petersinsel mit visuellen und beschreibenden Angaben zum Tages-Wetter heraus. Das Buch ist bis heute legendär, fiel die Publikation doch just in die Zeit aufkommenden Interesses für die Umwelt, das Klima, Naturbedrohungen. Doch ins Oeuvre des Künstlers eingewoben, ergibt sich ein anderes Bild, das noch völlig unerforscht ist und nun, 2020, im Rebbaumuseum in Ligerz erstmals aufgezeigt werden soll. Ich habe das Glück in der Historikerin und Leiterin des Museums, Heidi Lüdi, eine tolle, längst auch vom Binz-Virus erfasste Partnerin auf dem Weg zur Ausstellung zu haben. Als Team ist eine solche (wie immer ehrenamtliche) Recherche ein in jeder Hinsicht bereicherndes Ping Pong Spiel.

Ebenfalls parallel dazu bin ich in einer intensiven, weitverzweigten Recherche-Arbeit zu einem zwar bekannten, aber weder kunsthistorisch, noch dokumentarisch-biographisch je erfassten Bielersee-Maler. Die Rede ist vom Architekten, Maler, Dichter, Weintrinker und Müssiggänger Oskar Binz – 1895 in Solothurn geboren, in Biel aufgewachsen, am Technikum zum Architekten ausgebildet und als Maler die „Wirklichkeit“ als weltanschauliche Metapher feiernd. Doch nur schon diese Angaben lagen nirgendwo auf dem Tisch, sie sind Mosaiksteinchen meiner Recherchen, denn als der ab 1930 in der „Ilge“ in Ligerz wohnhaft gewesene Oskar Binz 1957 und seine Frau Anna (genannt Meieli) 1969 kinderlos starben, verteilte sich das Erbe in unbekannte Richtung. Zwar gab eine Nichte 1978 den sogenannten „Insel-Kalender“ – 365 im Jahr 1953 entstandene Zeichnungen des immer selben Blicks auf die Petersinsel mit visuellen und beschreibenden Angaben zum Tages-Wetter heraus. Das Buch ist bis heute legendär, fiel die Publikation doch just in die Zeit aufkommenden Interesses für die Umwelt, das Klima, Naturbedrohungen. Doch ins Oeuvre des Künstlers eingewoben, ergibt sich ein anderes Bild, das noch völlig unerforscht ist und nun, 2020, im Rebbaumuseum in Ligerz erstmals aufgezeigt werden soll. Ich habe das Glück in der Historikerin und Leiterin des Museums, Heidi Lüdi, eine tolle, längst auch vom Binz-Virus erfasste Partnerin auf dem Weg zur Ausstellung zu haben. Als Team ist eine solche (wie immer ehrenamtliche) Recherche ein in jeder Hinsicht bereicherndes Ping Pong Spiel.

azw’s Website Newsletter Oktober 2019

Oktober: Nachdem ich den „August“ vergessen und den September aktuellen Projekten gewidmet habe, muss es in diesem Newsletter – wie könnte es anders sein – um die Biennale und weitere Ausstellung in Venedig gehen. An fünf zum Teil angenehmen, zum Teil regnerisch-kühlen Tagen sind wir („wir“ = meine Tochter und ich) mit höchstmöglicher Aufmerksamkeit durch Arsenale, Giardini, Stadt, Palazzo Grassi (Luc Tuymans) und Fondazione Prada (Jannis Kounellis) spaziert.

Was den Besuch der Biennale „We live in interesting times“ charakterisiert, ist, dass das eigene KünstlerInnen-Hintergrundwissen kaum mehr zu etwas taugt. Mit Recht (und durchaus gewinnbringend) hat der bei uns weitgehend unbekannte Kurator Ralph Rugoff (*1957 in NY, tätig in London) zum einen so viele Künstlerinnen eingeladen wie noch nie und zum andern afroamerikanischen und afrikanischen Kunstschaffenden mehr Gehör verschafft als je zuvor. Beides führt (logischerweise) dazu, dass viele unbekannte KünstlerInnen (oft in den 1980er-Jahren geboren) das Bild bestimmen.

Was den Besuch der Biennale „We live in interesting times“ charakterisiert, ist, dass das eigene KünstlerInnen-Hintergrundwissen kaum mehr zu etwas taugt. Mit Recht (und durchaus gewinnbringend) hat der bei uns weitgehend unbekannte Kurator Ralph Rugoff (*1957 in NY, tätig in London) zum einen so viele Künstlerinnen eingeladen wie noch nie und zum andern afroamerikanischen und afrikanischen Kunstschaffenden mehr Gehör verschafft als je zuvor. Beides führt (logischerweise) dazu, dass viele unbekannte KünstlerInnen (oft in den 1980er-Jahren geboren) das Bild bestimmen.  Es kommt als Erschwernis hinzu, dass KünstlerInnen heutzutage oft mit ganz verschiedenen Medien, Stilen, Materialien arbeiten. Dies wird heuer umso augenfälliger als viele sowohl im Arsenale wie im Padiglione Centrale in den Giardini ausstellen, das Zusammenführen derselben im Kopf aber ein anspruchsvolles Quiz ist! En passant sei lobend erwähnt, dass der „Short Guide“ hiezu hilfreicher ist als andere Jahre (meist Abbildungen der ausgestellten Werke!).

Es kommt als Erschwernis hinzu, dass KünstlerInnen heutzutage oft mit ganz verschiedenen Medien, Stilen, Materialien arbeiten. Dies wird heuer umso augenfälliger als viele sowohl im Arsenale wie im Padiglione Centrale in den Giardini ausstellen, das Zusammenführen derselben im Kopf aber ein anspruchsvolles Quiz ist! En passant sei lobend erwähnt, dass der „Short Guide“ hiezu hilfreicher ist als andere Jahre (meist Abbildungen der ausgestellten Werke!).

Die Schweiz ist in der Rugoff-Ausstellung nur sehr bescheiden vertreten. Ich vermute schlicht und einfach aus Unkenntnis. Immerhin ist das 2015 im Mittelmeer gesunkene und anschliessend geborgene Flüchtlingsschiff von Christoph Büchel (in Zusammenarbeit mit einem italienischen Konsortium) ein eindrückliches „Manifest“ , das keiner Worte bedarf.

Eine Überraschung ist die 1971 in Genf geborene Carole Bove (lebt in NY – Bild!), die hierzulande erst einmal auftauchte (2004 im „Parallelraum“ der Kunsthalle Zürich). Sie zeigt glänzend lackierte Stahl-Skulpturen – Fundstücke aus der Industrie – die z.T. weich und biegsam wirken, was aber (nicht zuletzt als Gender-Statement) täuscht, täuschen soll.

Eine Überraschung ist die 1971 in Genf geborene Carole Bove (lebt in NY – Bild!), die hierzulande erst einmal auftauchte (2004 im „Parallelraum“ der Kunsthalle Zürich). Sie zeigt glänzend lackierte Stahl-Skulpturen – Fundstücke aus der Industrie – die z.T. weich und biegsam wirken, was aber (nicht zuletzt als Gender-Statement) täuscht, täuschen soll.

Klar als Schweizer nehmen wir hingegen den in Genf aufgewachsenen Christian Marclay (*1955 in Kalifornien, lebt in London) wahr, obwohl das aus den Bio-Daten in Venedig nicht herauszulesen ist; mit Stolz sogar, denn einmal mehr zeigt er eine überzeugende Film-Video-Projektion. Er hat Ausschnitte aus 48 Kriegsfilmen zusammengefügt und mit einem sich trichterförmig verjüngenden Rechteck-Raster (die Schusslinie?) überlagert, sodass das Geschehen dahinter nur streifenweise, aber dennoch deutlich genug aufscheint.

Im Schweizer Pavillon ist eine von Pauline Boudry und Renate Lorenz für Venedig realisierte, raumfüllende Film-Installation mit dem Titel „Moving Backwards“ zu sehen. Man kann sie tel quel als postmoderne Choreographie (Urban Dance) anschauen oder – mit Hilfe der Pavillon-Zeitung – in den gesellschaftlichen Kontext, den die beiden der Queer-Bewegung angehörenden Schweizer Künstlerinnen antrieb, stellen. „Moving backwards“ heisst dann nicht einfach rückwärts gehen, sondern vorwärts und rückwärts gleichzeitig (z .T. mit diesbezüglich täuschenden Schuhen). Damit wollen die KünstlerInnen ihre Gefühle bezüglich der in vielen Ländern zu beobachtenden „Backlashes“ ausdrücken; nicht als lapidaren Protest, sondern als subtile emotionale „Zeichnung“ von Bewegungen und Gesten. Unter diesen Prämissen gewinnt die Zurückhaltung (der Film ist nicht wild und expressiv) an Qualität, spielen sich doch diese „Backlashes“ oft versteckt und gleichsam im Untergrund ab.

Im Schweizer Pavillon ist eine von Pauline Boudry und Renate Lorenz für Venedig realisierte, raumfüllende Film-Installation mit dem Titel „Moving Backwards“ zu sehen. Man kann sie tel quel als postmoderne Choreographie (Urban Dance) anschauen oder – mit Hilfe der Pavillon-Zeitung – in den gesellschaftlichen Kontext, den die beiden der Queer-Bewegung angehörenden Schweizer Künstlerinnen antrieb, stellen. „Moving backwards“ heisst dann nicht einfach rückwärts gehen, sondern vorwärts und rückwärts gleichzeitig (z .T. mit diesbezüglich täuschenden Schuhen). Damit wollen die KünstlerInnen ihre Gefühle bezüglich der in vielen Ländern zu beobachtenden „Backlashes“ ausdrücken; nicht als lapidaren Protest, sondern als subtile emotionale „Zeichnung“ von Bewegungen und Gesten. Unter diesen Prämissen gewinnt die Zurückhaltung (der Film ist nicht wild und expressiv) an Qualität, spielen sich doch diese „Backlashes“ oft versteckt und gleichsam im Untergrund ab.

Parallel dazu veranstaltete die Schweiz (resp. die Pro Helvetia) im Palazzo Trevisan degli Ulivi (Schweizer Gesandtschaft ) den „Salon Suisse“ mit Performances, Gesprächen u.m. zum Thema „Slow“. Wir haben am 20. Sept. an „Burning out, Breathing In“ mit Helen Hirsch (Kuratorin einer Ausstellung mit Jeppe Hein’s) und Guido Bondolfi („Burn Out“-Spezialist, Uni Genf) teilgenommen und u.a. gestaunt über die grosszügige Gastgeberschaft. Während Gondolfi fachlich überzeugte, blieb die Thuner Museumsdirektorin überraschenderweise hinter ihren Möglichkeiten zurück; Jeppe Hein’s wurde nicht „lebendig“. Trotzdem war es ein anregender Abend, auch wenn wir uns relativ früh verabschiedeten, nicht wissend wann das letzte Vaporetto zurück zum Markusplatz fährt….

Indirekt gab es noch mehr Schweiz. In einer globalen Kunstwelt zählen auch Ausstellungen internationaler Kunstschaffender in Schweizer Institutionen zum Wissenshintergrund. So steht z.B. die Installation von Kaari Upson (*1972 USA) im Dialog mit ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Basel, die Werke von Nairy Baghramian (*1971 Iran/ Berlin) respektive Tomàs Saraceno (*1973 Argentinien/ Berlin) mit ihrer Präsentationen im Haus für konstruktive Kunst in Zürich. Lynette Yiadom-Boakye (Ghana) hat mich schon in der Kunsthalle Basel überzeugt und die betont politischen Arbeiten von Teresa Margolles (*1963 Mexico) waren früher schon im Migros Museum für Gegenwartskunst in Zürich zu sehen gewesen. Die Installation von Kemang Wa Lehulere (*1984 Südafrika) ergänzt seinen Auftritt im Centre Pasquart in Biel usw. Eine interessante, erzählerische Position vertritt die argentinisch-schweizerische Malerin Jill Mulleady (*1980 Montevideo, lebt in LA). Der Titel ihrer Ausstellung in der Kunsthalle Bern 2017 „Angst vor Angst“ überschreibt auch die figürlichen Darstellungen in Venedig!

Gesamthaft gesehen kann man sagen, dass Ralph Rugoff sein Bekenntnis zu einer betont visuellen Kunst, die unmittelbar zum Mitreden, Mitdenken anregt, umzusetzen vermochte und viele KuratorInnen der Länder-Pavillons in eine ähnliche Richtung zielten. Das bewirkt viele emotionale Erinnerungen – Erinnerungen, die oft nachhaltiger wirken als kopflastige Konzepte.

azw’s Website Newsletter November

November: Wie immer gab und gibt es viele spannende Ausstellungen in den Schweizer Museen, Kunsthallen und Galerien. Die eine und andere habe ich gesehen; einige habe ich bereits auf Facebook kurz kommentiert und lasse sie darum hier weg.

Anfangs Oktober musste ich eine Leihgabe ins Marionetten-Museum in Freiburg zurück bringen (der Besuch dieses Mini-Museums ist übrigens ein Erlebnis!). Da noch Zeit war, nutzte ich die Gunst der Stunde und ging endlich wieder einmal ins FriArt – die Kunsthalle Freiburg; sie untersteht nach 6 Jahren (Amstszeitbeschränkung!) Balthazar Lovay neu Nicolas Brulhart, den man in Bern als Leiter des Archivs der Kunsthalle kennt, in Freiburg u.a. als Co-Curator des Offspace „WallRiss“. Seine erste Ausstellung: “A House is not a Home“. Darin geht er mit einem Dutzend junger in Berlin, Zürich, Paris, London, Genf usw. lebenden KünstlerInnen dem Intimen des Privaten nach. Die Namen waren mir allesamt unbekannt; bei Jahrgängen vor und nach 1990 nichts ungewöhnliches. Dieses ungefiltert Private – es war auch in der Kunsthalle Bern mit Juliette Blightman (2016) bereits Thema – kommt zum Teil in banal-kitschigen, gebastelten kleinen Dingen bis hin zu Penis-Mäschchen, zum Teil immerhin in übersetzten Kuschelecken oder Traumschlössern zum Ausdruck. Gefallen hat mir die Ausstellung bis auf eine Ausnahme nicht eigentlich, aber sie ist ein gut gesampelter Einblick in ein Feld, das die 30jährigen offenbar interessiert. Als Bild geblieben ist das Schaf – ein Skelett mit warmer Wolle – das auf Schienen hin und herfährt und das Bedürfnis nach Wärme in einer vom Tod bedrohten Welt sicht- und spürbar macht. Was mich genervt hat, ist der – zwar ausführliche und vorbildlicherweise auch in Deutsch vorliegende – Saaltext mit hochgestochenen Interpretationen, mit denen man selbst alte Häsinnen der Kunstkritik davon jagen kann. Sorry, ich muss es so sagen Monsieur Brulhart (er bezeichnet sich übrigens als „Kunsttheoretiker“ – na ja!). Trotzdem: Ich nehme mir vor, wieder vermehrt nach Freiburg zu „schauen“.

Anfangs Oktober musste ich eine Leihgabe ins Marionetten-Museum in Freiburg zurück bringen (der Besuch dieses Mini-Museums ist übrigens ein Erlebnis!). Da noch Zeit war, nutzte ich die Gunst der Stunde und ging endlich wieder einmal ins FriArt – die Kunsthalle Freiburg; sie untersteht nach 6 Jahren (Amstszeitbeschränkung!) Balthazar Lovay neu Nicolas Brulhart, den man in Bern als Leiter des Archivs der Kunsthalle kennt, in Freiburg u.a. als Co-Curator des Offspace „WallRiss“. Seine erste Ausstellung: “A House is not a Home“. Darin geht er mit einem Dutzend junger in Berlin, Zürich, Paris, London, Genf usw. lebenden KünstlerInnen dem Intimen des Privaten nach. Die Namen waren mir allesamt unbekannt; bei Jahrgängen vor und nach 1990 nichts ungewöhnliches. Dieses ungefiltert Private – es war auch in der Kunsthalle Bern mit Juliette Blightman (2016) bereits Thema – kommt zum Teil in banal-kitschigen, gebastelten kleinen Dingen bis hin zu Penis-Mäschchen, zum Teil immerhin in übersetzten Kuschelecken oder Traumschlössern zum Ausdruck. Gefallen hat mir die Ausstellung bis auf eine Ausnahme nicht eigentlich, aber sie ist ein gut gesampelter Einblick in ein Feld, das die 30jährigen offenbar interessiert. Als Bild geblieben ist das Schaf – ein Skelett mit warmer Wolle – das auf Schienen hin und herfährt und das Bedürfnis nach Wärme in einer vom Tod bedrohten Welt sicht- und spürbar macht. Was mich genervt hat, ist der – zwar ausführliche und vorbildlicherweise auch in Deutsch vorliegende – Saaltext mit hochgestochenen Interpretationen, mit denen man selbst alte Häsinnen der Kunstkritik davon jagen kann. Sorry, ich muss es so sagen Monsieur Brulhart (er bezeichnet sich übrigens als „Kunsttheoretiker“ – na ja!). Trotzdem: Ich nehme mir vor, wieder vermehrt nach Freiburg zu „schauen“.

Ein Must war für mich der Besuch des Neuen Kunstmuseums in Lausanne (MCBA), erbaut vom spanischen Architektenduo Barozzi/Veiga (Barcelona) – es zeichnet auch für das Bündner Kunstmuseum in Chur! Der Bau hinter dem Bahnhof wirkt auf Distanz zunächst wie ein grosser Block (die Lausanner hätten ihm bereits den Namen „Schuhschachtel“ gegeben, hört man). Aber zwei grosse Plus zeichnen den 145 x 21 x 22 Meter grossen Bau aus: Er ist funktionell ausgerichtet. Das heisst, der Bau feiert nicht sich selbst, sondern schafft Raum für Kunst! Rhythmisch gesetzte, schmale seitliche Fenster öffnen sich zur Stadt, zum Bahnhofgelände. Der Aussenraum dringt in den Innenraum und umgekehrt. Oberlichter geben ein natürlich wirkendes, helles Licht in die grosszügigen Säle. Man ist gern da, fühlt sich wohl. – „Atlas“ , Titel der ersten Ausstellung, ist eine Hommage an die SammlerInnen und öffentlichen Institutionen, welche die Sammlung des MCBA bestimmen. Dabei sind es insbesondere zwei ebenso umfangreiche wie hochkarätige Schenkungen, die zum Teil erst kürzlich Eigentum des Museums wurden oder als „promesses de don“ demnächst sein werden: Werke aus dem Fundus der unermüdlichen Lausanner Galeristin Alice Pauli und des Sammlerpaars Alain et Suzanne Dubois. Was höchst erfreulich ist: Bernhard Fibicher (seit 2007 Direktor des MCBA, früher Leiter der Kunsthalle Bern resp. Kurator am Kunstmuseum Bern) – hat nicht einfach die internationalen Top Shots herausgegriffen, sondern ein weites Feld ausgesteckt, in dem – dank den SammlerInnen wie der kantonalen Ankaufskommission – auch die Romandie (von John Armleder bis Sandrine Pelletier, von Alain Huck bis Carmen Perrin) ihre Position ausspielen können. Auch geschichtlich ist der Bogen ausgespannt – von einem richtigen 19. Jahrhundert-„Schinken“ („Charles le Téméraire“ von Eugène Burnand – eine Leihgabe des Bundes) bis zu Thomas Hirschhorns Installation „Swiss Army Knife“. Gewicht haben – selbstverständlich – Felix Valloton und dank Alice Pauli der Italiener Giuseppe Penone und – klassischer – Pierre Soulages. Noch nicht im Lot ist das Künstler/Künstlerinnen-Verhältnis, aber bei einer „Karthographie des Schenkens“ (so der Untertitel der Schau) ist das natürlich nur bedingt steuerbar. Ebensowenig wie die Medienvielfalt, die beim Video noch Defizite aufweist. Aber: summa summarum: Toll und ein Versprechen für die Zukunft.

Ein Must war für mich der Besuch des Neuen Kunstmuseums in Lausanne (MCBA), erbaut vom spanischen Architektenduo Barozzi/Veiga (Barcelona) – es zeichnet auch für das Bündner Kunstmuseum in Chur! Der Bau hinter dem Bahnhof wirkt auf Distanz zunächst wie ein grosser Block (die Lausanner hätten ihm bereits den Namen „Schuhschachtel“ gegeben, hört man). Aber zwei grosse Plus zeichnen den 145 x 21 x 22 Meter grossen Bau aus: Er ist funktionell ausgerichtet. Das heisst, der Bau feiert nicht sich selbst, sondern schafft Raum für Kunst! Rhythmisch gesetzte, schmale seitliche Fenster öffnen sich zur Stadt, zum Bahnhofgelände. Der Aussenraum dringt in den Innenraum und umgekehrt. Oberlichter geben ein natürlich wirkendes, helles Licht in die grosszügigen Säle. Man ist gern da, fühlt sich wohl. – „Atlas“ , Titel der ersten Ausstellung, ist eine Hommage an die SammlerInnen und öffentlichen Institutionen, welche die Sammlung des MCBA bestimmen. Dabei sind es insbesondere zwei ebenso umfangreiche wie hochkarätige Schenkungen, die zum Teil erst kürzlich Eigentum des Museums wurden oder als „promesses de don“ demnächst sein werden: Werke aus dem Fundus der unermüdlichen Lausanner Galeristin Alice Pauli und des Sammlerpaars Alain et Suzanne Dubois. Was höchst erfreulich ist: Bernhard Fibicher (seit 2007 Direktor des MCBA, früher Leiter der Kunsthalle Bern resp. Kurator am Kunstmuseum Bern) – hat nicht einfach die internationalen Top Shots herausgegriffen, sondern ein weites Feld ausgesteckt, in dem – dank den SammlerInnen wie der kantonalen Ankaufskommission – auch die Romandie (von John Armleder bis Sandrine Pelletier, von Alain Huck bis Carmen Perrin) ihre Position ausspielen können. Auch geschichtlich ist der Bogen ausgespannt – von einem richtigen 19. Jahrhundert-„Schinken“ („Charles le Téméraire“ von Eugène Burnand – eine Leihgabe des Bundes) bis zu Thomas Hirschhorns Installation „Swiss Army Knife“. Gewicht haben – selbstverständlich – Felix Valloton und dank Alice Pauli der Italiener Giuseppe Penone und – klassischer – Pierre Soulages. Noch nicht im Lot ist das Künstler/Künstlerinnen-Verhältnis, aber bei einer „Karthographie des Schenkens“ (so der Untertitel der Schau) ist das natürlich nur bedingt steuerbar. Ebensowenig wie die Medienvielfalt, die beim Video noch Defizite aufweist. Aber: summa summarum: Toll und ein Versprechen für die Zukunft.

Gänzlich anderer Art ist die Ausstellung von Ryan Gander (*1976 GB) in der Kunsthalle Bern. Es tut dem Programm von Valérie Knoll gut, wieder einmal einen international bereits arrivierten Künstler in Bern zu zeigen. Und dies – so die Direktorin an der Vernissage – mit der vielleicht visuellsten Ausstellung des Konzeptkünstlers aller Zeiten. Sie erinnerte sich wohl an die documenta 13 (2012) als Gander in einem der Seitenflügel des Friedericianum einen (fast) leeren Raum präsentierte, der nur durch eine von einer unsichtbaren Windmaschine ausgelösten „kleinen Brise“ durchweht war. Ich weilte damals lange im Raum – bewusst – und ich kann sie heute noch spüren! – In Biel/Bienne hatte Gander 2009 im Rahmen der Plastikausstellung mit dem Titel „Utopics“ auf dem Dach des Felsen-Pavillons ob Biel eine Fahne gehisst! (Es ging damals u.a. um utopische Staaten). Die Schau in Bern nennt der 43-Jährige „The 500 Million Year Collaboration“ – auch das eine Utopie somit, die in der Vorstellungswelt jedoch zu einem emotional durchaus berührenden Zeit-Raum werden kann. Gander ist kein Schaumschläger, sondern intelligent, belesen und – was mir besonders gefällt – stets sehr subtil und zurückhaltend in der Zeichensetzung.

Gänzlich anderer Art ist die Ausstellung von Ryan Gander (*1976 GB) in der Kunsthalle Bern. Es tut dem Programm von Valérie Knoll gut, wieder einmal einen international bereits arrivierten Künstler in Bern zu zeigen. Und dies – so die Direktorin an der Vernissage – mit der vielleicht visuellsten Ausstellung des Konzeptkünstlers aller Zeiten. Sie erinnerte sich wohl an die documenta 13 (2012) als Gander in einem der Seitenflügel des Friedericianum einen (fast) leeren Raum präsentierte, der nur durch eine von einer unsichtbaren Windmaschine ausgelösten „kleinen Brise“ durchweht war. Ich weilte damals lange im Raum – bewusst – und ich kann sie heute noch spüren! – In Biel/Bienne hatte Gander 2009 im Rahmen der Plastikausstellung mit dem Titel „Utopics“ auf dem Dach des Felsen-Pavillons ob Biel eine Fahne gehisst! (Es ging damals u.a. um utopische Staaten). Die Schau in Bern nennt der 43-Jährige „The 500 Million Year Collaboration“ – auch das eine Utopie somit, die in der Vorstellungswelt jedoch zu einem emotional durchaus berührenden Zeit-Raum werden kann. Gander ist kein Schaumschläger, sondern intelligent, belesen und – was mir besonders gefällt – stets sehr subtil und zurückhaltend in der Zeichensetzung.

Liebling der Ausstellung in Bern ist die computeranimierte, kleine braune Maus und ihre verstorbene weisse Schwester. Die Maus rezitiert mit der Stimme von Ganders Tochter (7) das Finale aus Charlie Chaplins Film „Der grosse Diktator“ (1940), welches ein flammender Apell an Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Weltfrieden ist. Der Text ist nicht verständlich, auch nicht für jene, die sich auf dem Bauch legen, um auf gleicher Höhe wie der Winzling zu sein. Immerhin weist die Liste der Werke den Weg zu Chaplin (den Rest verrät Wikipedia). Gander serviert seine Kunst nicht auf dem Präsentierteller, hält es eher mit Nicolas Brulhart (s.o.), der einmal in einem Interview sagte: „Kunst darf schon ein bisschen schwierig sein“. Und die weisse Maus, die hinter einem weissen Sockel versteckt am Boden liegt? Was soll der kryptische Titel „Take confidence in your abilities“? – Ganders Belesenheit bedenkend könnte sie ein Art „Memorial“ für Nancy Wake sein, die als britische Spionin im 2. Weltkrieg gegen Hitler agierte und den Codenamen „Weisse Maus“ trug. Vielleicht.

Ganders Werke vernetzen ist schiergar unmöglich. Seine enzyklopädische Gedankenwelt lässt Verschiedenstes gleichzeitig zu. Jedes Werk hat seine eigene Aura. Zum Beispiel auch die mechanisch verschraubte, hockende Figur, die gleichzeitig zu schauen und zu denken scheint. Eine Nähe zu Ganders Lebenswelt im Rollstuhl ist gewiss nicht von der Hand zu weisen und der Untertitel „Dramaturgical framework for structure and stability“ unterstützt die These, auch wenn da gedanklich mehr ist.

Und wie von da und dort zu den „500 Millionen Jahren“? Schwierig. Vielleicht ist der Schlüssel das Moment der Repetition, das immer mal wieder durchblitzt, denn sie steht für die immer gleichen Fehler, welche die Menschen begehen, gestern,heute und morgen….

azw’s Website Newsletter Dezember 2019

Dezember: Wenn dieser Newsletter verspätet kommt, so hat das zwei Gründe. Private Verpflichtungen schmälerten die Zeit für die Kunst. Und – wesentlicher – ich muss gestehen, dass ich in den letzten Wochen nicht sehr viele Ausstellungen oder Kunst-Events gesehen resp. beigewohnt habe, die mich wirklich überzeugten. Auch nicht so ärgerten, dass zwingend darüber geschrieben werden müsste. Kunst-Alltag; nicht eigentlich das, was ich in der Kunst suche!

Dennoch: Ein paar Highlights gab es trotzdem. Allem voran ist es die vertiefte Begegnung mit Manon, die im Rahmen der Vorbereitung meiner Ansprache im Kunsthaus Zofingen angezeigt war, die ich als bereichernd erlebte. Umsomehr als mir die für den „Ballsaal“ in Zofingen entworfene Installation mit dem Titel „Lachgas“ bis heute unter die Haut geht.  Den letztlich eigenen Tod so radikal, so reduziert, so schmerz- und humorvoll in einem, zum „ barocken Bühnenstück“ zu fügen, ist grossartig. Übrigens: Meine Ansprache vom 23. November ist auf dieser Website einsehbar. Der Direktlink: https://annelisezwez.ch/2019/manon-kunsthaus-zofingen-ansprache-zwez-23_11_2019/ Ich bin gespannt wie die sich die Installation im Frühjahr 2020 im White Cube des Centre culturel in Paris zeigen wird… Ich vermute: Zofingen ist nicht zu „toppen“.

Den letztlich eigenen Tod so radikal, so reduziert, so schmerz- und humorvoll in einem, zum „ barocken Bühnenstück“ zu fügen, ist grossartig. Übrigens: Meine Ansprache vom 23. November ist auf dieser Website einsehbar. Der Direktlink: https://annelisezwez.ch/2019/manon-kunsthaus-zofingen-ansprache-zwez-23_11_2019/ Ich bin gespannt wie die sich die Installation im Frühjahr 2020 im White Cube des Centre culturel in Paris zeigen wird… Ich vermute: Zofingen ist nicht zu „toppen“.

Die Foto, die diesen Newsletter begleitet, stammt vom Berner Video-Künstler Franticek Klossner, aufgenommen in der Ausstellungs-Installation von Claude Sandoz in der Galerie daMihi in Bern. Der Künstler (*1946) gilt als Luzerner mit Bezug zu Genf (wo er lange als Dozent für Malerei wirkte), doch in jungen Jahren war er ein Berner (1963-1976). So machte es für Galeristin Barbara Marbot Sinn, diese alte Beziehung neu zu beleuchten. Und gerade dieser (virtuelle) Spannungs-bogen macht die installativ eingerichtete Ausstellung ausserordentlich. Sandoz hatte immer eine Affinität zum Exotischen. Als jung zog ihn – wie damals viele – der indische Kontinent an. Später wurde ihm die Karibik-Insel St. Lucia zur Zweit-Heimat. Aber erst jetzt – so hat man den Eindruck – gelingt es ihm, die spezifische Zuordnung zu St. Lucia aufzulösen und das Fremde (insbesondere mehr oder weniger bearbeitete Fundstücke, ) ganz zu seiner eigenen Welt zu machen, in gewissem Sinn eine Brücke zu schlagen zur Welt der Elefanten und Sternen-Träume der 1980er-Jahre.

Die Foto, die diesen Newsletter begleitet, stammt vom Berner Video-Künstler Franticek Klossner, aufgenommen in der Ausstellungs-Installation von Claude Sandoz in der Galerie daMihi in Bern. Der Künstler (*1946) gilt als Luzerner mit Bezug zu Genf (wo er lange als Dozent für Malerei wirkte), doch in jungen Jahren war er ein Berner (1963-1976). So machte es für Galeristin Barbara Marbot Sinn, diese alte Beziehung neu zu beleuchten. Und gerade dieser (virtuelle) Spannungs-bogen macht die installativ eingerichtete Ausstellung ausserordentlich. Sandoz hatte immer eine Affinität zum Exotischen. Als jung zog ihn – wie damals viele – der indische Kontinent an. Später wurde ihm die Karibik-Insel St. Lucia zur Zweit-Heimat. Aber erst jetzt – so hat man den Eindruck – gelingt es ihm, die spezifische Zuordnung zu St. Lucia aufzulösen und das Fremde (insbesondere mehr oder weniger bearbeitete Fundstücke, ) ganz zu seiner eigenen Welt zu machen, in gewissem Sinn eine Brücke zu schlagen zur Welt der Elefanten und Sternen-Träume der 1980er-Jahre.